金家坊航拍,2018 年2月 (摄影:何威)

发现金家坊

Discovering Jinjiafang

李颖春

袁菁

施佳宇

詹强 何威 摄影

谭镭 译

Li Yingchun

Yuan Jing

Shi Jiayu

Photographed by Shi Jiayu, Zhan Qiang, He Wei

Translated by Lui Tam

金家坊,位于明清两代上海县城的西北角,占地15 ha,由16 条街道、近500 幢房屋组成。2016 年初启动旧城改造项目之前,这里曾经生活着近5 000 户居民。查阅16—18 世纪的古代地图,这一带是城墙脚下、西门之内的空白地带。①(上海地图绘刊史上将1814 年清嘉庆《县城图》刊行到1918 年《袖珍上海新地图》出版之前的时间段称为“近代早期”。据此,19 世纪以前的地图可归为“古代地图”。参见钟翀的文章《近代上海早期城市地图谱系研究》,刊载于《史林》2013 年第1 期8—18 页。)它远离政治中心,没有值得标注的机构和地名,甚至在地图上所占的面积也被大幅压缩。

这里本没有名字,我们借用地块内一条主要道路的名字,将其命名为“金家坊”。

2017 年底,我们决定在这里开展研究工作。当时不少居民已经搬离,一个新的规划蓝图也已基本成型。我们对这个即将消失的街区感到好奇,原是希望在这里寻找一些古代留下的痕迹,以填补历史地图上的“留白”。但随着研究的推进,我们发现金家坊的城市空间不能简单地理解为一片古代化石。恰恰相反,它是历史上持续不断建设活动的结果,反映了史书上从未记载的、一代代普通人的生活情境。

于是,我们的工作重心从“古迹寻访”转向了对不同时期日常生活空间的发掘。我们研究工作的第一步,是观察记录由街道和建筑组成的城市物质空间,并对其发展历程各阶段的特征进行分层识别。我们发现,金家坊的街巷间,仍然依稀保留着500 年前城墙、城门和水道的位置;现存道路的宽度和走线,清晰地反映出哪些道路形成于古代,哪些建造于近代。这里各式各样的建筑物,几乎是19 世纪末至20 世纪初上海城市住宅演变的缩影。金家坊虽然缺乏一种明快简洁的空间秩序,但这并不意味着历史风貌的衰败,而恰恰是不同时期历史残片层叠和拼贴形成的独特景观。

金家坊一带有着异常丰富、难以被“归类”的住宅形态。每一组建筑背后,都是一位具象的产权人。通过对现存地界石碑的字迹辨析,以及零星的访谈和历史资料,我们发现20 世纪初期,这里的房屋业主大多为从事或参与商业活动的华人。与租界内实力雄厚的华洋资本偏爱的成片里弄相比,金家坊一带的华人中小业主们更倾向于在不到1 亩(约500 ~ 600 m2)的小地块内进行精打细算的混合开发,将自住、出租、商业、工坊等功能融为一体,造就了这一带丰富灵动的街道立面。②(相似的情况也存在于老法租界地区,参见刘刚的文章《近代上海租界的土地重划与自主开发》,刊载于《时代建筑》2018 年第6 期126—130 页。)

随着调研的深入,我们与这里的居民渐渐熟悉,并开始记录他们在老城最后的生活日常。对于不少居民来讲,这些位于城市中心的小小房屋,不仅是生活场所,也是谋生手段。“烟纸店”可能是其中最典型的例子。烟纸店老板们在通常属于自家的房子里,一边经营生意,一边照料家务,同时不耽误享受生活中的小乐趣。所有的时间和空间都是自己的,这种“自由”和“方便”似乎不能简单地用金钱来计算。

金家坊不是伟大的城市规划作品,也没有重要的文物古迹,但这个古代地图上的“留白”深深地打动了我们。在这里,我们看到的是历史上的普通人,在既有的政治经济制度条件下,利用区位、土地和房屋在城市中求取最好的生存状态,由此形成独特的城市景观、生活方式和社区记忆。这一轮的城市更新,会给金家坊带来怎样的空间与生活?离开金家坊的人们,又将如何在新的环境下延续各自的生活?我们将继续观察。

金家坊是地块内历史最悠久、路线最长的一条道路,最早的地图记录见于1875 年出版的《上海县城厢租界全图》①(本研究依据的历史地图主要来自孙逊、钟翀的《上海城市地图集成》,上海书画出版社2017 年版。),实际的修筑年代可能更早。金家坊弯曲的走线、丁字路口的交接方式,极有可能反映了上海宋元时期“河埠型市镇”的空间特质。②(参见钟翀的文章《上海老城厢平面格局的中尺度长期变迁探析》,刊载于《中国历史地理论丛》,2015 年第3 期56—70 页。)晚清地图中,这一带曾有“金家牌坊”(1871)、“金家旗杆”(1875)等地物标注,沿街还有一栋被附近居民称为“金家花园”的三进院落住宅。但我们目前尚未发现关于这些地物的详细历史记载。金家坊与孔家弄、翁家弄、西马街、红栏杆街等5 条道路,构成了地块内最古老的通行系统。

肇方弄是金家坊一带典型的近代道路,路线笔直,宽度均匀,取肇嘉浜(今复兴东路)和方浜(今方浜中路)的首字命名,最早的地图记录见于1888 年《上海城厢内外租界全图》。1912—1913 年拆除上海县城墙以后,肇方弄东侧的城墙基址上建起了中华大戏院、西门大戏院和红星大戏院等商业娱乐建筑,2001 年因“环城绿带”建设项目而被拆除。图中道路左侧绿化隔离带即1553 年修筑的城墙内侧边线。

金家坊一带的居住建筑类型多样,既有传统围合院落,也有各个时期的石库门住宅和现代公寓。虽然地块内没有正式挂牌的保护建筑,但这里的居民自有一套对“优秀历史建筑”的评判标准。我们在走访的过程中,常常被热心的居民拉去看“好房子”。他们会熟门熟路地指点我们寻找被杂物覆盖的“老物什”,绘声绘色地向我们描述房子以前的“派头”。金家坊97 号,被附近居民称为“金家花园”,便是这样一座“好房子”。

“金家花园”是金家坊地块占地面积最大的建筑组群,原屋主及始建年代不详,上海图书馆藏1933 年《上海市土地局沪南区地籍图册》登记的业主为王兰夫。这组建筑物原先应为一座带有侧路花园的三进院落,目前仅存中路院落的格局。从主院落中保存完整的“鹤颈一支香轩”、一斗六升牌科以及花草人物的木雕工艺判断,这座建筑出自清末民初的香山帮匠人之手。“金家花园”的后花园在20 世纪50年代曾做过里弄小学,因此附近不少老人都记得这里原先有戏台、水池和桥亭。通往侧路花园的垂花门飞檐尚存,但已改成了一间6 m2的居室。

位于孔家弄31 弄的承德里,是金家坊地块的又一处“好房子”,弄口门楣上饰有“1935”字样。靠近路边的石库门上雕刻着“太平有象”图案,下题“志居乐安”,第一次经过此地的路人无不为这栩栩如生的大象所吸引而停下脚步。这组里弄建筑的用料、尺度和装饰不似一般依经济原则建造的出租房屋。附近居民的说法则莫衷一是,有些说这里是民国“四大美人”之一陆小曼的出生地,有些说这里原先住过几位四马路(今福州路)出名的“长三”(晚清、民国时期对上海高级妓女的称呼)。据1933 年《地籍图册》记载,此处房屋的业主为徐焕文。

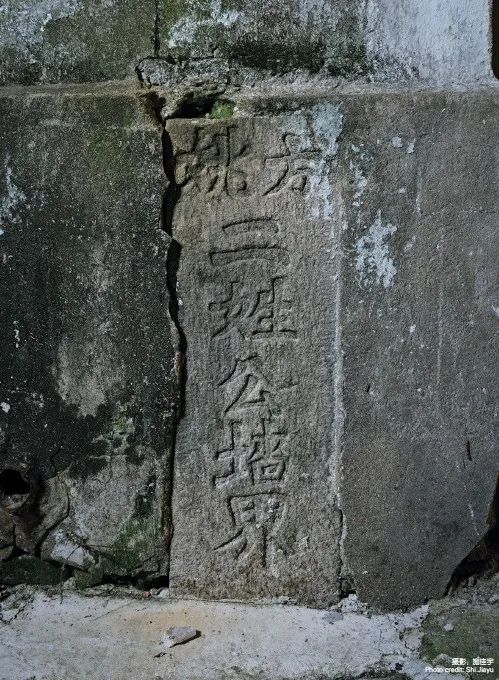

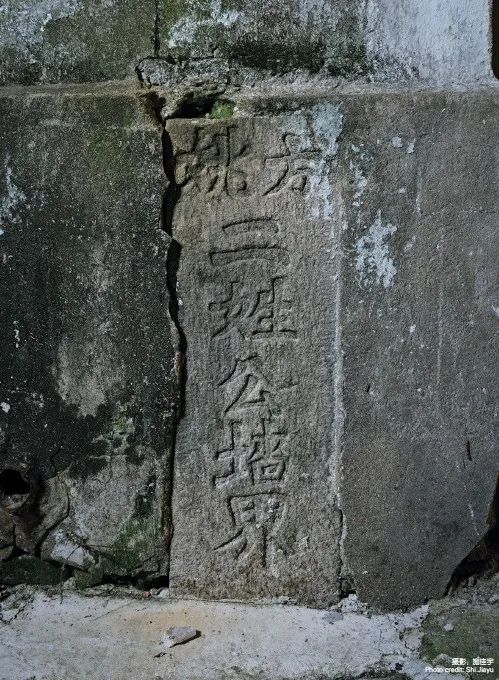

在1933 年《地籍图册》中,金家坊一带共有245 个登记在册的产权地块,其中大多数面积不到1 亩(约500 ~ 600 m2)。如今只剩下房屋墙根或街道转角的地界石碑,仍然默默地坚守着当年的产权边界。其中,位于西马街44 弄的眀洁里共有3 处界碑。一处“九记”单界碑,两处“九记”、“明记”双界碑。这两处双界碑在主弄内面对面设置,勾勒出一条现实中看不见的土地析分线,将原为1.934 亩(约1 290 m2)的土地一分为二。居民称此处房产开发者为两兄弟。在1933 年《地籍图册》上,双界碑两侧土地分别登记为“4”和“4 甲”,产权人都为周启明。

位于贻庆街28 弄1 号和贻庆街18 号之间的“姚方二姓公墙界”,是一块看起来透着简洁现代格调的界碑,阴刻字体,笔力舒朗。碑头分刻两位产权业主的姓氏,姚左方右,对应南、北两处地块权属。“公墙界”三字,则充满协商感。根据1933 年《地籍图册》的信息,此两个姓氏的业主分别为姚秋生、方志杰。据1933 年11 月6 日和1927 年05 月15 日的《申报》、1927 年8 月6 日《新闻报》及居民回忆综合可知,姚秋生从事玻璃实业,为上海玻璃业同业公会委员;方志杰则投身文化艺术,为上海书画笺扇业职员工会执行委员。

红栏杆街60 号是一座装饰纷繁、用料考究的住宅。其界碑仅露出首姓“王”。根据1916 年9 月18 日、1918 年3 月3 日、1933年8 月12 日的《申报》显示,产权人王慎卿至迟于1916 年起在淞沪警察厅担任司法科探员,1918 年担任侦缉,1933 年成为上海市公安局侦缉队南市领班,也参与过商业行为。第二代王慕贤毕业于南洋高级商校(另说圣约翰大学),曾为律师,后履职上海典狱系统,1945 年后离职。此宅采用“前铺后居”的商住混合形制,沿金家坊的华丽门头内曾开设米店。这座高耸的建筑曾是市中心的视野高处,可在晒台观摩人民广场的国庆烟花。

位于南孔家弄77 弄1—3 号新兴里的界碑“何允记界”为阳刻界碑,是目前金家坊已发现的两处阳刻碑之一(另一处在承德里)。据上海市档案馆1948 年《上海市警察局户口查记表》①(上海档案馆,卷宗号Q134-4),大房东为何允梅。何氏自住3 号,面积最大,位于弄底。据1933 年3 月20日和1934 年4 月23 日《申报》及上海两本近代名人录②(1936 年版《上海工商人名录》、1941 年版《上海人名录》),其主要身份为纺织业管理者。这个可能操着一口浦东乡音的人,在历史场景中或与同为纺织实业家的穆藕初、穆抒斋、荣宗敬、陈子馨乃至杜月笙均有过交集,并出入过相同的场合。

“陈长记” 界碑,矮墩质朴,共两块,位于南孔家弄与孔家弄转角处的松柏坊。该地块占地仅0.097 亩(约64 m2),建有两栋石库门住宅,可谓紧凑到极致。1948 年的户口查记表显示,这处房屋的大房东( 产权人)陈松春,为春江旅馆司账。户内还有妻子陈张氏,两子陈涌清、陈涌洁。春江旅馆位置在距陈宅直线1.1 km 外的山东路尚仁里①(参见商务印书馆1912—1925 年的《上海指南》,近代史数位资料库http://mhdb.mh.sinica.edu.tw/)。这个叫做“松柏坊”的自住里弄似乎映现出一位勤勉的账房先生,通过努力积累,购入一小块土地,建造起一处规模合宜的住宅。

位于翁家弄18 弄品吉里地权线边缘的“上海市路界”是一个市政管理的象征。1933 年《地籍图册》登记的产权人为金勤贻堂,占地1.385 亩(约920 m2)。据1922 年1 月18 日《新闻报》与上海市档案馆《上海工务局关于金家坊路线文书》①(上海市档案馆,卷宗号Q215-1-5780。) 显示,业主金宏基自住24 号,该号曾为“金氏家祠”及其律师事务所所在地。1931 年11 月,金致信上海工务局局长沈怡,称其“金家坊路翁家弄转角品吉里原址共计出租房屋十五幢”于10 月备案申请重修房屋营造执业核准,却碰上市府规定之宽放路线章程的政策冲突。之后,一名严姓测绘制师到场,称必须“按照规定路线将转角旧有房屋照章拆进”,路界就此立下。

据1949 年出版的《上海市行号路图录》,金家坊一带曾有各类商号、店铺、工坊150 余间。可惜昔日摊贩绵延的场景没有留下太多影像资料。2016 年至2018 年间,这里仍然随处可见各类小店和地摊,还有不得不提的烟纸店。现代都市人可能更喜欢连锁便利店的商品和购物环境,但传统烟纸店对于顾客和店主来讲,更是一种多年形成的生活方式。烟纸店最好售卖的货品是香烟,也有一般的日常生活用品。过路的居民跨在自行车上就可以买到需要的柴米油盐,小小囡也可以拿着钱,自己到熟悉的店主那里买回心仪的棒棒糖。

松雪街烟纸店是一家有悠久历史的老店,据老板称已有百年历史,翻阅1949 年《上海市行号路图录》,可知这家烟纸店原店名为“万昌祥烟号”,陈逸飞导演拍《人约黄昏》时还曾来到这家店取景。店老板将不大的店面打理得井井有条,完全是老派烟纸店的样子。小店的对面原来还搭了一个简易的棚子,夏夜里,老板在棚子里抽烟,人们则闲坐在一起聊天、打牌。这个棚子后因2018 年市容整顿被拆除。

金家坊146 号是飞飞杂货店,店里住着幸福的一家五口人。白天爸爸妈妈去上班,外婆一个人看着这家店,傍晚哥哥和妹妹放学回来在弄堂里调皮,天黑了等爸妈回到家一起吃晚饭。夜深了,小店还会留开一扇小窗为邻里提供应急物品。外婆坦言,开这家店不是真的为了做生意,而是每天有这样一个事情要去做,还可以料理一下家务,带一下孩子。搬迁前的最后一晚,下着蒙蒙细雨,锅碗瓢盆都已经打包。外婆默不作声,偶尔检查一下打包的物件,偶尔坐着发会呆。要离开住了一辈子的地方一定很感怀吧,要停下做了30 多年的事一定很不舍吧。

美美杂货店地处金家坊和红栏杆街的丁字路口,特殊的地段位置让这里总能聚集起很多聊天的邻里。店里有一个凶巴巴的老板和一个和蔼的老板娘,凶巴巴的老板不喜欢被照相。但随着搬迁的临近,他也开始觉得这个地方值得被记录,默许我们拍摄。搬迁前,邻里们再次重聚在店门前开起了告别大会。杂货店搬走后,店门前留下了闲置的椅子,依然会有邻里在门口聊天小憩。

本文选自《建筑遗产》2020年第2期(总第18期) 沃菲尔德风土图记 XVIII

作者|李颖春 袁菁 施佳宇

摄影 | 施佳宇 詹强 何威

李颖春,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)副教授,

相关阅读:

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

邮局订阅:邮发代号4-923

微信平台:jzyc_ha(微信号)

建筑遗产学刊(公众号)

官方网站:www.jianzhuyichan.cn

新媒体内容统筹:潘玥

联系电话:(86)21-65982383

投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):李颖春 袁菁 施佳宇 | 发现金家坊

![]()

规划问道

规划问道