中国国家博物馆馆刊

2020年第4期

中国国家博物馆藏《大观园图》考略

(上)

许军杰

中国国家博物馆藏《大观园图》是目前发现尺幅最大、所绘人物最多的单幅《红楼梦》题材绘画作品。中国国家博物馆于2019年12月20日举办的“隻立千古:《红楼梦》文化展”展出此馆藏画作,使其第一次进入了公众视野,引起社会各界广泛关注。本文首先简要回顾了大观园图像的历史,继而在前人研究的基础上,就《大观园图》的画面内容解读、艺术特色、绘制时间、归属主体、破损原因、原有形制及文物价值等问题进行了讨论,并认为该画是吸收了西洋焦点透视、光影明暗等技法的代表性清末民间绘画佳作,对于研究《红楼梦》在清末王公贵族阶层的流传、接受状态以及西洋绘画对于清代民间画师的绘画观念、技法的冲击影响都具有重要意义。

大观园图;红楼梦;焦点透视;民间画师;贴落

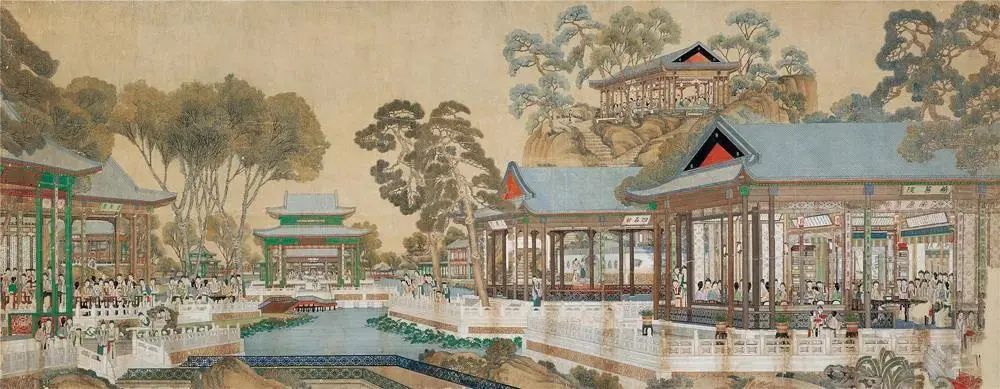

图1 /(清)佚名《大观园图》 纸本设色 纵137厘米 横362厘米 中国国家博物馆藏

现藏于中国国家博物馆(以下简称“国家博物馆”)的巨幅设色《大观园图》横披(图1)是目前发现尺幅最大、所绘人物最多的单幅《红楼梦》题材绘画作品,堪称鸿篇巨制。《大观园图》自1955年发现以来便收藏于国家博物馆。殊为遗憾的是,该画作从未面向公众展出过,关注者寥寥。虽偶有出版物收录此图作为彩插,但未能有机会见到原作,笔者心中仍不免有隔靴搔痒之感。2019年12月20日,国家博物馆举办了“隻立千古:《红楼梦》文化展”,这是有史以来国内规模最大、类型最广、展品最全的一次《红楼梦》主题展览,琳琅满目的展品当中就包括这件发现65年来首次展出的《大观园图》。开展以来,笔者前后共六次赴展观看此画作。

鉴于学界对于《大观园图》的认识和研究还比较有限,笔者不揣谫陋,拟在回顾学界关于此图的研究历史的基础上,对画面内容解读、艺术特色、绘制时间、归属主体、破损原因、原有形制及文物价值等问题进行讨论,提出自己的看法,以求证于方家。

1

大观园图像的历史

大观园图像是《红楼梦》绘画史上一个特殊的描绘题材。就目前可见,最早单独绘制表现大观园的图像应为苕溪渔隐的《痴人说梦》(嘉庆二十二年[1817年]憓红楼刊本)中所附录的《大观园示意图》,此图是标注大观园与荣宁二府建筑方位的简要图示。道光十二年(1832年)双清仙馆刊本《新评绣像红楼梦全传》书首附《大观园图说》一文,该文是对原著中大观园描述文字的摘录和串述,虽名为“图说”,全书却并未见《大观园图》。在如程甲本、程乙本、本衙藏板本这样的早期《红楼梦》版本中,书首附有表现人物情节的木刻版画,称为“绣像”。囿于材料和技术难度,这些绣像表现力有限,对于大观园的描绘更难以令人称赞。迨至光绪朝,《红楼梦》木刻本的光辉历史基本结束,取而代之的石印本与铅印本使得更逼真细腻的大观园图像能够展现在读者眼前。

从光绪中叶至清末,石印或铅印的《红楼梦》印本大都在第一卷前言部分附《大观园图》或《大观园总图》,这成为清代《红楼梦》印本的惯例。如光绪十年(1884年)同文书局石印本《增评补图石头记》、光绪十一年(1885年)广百宋斋铅印本《增评补图石头记》、光绪十五年(1889年)沪上石印本《增评补像全图金玉缘》、光绪三十四年(1908年)求志斋石印本《全图增评石头记》、清末江东书局石印本《增评全图足本石头记》等皆属此例。这些在印本中出现的大观园图像皆以传统线描界画形式出现,遵循散点透视的法则,分为只表现建筑园林和穿插人物两种,在一定程度上满足了时人对于大观园的想象。

绘制成独立于小说之外的画页是清代画家表现大观园的另一种方式,较之前文所介绍的石印图、铅印图欣赏性更高。其中最具代表性的就是清代孙温、孙允谟合绘的《红楼梦》画册中的第一幅《石头记大观园全景》。该画以鸟瞰的视角勾勒了山石峥嵘、葱郁垂阴、气象万千的大观园景象,既为后续故事情节的展开设定了环境背景,又奠定了整本画册的氛围与基调。国家博物馆藏《大观园图》亦属此类独立于小说文本之外的大观园图像。

除此之外,清末的民间年画产业蓬勃发展,天津杨柳青、苏州桃花坞、山东潍坊等地涌现出一大批以《红楼梦》为题材的年画。其中亦多有表现省亲、宴会、游园等情节的大观园场景,旨在突出过年欢乐、喜庆的气氛。阿英先生与王树村先生在此方面用力颇勤,厥功至伟。他们分别编著了《杨柳青红楼梦年画集》和《民间珍品图说红楼梦》,使我们现在能够尽可能全面地看到散落在民间又曾辉煌一时的《红楼梦》年画。

近现代画家们很好地继承了清人对于大观园“绘画式”的表达语言,如戴敦邦先生的《大观园图》横披、朱竹荘先生的《大观园四季图》长卷、彭连熙先生的《红楼群芳图》横披、贾万庆先生的《大观园》手卷界画都是大观园题材绘画中不可多得的佳作。而除此之外,随着学界对明清南北园林研究的逐渐深入和对大观园真实布局的求知渴望,更多的以“制图式”表现大观园的平面布局图像在此时出现。如周汝昌、戴志昂、杨乃济、徐恭时、张良皋、金启孮、曾保泉、葛真、关华山、黄云皓等前辈皆为此付出了诸多努力,上列诸君,不仅有红学研究专家,不少更是专业的建筑学家、园林学家。这种“制图式”大观园图像舍弃了似是而非的装饰笔法,是基于对文本更理性的分析绘制而成的。然仁者见仁,智者见智,即使是参照同样的文字作为根据,“制图式”的大观园图像亦难成一统,各有千秋。

大观园图像脱胎于《红楼梦》原著文本,它帮助读者从空间上去了解和把握小说人物所在的生活场所,伴随小说逐渐成为一种自成一格的《红楼梦》图像。而包括大观园图像在内的所有《红楼梦》图像都是将文字进行可视化转译,将语言文化向图像视觉文化转换,使得《红楼梦》的受众群体从知识文人向普通大众扩延,进而促成了精英文化向大众文化的文化形态嬗变。然而绘画是一种主观性极强的人类活动,“红楼画家”们在用画笔构建大观园时,难免会或多或少地掺杂个人的主观解读和认知,加之不同时期、不同阶层的画家在社会识见、生活阅历、审美追求、艺术修养等方面千差万别,因此我们看到的绝不是一个模式、一种形式或一样布局的大观园,而是一个异彩纷呈、云蒸霞蔚的大观园图像世界。

2

《大观园图》的概况、问世过程及研究历史

国家博物馆藏《大观园图》,清无名氏绘,纸本设色横披,无题跋落款、无钤印。其横宽362厘米,纵高137厘米。画作以《红楼梦》第三十七回“秋爽斋偶结海棠社,蘅芜苑夜拟菊花题”和第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗,薛蘅芜讽和螃蟹咏”两回内容为主,描绘了宝玉、黛玉、宝钗等人结社吟诗,贾母与众人螃蟹盛宴,黛玉诗酒文会夺魁的场景,再穿插以湘云醉卧芍药裀、探岫纹绮四美钓游鱼、凸碧堂中秋赏月品笛等情节画面,表现了清代贵族家庭精致风雅的日常生活。

此幅《大观园图》横披是1955年中国历史博物馆于北京宣武门内大街范文斋书画店购得。据说是北京解放初期得自德胜门小市,原为“打鼓”小贩从收集到的附近某王府的废纸中选出。由以上信息,我们可以缕析清楚此画作的流转过程为:德胜门小市附近某王府原藏——小贩从王府的废纸中选出——北京宣武门内大街范文斋书画店——中国历史博物馆。

向社会公众披露此《大观园图》的信息当以立信先生于1963年发表《大观园图记》一文为肇始,《大观园图》图名应也为他撰文时所拟。该文是为纪念曹雪芹逝世二百周年所作,其时间节点距离博物馆购得此画仅过8年,提供了一些富有价值的第一手资料和卓有见识的论断。如指出“图中的建筑式样大体都是北京式的歇山顶灰瓦木结构建筑,但轩槛廊柱则是苏式建筑风格”。该文最重要的一点是披露了此画的发现过程,并由此推断可能是当时府邸招请民间画工,根据府邸园林,结合《红楼梦》故事内容,创作了这幅绘画。作者还根据其画法与内容认为应是嘉庆、道光时期的作品,不失为一种研究《红楼梦》民间艺术的重要资料。此观点对后人启发甚大。而国家博物馆研究馆员朱敏女士也是此画作的早期经眼者之一,她于2003年发表《清人〈大观园图〉考》对此画进行了进一步阐释与研究。该文详细介绍了图中以蘅芜院、凸碧山庄、蓼风轩、凹晶馆、牡丹亭五处建筑为主描绘的故事情节,对画面所蕴含的深层次情感表达及绘画技法进行了独到的评析。朱敏将立信文中“宝玉凡六见”更为“共出现七次”,但笔者以为这还并非最终答案。朱文中未谈及绘画作者问题,在作画时间问题上则引论了改琦《红楼梦图咏》与王素《红楼画八条屏》,认为《大观园图》的创作应该在嘉庆以后,是清代中晚期作品。其观点与立信基本相同。

如果说以上所举两位皆因在国家博物馆工作的身份有“近水楼台先得月”的观看之便,那么陈骁女士与商伟先生两位则是未曾见《大观园图》原作但又忠实关注的研究者。陈骁在其专著《清代〈红楼梦〉的图像世界》中专辟一小节介绍了《大观园图》,又偏重于指出画作“时间的退隐”特色,即将“一系列情节融合在一起,融合的手段是取消时间的维度”。这使她每次看到此画都感到“静到了极点,画中的人物仿佛完全禁锢在画中”。而商伟《逼真的幻像:西洋镜、透视法与梦幻魅影(下)》一文则主要关注《大观园图》如何通过真假虚实的时空演绎,将西洋镜所展示的魔幻“魅影”效果推向极致,为《红楼梦》提供了一次精彩绝伦的视觉诠释,还评价它是“中国艺术史上的一件稀世之作”。可以说,陈、商两文各有侧重,分别从画作对时间和空间的把控揭示出了它独到的视觉艺术特色,将对此画的研究往前推动了一大步。

另外,在一些红学资料工具书与研究专著中亦能看到此画作的身影。如胡文彬先生编著的《红楼梦叙录》记:“大观园图,一幅,中国历史博物馆藏”,《红楼梦古画录》与《拾花入梦:李渝读红楼梦》两书亦收录了画作图片并作了简要介绍,但未作更深入探究。

通过以上对前人关于《大观园图》研究历史的梳理回顾不难看出,虽多有真知灼见,但因画作长期未能真正“面世”,研究条件受限,还有关注者、研究者寥寥等原因,我们对它的认识还不够系统、全面,关于绘画内容、绘制时间等问题值得商榷,以及如归属主体、破损原因、原有形制、文物价值等前人未关注到的问题亟待考察。

3

《大观园图》所绘内容辨识

德国艺术史家潘诺夫斯基在《图像学研究》中指出:“图像学方法是一种以内容分析为出发点,根据传统史的知识背景来解释艺术品象征意义的方法。”他还将作品诠释分为三个层次:第一个层次是艺术作品的自然题材组成(前图像志描述阶段);第二个层次是图像故事和寓言世界的程式化题材(图像志分析阶段);第三个层次则是象征世界的内在意义(图像学解释阶段)。因此准确辨识《大观园图》所绘内容是认识该画作的重要基础和必要条件,鉴于前人对此问题有不少相异观点、疏漏甚至讹误,本文在此专辟一节介绍笔者自己的看法。

《大观园图》充分利用了焦点透视技法,以一个在广度、高度、深度上都极为宽广的三维视角展现出了贾府众人在大观园中进行诗酒文会、宴饮游乐、赏月垂钓等各种日常休闲娱乐活动的场景,气势恢宏,反映了绘者高超的画技水平。整幅画面以蓼风轩、秋爽斋为中心,两侧建筑隔池相望,亭榭相连,雕梁画栋,美不胜收。从匾额可识得,左侧建筑依次有牡丹亭、藕香榭、紫菱洲等,而右侧建筑依次为蘅芜院、凹晶馆及山上的凸碧山庄等。在建筑中间或点缀有参天古树、高松,显示了这座园林的宏伟幽深。需要特别指出的是,图中建筑与树木的相对比例尺度已与现实非常接近,且树木画法也更接近西洋风景画,与中国传统工笔画有明显差别。

曲折萦纡的溪水自蘅芜院流经牡丹亭、凹晶馆、蓼风轩、秋爽斋等地,最终蜿蜒向画面远方,层层亭台廊桥,一望无尽。笔者认为此绘之溪水应为沁芳溪。正如周汝昌先生在《北京大观园·引言》中评价:“大观园全部的主脉与‘灵魂’是一条蜿若游龙的‘沁芳溪’。亭、桥、泉、闸,皆以此二字为名,可为明证。一切景观,依溪为境”,“大观园的一切池、台、馆、泉、石、林、塘,皆以沁芳溪为大脉络而盘旋布置。”图中的这曲溪水亦有异曲同工之功能,将两岸建筑、山石、树木巧妙地联系在一起,使其形成一个有机的园林整体。

图2 /《大观园图》小姐、丫鬟的不同发型前后面,上列为小姐,下列为丫鬟。

首先来看画面中的活动主体。全图共绘人物173人,除贾宝玉是男性外,其余皆为女子。这其中有白发苍苍、面容和蔼的贾母,有面容姣好、秀丽端庄的众位闺秀小姐,还有或立或行、穿梭服侍的丫鬟侍婢等。仕女人物众多,绘者似力有不逮,难以将人物特征形象一一区分描绘。除了贾母、宝玉、湘云有明显特征便于指认外,其余人的面容、服饰基本完全一致。当然,这也是缘于古代人物画家大多缺少对人物面部骨骼肌肉的理论知识,造成了创作过程中“千人一面”的程式化语言。尽管如此,我们还是能准确判断出小姐和丫鬟两个完全不同的群体形象。为什么呢?其一,两者的发型是有严格区分的,这是身份等级所致。图中小姐们的头顶皆梳一较小的圆髻,饰以珠翠螺钿,脑后则配有燕尾或垂发。而丫鬟们的发型则为双丫髻或只有一侧的单髻,饰以大红色头巾和少量发饰(图2)。统一的一点则是前额都有垂发,即俗称“刘海儿”。“在清中期以前,中国妇女在成人后是不留额发的,但在晚清时期,尤其在光绪以后,一般年轻妇女,除了将头发编梳成各式发髻外,都喜留一绺头发覆于额际,并修剪成各种样式。”这一特殊的发型特征为我们判断作画年代提供了重要依据;其二,小姐、丫鬟之间身份有别,绘者把丫头这一群体处理成体型稍小的形象,因而我们也能感受两者之间明显的差异。这一手法在古代人物绘画中亦比较常见,目的是为了突出描绘主体,使观者能够聚焦在他们身上。如唐代张萱的《唐后行从图中》描绘在前呼后拥、华盖遮天中出行的武则天身材就异常高大,有别于随侍。

图3 /《大观园图》中贾宝玉的八次出现

宝玉在画作中多次出现。他头戴悬着绛绒簪缨的束发嵌宝紫金冠,身着广袖紫衫,外罩石青比甲,项上戴赤金盘螭璎珞圈,圈上五色丝绦系着通灵宝玉。画家用他串联起了画面的各个情节部分,且每处角度不同,表情各异,一一仔细绘出,力求符合情境,因此他无疑是绘制中的核心人物。而对宝玉出现的次数,前人有六次和七次两种说法,笔者在对原画作进行仔细辨认后,发现宝玉在原画中共重复出现了八次之多!(图3)无为商伟评价他“堪称分身有术”。对于这一特殊现象,我们暂且按下不表,容后文详细介绍。

我们再从画面中心出发,仔细看看这些人物究竟在做些什么。

位于图画中间的是玉石栏杆环抱、灰瓦绿柱的蓼风轩,其建筑形制为重檐卷棚歇山顶。它虽在中心位置,但因是整张画面的透视灭点被处理成了中景,还需遵循近大远小的规则,所以并非是画家最用力刻画的地方。蓼风轩、秋爽斋与后面一建筑(匾额不可辨)由前至后依次平行并置,皆四面开敞,环水而建,中有石桥和平台一路贯连。秋爽斋与最末的单体建筑还被左右设置的游廊再次联系。如此,这组建筑形成了一个如同“中”字形的布局平面,秋爽斋与最末单体建筑即是两个交点。平行视角配合一点透视的采用使得这组建筑群“逐一深进,直至遥不可及的远方,穷尽目力之极限”,空间层次极为丰富,纵深感极强。秋爽斋中,众人分两桌围坐在绣墩上,正在举行宴会。对照原著,这里描绘的应当是第三十七回探春因感“风亭月榭,惜未宴集诗人;帘杏溪桃,或可醉飞吟盏”招众姊妹结海棠诗社,众人互起雅号,又限韵作诗,自此开始了大观园女儿的诗歌雅集系列活动。

而在蓼风轩下,有一年轻女子携身量尚小的幼童在台阶上正面向我们款步走来。前人皆认为此二人是李纨和贾兰,然细观幼童发型、服饰,却与丫鬟基本相同,显为女童而非男童。因此笔者认为这个幼童也可能是凤姐之女巧姐,那么年轻女子就很有可能是平儿。在四十一回叙及刘姥姥进大观园时,巧姐也出现在了大观园中,只是年纪尚幼,还在奶子怀抱中与板儿争佛手玩。值得一提的是,在画面最前景的牡丹亭前及蘅芜院廊下,此幼童又出现了两次。合而观之,三处构成了一个张力极大的三角形,也与透视线相重合。此点未见前人注意到,是绘者的有意安排还是无意形成,我们不得而知。

顺着这年轻女子和幼童的路线,走过一翠槛朱板木桥,我们就来到了画面的最左端建筑——藕香榭、牡丹亭,这里地面绿草如茵,轩榭内贾母众人正在举行宴饮酒会。只见白发苍苍、面容慈祥的贾母手持一酒杯送至嘴边;小姐们坐在玫瑰椅上形态各异,或侧耳倾听,或举杯对饮,或猜拳行令;丫鬟则端着盛满螃蟹的盘子穿梭服侍其中,满厅红飞翠舞,玉动珠摇,好一派欢乐热闹的场景!这应描绘第三十八回湘云做东,宴请众人在藕香榭吃螃蟹的场景。在牡丹亭栏外,芍药花开,中有一石凳,一年轻女子手拄香腮,怡然自得地卧于其上,一小婢透过身后的太湖石观看她。这自然是第六十三回湘云喝醉酒后在芍药花丛中香梦沉酣的场景。

旁边阶前,四位女子携幼童正在散步交谈,手中都持有纨扇。另有宝玉与一女子偕肩站立在白玉石桥上,也在窃窃私语,此女子应为黛玉。石桥又接有精美镂空雕透的木板折桥,一直通向画面之外。在这组建筑群后,宝玉又再次出现,和一群女子站在去往紫菱洲的石阶上。而紫菱洲后面,有一建在高台上的三合院,朝南院墙正中开门,两侧设楼梯供上下通行。特殊点正在其院门是一朱红拱形门,形制与佛教建筑中的寺庵相符。因此笔者认为这个三合院可能是妙玉的住所,即栊翠庵。

花开两朵,各表一枝。我们再将目光移至画面右侧的建筑。最前景的蘅芜院中,另一场诗会方兴未艾。只见蘅芜苑面阔三间,厅堂敞亮,四面出挑,下设回廊。庭院外蕉叶舒展,拳石林立,雕花架上摆放着盆兰。明间当中设一紫檀条案,背后则又有山水字画折屏;左右梢间两侧几架列书函卷册,上置古琴、锦盒等物;室内青铜鼎、觚、汝窑瓷瓶等古玩点缀其间。在三间的四壁罩顶上皆挂着书法横幅,饱含书卷气息。宝玉与众姊妹围坐在案边,正在观看一伏案提笔、从容书写的女子,这应是黛玉。丫鬟们则或捧盒,或伺立。前人皆认为这里描绘的是原著第三十八回“林潇湘魁夺菊花诗”的场景,笔者基本同意。但细思之下,却觉得第三十七回这一段描写更适合作为注解,原文作:

大家看了,宝玉说探春的好,李纨终要推宝钗:“这诗有身分。”因又催黛玉。黛玉道:“你们都有了?”说着提笔一挥而就,掷与众人。李纨等看他写的道:

半卷湘帘半掩门,碾冰为土玉为盆。

看了这句,宝玉先喝起彩来,只说“从何处想来!”又看下面道:

偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂。

众人看了也都不禁叫好,说:“果然比别人又是一样心肠。”又看下面道是:

月窟仙人缝缟袂,秋闺怨女拭啼痕。娇羞默默同谁诉?倦倚西风夜已昏。

众人看了,都道是这首为上。

当然,蘅芜院和秋爽斋中描绘的不会都是海棠诗社同一情节。或许我们可以这样认为:黛玉虽在菊花诗会中夺魁,但书中这段描写较为笼统,没有仔细叙述作诗过程;而黛玉在作海棠诗时虽大展诗才,却屈居第二。绘者在构思前者画面时,却受到了后者情节的启发,将其移植过来。正如湘云联诗时所说——既自然又现成,岂不妙哉?因此笔者认为此场景关照前后两个情节,可看作二者的杂糅互文。

蘅芜院后即为凹晶馆,台下清溪泻雪,莲花盛开,白石为栏,环抱池沿。栏杆上凸雕狮子立像,栏身刻卷云纹。两株古松下,宝玉正郁郁走来,几人在栏边垂钓。正中一女子双手持鱼竿,探身向前;左侧一人拢袖观望,右侧二人搭背站立,身旁另有三名小婢。众人皆聚精会神地目视池面。这里表现的是宝玉因抄检大观园芳官被逐、晴雯夭逝、迎春误嫁等事而心情烦闷,到园中闲逛,偶然看到探春、岫烟、李纹、李琦等姊妹垂钓的情节。

凹晶馆后,出亭过池,一带粉垣,里面数楹屋舍,有千百竿翠竹遮掩,院墙上开有各色漏窗。八角院门上虽无题匾,但显为黛玉住所——潇湘馆。门前宝玉与一女子并肩站立正在交谈,女子手展耳边,似在倾听。前人认为此女子为黛玉,表现的是“潇湘馆春困发幽情”一回内容,笔者则以为不妥。图中女子头戴妙常巾,手执拂尘,显然是是大观园中唯一修行女子——妙玉无疑,而岸对面的栊翠庵此时也得到了辅证。笔者认为这里描绘的是第八十七回宝玉、妙玉在潇湘馆外听黛玉抚琴的情节。

顺潇湘馆外石板山路逶迤而上,峰脊上古松环绕一厅堂,匾额楷书“凸碧山庄”。厅外一女子坐于石径旁山石上吹笛,贾母率众人围坐桌前,静默品赏笛声,整个场面气氛肃然。这自然是第七十六回“凸碧堂品笛感凄清”贾府中秋夜宴的场景。

至此,我们游览完了《大观园图》中所有场景。最后需要整体说明几点:

其一,绘者在创作时,为了突出热闹非凡的气氛,对人数进行了增加、夸大。以海棠诗社为例,书中描述有宝玉、黛玉、宝钗、探春、李纨、迎春、惜春七人参加,即使加上后来的湘云,人数也远不及图中所绘。而即使如此,我们在图中也找不到除贾母外的任何一个长辈(原著中王夫人、薛姨妈参加了螃蟹宴)和婆子,满眼尽是青春美好与欢乐无限。这也表征了绘者对画面的主观重构思想。

其二,为了更全面地展现活动场景,绘者将建筑大都主观处理成四面开敞的亭轩。秋爽斋、紫菱洲、蘅芜院原本都是日常起居的独院住所,在图中都变成了为画面服务,只为尽可能展现场景的工具——如蘅芜院右梢间仍有步步锦格心的槛窗遮蔽,明间、左梢间及山墙则全部处理成开放式。由此推想作画过程是画家先设计了建筑场景,再安插人物,最后才用匾额题字来暗示其情节内容。

其三,画面中存在情节与实际发生地点对应不上的情况。如黛玉魁夺菊花诗紧接藕香榭螃蟹宴情节其后,地点并未转移,图中却绘制在蘅芜院。这是因为藕香榭已构思安排了螃蟹宴场景,同时安排两个情节过于拥挤,第三十七回回目又明书“蘅芜院夜拟菊花题”,所以将魁夺菊花诗安排于蘅芜院还算说得过去。再如,四美垂钓本发生在蓼溆一带,图中将其安排在了凹晶馆前,却不采原本就发生在凹晶馆的著名情节——黛湘联诗。究其原因,并非是不入画,而恐怕与此情节太过颓丧不无关系。这些处理体现了绘制过程中的折衷与妥协。

其四,画面中除前文所提及的容易辨认的匾额文字外,建筑室内外尚有许多篆、隶、楷、行的匾额、楹联、横幅、条屏等书法作品,似乎包含着诸多文字信息,这使笔者大为激动。但经过对原画细辨,笔者却发现这些字法却大多经不起推敲,竟像是模仿各种书体创作的新字,更甚至有敷衍勾画,如不细观可瞒天过海。笔者认为这可能与绘者的文化水平较低有关,单就较为显眼而数量不多的楹联上篆字而言,频繁出现了如“大”(四次)、“文”(三次)、“夫”(两次)、“天”(两次)等简单字形和多个以其为基础的变字。当然,笔者才疏学浅,见识有限,亦不擅书法,因而热切期盼能有精通书体的方家将这些文字都辨认出来,那对认识此画将大有裨益。

未完待续

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨中国国家博物馆藏《大观园图》考略(上)

规划问道

规划问道