提要

创新走廊起源于区域发展走廊,在知识创新经济引领发展的新背景下,创新走廊在理论和实践层面开始涌现,但把两者关联起来系统认知创新走廊的方法尚不太多。以长三角地区为研究对象,围绕政府平台、创新企业、科研机构、创新人才等“政产学研”要素,构建创新协作(collaboration)、创新集中度(concentration)、创新竞争力(competitiveness)、创新连通性(connectivity) 的4C评估框架,对地方实践层面已经提出的沪宁合、G60 和沪湖走廊进行评估和比较研究,证实创新走廊的存在与否,并比较不同走廊的发育程度、结构差异及协同强弱。总体上,沪宁合走廊发展较为成熟,具备创新要素集聚的显著特征;G60 科创走廊中杭州地位突出,创新走廊还在发育;沪湖走廊仍处于概念阶段,仍具较大提升空间。

关键词

创新走廊;创新协作;创新集中度;创新竞争力;创新连通性

(全文刊登于《城市规划学刊》2020年第3期)

本文引用格式:郑德高,马璇,李鹏飞,等. 长三角创新走廊比较研究——基于4C评估框架的认知[J]. 城市规划学刊,2020(3): 88-95. ZHENG Degao, MA Xuan, LI Pengfei, et al. A Comparative Study of Innovation Corridors in the Yangtze River Delta: Cognition Based on 4C Theoretical Framework[J]. Urban Planning Forum, 2020(3):88-95. )

创新空间的研究最近成为国内外学术的热点。从地理范畴来说,当前城市创新空间的研究主要集中在两个层次——基于社区的微观层次和基于城市尺度的宏观层次。微观的创新空间研究主要集中在创新企业所形成的产业集群效应(王缉慈,2004)、创意空间的研究(FLORIDA R,2002)、校区园区社区对创新空间的影响等(郑德高,等,2017);城市层面主要集中在创新城市指数、创新城市(如深圳、杭州)的空间特征等方面。本文聚焦超越城市层面的创新空间,即城市之间的创新走廊。关于城市发展走廊的研究较多,但创新走廊的研究较少,本文通过建构系统的评价框架来实证长三角是否存在创新走廊,并对不同创新走廊的差异与方向进行对比。

城市创新走廊起源于城市发展走廊(在不同的语境中也经常用经济走廊、空间发展走廊等,本文依据不同语境采取适当用词),发展走廊(corridor) 作为一种地理空间集聚的现象,在地理学、区域经济学和城市规划等学科中讨论已久(赵亮,2006),通常是指以交通轴线为骨架,包括经济、人口、活动、土地、设施等多种要素在空间上沿轴线集聚和扩散而形成的空间形态。在推动国家与地方经济发展的过程中,走廊成为重要的空间载体。随着社会经济的发展,走廊的内涵也不断深化演变。从早期以基础设施建设为主导的交通走廊,逐渐演化到以经济要素集聚为主导的经济走廊,走廊的要素构成、发展动力、空间形态等发生了许多变化。当前,在以知识创新经济为引领的转型背景下,集聚创新要素的走廊地区对于促进区域经济发展日益重要,国内外许多地区提出以创新走廊建设引领区域发展的重要举措。

创新走廊的实践已经开始,但理论和学术层面的研究还相当缺乏。当前也有少量学者开始关注创新走廊的研究。如汤临佳等(2017) 对创新走廊的理论基础与概念进行辨析,认为要素集聚和协同发展是创新走廊的两大理论基石,并提出创新主体中,政府是“益生菌群”,智力机构是“生产者”,企业是“加工者”,各类配套和人文关怀是重要“土壤养分”。王子丹等(2018) 在科技创新走廊的研究中也认为政府、市场、高校、风险投资在创新走廊中能发挥积极的作用。

可以看出,创新走廊的实践和理论都有所探索,但明显两者之间缺乏关联。本文试图以创新资源最集聚,创新经济最活跃的长三角地区作为研究对象,在对走廊理论与创新空间梳理研判的基础上,构建创新走廊的评估框架,对长三角不同创新走廊进行全面的评价,为系统认知和评价及科学合理引导新一轮创新走廊的发展提供参考与借鉴。

1 发展走廊与创新走廊的缘起与比较

1.1 缘起:理论与实践

经济理论中,很早就对走廊的形成因素和发展有深入的研究和解释。一是经济学理论,主要从贸易角度指出走廊形成的原因和意义(杨振山,等,2018):如李嘉图的比较优势理论和赫尔歇克的要素禀赋理论,提出地区要素禀赋和商品不同决定了贸易的发展,并促进了区域经济合作和经济走廊形成;瓦伊纳的贸易创造理论则从自由贸易角度,提出走廊将带来贸易价值和专业化的地域分工。二是区域经济理论,主要从空间地理维度,提出走廊的形成肌理,如佩鲁的增长极理论,提出从一个增长点通过轴线与另一地区产生密切联系,从而形成经济走廊;松巴特生长轴和陆大道的点轴系统理论,也解释了轴线将带动走廊空间的发展。可见,通过对经济发展要素引导,促进经济、贸易、投资、基础设施建设等要素沿着以交通为主要干道的轴线空间集聚,促进轴间城市与地区的紧密联系,进而形成比较优势和规模经济效应突显的廊道空间,是走廊形成与作用的基本原因。

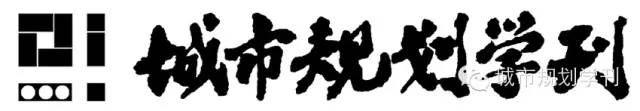

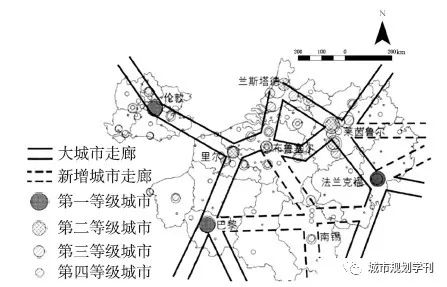

国际上很早就提出走廊发展引领区域规划的案例。如欧洲在《欧洲计划1992》(Europe 1992 project)提出通过大城市走廊加强跨国界城市地区间的联系和整合,提高欧洲的全球竞争力(图1)。在《核心城市和区域发展图景》中,明确提出欧洲走廊(Euro corridor) 概念,作为重要城市地区之间的跨界交通流的主要联系。英国在2016版大伦敦地区也提出了构建7条区域协作发展廊道,支撑空间发展(图2)。

图1 《欧洲计划1992》中关于城市走廊的分析

图2 大伦敦规划7 条发展走廊示意图

国内众多区域也纷纷提出建设发展走廊,带动区域经济增长。例如粤港澳大湾区规划通过“极点带动、轴带支撑”的网络化空间格局,强化珠江东西两岸城市带共同发展。长三角城市群规划中提出以“一核五圈四带”的网络化空间格局引领区域发展,强化沿海、沿江、沪宁合杭甬、沪杭金发展带的聚合发展。此外,部分城市之间也希望通过走廊带动区域发展,如广东省第十二次党代会报告中提出“以广深沿线为主轴整合创新资源,打造广深科技创新走廊”。由此可见,当前各国走廊的发展实践紧跟时代发展的趋势,走廊成为引领区域经济集聚、高效发展的重要载体。

1.2 国际:从发展走廊到创新走廊的变迁

以促进经济增长为目标的发展走廊,最初的主要形式是交通走廊,以大型基础设施联络不同地区的经济活动,如欧洲莱茵河走廊、美国东北部走廊等。在1960—1970年代,发展走廊有力推进了欧洲和美国北部制造业的发展。随着交通方式和联络技术的进步,发展走廊的形式逐渐从基础设施廊道向创新、技术、贸易等多元集聚形式转型,《欧洲空间发展战略(European Spatial DevelopmentPerspective,简称ESDP)》中提到:“大城市走廊不仅是基础设施走廊,也是发展走廊,可以建立交通、经济发展、城市化、环境等各方面联系。”近年来许多国家和地区提出期望将发展走廊向创新走廊转型,突出技术、创新等方面的相互关联(COMMISSION E,1999)。创新走廊成为知识经济时代科技创新要素及产业集聚的新空间组织方式,表现为创新链与产业链的协同共进。创新走廊进一步加速创新主体的聚集和创新功能的溢出,也更促进走廊上节点的专业化分工。当前影响力较高的创新廊道包括伦敦、美国硅谷及波士顿地区、东京周边等。

伦敦M4走廊(M4 Corridor) 是欧洲最具代表性的创新走廊,依托M4高速公路,集聚了包括雷丁大学、布里斯托大学等高校,以甲骨文、思科、微软、华为、惠普、MCI等为代表的100多家高科技公司,5 000多名科学家和工程师,以及国家创新平台“硅走廊”和创新基地Thames Valley Park,是伦敦外围地区创新活力发展的代表地区。

《美国2050 (America 2050) 》规划中提及了3条创新发展廊道,包括101公路创新走廊、128号公路创新廊道以及卡斯卡迪亚创新走廊。其中,横贯南北80km 长的101公路沿线,集聚了苹果、谷歌、特斯拉、优步等耳熟能详的科创标杆企业。波士顿108km的半圆形高速公路沿线,同样集聚了大量电子、宇航、国防、生物工程等高技术研发和生产机构。

东京—横滨—筑波创新带在110km的轴带上,以核心科研机构为主,联动东京大学、早稻田大学、东京工业大学等高校,以及石川、索尼、佳能等知名国际企业,在航运商贸、石油化工、电器机械等方面承担起区域科技创新的主体功能,实现了科研——城市——产业的相互促进。

1.3 国内:科技创新廊道的探索

国内早期的走廊研究大都以交通视角为切入点(王兴平,等,2010),但在城市群成为主要发展载体的背景下,科技创新廊道开始在区域规划中受到日益重视。例如,珠三角地区于2014年5月正式提出建设广深科创走廊,北起广佛交界,沿广深高速、广深沿江高速、珠三环高速东段、惠莞深城际等复合型交通要道,形成串联广深莞三地重要科创载体的区域性创新走廊,全长约180km,集聚了包括广州科学城、东莞松山湖、深圳高新区等10个重要园区,以及华为、腾讯、大疆等著名企业。通过整合广州高校、科研院所的优势,深圳高新企业集聚的市场优势,以及东莞制造企业和工业园区集聚的优势,强化综合创新实力,带动湾区发展。长三角地区的创新走廊,是典型的发展走廊的升级转换,在传统沪宁——沪杭——杭甬的经济动脉上,依托企业和人口的规模集聚,正在生发碰撞出更高水平的创新协作。随着G60科创走廊的提出,以创新要素评价走廊发展水平的趋势逐渐强化,对于沪宁合廊道的创新模式也经历着激烈的讨论。

综合理论及实践经验,国内外创新走廊的形态和模式具备一定共性:一是相对线性发展的空间形态,通常在100—300km左右。其次,需要重要的跨区域交通支撑,高速公路、城际铁路等,确保走廊的便捷往来。三是科研机构和创新组织的高度集聚,具备密集的创新活动和活力。四是在推动力上应具有充足的吸引产业自发集聚的优势,同时也需要政府及时必要的引导。但由于创新的高度不确定性,对于创新走廊的研究也仍在起步阶段,需要更规范的研究与比较。

2 长三角创新走廊的范围与创新要素界定

2.1 研究范围界定:沪宁合走廊、G60走廊、沪苏湖走廊

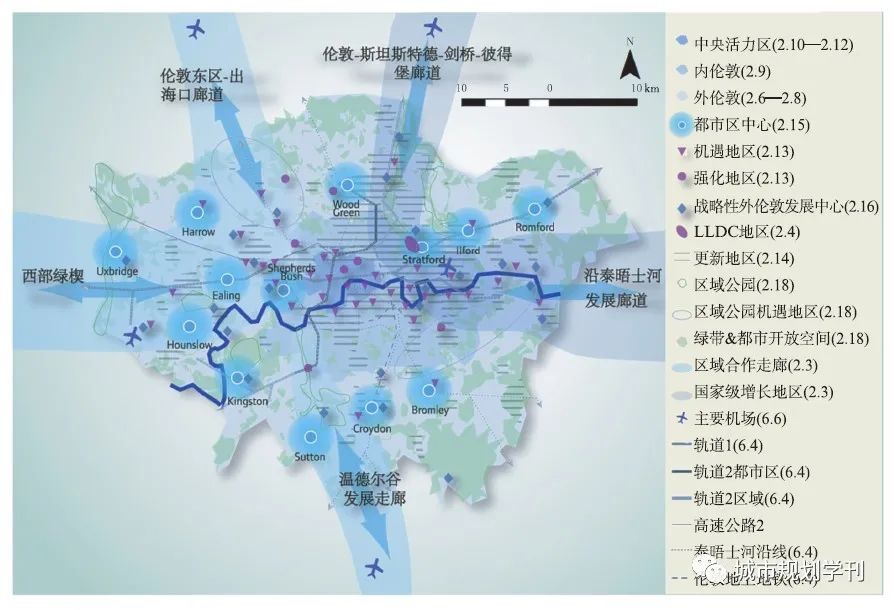

基于长三角经济连绵、人口集聚的态势,参考《长三角三年行动计划》的相关提法,确定将沪宁合(G42) 走廊、G60走廊、沪苏湖(G50) 走廊3条廊道作为研究和比较对象。考虑到数据获取和比较的一致性,将G42、G60、G503条高速公路经过的区县单元界定为走廊研究范围。按此界定,G42 廊道、G60廊道、G50廊道分别包括12个、13个、8个统计单元,长度为480km、400km、320km,3条廊道总面积占长三角地区的25%,集聚了地区30%的人口,贡献了47%的GDP(表1)。

2.2 创新要素主体界定

创新环境强调“产学研”的相互关联,但初期政府的作用也不可忽视,因此“政产学研”的相互作用与转化成为创新环境的重要要素。“产”主要是企业在创新活动中的市场行为,既要有大企业的龙头带动作用,也要有小企业的灵活专门化的作用。“学”主要是大专院校在培养人才方面的作用,在创新方面学校相比研究机构的优势是每年都有以万为计量单位的大学生,这是创新的重要力量。“研”主要是指研究转化的作用,这里既包含学校、研究机构,也包含企业的研发。若企业只是制造业的简单集聚而没有研发功能时,很难产生创新集聚。“政”主要指政府为促进创新环境形成出台的优惠政策、提供的空间平台,以及在企业初创阶段的投资等。创新走廊既要强调要素在空间上的集聚,也强调各创新要素间的关联与协同。创新要素的“集聚”和“关联”是本研究的两个基本出发点。

2.2.1 政府:为创新搭建平台

政府通过空间平台的搭建、共享基础设施的提供,以及优惠政策的出台来吸引更多的企业、机构、人才在特定的场所集聚碰撞。本研究以省级及以上高新园区,经开区,大学城、科学城等科教园区,省级及以上特色小镇四类空间作为创新载体,衡量政府在创新走廊中的作用。经统计,3条创新走廊共集聚了223个创新载体,其中,国家级高新区与经开区共44个,省级高新区与经开区共72 个,省级以上特色小镇76 个,分别占长三角地区的45%、35%、25%左右。总体上,国家级园区在创新走廊的集聚程度突出,这表明以城市政府为主体建设的国家级园区在空间的集聚促进了发展走廊的形成,以制造业为基础的产业走廊成为产学研协同的创新走廊升级的重要基础。

从时序上,这四类空间载体也呈现一定的变化。2000年以前,主要是通过经开区、高新区的设立。2000—2010年在全国经济快速增长的10年间,开发区呈现散点状甚至无序的开发,于是国家在2003年出台了清理整顿各类开发区的政策,以创新为基础的科教园区不断兴起。2010以后,浙江省的“特色小镇”在长三角得到认同推广,一些创新企业在特色小镇上孵化和集聚。

从发展水平上,比较3条廊道上国家级园区GDP (2018),沪宁合廊道约为16000亿元,G60廊道约为9400亿元,沪苏湖廊道约为6 000亿元,单位强度(GDP/km) 约为3∶2∶1,沪宁合廊道的产业发展绝对实力突出。

2.2.2 企业:创新走廊是高新技术企业的集聚地区,且有增加的趋势

作为创新的直接参与者,企业是否选址在创新廊道范围,是验证廊道存在及其在持续推动创新方面重要标志。研究基于启信宝数据平台,选取2010年、2018年两个节点,筛选出长三角地区和3条创新廊道内的全部企业及高新技术企业数量,比对发现:2010年,创新廊道内的高新技术企业数量1.4万家,占长三角地区的57%;到2018年,该数量达到2.3万,净增9 000家,占比提高到64%。从高新技术企业的增量、以及占长三角的比重都显著增加这一趋势来看,高新技术企业的廊道青睐性十分明显。

2.2.3 机构:创新走廊是高校及高水平科研机构的集聚地区

高校和科研机构是创新最重要的发动机。随着产-学-研模式在欧洲、日本的成功应用,以“对流”、“创新圈”等强调研发孵化与生产相对结合的概念开始出现。考虑到更多隐含经验类知识在创新中的无形作用,需要将一部分高水平科研机构、研发机构通过高铁、城际等枢纽,与创新生产形成空间上的密切关联。研究选取双一流高校、国家级实验室、国家级孵化器等作为创新机构代表。总体上,长三角的创新机构在廊道上集聚较为明显,尤其沪宁合走廊的机构数量和层次都明显占优。创新机构的集聚是沪宁合走廊创新实力突出的重要推动力。

2.2.4 人才:人才红利成为当前城市竞争的关键要素

一个地区高素质的劳动力对创新环境十分重要,因此吸引大学生成为各个城市增强城市竞争力的重要政策取向。知识-创新经济时代的新地理模式强调企业跟着人走,而不是旧地理中的人跟着企业走。因此,是否吸引大学生或者有人才红利成为城市竞争力的关键,也是衡量一个地区创新环境的重要标志。这几年深圳、杭州等创新城市也是吸引人才的城市就是很好的体现。

3 基于4C框架的长三角创新走廊的评估

3.1 4C评估框架的基本解释

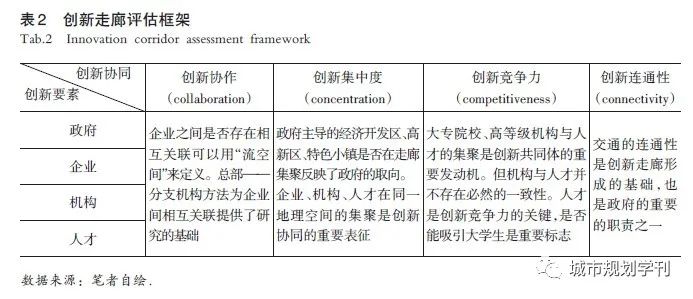

从城市层面而言,对创新城市的衡量指标研究较多,如澳大利亚创新研究机构“2thinknow”的全球创新城市指数排名(陈昭,等,2017),国内学者也构建了相关的评价指标(吴志强,等,2015;马海涛,等,2013)。但对创新走廊而言,要素间的关联协作是构建创新共同体的关键,不能直接照搬创新城市的评价标准。协同的关键是原材料、资本和劳动力的地理一致性(卡斯特,2009)。由此,本文以创新走廊的集聚与协同理论为基础,参考创新城市的标准,从创新要素与创新协同两个维度构建创新走廊评估框架(表2)。

创新走廊的4C评估框架中:①创新协作(collaboration):强调企业之间的相互关联,借鉴关联网络的分析方法(唐子来,等,2014;马璇,等,2019),以各城市间高新企业的总部——分支的联系数量作为关联强度测度;②创新集中度(concentration) 主要强调企业、机构和人才的集中趋势,采用高新技术企业的集中趋势来测试;③创新竞争力(competitiveness) 重点考量的是大专院校、国家重点研发机构和人才的集聚程度;④创新连通性(connectivity) 以城际和高铁的连通度和频次来测量。最终,基于创新的协作、集中、竞争力、连通性所构成的4C维度来评价创新走廊的强弱,检验长三角创新走廊的发展阶段,并比较走廊的长板与短板。

3.2 创新协作(collaboration) 评估

3.2.1 廊道内联系强,廊道间联系不多

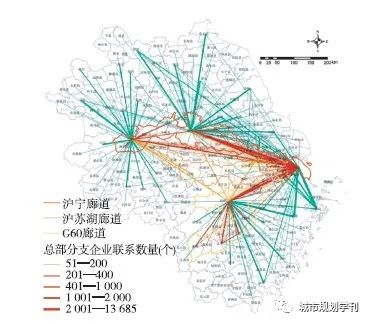

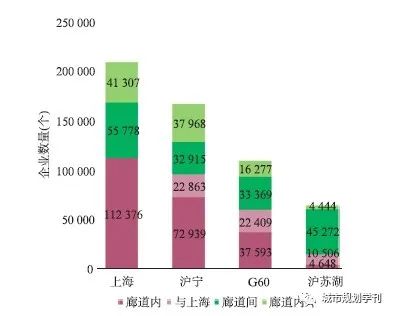

对沪宁合、G60和沪苏湖三大走廊范围内的高新技术企业的创新关联强度进行评估。长三角高新企业总部——分支关联总量为54.2万条,其中上海市区内部11.2万条,3条走廊廊道内部联系22.7万条,廊道间联系6.6万条,廊道内外联系10.0万条。总体上,廊道内的联系约占总联系的45%左右,廊道内与外联系占20%,而廊道与廊道间仅占13%左右。廊道内的高关联度证明了长三角至少在高新技术企业之间存在着明显的发展走廊的关系,也证明了创新走廊在一定程度是存在的(图3)。

图3 长三角三条走廊的关联分布(红:走廊内,橙:走廊间,绿:走廊外)

3.2.2 3条廊道的关联结构有差异,沪宁合走廊相对成熟

比较3条走廊的创新关联,沪宁合走廊内部创新关联约9.6万条(含与上海联系2.3万条),约占沪宁合走廊创新总关联的58%;G60走廊内部创新关联约6.0 万条(含与上海联系2.2 万条),约占走廊创新总关联的55%。而沪苏湖走廊内部创新关联仅1.5万条(含与上海联系1.0万条),约占走廊创新总关联的23%。可见,沪宁合走廊发育相对成熟,无论是总量还是内部各城市都已经形成联系紧密、相互协作的创新网络。G60走廊虽然内部关联占比高,但主要构成是杭州与上海的联系;而沪苏湖走廊内部联系相当弱,更多是与走廊外的城市联系,说明沪湖走廊并未形成真正的“廊道集聚”,仍处于创新走廊的概念阶段(图4)。

图4 长三角三条走廊及上海的联系情况比较

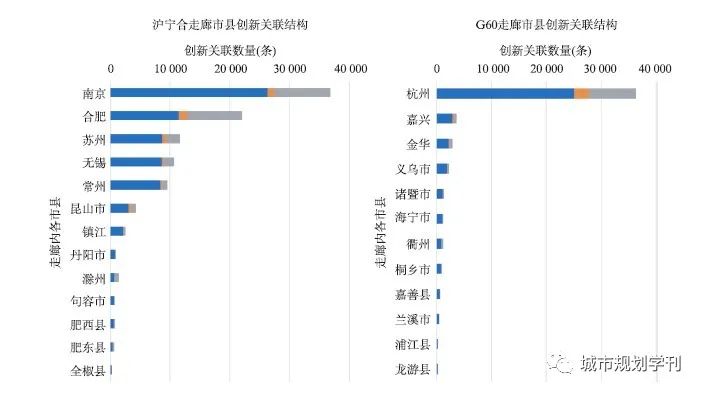

3.2.3 创新走廊关联等级结构也存在差异,沪宁合等级化、G60一城独大

3条创新走廊的关联都主要与上海联系,为进一步分析廊道内部特点,重点关注除上海以外城市的关联强度。对比各城市总关联度,沪宁合走廊的创新关联呈现阶梯状递减,南京、合肥、苏州、无锡、常州等城市逐渐减少。而G60走廊则是杭州一城独大,嘉兴、金华、义务等城市并没有明显的创新集中度(图5)。这一方面证明了杭州的创新确实是比较强,在空间上也是特别集聚,在杭州形成了若干个明显的所谓的“5km创新圈”(郑德高,等,2019),也说明杭州的创新与周边城市的关联度偏弱。

图5 沪宁合和G60 走廊创新关联结构对比

3.3 创新集中度(concentration) 评估

同样以高新企业的分布作为创新集中度的测度。截止2019年初,长三角地区的高新企业数量合计3.58万家,其中3条走廊上的高新企业约有2.14万家,占长三角的60%左右,高新技术企业在廊道内集聚明显。

3.3.1 服务业主导和制造业主导的高新技术企业并存

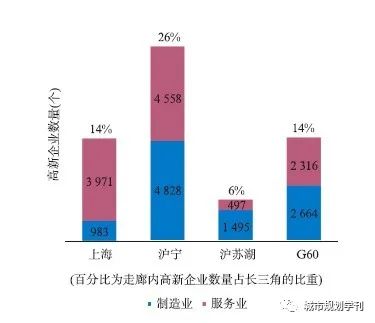

长三角高新技术企业可分为服务业主导和制造业主导两类。3条走廊内高新企业的类型存在明显差异。其中上海单独计算,约5 000家,占长三角高新企业数量的14%左右,这其中服务业主导的高新企业约占80%左右(约4000家)。沪宁合走廊(不含上海) 和G60走廊(不含上海) 中制造业和服务业类的高新技术企业各一半,其中沪宁合走廊数量最多,接近9 400家,占长三角的26%;G60走廊数量与上海接近。沪苏湖走廊(不含上海) 高新企业数量最少,不到2 000家,占长三角的6%,且制造业主导占比达75%(图6)。

图6 上海与三条走廊高新企业的结构对比

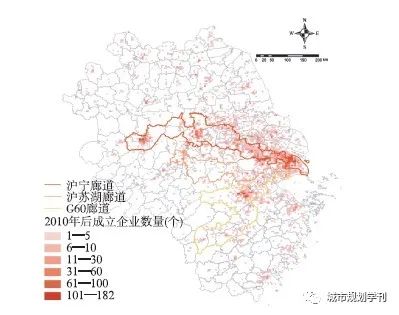

3.3.2 沪宁合走廊仍然是高新企业增长最快的地区

从动态演变来看,2010年到2018年间长三角合计新增1.18万家高新技术企业,其中沪宁合走廊(不含上海)增长最多,约3 600家,占长三角总增量的30%。G60走廊(不含上海) 新增1500多家,约占长三角总增量的13%;上海新增1 800家左右的高新企业,约占长三角总增量的15%;沪苏湖走廊(不含上海) 仅新增700家左右(图7)。

图7 长三角2010 年新注册高新企业分布示意图

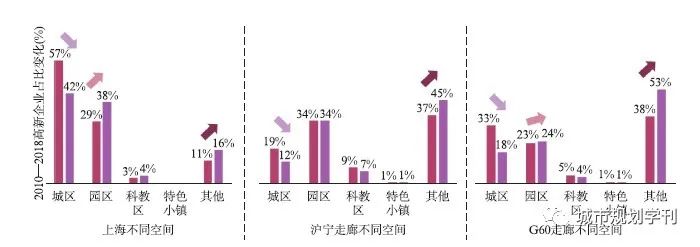

3.3.3 高新企业集聚的“硅谷模式”与“硅巷模式”比较

高新技术企业是青睐集聚在政府主导的高新技术园区,还是更愿意选址在城区,即“硅谷模式”(园区主导)与“硅巷模式”(城区主导) 的差异。以近几年新增的高新技术企业为对象,对三条走廊和上海的高新技术企业所在空间进行对比。可以发现,上海的增长主要向园区(省级以上平台,下同)集聚,沪宁合和G60走廊则向外围集聚。具体而言,上海城区高新企业的占比从2010年的57%下降到2018年的42%,而园区比重从2010年的29%增长到2018年的38%。沪宁合和G60两条走廊都是增长在外围的省级以下平台,其中,沪宁合走廊城区比重从2010年的19%下降到2018年的12%,而外围地区比重从2010年的37%增长到2018年的45%。G60走廊城区比重从2010 年的33% 下降到2018年的18%,外围地区比重从2010年的38%增长到2018年的53%(图8)。

图8 上海、沪宁和G60 走廊不同空间新增企业的结构差异

由此可见,高新技术企业的选址“硅谷模式”与“硅巷模式”并存。在上海,城区与园区的比重差不多;在长三角的其它走廊上,园区比重显著高于城区,城区相对较少,而且存在下降的趋势。

3.4 创新竞争力(competitiveness)评估

以知识型机构和大学生为主体的创新人才作为衡量创新竞争力的要素。之所以将两者分开,因为知识型机构与知识型人才并不天然具有空间的一致性:有些地方大学生数量很多,但毕业留校并不多;而有些城市在校大学生数量并不多,但能吸引大学毕业生。

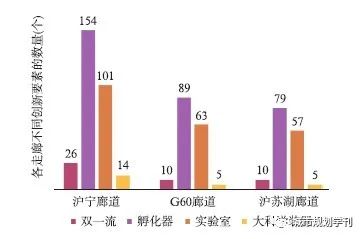

3.4.1 知识型机构:沪宁合遥遥领先,创新资源集聚优势明显

将双一流大学、国家级孵化器、国家级实验室和大科学装置等要素作为知识型机构的核心指标。通过对比沪宁合、G60和沪苏湖三条走廊发现,沪宁合走廊的集聚优势突出,其集聚的知识型机构是G60 和沪苏湖的两倍多。而G60和沪苏湖整体差距不大,在这两个走廊中,上海都占比较高(图9)。

图9 长三角三条走廊不同创新源的构成

3.4.2 知识型人才:从沪宁合走廊转向G60走廊集聚

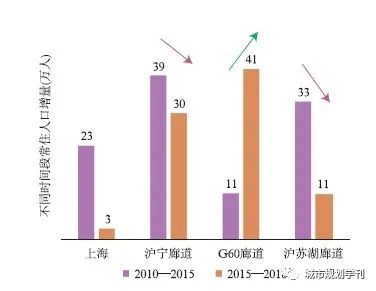

从三条走廊的大学生数量来看,2018年沪宁合走廊内集聚了248万大学生,G60和沪苏湖两条走廊差距较大,分别有115万和71万大学生。但从近几年的增长来看,G60走廊的人口增长明显要快于另两条走廊。比较3条走廊在2010—2015年和2015—2018年两个不同时间段的人口增长情况,上海前后两阶段人口增量从年均23万人下降到3万人,沪宁合走廊从年均39万人下降到年均30万人,而G60走廊则从年均增长11万人上升到年均增长41万人,已然成为长三角地区人口增长最快、最具吸引力的地区(图10)。

图10 上海与三条走廊分时间段常住人口的增量变化

3.5 创新连通性(connectivity) 评估

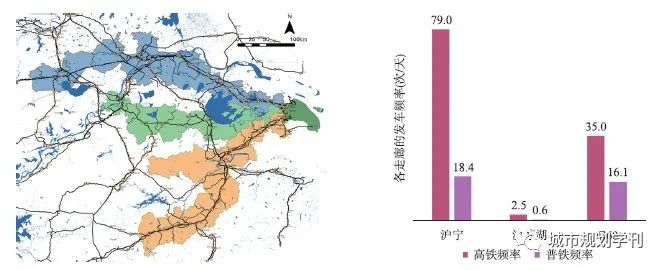

3.5.1 设施建设:沪宁合走廊建成度最高,发车频率密集

沪宁合走廊全长480km,高铁长度825km,近总长度的2倍;高铁站平均站距为35.9km,是3条走廊中设施密度最高的。G60走廊全长400km,高铁长度536km,是总长度的1.3倍;高铁站平均站距约38.3km,主要是由于浙西南地区山地为主,城市密度不高,导致设站距离加大。沪苏湖走廊全长320km,高铁长度仅145km,不到总长度的一半,且沪苏湖走廊并未贯通高铁(图11)。

高铁联系的便捷性除了体现在线路长度和密度以外,发车频率也是重要影响因素。同样400km的距离,每天发车1次和每小时发车1次的时空感差异明显。因此结合12306列车发车车次与时刻,对3条走廊内各城市到上海火车的发车车次与频率进行统计,以此计算3条走廊到上海的平均发车频率。发现沪宁合走廊内城市平均发车频率79次,G60走廊内约35次,而沪苏湖走廊频率仅2.5次(图12)。

图11 长三角地区轨道网络现状分布图(左)

图12 三条走廊的城市到上海市区平均发车频率对比(右)

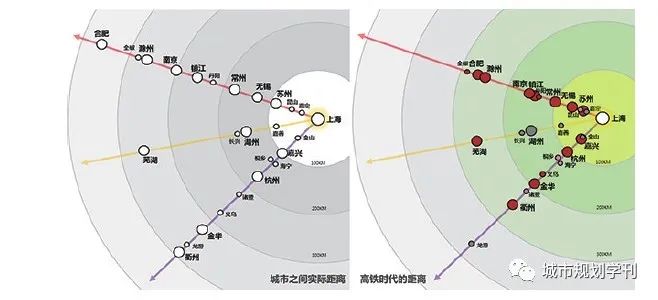

3.5.2 时空压缩:高铁大大缩短了核心城市与上海的时空距离

汽车时代以高速公路网络为基础,形成了以120km/h时速为标准、门到门便捷的出行习惯。高铁时代下,以350km/h为标准、站到站的联系将打破原来的出行规律。由于高铁350km/h的速度为最高峰,这里取长三角高铁的平均时速,约200km/h。高铁开通后理想状态下走廊内各城市与上海的时空距离减半,但考虑到发车频率存在间隙,将发车时长转换为距离,作为高铁背景下城市与上海的时空距离。计算如下:

length_m = length*(1/2)*γ

length_m为高铁对应的时空距离,length为地理距离,γ为转换系数(1≤γ ≤ 2)

(当length/发车频率>200时,γ=1+200×发车频率/length)(当length/发车频率≤200时,γ=2)

计算发现,三条廊道内的核心城市基本都从与上海500km的地理距离缩短到300km的时空距离,核心城市与上海的距离更加拉近,其中无锡、杭州、常州进入与上海100km的高铁圈,南京、镇江进入了200km的高铁圈,衢州、合肥、芜湖等城市进入了300km 的高铁圈。但部分城市与上海的时空距离并未拉近,沪苏湖走廊的城市较为明显,如湖州的距离并未有变化,说明目前高铁对沪苏湖走廊的影响十分有限(图13)。

图13 地理空间(左) 与高铁压缩后的时空关系(右) 对比示意

4 结论与讨论

通过以上分析可以看到国内创新走廊的一些发展特征与研究进展,以及长三角创新走廊的差异性。

(1) 走廊的概念由来已久,但创新走廊正成为国内外新的空间组织模式。国内外的实践表明,发展走廊多出现于城镇密集的城市群地区,早在上世纪就有规划概念出现。而国内早期主要是以交通廊道为主,逐渐将交通走廊发育为产业集聚的发展走廊,但近年来随着新经济的发展,创新走廊开始兴起,如长三角最早提出的G60创新走廊,作为未来创新经济探索与发展的重要空间载体。

(2) 创新走廊的核心是创新要素在空间上的集聚与协同,多要素存在空间地理的一致性。在长三角地区逐渐形成了沪宁合与G60创新走廊,在两条走廊上,企业、机构、人才和政府正在构筑“政产学研”的创新共同体,政府主要起平台建设和孵化器的作用,企业是发动机,机构是创新的原动力,人才是创新的核心。

(3) 长三角创新走廊发育程度差异较大,各走廊特征迥异。总体而言,沪宁合走廊最为成熟,G60处于发育期,沪苏湖仍未形成合力。一是以沪宁合和G60为代表的创新廊道内高新企业关联高度紧密,创新走廊显现;二是高新技术企业作为创新走廊的重要产出,是成本与区位双敏感的载体,长三角地区呈现从城区向向外围转移的趋势,开始向低成本空间转移;三是创新资源与创新人才出现不匹配的集聚现象,即沪宁合走廊创新要素集聚,但G60创新人才集聚明显。主要是由于G60走廊的产业以互联网等新兴产业为主、且处于发育阶段,未来会形成与沪宁合功能互补的两条创新走廊;四是高铁对廊道的时空距离大幅压缩,长三角3条走廊全线进入300km以内,未来还可能随着高铁网络的继续完善和提速,将形成更加紧密的城市联系。

作者简介

郑德高,中国城市规划设计研究院副院长,教授级高级城市规划师,

马璇,中国城市规划设计研究院上海分院研究室主任,高级城市规划师,通讯作者

李鹏飞,中国城市规划设计研究院上海分院研究室,城市规划师

张亢,中国城市规划设计研究院上海分院研究室,城市规划师

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发,转载请联系upforum@vip.126.com

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】郑德高 马璇 李鹏飞 张亢 | 长三角创新走廊比较研究——基于4C评估框架的认知 | 2020年第3期

规划问道

规划问道