图片来源:中国城市规划学会.

今年我国多个省市发生严重的洪涝灾害,大量历史文化遗产的安全受到严重威胁,多处古镇、古村受灾,甚至一些古建筑、古桥被冲毁。针对这些珍贵的历史文化遗产的抢救性保护和灾后保护、修缮已成为当前重要的议题。围绕议题,中国城市规划学会历史文化名城规划学术委员会开展“心系洪灾中的城乡遗产——我为灾后遗产修葺出点子”系列活动。

活动海报,参与方式详见文末

与此同时,《历史文化名城名镇名村保护工作通讯》7月刊以“名城与遗产地的安全与防洪”为主题,有幸邀请到北京林业大学园林学院院长王向荣教授进行独家专访。全文如下:

受访嘉宾:王向荣

北京林业大学园林学院院长、教授

Q:面对频发的火灾、洪涝、地震等自然灾害,我国历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史建筑遭受巨大的考验,在您看来从城市预警机制、技术规范、规划与景观设计和保护修缮等方面我们可以采取什么样的举措规避灾害,促进历史文化保护?

王向荣:我主要谈一下规划和设计方面如何规避和减少灾害的影响。中国本就是一个自然灾害多发的国家,保证安全是城市营建的基本前提。城市安全的基础往往并不仅仅在于城市本身,而是一个更大尺度的区域安全的问题,所以绝大多数古代城市都选址在相对安全的地理位置,并为区域和城市建立一个维护整体环境安全的支撑系统。这一系统建立的途径和方式与区域的地理环境、地形地貌及气候条件密切相关。

比如说,由于中国是一个多山国家,历史上许多城市都建于山前平原或山间盆地,人们通常在山脚下兴建陂湖,以保证城市饮水供应,并在雨季蓄水调洪,旱季引水灌溉;同时还建有塘河,引陂湖之水穿城而过。这一整套的土地整理和土地利用方式,特别是完善的水网体系,为城市生产、生活、漕运和游憩提供了充足的水源,也使得城市及区域都具有防涝抗旱的能力,从而消减自然灾害可能带来的不利影响。当然,每一个城市的选址环境都是不同的,采取的营建方式也有相当大的差异。但总体上看,千百年来,中国人都会依据环境条件,通过梳理土地和改造水文,构建起一个覆盖区域的完整的环境支撑系统,以保证城市和区域安全。

中国古代城市山水环绕的景象

(图片由编者添加,图源中规院名城所项目组)

由于环境的变迁和人为的破坏,许多这样的古代营建都已经湮灭于历史的长河中了,但是仍然有一些实例经受了实践的检验和时间的考验留存至今。这些建造于几百年前甚至上千年前的支撑体系在今天依然发挥着综合强大的功能,抵御着城市可能面临的旱涝灾害,守护着城市的生态安全。而这一支撑体系同时也塑造了城市的个性,带给城市独特的风景,这样的城市,往往都成为了今天的历史文化名城名镇。

当然,历史文化名城名镇也是在不断发展变化的,与历史上的城市相比,这些名城名镇在今天面临的安全问题往往更加多样、复杂和尖锐,但是今天这些名城名镇规避或减弱自然灾害不利影响的基础仍然是要有一个完整的支撑区域和城市安全的自然生态系统。所以名城名镇无论如何发展,都必须整体保护好以往的贯穿城市内外的自然系统。如果这一系统遭受破坏,应尽量得到修复。同时还要遵循城市的发展,依据自然环境和今天城市及区域的条件,拓展延伸并完善这一系统,作为城市和整个区域的生态基础设施,支撑起这些名城名镇的生态安全。

名城梧州景象(图由编者添加,图源网络)

问题2:中国古代城市营建中有哪些可以在现代城市建设和历史文化保护工作中借鉴、汲取、传承的营城智慧?

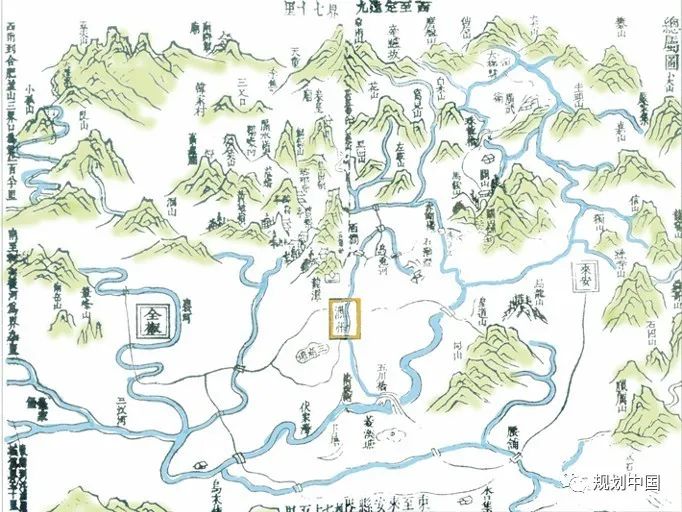

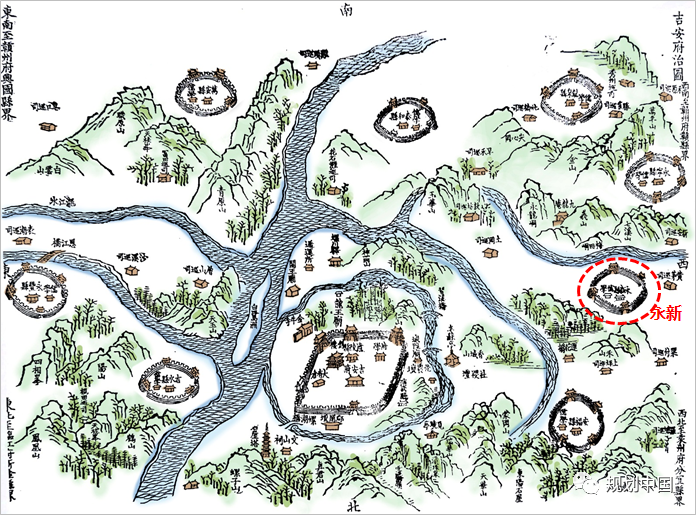

王向荣:首先,中国古代城市都是在广阔的视野和整体的环境观念下营建的。除了都城外,大多数中国古代城市的尺度并不大,但是中国城市营建的视野则远远超出了城市本身,直达目力所及、甚至是心理感受的范围。古代的舆图通过图式表达了古人对于城市与环境之间关系的认知。舆图一方面是对古代城市的记录,一方面也是对古代城市发展的引导。许多舆图表达的都是宏大尺度中的城市,舆图画面的大部分往往留给了山水,城市只占画面很小的范围,这说明古人始终将区域的自然与城市视为一个整体,山水环境是城市选址的基础,城市营建的核心就在于寻求城市与区域整体山水的呼应与融合。这种思想和营城经验,强化了中国古代城市人工建造系统与自然系统的和谐,塑造了城市的空间结构和景观特征。

第二,中国古代城市都具有维护城市安全并充满诗意的自然系统。在漫长的农耕文明中,中国人依据国土的自然条件,以自己的方式兴修水利,开垦农田,维护农业生产的可持续性。农耕文明的土地整理经验,也逐渐转化成古代城市空间营建的基本准则。各地依据不同的自然条件创造出的农业生产支撑系统,如陂塘、运河、灌渠体系等,实际上也转化为城市安全的支撑系统。这不仅保障了城市的安全与发展,还构建了贯穿城市内外的完整的自然体系,塑造了中国城市特有的山、水、城一体的空间结构。

城市安全的支撑系统原本都是实用性的,经过长期的建造、经营和维护,这一系统往往都会成为城市内外风景宜人之地,吸引了人们前来游览,同时也会促进寺庙、园林、书院和一些风景休息设施在其周围兴建,加上古代文人墨客的诗画赞美和城市八景文化的广泛传播,城市安全的支撑系统都会成为城市内外具有浓厚诗情画意的风景。中国古代城市都有类似的自然系统,这一系统维护了城市的生态安全,成为市民社会生活的空间,也是城市中具有诗意的风景。

中国古代的舆图,山水城空间关系

(图由编者添加,图源中规院名城所项目组)

虽然现代城市的复杂性远远超过了古代城市,但有一点是不变的,要实现安全、健康、宜居和优美的人居环境,任何城市都需要在人工建造与自然之间建立动态的平衡与和谐。这就需要为城市建立起结构完整、功能复合的维持城市机体良性运转的环境支撑体系。

近代以来,随着科技的发展和工程措施的进步,城市环境安全的维护有了更多的途径,人们可以不再仅仅依靠农耕时代留下的城市的自然遗产。现代城市的发展速度、职能和规模都远远超过了古代城市,与城市相关的每一个学科都需要深入分析和研究各自领域的城市问题,提出合理的解决方案与对策。由此,解决城市问题的方法越来越专业,但却日益隔阂和彼此孤立。结果,城市往往变成了各类基础设施的拼贴,失去了有机性;自然系统变得支离破碎;环境支撑体系的整体性、系统性和复合性都减弱、甚至消失了,城市的生态环境变得极为脆弱。

不过,今天中国的每一座城市仍然具有建立起完整的城市内外自然系统的机会,每一座城市也具有成为与自然和谐共处、人文价值独特、尺度宜人、充满诗意、富有活力的城市的条件。我们需要综合处理城市的复杂问题,整合各种工程设施,以一种系统化的方式建立城市内外完整的环境支撑体系,将其作为城市的生态基础设施,重新构筑起人工环境与自然的和谐与平衡。我们需要充分认识脚下的这片土地,寻求适应现代社会的更优化的土地利用方式。我们不仅需要学习现代科学技术和他人经验,更要从这片国土的条件出发,从新的视角认识历史,汲取古人水土整治、营城实践、风景塑造中的理念和经验,为不断变化的城市建立起完整的生态基础设施,并将其转变为城市内外的风景,从而创造出安全健康、舒适宜人、富有特色、充满文化底蕴和诗情画意的中国城市。

永新县美景(图片由编者添加,图源:中规院名城所项目组)

问题3:在您看来,国内外名城在灾前预警和灾后修复过程中具有突出的表现和可借鉴的经验?

王向荣:重要的经验应该是城市韧性的观念。国内外许多名城在历史上都经受过各种自然灾害的考验,他们之所以能够承受住自然灾害的打击,没有造成大的损失和灾难,主要在于这些城市具有抵御灾害的韧性。自然灾害无法完全避免,随着气候变化及人类对环境干预的不断增强,自然灾害的发生愈发频繁,强度也会愈加严重。具有韧性的城市在面对灾害的威胁时,能够消化并吸收外界干扰、抵御灾害的影响,并且当灾害的冲击和干扰过大而产生了不利结果时,城市能够较快地恢复到平衡的状况。

完善的、具有韧性的区域自然系统构成生态基础设施是实现韧性城市的前提。这样的生态基础设施将自然引入城市,也将城市转化为生态系统的一部分,从而使得城市具有应对环境变化的适应能力和调节能力,以平衡自然与人工的关系,帮助城市这个复杂而脆弱的集合体顺利、平安地抵挡每一次的冲击与伤害。

中国的大多数名城名镇就是典型的韧性城市,这些城市的建设都依托于区域的山脉河流及水利和农业设施,构建了贯穿城市内外、与区域地理和气候条件相适应的自然系统,使得城市具备了在一定程度上抵御或适应洪涝等自然灾害的能力。这些经验启发我们,在今天的城市建设中,在运用现代工程技术手段的同时,也必须为城市内外的自然留下充分的空间,构建起顺应当地条件、拥有乡土多样的自然类型、具有环境适应性和应对外界干扰能力的自然系统,使得区域和城市具有抵御自然灾害的更大的韧性。

本采访稿刊载于2020-07《历史文化名城名镇名村保护工作通讯》

中国城市规划学术季期间,由中国城市规划学会历史文化名城规划学术委员会主办、中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所承办的“心系洪灾中的城乡遗产——我为灾后遗产修葺出点子”学术研讨会将于明日——9月22日下午14:00线上线下同步举行,欢迎参会!

搜索腾讯会议号:634849717

或点击下方链接、扫描上方二维码即可参会:https://meeting.tencent.com/s/dnLe4zlxt2fB

欢迎投稿

《历史文化名城名镇名村保护工作通讯》

主办单位:住房和城乡建设部建筑节能与科技司

中国城市规划设计研究院

技术支持:中国城市规划学会历史文化名城规划学术委员会

承办单位通讯地址:

中国▪北京市海淀区▪车公庄西路5号

中国城市规划设计研究院▪历史文化名城研究所

电话:13439007241

邮箱:mctx@caupd.com

(注:本刊为内部刊物,暂不公开发行)

供稿:中国城市规划设计研究院历史文化名城研究所.

原文始发于微信公众号(规划中国):学术季研讨会预热丨专访王向荣院长:名城与遗产地的安全与防洪

规划问道

规划问道