作者有话说

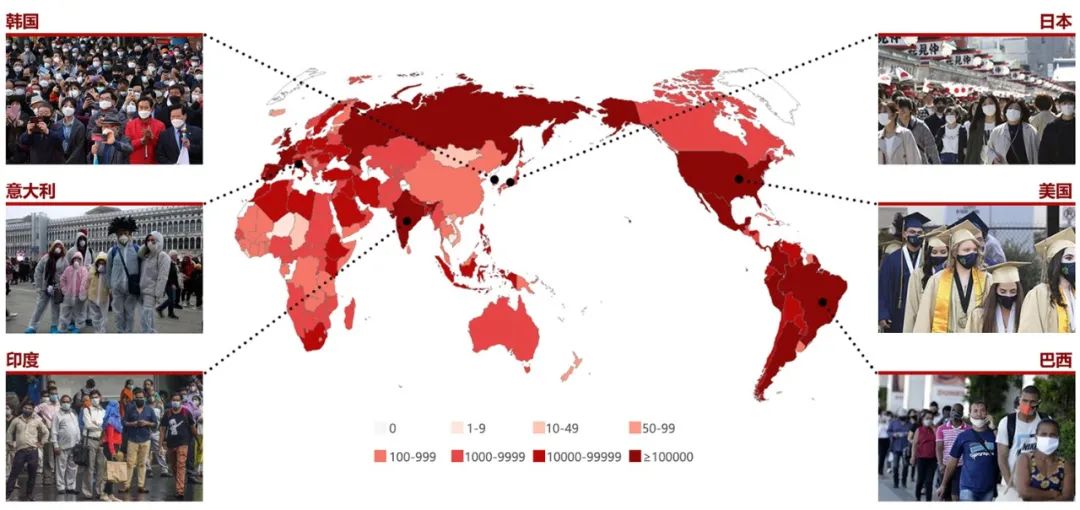

2020年是不平凡的一年,新冠疫情给全球公共安全带来了前所未有的冲击。城市公共空间作为居民日常接触和交往的主要场所,人群的高集聚性加剧了呼吸传染疾病的传播风险。城市公共空间的呼吸暴露风险分布与城市空间形态、环境要素与人群的活动模式这些外部条件有何种关联?如何根据多种风险要素的空间分异特征提出具有针对性的防疫规划干预策略?这些是我们在研究中面对的关键问题。

1

研究背景

2020年新冠疫情爆发,严重威胁了世界经济发展和人类身心健康,同样也引发了我们城市规划和设计者对公共健康与风险防控问题的反思。城市公共空间作为居民日常生活交流的主要场所,是疫情传播的高风险区域,因此针对城市公共空间开展呼吸暴露风险评价,对目前常态化防疫工作具有重要意义。

▲ 新冠疫情下的世界各国城市公共空间集聚(图片来自网络)

2

耦合模型建立

面向大气传播途径疫情防控,文章提出了城市公共空间呼吸传染病的暴露风险评价研究框架(图1),通过人口空间分布和气象数据监测,耦合局地环境的大气效应模拟,对多尺度城市公共空间的呼吸暴露风险进行量化评价,旨在通过环境要素对暴露参数的影响分析,寻求大气防疫工作的空间途径与规划响应策略。

▲ 图1 | 城市公共空间呼吸暴露风险评价的技术路线

▲ 图1 | 城市公共空间呼吸暴露风险评价的技术路线

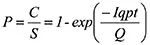

呼吸传染概率计算模型

公式(1)

公式(1)

由于现阶段新冠疫情的病理尚未明确,式中quanta值参考张毅等人的估算取122quanta/h,呼吸通风量p参考其他呼吸类传染病取0.6m3/h,暴露时间t将作为变量,在多情形设置中讨论。空间通风量Q由城市通风环境评估模型计算确定。

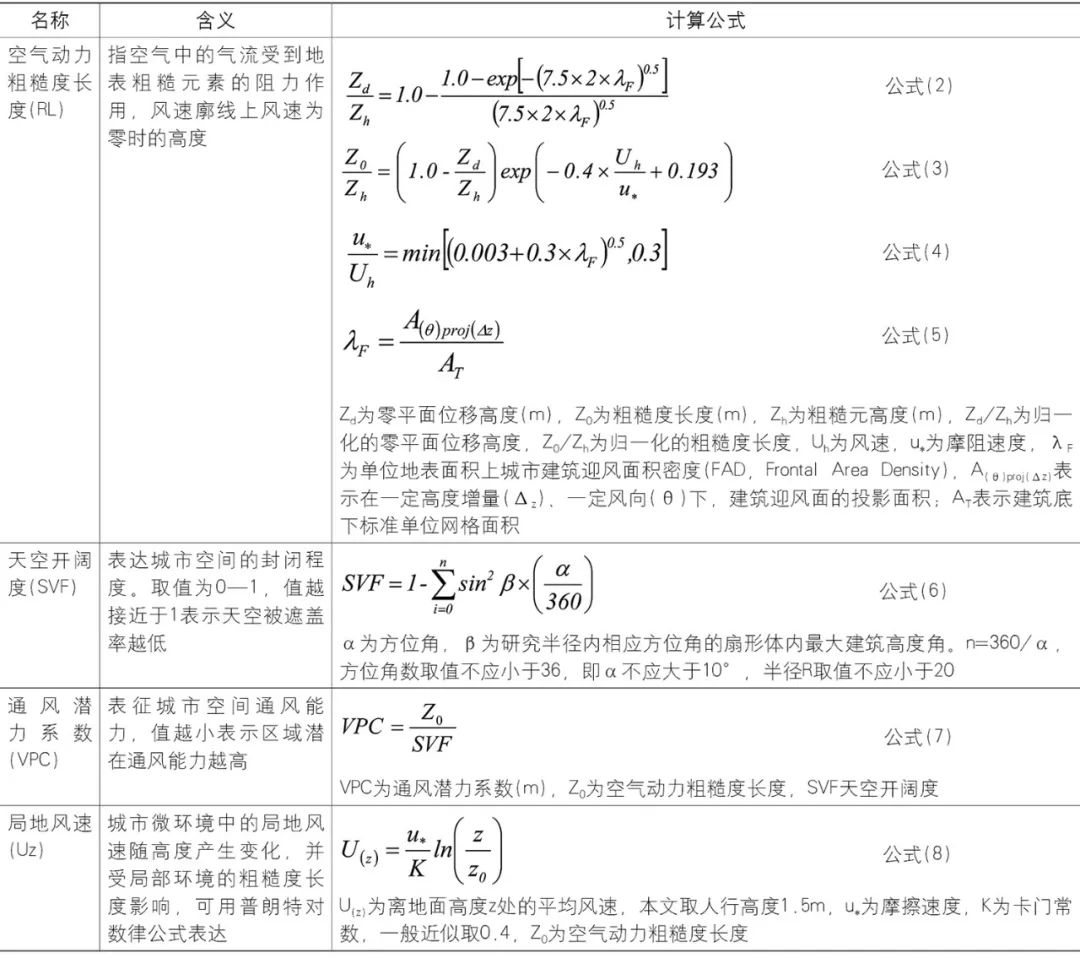

城市通风环境评估模型

城市人口呼吸暴露强度评价模型

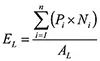

公式(9)

公式(9)

其中,EL为城市各用地人口呼吸暴露强度(人/hm2),Pi为栅格i的呼吸感染概率,Ni为栅格i内的人口数,n为地块内栅格数量,AL为各地块的面积,L为城市不同地块。

3

研究对象与研究方法

文章以辽宁省大石桥市中心城区为研究对象,面积约64km2。大石桥市由于常年的矿产资源大规模开采活动,大气污染问题表现突出,是全国肺病的高发区。

为了探讨人的活动模式与气象条件对呼吸暴露风险的影响,研究中考虑栅格人口数量、人体间距、暴露时间以及背景平均风速发生变化的多种情形(表2),设置相应变量对呼吸暴露风险进行模拟计算。

▲ 表2 | 多情形风险评价的变量设置

注:w代表估算感染人数所乘的权重系数。

4

结果与分析

人口空间变化分析

图2展示的是研究区人口流动变化统计结果,通过GIS对点位进行矢量化和核密度分析,确定由高热力度到低热力度五个等级划分。经统计处理获得大石桥市不同时段分布人口分布日均值,作为潜在感染人数估算与暴露人口评价的依据。

▲ 图2 | 研究区典型工作日不同时间段户外人口空间分布

▲ 图2 | 研究区典型工作日不同时间段户外人口空间分布城市公共空间通风能力分析

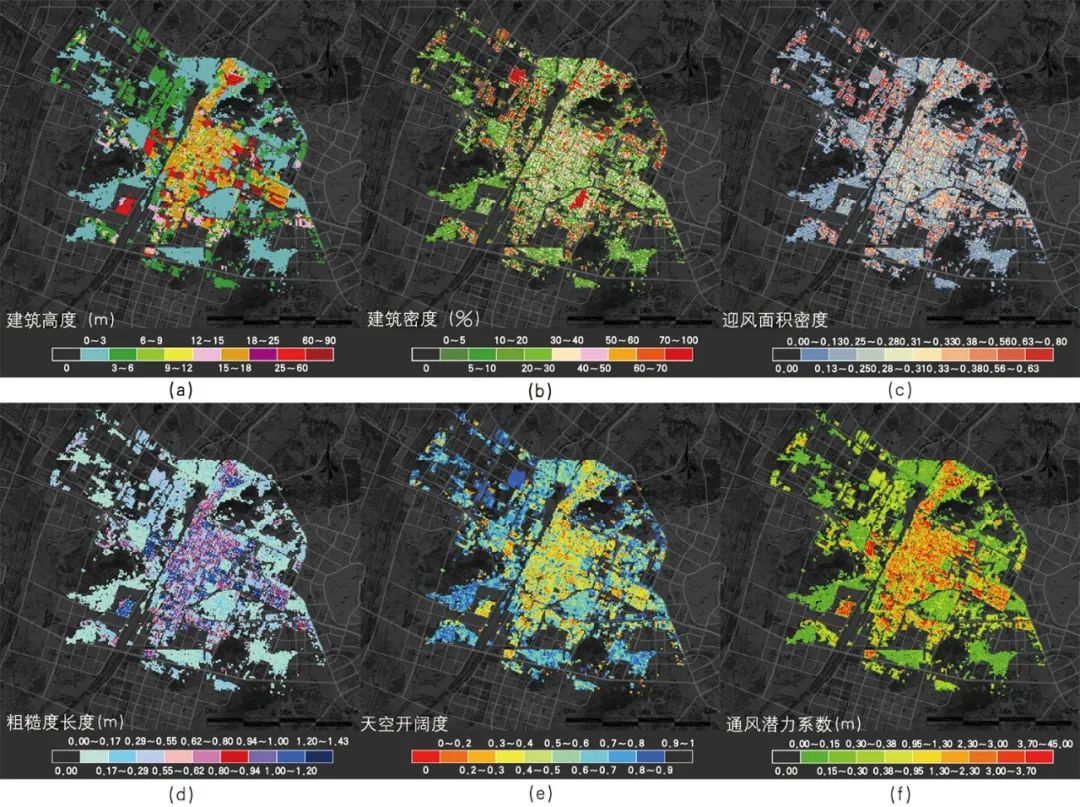

▲ 图3 | 大石桥市地表通风能力评估主要参数

(a)建筑高度;(b)建筑密度;(c)迎风面积密度;(d)粗糙度长度;(e)天空开阔度;(f)通风潜力系数

(2)天空开阔度(图3-e)在0~0.5区间均集中于城区中心,其余部分的天空开阔度在0.5~1.0区间,表明中心城区受建筑物遮蔽程度较高。

(3)从通风潜力系数(图3-f)可见通风能力较差的其高值区(VPC>2.3m)范围较大,涵盖了城区中心的绝大部分,并沿城市的南北向主轴线与东西向主轴线延伸。

由以上分析可见,城市地表通风能力受空间形态影响显著,局部微环境风速差异很大,在城市背景风速较小的气象条件下,局部地块的通风效应会更加不利,导致呼吸感染风险概率增加。

多种变量对

▲ 图4 | 多情形变量设置的大石桥市呼吸感染概率风险空间分布

▲ 图4 | 多情形变量设置的大石桥市呼吸感染概率风险空间分布

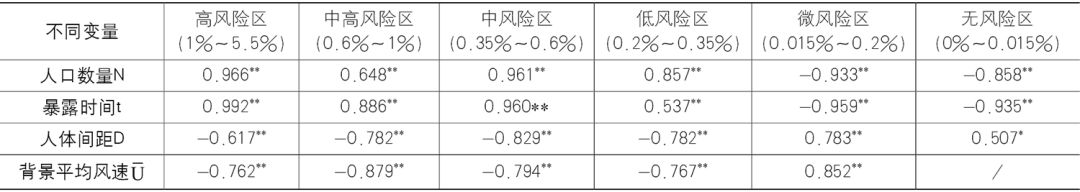

▲ 表3 | 不同变量与感染概率风险区面积变化的相关性系数

注:*表示在0.05级别相关性显著;**表示在0.01级别相关性显著。

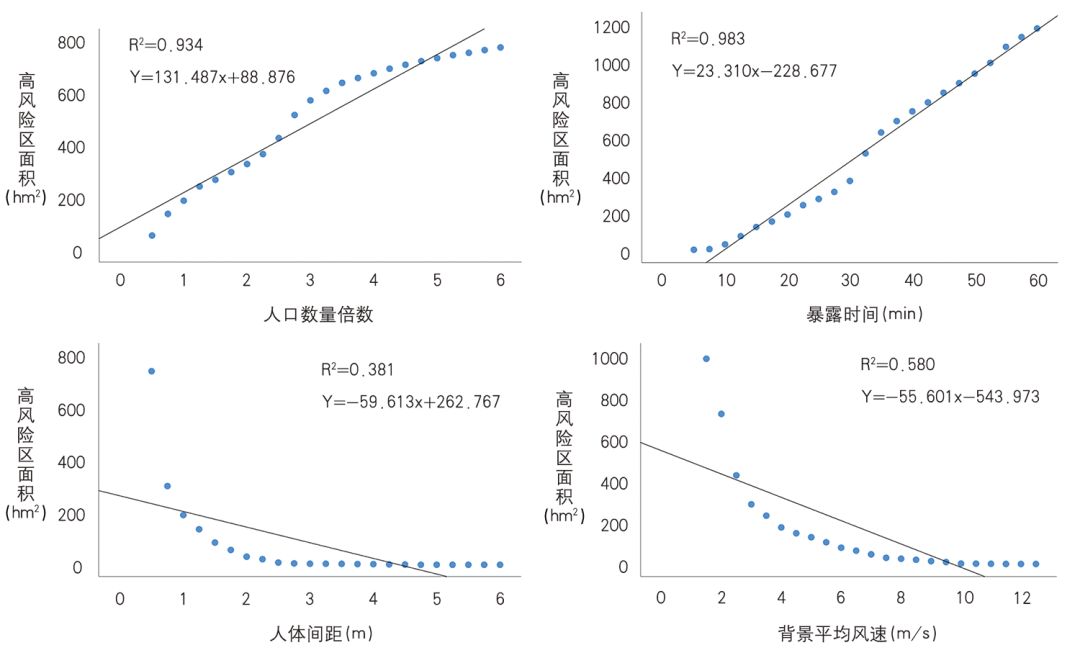

选取4个变量与高风险区面积变化建立一元线性方程如图5所示,其中人口数量和暴露时间与高风险区面积变化有显著的正向线性关系。由图我们得出以下结论:

▲ 图5 | 不同变量与感染概率高风险区面积变化的散点图及线性方程

▲ 图5 | 不同变量与感染概率高风险区面积变化的散点图及线性方程

(1)合理控制人数密集程度和减少在公共空间的暴露时间是最为有效地降低感染风险的措施。

(2)由散点图可以看出人体间距大于2m时,高风险区域面积变化平缓,因此2m是公共活动空间中对呼吸感染风险具有较强敏感性的人体间距。

(3)通过优化城市空间形态改善城市局地风环境是降低感染风险的重要措施。

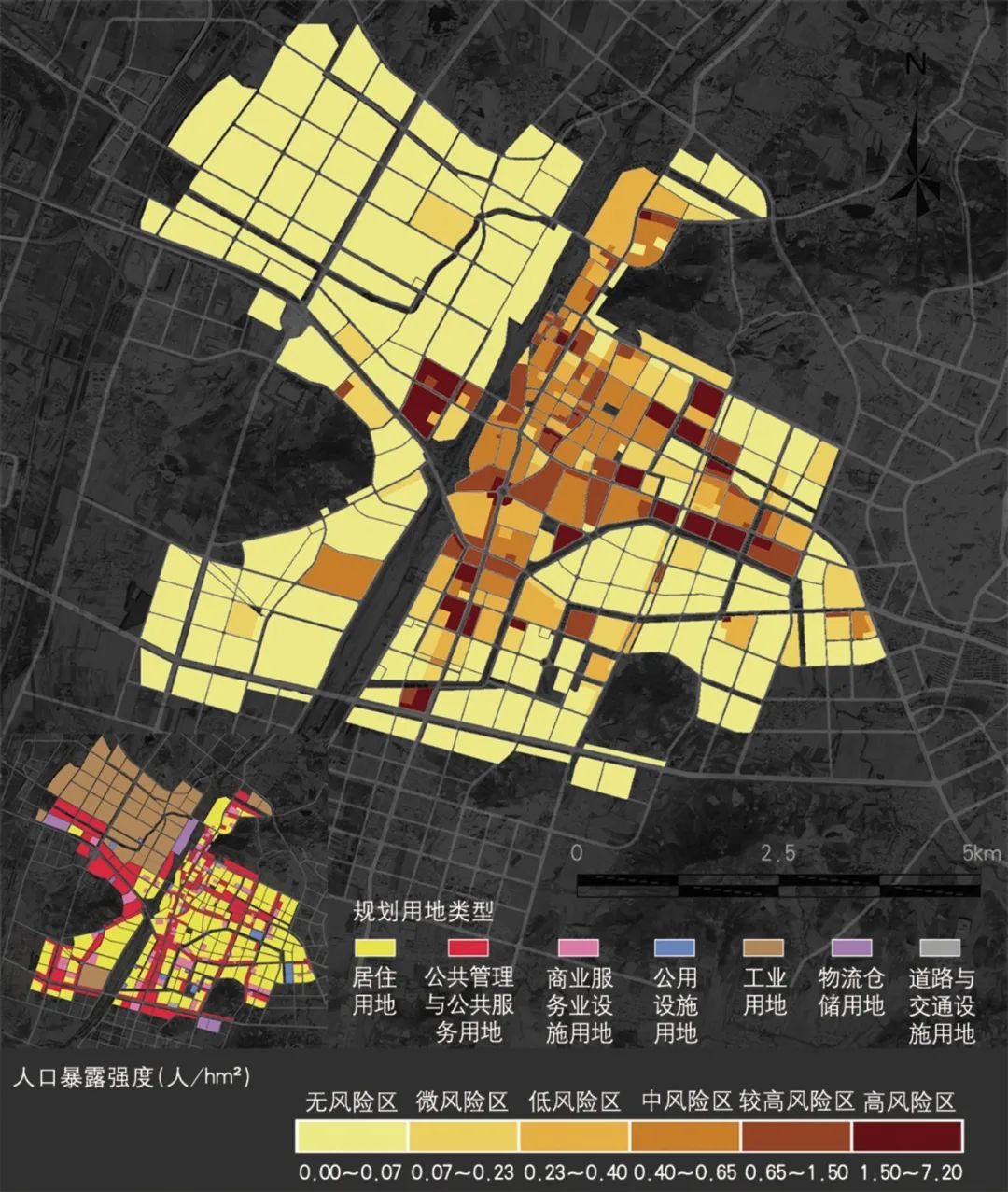

城市公共空间人口暴露强度

按照地块划分的人口暴露强度分布如图6所示,划分为6个暴露强度等级。老城区的暴露强度普遍较高,而风险暴露强度最高的地块位于城市东、南与西向的扩展区,用地类型为居住用地与商业用地。而人口密度较低,建筑层数较低的外围居住、工业等用地基本处于微风险或无风险状态。

▲ 图6 | 大石桥市人口呼吸暴露强度空间分布

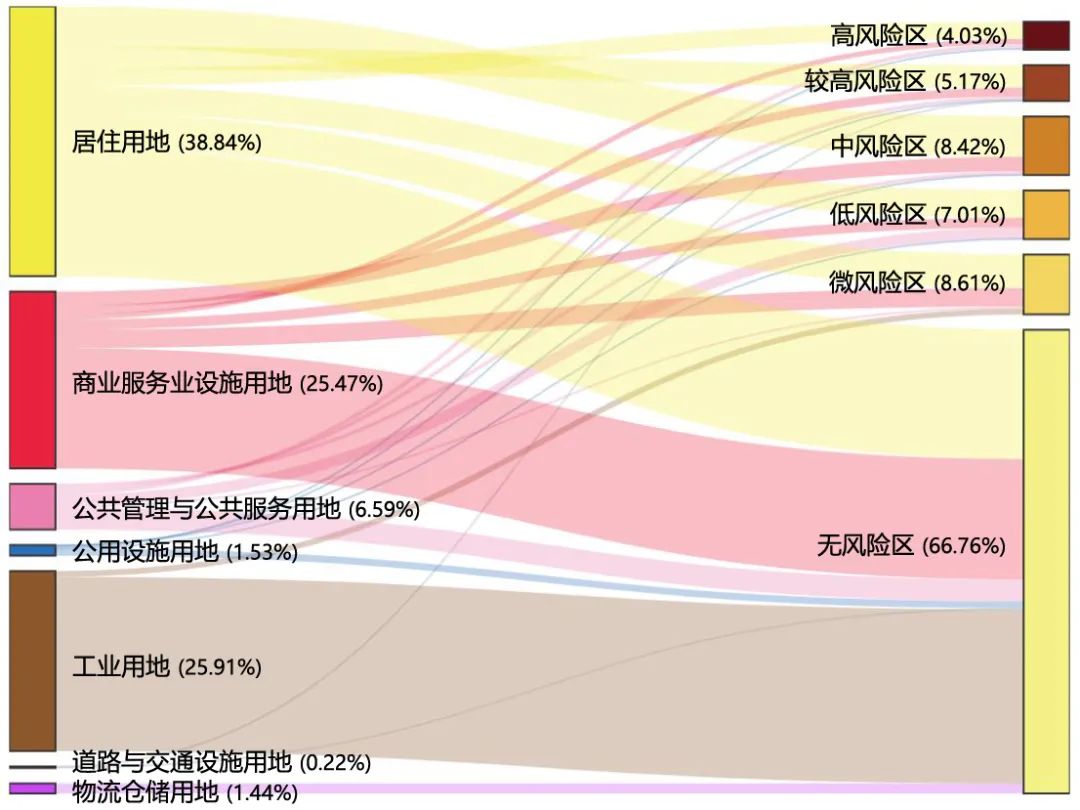

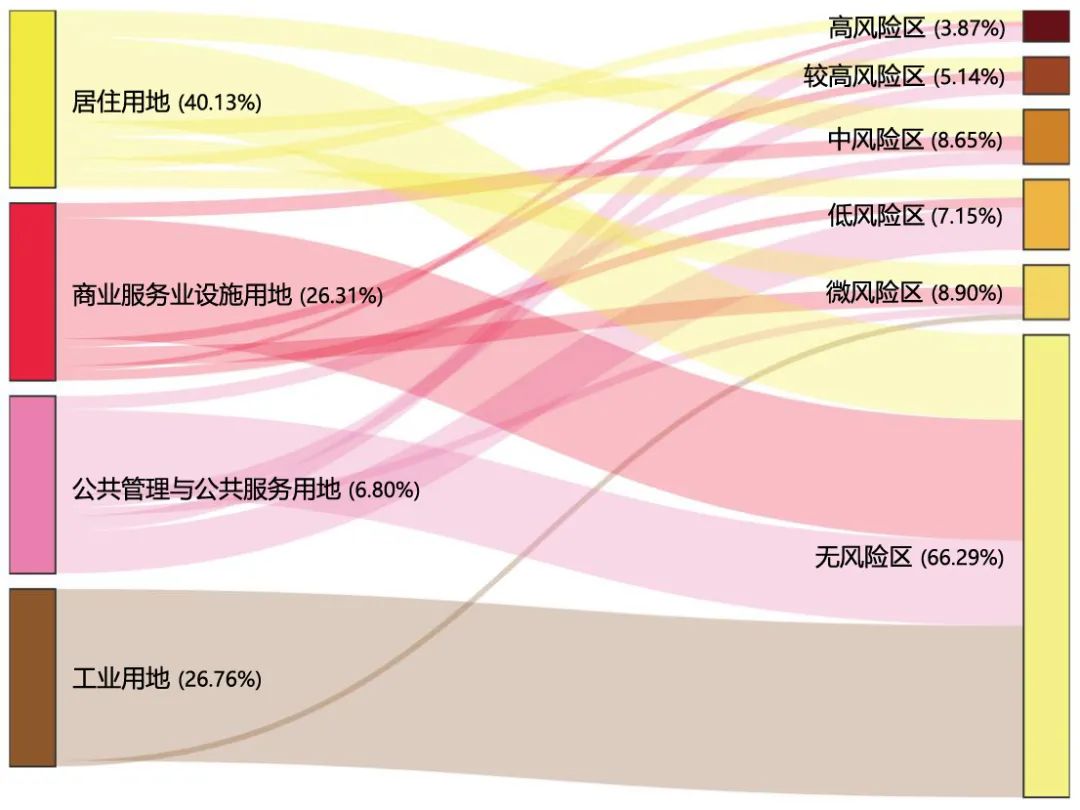

▲ 图6 | 大石桥市人口呼吸暴露强度空间分布中心城区居住用地比例较大,在各风险等级占比均较高;在高、较高风险区中,商业、办公类用地也占有很高的比例;道路与交通设施用地(主要为交通枢纽)虽然面积较小占比不大,但多分布于高风险区,是由于该用地的人流量大而造成风险等级偏高。

将研究区主要4类用地面积进行归一化处理,进一步分析各类用地在相同条件下的潜在暴露强度(图7-b):

由于居住区是城市人口活动最集中的区域,新建的居住区的高度增长明显,而老旧居住区普遍密度较高,都会导致通风条件较差,因此增大了呼吸感染风险;公共管理与公共服务用地,人群活动频繁且规律性强,同样是城市防疫工作开展的重点区域;商业服务业设施用地在特殊时段其人流密集程度高,加之北方商业空间的室内外流通性较差,也是疫情防控的重点区域;建筑空间密度较低的工业用地基本处于低暴露风险水平以下。

(b)

(b)5

讨论

呼吸暴露风险主要参数空间分异

从研究区的呼吸暴露风险、人口密度与局地通风环境的评价结果来看,各自的等级分布存在着明显的空间分异。老城区周边的扩展区空间增长较快,三维建筑高度与容积率明显高于老城区,但由于老城区在行政、经济等方面对人口的吸引力较强,因此产生了建筑密度——人口密度高值区域的空间分异。当城市受到重大传染性疾病风险的时候,这种多维度中心分异的空间结构,相对于建筑高密度、人口高密度的大城市中心区,其风险要素的累计胁迫作用会在一定程度上削弱,也更加容易针对单一风险要素采取防控措施,降低城市风险的危害程度。

面向大气传播途径的规划防疫策略

(2)高风险场所的管控。对高风险区域进行大数据监测,对人流频繁的公共空间加强管控,限制人口密度,是有效降低人群集聚性活动的感染风险的主要措施。

(3)个体行为模式引导。对公共空间多种环境暴露风险进行精细化的科学评估,为市民在多种场所的活动提供安全模式的参考数据,尤其对于老年人、青少年等特殊群体具有积极作用。

6

结语

新型冠状病毒疫情的爆发引发全球对公共安全与健康问题的思考,在此背景下,开展多时间尺度、多空间维度、多污染种类、多传播途径下人群的暴露风险评价,为城市空间规划的基础与应用研究提出了一个新的视角。城市呼吸暴露风险评价研究能够直观的表征人群在城市公共空间呼吸传染风险程度,对城市集聚性公共活动进行风险预警,从而更加有效地落实防疫管控措施,从城市空间环境的视角,为大气防疫提供理论依据与科学指导。

(撰稿:李绥。)

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】面向大气防疫的城市公共空间呼吸暴露风险评价

规划问道

规划问道