【文章编号】1002-1329 (2020)09-0068-10

【中图分类号】TU98

【文献标识码】A

【doi】10.11819/cpr20200911a

【作者简介】

谭纵波 (1961-),男,清华大学建筑学院城市规划系教授,中国城市规划学会理事。

精彩导读

1.1 研究背景

2019年5月10日印发的《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发〔2019〕18号文件,以下简称《若干意见》)提出,改革后的国土空间规划应“体现国家意志”、实现“自上而下纵向传导”。基于中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》,2020年1月17日,自然资源部办公厅发布的《省级国土空间规划编制指南》(试行)明确将主体功能区,城镇空间、农业空间、生态空间(以下简称“三区”),以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界(以下简称“三线”)作为省级国土空间规划划定的重要内容。

然而,随着相关立法与规划编制工作的逐步展开,关于在“三区三线”外还存在哪些空间要素可以作为“国家意志”的体现,以及如何有效实现“自上而下纵向传导”等问题,目前仍未达成统一共识。在实现生态文明的总目标下[1],就上述问题的进一步讨论对于避免国土空间规划“穿新鞋,走老路”仍具有重要价值。

1.2 转型期国土空间规划的纵向传导基础与诉求

现有研究对于国土空间规划可“自上而下纵向传导”的空间要素的讨论主要基于对已有规划工具的梳理认识,强调原土地利用规划、城乡规划、主体功能区规划等规划技术工具中“基本农田”“建设用地”等指标内容以及用途管制控制线等图斑边界的重要作用;谭纵波等(2019)在分析已有规划技术工具传导内容的基础上,将空间要素的类型进一步划分为“政策表达”“空间管制”和“建设规划”(项目)[1]。随着实践层面省市级试点工作的展开,目前已形成了有关“约束性”“预期性”指标要素的差异化探索,但相关指标及“三区三线”外其他要素选用的基本原则仍未形成统一标准。

为加强“自上而下传导”的有效性,学界围绕国土空间规划的制度建设与路径选择提供了一定转型思路,如林坚等(2019)强调应注重规划许可、监督与立法等方面的重要内容[2];谭纵波等(2019)认为在关注自上而下国土资源保护的“政策表达”的同时,还应重视自下而上经济利益导向下的“开发管制”[1]内容。

1.3 德国规划空间要素传导的认识基础

国内学者对德国规划体系纵向传导的研究主要集中在制度保障方面,强调责权匹配的规划立法与多模式的协作机制在保障传导效力中的重要作用[3-6];此外,部分研究聚焦德国州[7]或地区层面[8]的空间秩序规划,指出促进数据联动、发挥非法定规划优势等创新性制度在实现纵向传导中的实践价值。

国外学者及机构针对德国规划体系的研究同样已形成了较为丰富的成果:如在规划实施与协调的制度保障方面,大量学者对《空间秩序法》和空间秩序规划在协调各领域政策措施中的重要作用与局限性进行了探究[9-11];约格·克尼林等(2001)[12]和威利·斯潘诺夫斯基(2013)[13]着重指出了空间秩序规划在协商风能设施选址等地区化议题中的重要作用;规划理念方面,部分学者讨论了欧盟空间规划、全球化、新自由主义等思潮影响下,政治领域及大众对德国规划角色的认知情况[14-16]。

总体来看,现有研究仍缺乏结合制度转型和理念演化背景、基于规划文本来对德国规划体系中空间要素的传导路径进行综合分析的内容。对应我国国土空间规划改革有关体现“国家意志”、实现“自上而下纵向传导”的现实需求,有必要对德国规划体系中哪些空间要素、通过何种方式、基于怎样的制度和理念实现了何种程度的传导进行进一步讨论,即回答:“是什么、如何,以及为什么”的问题,为我国国土空间规划体系在技术手段、制度保障、规划理念方面的建设提供参考。

除上述法定规划外,在联邦、州、地区、县、市镇组织、市镇的各个管理层级中,还存在广泛的综合或专项的规划政策与措施,如联邦层面的《德国发展的理念与战略》、地方层面杜塞尔多夫市的《城市发展理念2025+》等。

2.2 德国规划体系纵向传导的空间要素类型

参考我国规划的技术工具分类[2],结合对德国各层级法定规划内容与非法定政策措施的归纳总结,同样可将其体系中的空间要素分为政策性要素、指标要素、图斑要素和基础设施项目4类。

(1)政策性要素。

与我国类似,政策性要素是德国规划体系中最为常见的空间要素类型,通常以描述性的文字为表达方式。规划层级越高,相应的规划与政策文本中政策性要素的占比越高且越偏向战略性。

联邦层面,如各州空间秩序部长级会议(MKRO)与联邦部门共同发布的2016年《德国发展的理念与战略》,针对德国的整体空间提出了4项“理念”(leitbilder)展望,包括:提高竞争能力、确保公共服务、控制空间使用并可持续发展、应对气候变化并进行能源转型。

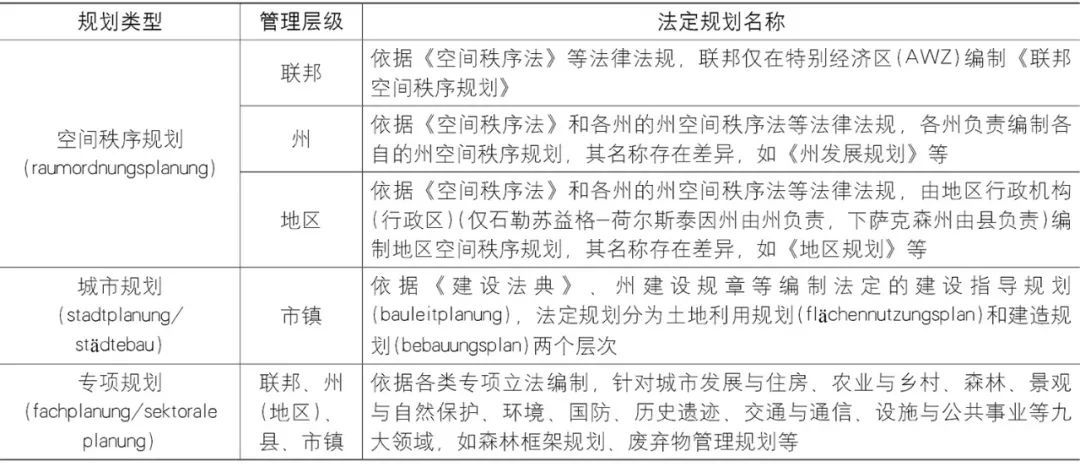

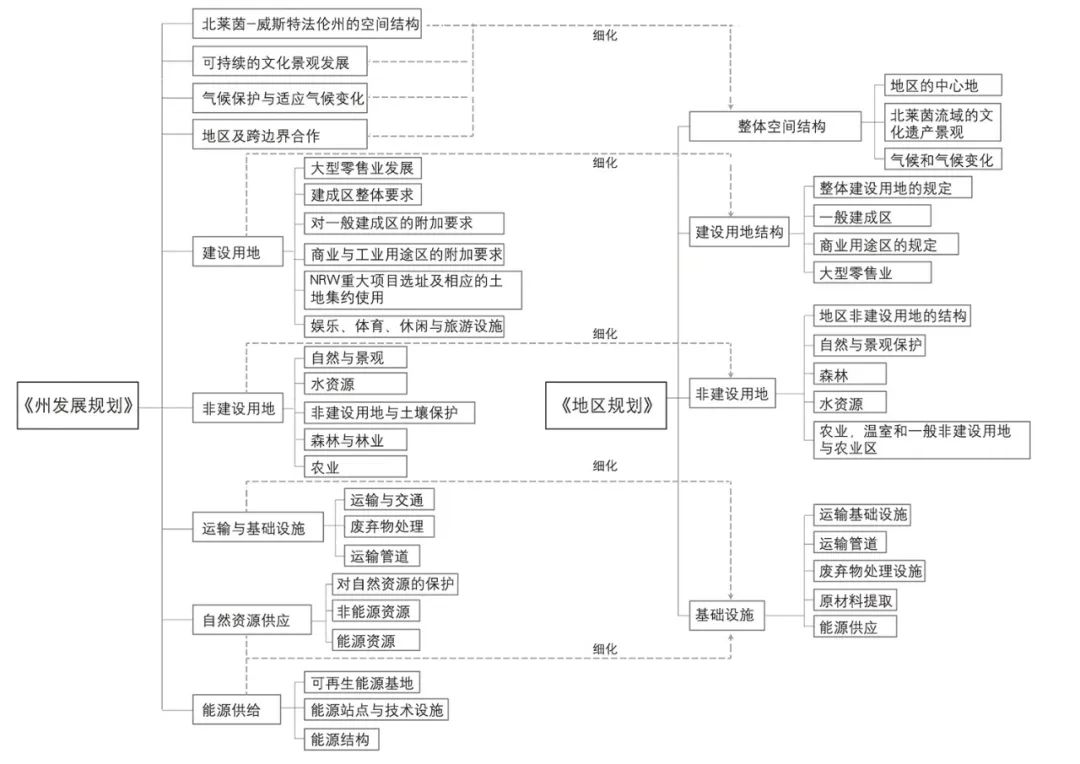

▲ 图1 北莱茵-威斯特法伦《州发展规划》和杜塞尔多夫行政区《地区规划》政策性要素的衔接关系

城市规划领域的政策性要素则主要见于地方层面的非法定文件中,如杜塞尔多夫市《城市发展理念2025+》以“更好的生活、更好的城市、服务所有人”为指导原则,面向经济和就业、住房、流动性、环境和非建设空间、气候、社会基础设施与体育和活动六大领域提出了市镇未来发展的战略方针。

(2)指标要素。

在各级各类规划中,具有法律约束力的指标要素仅见于城市规划领域的建造规划。依据《建设法典》《土地利用条例》《标准建设规章》(MBO)及各州的建设规章等法律法规,建造规划主要制定具体用地在建筑密度、容积率等方面的指标,并作为建设许可发放的法定依据。

在空间秩序规划领域,虽然少数州尝试对建成区与交通用地(siedlungs- und verkehrsfläche)的日均新增总量设定量化指标上限,但在公众参与程序的各方博弈下,特别是在地方主体、工商业机构等的强烈反对中,相应要求通常仅能作为规划文本的解释说明内容而不具有任何约束力,甚至在最终修订阶段被完全删除(如北莱茵-威斯特法伦州的《州发展规划》)。

(3)图斑要素。

从联邦到地方各个层级的规划文本中,各类专项立法划定的保护性边界是横向、纵向传导至地方建造规划的主要图斑。除此以外,联邦和州并不直接介入地方城市规划的图斑划定工作。如联邦2016年的《德国发展的理念与战略》中,每项“理念”的示意图均注明了“不具有规划意图”的字样;州空间秩序规划中的图示虽然采用数据化的地图为图底,但其内容并不涉及精确至地块的详细图斑,而主要对中心地系统、大型基础设施等要素进行结构化安排。

在州下设的地区层面,由于管理尺度的降低,地区空间秩序规划除包含与州层面类似的概念化图示外,通常还具有以1∶50000左右的比例尺绘制的用地图集,所含各类图斑要素与地方层面划定的用途类型和法律依据均存在差异,常以自然要素、道路等为边界,误差控制在100m以内,并对公共机构具有普遍的约束力。

地方层面,法定土地利用规划和建造规划依据《建设法典》等法律法规和实际的产权情况对土地利用的用途及其空间边界进行明确界定;而各类专项规划设定的保护性边界、基础设施布局等内容同样也会体现在上述规划图纸中。与地区层面不同,相应图斑通过建设许可程序对第三方的建设行为产生法律约束力。

(4)基础设施项目。

基础设施项目是德国各级专项机构(如联邦铁路管理局、各州及其授权的地区层面的公共设施机构)和地方主体管理的重要空间要素。

专项领域一方面可通过建设投资直接形成地方层面规划中的图斑落位,另一方面,包括垃圾填埋场、污水处理设施、110kV及以上的高架线等在内的“具有个案的空间重要性与跨地方重要性”的规划和措施还需要依据《空间秩序条例》满足《空间秩序法》的参与性程序要求,进而体现在州和地区的空间秩序规划图示中。

地方层面,如“基础设施保障”是杜塞尔多夫市的城市规划办公室的八大管理责权领域之一,道路工程等项目可由该办公室通过城市建设合同或实施协议的方式与开发商合作开展。通过行使优先购买权、启动规划修订程序等途径,相应的图斑要素可以落位在修订的土地利用规划和建造规划中。

2.3 德国规划体系纵向传导的空间要素内容

从对上述要素的归纳可以看出,一方面,德国规划体系在传导政策、图斑、基础设施要素方面与我国类似,主要依托政策、专项规划和城市规划的法定内容与具体的建设立项实现;另一方面,德国的指标要素传导却往往面临较大困难,相应工作仍由地方政府进行自治管理。

然而,仅从各级规划文本中包含的空间要素的共性对德国规划体系的传导效果进行评价仍缺乏准确性,原因在于,规划成果中的空间要素难以确定其本质是来源于自上而下规划意图的传导,还是仅是将自下而上地方发展意图进行纳入的呈现。因此,有必要从与地方城市规划关系最为密切、又同时作为州派出的行政机构的地区层级入手,对地区空间秩序规划中空间要素的具体内容和传导路径进行进一步分析。

本文以杜塞尔多夫行政区《地区规划》为例,通过文本图件分析以及对该行政区地区发展32号办公室(Dezernat 32 Regionalentwicklung)工作人员的采访来回应上述问题。

2.3.1 建立共识、强调地区性利益的政策性内容

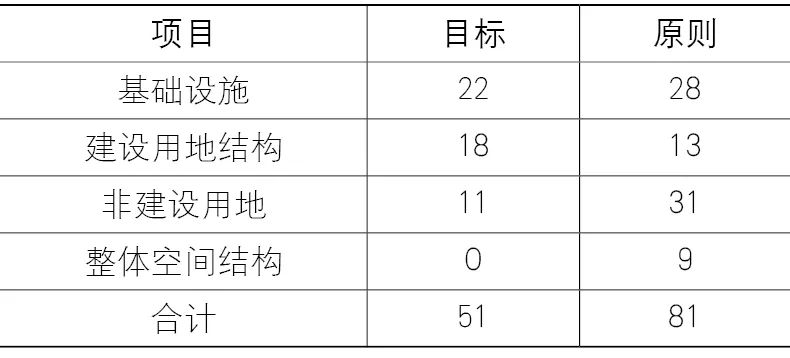

▲ 表2 杜塞尔多夫行政区《地区规划》中目标和原则的数量统计

Tab.2 Number of goals and principles in Regionalplans Düsseldorf

资料来源:笔者依据参考文献[18]统计绘制。

(2)对特定用地范围或规划意图区域内规划和措施的禁止:通常针对自然保护等具有重要的地区价值或空间意义的内容提出,如要求自然保护区(BSN)内空间类规划和措施不可对用地进行损害。此类内容并非由地区空间秩序规划机构制定,而是将专项领域相关法律法规要求纳入并进行多方协商的结果。

(3)对特定用途的用地的落位或选址排除:仅体现在极少数领域,如在指定用途的普遍建成区内对特定游乐园、军用设施、医疗机构、教育机构的选址(ASB-Z);对只能用于度假村开发、周末住宅和露营地的休闲设施的用地的落位(ASB-E);对特定用途的非建设用地中可进行的休闲、文化和景观导向的用途的规定(FR-Z)等。

总体来看,在有关发展和保护的核心领域,地区层面的空间秩序规划仅可对地方和专项机构相关意图进行协调,以促进相应共识性“原则”的达成;而仅在第3类具有地区性公共利益的少数领域,地区层面才能在引导协商合作、建立具有约束力的“目标”政策文本中发挥一定的主导价值。

2.3.2 满足专项和地方诉求、表达地区利益的图斑内容

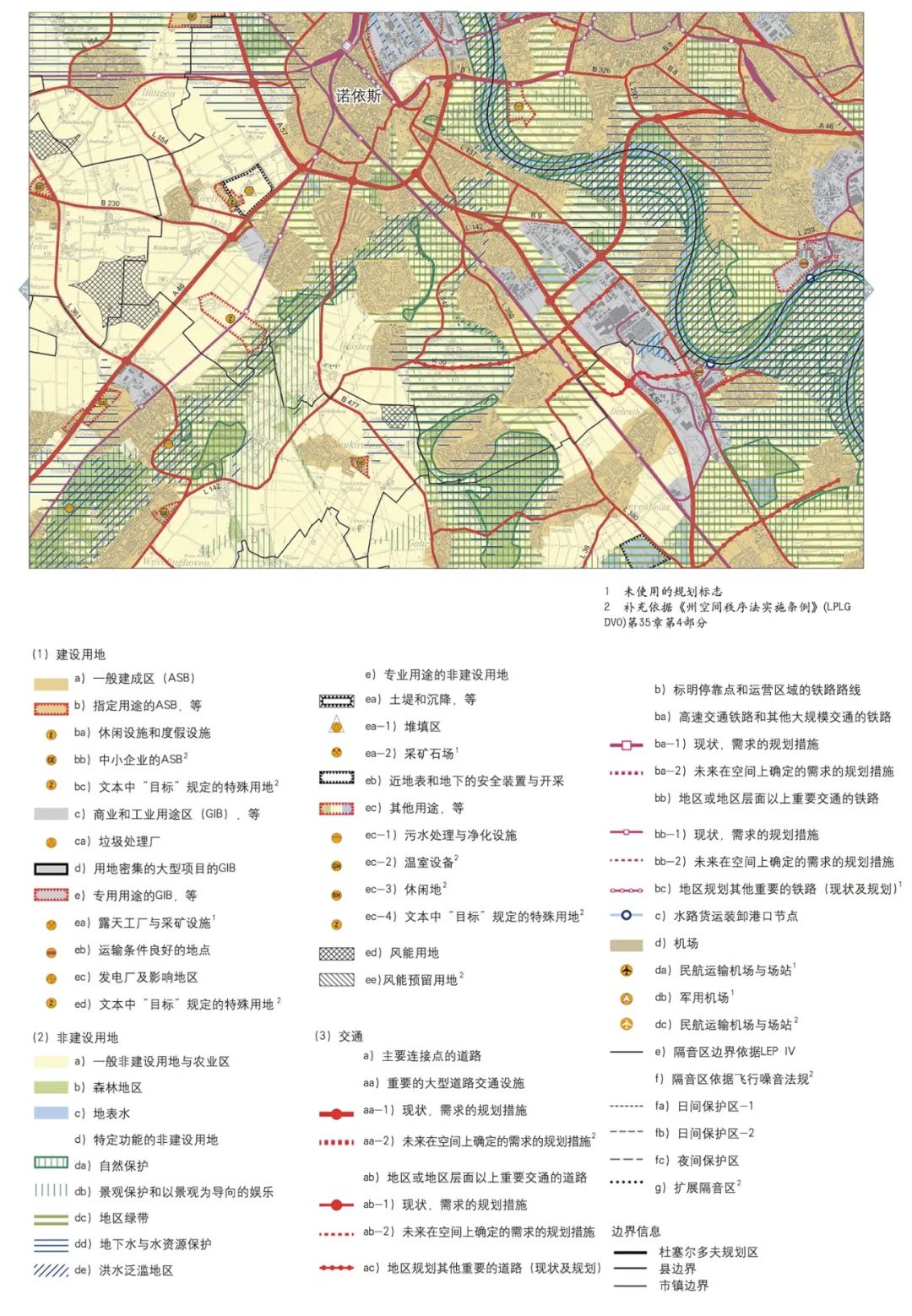

以杜塞尔多夫《地区规划》图集文件中覆盖诺依斯(Neuss)市镇南部的第24号图为例,其图斑要素主要涉及六大类内容:地区层面为未来地方土地利用规划调整预留的普遍建成区用地(ASB);地区层面为未来地方土地利用规划调整预留的工商业用地(GIB);特殊的用地选址;森林、农业、景观保护等用地的影响范围示意;依据联邦法律和州法律划定的自然保护区边界;大型的跨地方基础设施(铁路、道路等)的选线示意(图2)。

▲ 图2 杜塞尔多夫行政区《地区规划》第24号规划图及图例

Fig.2 Planning map No.24 and legend in Regionalplans Düsseldorf

上述6类图斑内容作为政策性要素的落实,同样对应3类传导路径:

(1)对地方规划意图的传导:相关工作人员表示,规划图则中预留的普遍建成区用地和工商业用地的图斑并非由地区空间秩序机构划定,而是基于更加了解地块产权情况的地方主体提议,经规划程序中专项机构等主体的参与而在《地区规划》中协调落位。预留用地的建设开发仍须经过地方《土地利用规划》修订后才进行,而地区机构则可基于前述各方均知晓的划定结果确认《土地利用规划》的修订是否可行(合法性审查)。

(2)对专项规划意图的传导:对专项立法与项目的传导构成了《地区规划》图斑的主要内容,既包括依据专项领域各类法律法规对各类保护性用地边界的划定,又包括已确定或计划进行的大型的跨地方基础设施选址意图。

(3)对空间秩序领域地区利益的表达:如前文所示的,在体现地区性利益的重要空间要素方面,如被地方主体和专项机构排斥(如垃圾填埋、废弃物处理等)或市场利益激烈竞争、对非建设用地使用较大(如休闲娱乐用地、大型零售业等)的项目中,在地区空间秩序机构的协调下,相关的项目选址划定或范围示意形成相应的“目标”内容进行落位。

2.4 技术手段小结:空间要素传导的技术路径

结合上述案例分析,以下对德国规划体系能够实现传导的3类空间要素的内容和路径总结如下:

(1)政策性要素:各级规划均围绕空间结构、自然保护、能源、可持续发展等方面形成政策性要素的基本内容,且随着管理层级逐渐靠近城市规划,相应的文本更加趋向细化的空间安排。通过区分“对公共机构具有法律约束力”的“目标”文本或用于建立普遍共识的“原则”,州和地区政策中部分能够成为共识的内容可以作为“目标”实现横向、纵向的有效传导。

(2)图斑要素:除地方层面对具体地块进行的图斑管理外,地区层面空间秩序规划的图斑传导“自下而上”的地方发展需求与横向、纵向领域专项规划的相关边界;在此基础上,地区层面在引导具有地区性利益的特定要素落位方面还可发挥一定的引导作用,并通过对地方规划的合法性审查发挥监督作用。整体来看,图斑要素同样在传导中具有双向的特征。

(3)基础设施项目:主要包含地方基础设施工程与跨地方的大型建设项目。通过直接建设投资和经由空间秩序程序两种路径,基础设施项目也在双向体系下作为政策性要素和图斑要素体现在法定的空间秩序规划和地方城市规划中。

最终,3类空间要素的依法管理和实施仍有赖于地方层面建设许可制度和专项规划的规划审批程序进行。

从杜塞尔多夫《地区规划》的实际案例可以发现,德国规划体系中的“纵向传导”并非单纯以“自上而下”为唯一路径,而是包含对地方发展诉求与专项领域规定进行回应的“双向反馈”。

但即便如此,从技术层面的要素管理、制度层面的法治建设、理念层面的治理转型入手,德国规划体系的实践经验仍对我国国土空间规划实现统一用途管制、促进依法治国、提升治理能力具有积极的启示作用。

4.1 技术借鉴:区分政策性要素的差异化约束力,促进双向协调下地区性利益的实现

从规划技术角度出发,德国规划体系为传导不同类型空间要素而选取差异化的路径,这对思考我国国土空间规划选择代表“国家意志”的空间要素并有效实现传导具有重要的借鉴作用。

(1)政策性要素方面:考虑到我国各地在地理、经济、文化等方面的差异,在原有规划文本的基础上,未来可在立法阶段通过对差异化约束力的政策内容的界定,一方面建立对行政机构具有法律约束力的文本内容,强化自上而下“国家意图”政策的传导,另一方面对各地因地制宜制定的政策内容进行原则化统一,使得市县及以下层面实际的规划管理在弹性与强制性上留有相互平衡的余地。

(2)指标、图斑、基础设施要素方面:在已有基本农田、建设用地、大型基础设施项目、保护性用地等指标与图斑内容的基础上,以实现生态文明为任务导向,可以进一步区分对地方经济发展和生态保护具有区域性价值的要素内容,如特定公共设施的选址(新能源、污染处理、交通枢纽等)、对非建设用地占用较大的开发项目的落位(度假村开发、产业园区、旅游区等)、历史文化保护区的划定等,由此阐明能够体现“国家意志”的基本空间要素,强化各领域的共识形成。

(3)传导路径方面:为尽可能避免规划编制成果被束之高阁,或可在规划编制过程中考虑采取法定规划与非法定规划相结合的方式,构建多方参与协作的合作平台来纳入不同广度的协商主体。特别是在最直接应对生态资源管理与建设项目开发的市县及以下层面,通过议定对各方均具有约束力的规划内容,使具体的保护和开发工作可获得来自不同领域主体更为全面的信息共享,并构建与社会、市场力量的多方合作,以促进对“自上而下”意图的综合考量。

4.2 制度探讨:立法层面的权利明晰和义务界定是实现纵向传导的根本保障

基于学者有关立法责权划分作为规划实施根本保障的普遍共识,可进一步对纵向传导的制度基础进行讨论。

(1)权利明晰:除了对国土空间规划体系架构与规划主体的界定外,针对不同规划或同一规划中的不同要素,其约束力与约束对象同样需要进行明确;此外,在国土空间规划相关立法出台前,对于立法基本目标和原则的界定也将是各领域主体应参与讨论并达成共识的重要内容。

(2)义务界定:在国民经济和社会发展规划与五级三类的国土空间规划外,考虑到目前仍广泛存在有关生态环境保护、防灾减灾应对、园区保护区建设管理等众多领域的规划工具,未来还需在立法阶段明确规定国土空间规划程序中各类规划主体的公众参与和协商义务,并明晰各类规划相互衔接的法律关系,以确保多种规划在实施层面的相互衔接,建立各领域有关保护和发展内容的统一共识。

4.3 理念思考:应对自下而上发展诉求的规划干预手段

在当今环境问题突出与全球化竞争加剧的前提下,我国与德国均面临提高资源利用效率、平衡经济利益与生态保护的相似问题。面向生态文明目标,我国国土空间规划体系的构建也为未来规划角色的转型发展提出了新的要求。

在治理能力现代化的背景下,伴随着规划领域公众参与等工作的不断深入,作为行政干预市场发展手段的工具,规划也在避免过度严格僵化与松散失效方面进行着积极有效的角色探索。特别是考虑到我国广大地区在经济社会发展和资源禀赋方面的巨大差异,未来各地的合作发展仍是支撑我国经济运行平稳推进的重要内容。因此,在国土空间规划改革基本架构完成的基础上,在强调体现“国家意志”的“自上而下”保护管理的同时,对自下而上发展诉求的回应也是国土空间规划未来发展面对的重要议题。伴随着不断发展的时代需求变化,对“自上而下”和“自下而上”传导路径的平衡仍是国土空间规划角色转型变革需要应对的长期任务。

(1)在落实生态文明的核心任务下,为实现自上而下的有效传导,国土空间规划的要素选择应在体现“国家意志”的基础上,关注对地方发展具有重要竞争价值、或对区域性保护和发展具有重要意义的基础设施等方面的内容。相应原则的确立需要以核心立法的明确规定为基本前提,通过对具有约束力的指标与图斑、基于协商的约束性政策等内容的明确,国土空间规划可在强调资源保护与高效利用的同时,进一步完成提高地方竞争力、应对国内外挑战的任务。

(2)考虑到“城镇村”空间在实现生态文明中的关键作用,未来在立法阶段应注重为市县及以下层面国土空间规划选定适用于自身发展的空间要素预留一定空间。通过明确相关指标选取和规划编制的基本原则,地方层面的国土空间规划可进一步发挥自身优势,形成与社会、市场力量的多方合作和优势互补。在依法确定各级各类规划主体的权利义务与规划间法定关系的基础上,通过促进国土空间规划协商参与程序的依法实施,未来可进一步发挥下级规划在用地发展综合安排中的重要职能,并完善上级规划对协商成果的合法性审查能力,构建双向协调的平台以实现保护与发展的平衡。

(3)在规划技术创新与制度体系建设之外,以促进治理能力现代化和依法治国为目标,国土空间规划的“治理”角色转型发展将是一项长期的、持续演化的动态过程。为应对我国市场经济发展不断涌现出的新需求,在当前城市化品质提升的重要阶段,对规划工具在引导自下而上市场发展中的角色的再认识,对于促进国土空间规划形成区域均衡发展、实现生态文明目标具有重要的理念导向作用。

[1] 谭纵波,龚子路.任务导向的国土空间规划思考——关于实现生态文明的理论与路径辨析[J].城市规划,2019,43(9):61-68.

[2] 林坚,武婷,张叶笑,等.统一国土空间用途管制制度的思考[J].自然资源学报,2019,34(10):2200-2208.

[3] 梁思思.德国空间规划实施过程中的协作类型[M]//城市与区域规划研究.北京: 商务印书馆,2019,11(1):183-189.

[4] 吴唯佳,郭磊贤,唐婧娴.德国国家规划体系[M]//城市与区域规划研究.北京: 商务印书馆,2019,11(1):138-155.

[5] 周宜笑.德国规划法体系与《空间秩序法》简介[J/OL].国际城市规划,2020-01-13[2020-03-21].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.5583.TU.20200113.1008.003.html.

[6] 周政旭,孙诗萌.德国联邦和州空间规划主要内容[M]//城市与区域规划研究.北京: 商务印书馆,2019,11(1):168-174.

[7] 林芳菲. 德国空间规划的传导机制研究——以下萨克森州为例[C]//郑州:2019城市发展与规划大会,2019:1334-1339.

[8] 郭璐,顾朝林.德国的地区规划及其编制[M]//城市与区域规划研究.北京: 商务印书馆,2019,11(1):175-182.

[19] 童建挺.德国联邦制的演变[M].北京:中央编译出版社,2010:145-160.

[20] 朱民. 社会市场经济 兼容个人、市场、社会和国家[M].北京:中信出版集团股份有限公司,2019:172.

ZHU Min. The Social Market Economy Compatibility Among Individual,Market,Society and State[M].Beijing: CITIC Press Group,2019:172.

封面图片源自Pexels 拍摄者 Markus Spiske

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】德国规划体系空间要素纵向传导的路径研究——基于国土空间规划的视角

规划问道

规划问道