写在前面:

突发公共卫生事件往往对常规的城市交通管理策略造成冲击。基于突发公共卫生事件的动态响应与防控要求,城市公共交通的角色定位既是疫情防控“主战场”,也是经济恢复“保障线”。通过探讨将韧性城市治理思路引入公共交通运行组织管理的可能性,从应对目标、应对思路、应对主体和应对手段等方面提出城市交通治理的变革方向。在此基础上,提出突发公共卫生事件响应要求下城市公共交通韧性治理的明确响应策略、匹配核心能力和对应工具组合的三步骤治理思路。

徐珺

上海发展战略研究所

副所长

研究背景

伴随中国新型冠状病毒肺炎(以下简称“新冠肺炎”)疫情防控向好态势进一步巩固,防控工作任务正在转向疫情防控与恢复经济社会运行两手抓,防控要求也从静态隔离转向动态防控。在这种形势下,上海市作为承载经济、金融、航运、贸易、科创等复合功能的超大型城市,正面临着防御与恢复的双重任务与考验。

可以预见,伴随经济活动的活跃度逐步提升,素有城市血脉之称的交通系统将迎来真正意义上的持续考验。其中,公共交通的角色可能面临大幅转型,走出严格防控模式下的低活跃度状态,承担疫情防控“主战场”和经济恢复“保障线”的双重角色。然而,这双重角色却分别对应着停滞与活跃、隔离与联通等截然相反的组织管理要求,如何有效协同这看似相左的管理策略,成为城市公共交通面临的两难选择。

新冠肺炎疫情的发生,使城市尤其是大都市又一次被置于“愈多元愈复杂,愈复杂愈脆弱”的高风险境地。“既要繁荣,又要安全”的双重要求已愈发成为城市共同的发展基线与严峻挑战。在巨量的不确定性面前,传统防灾思维下试图通过深化预案和加大冗余来建造风险“拦水坝”的做法已越来越难以有效应对。由此,韧性城市治理理念与相关实践正逐步尝试弥补都市巨系统的脆弱性,进而提升城市应对外部冲击,加快适应性调整的能力。受此启发,以韧性城市治理思路指导疫情动态防控形势下的公共交通组织管理,不失为破解当下和后续一段时期城市公共交通运行两难境地的有益尝试。

疫情期间公共交通的双重角色

公共交通的出行特点,决定了其将在经济社会秩序恢复过程中担当疫情防控“主战场”角色。如果以一日出行链来还原城市中普通人的主要活动,可以发现,在家庭、办公或社交场所以及交通工具三类空间中,公共交通载运工具的传播风险相对较高。

依据传染病动力学模型

式中:R0为基本再生数,即疾病暴发初期一个患病者在平均患病期内感染的人数;n为任意一个感染者在单位时间内与易感者之间接触的次数/次;β0为易感者与感染者接触后被感染的概率,即有效接触率/%;1/γ为单位时间内的痊愈率,即平均患病期/d;S0 为初始的易感者仓室的人数/人。当处于公共出行空间中,即公共交通工具内时,由于人员相对密集且流动性高,n和β0都相对高于另外两类空间。此外,鉴于新冠肺炎感染潜伏期长和轻症患者多的特点,一些已感染但不自知的患者会保持正常出行,从而使n 和β0再次增加。因此,相对于隔离状态的家庭和已限制聚集活动的办公场所,公共交通空间的传染可能性相对较高。

一旦发生病毒感染事件,在流行病学调查过程中,相对于已实行封闭式或准封闭式管理的社区和实施出入登记制度的办公空间,公共交通工具涉及的出行轨迹、接触人群在追踪难度上都较高。并且,不同于固定场所的点状管理,公共交通的线网状特征将使得确诊病例活动影响呈现网络化扩散,很难仅通过某几个场站的管控有效遏制传播。

伴随复工复产脚步的逐步加快,公共交通使用量将不可避免地加速攀升,承担起经济恢复“保障线”角色。上海市作为国家公交都市建设示范城市,2018 年公共交通日均客运量1782.2 万人次。其中,轨道交通(含磁浮)、公共汽(电)车和出租汽车在公共交通中的分担率分别达到57.0%,32.3%和9.8%。

而与此同时,快速路高峰拥堵指数仍有所上升,中心城区快速路高峰运行已接近饱和,射线道路压力明显增加。一旦疫情防控形势从静态隔离转向动态防控,公共交通在城市通勤和商务活动中的骨干作用将很难有合适的替代方式。可以预期,伴随经济社会运行秩序的不断恢复以及道路系统拥堵指数的加速上升,采用公共交通出行的通勤客流还将持续回升。因此,满足通勤等刚性需求,提供安全、可靠的城市公共交通服务,是支撑经济社会活动加速恢复的重要保障,更是增强公众对城市治理信心的重要依托。

韧性城市治理背景下的公共交通管理内涵

随着全球化与城镇化的不断深入,城市人口规模和流动性日益加大,各类危机带来的后果越发严重和不可预料。为了应对城市灾害风险挑战, 联合国于2010 年启动了“韧性城市运动”,并在2016 年10 月联合国人居Ⅲ大会上进一步将“韧性城市”作为《新城市议程》的创新内容。

国际上一些城市也启动了相关韧性战略实践,如洛克菲勒基金会的“百座韧性城市计划”、美国纽约“更强大和更有韧性的城市计划”、英国伦敦“增强城市韧性战略计划”等。相关机构和学者针对城市韧性做了大量研究,形成了“能力恢复说”“扰动说”“系统说”“提升能力说” 等日益丰富的概念界定与内涵剖析。如美国洛克菲勒基金会认为,城市韧性是指一个城市的个人、社区、机构、企业和系统在经历各种慢性和急性压力冲击下,仍能存在、适应和成长的能力。

基于复杂适应理论,韧性城市指那些能够吸收未来的不确定因素对其社会、经济、技术系统和基础设施的冲击和压力,并维持自身基本的功能、结构、系统和特征的城市。尽管各领域对韧性城市的解读各有特点,但依然存在一般性的规律可以探究。投射到城市公共交通领域,在应对外部冲击的方式上,与传统运行模式相比较,韧性治理的内涵更加突出四项转变。

1)在应对冲击的目标上,从着力复原旧稳态,逐步转向形成新稳态。

韧性治理理念下,城市公共交通系统在面对外部冲击的不同阶段,存在不同的稳定状态。在冲击发生之前,系统运行处于一种初始稳定状态。如果冲击在承受范围内,系统倾向于容纳这一冲击并通过采取辅助措施尽可能维持相对稳定状态,待冲击过后尽快恢复原稳定状态。但如果冲击超出承受范围,维持原稳态代价过大,则系统会倾向于通过自我调整和改进以迈向新稳态。并且,如果适应性调整后的系统在应对冲击能力和优化运行效率方面都有所提高,系统则会放弃原稳态而确定性进入新稳态。对于扩散能力较高的传染性疾病冲击,应对冲击的目标设定应更为灵活,综合考虑复原旧稳态的实质效果和投入产出,应将新稳态目标纳入目标选择框架中。

2) 在应对冲击的思路上,从防御性应对,逐步转向防御与适应性调整相结合。

韧性治理理念下,应对突发灾害或外部冲击,加强防御并不是唯一的选择,一方面提升防御力并不能确保一定将高风险事件拒之门外,另一方面完全的防御性应对可能造成长期的降低服务水平甚至停止服务,不利于恢复经济活动。因此,系统在应对冲击思路上还应多考虑面临不同阶段干扰的适应性调整,主要体现在对冲击的吸收和自身的主动转型上。在干扰较小时,通过吸收力的发挥确保系统自主维持平衡状态,尽可能保留基本功能;而扰动较大时,则重点针对系统暴露的脆弱点进行运行组织模式修正与创新,并使系统达到新的平衡态。

3) 在应对冲击的主体上,从自上而下的单一系统调度,逐步转向适度发挥自组织效能。

韧性城市强调城市作为有机体的自我组织与协调能力,城市内部不同大小单元都在应对灾害的过程中发挥自救或互救的能力。这也是纽约在其韧性城市计划中特别强调发挥社区建设能力,深化居民、非营利组织和企业参与应急计划,探索把社会凝聚力作为增强城市韧性的策略。相应地,在应对外部冲击中,公共交通系统也应思考如何创造多种途径和机会让各种可能的社会力量参与其中,通过适度拓展运营主体、积极探索动态定制、改革行业管理模式等举措破解难题并实现治理效益最大化。

4) 在应对冲击的手段上,从主要依托安全冗余,逐步转向冗余与多样性替代相结合。

韧性治理理念强调在基础设施中必须预留冗余量,但这并不意味着支持安全冗余的过度放大。在城市公共交通系统如轨道交通、公共汽(电)车等方式中预留可并行、可自我修补的安全冗余是应对外部冲击的必要手段。同时,需综合考虑跨方式的整体资源配置和替代方案,才能使各类功能系统协同抵御多种风险,以保障市民受外界扰动时的基础出行需求。

突发公共卫生事件下公共交通韧性治理思路

2020 年1 月以来,伴随着新冠肺炎疫情防控形势的不断发展,许多城市的公共交通系统不断调整完善防控措施、推出创新举措,在提升疫情防控的精准性、有效性方面取得了卓有成效的进步。上海市地铁站实现全网测温,加大车辆消毒频率,动态发布客流情况并调整满载率要求,及时引导客流错峰乘坐。深圳市地铁全线网全面启用实名制乘车,对全体乘客的出行信息跟踪到车厢号,实现对与疑似病患密切接触者的高效追踪。济南市创新定制公交新模式,开通215条复工专线,通过线上预订开线运营。

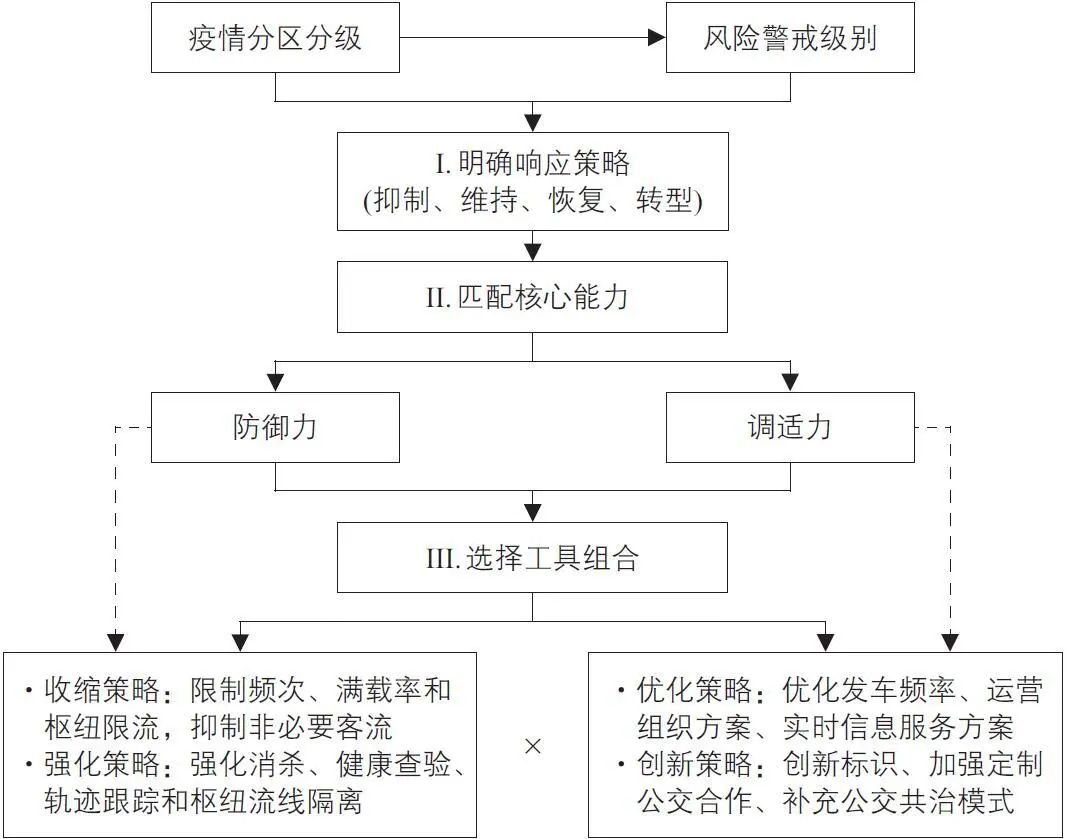

这些防控“严字当头”与保障“精细有序”相结合的举措,已逐步显现出韧性公共交通的治理特色。受此启发,结合一些城市的做法经验,梳理疫情动态防控需求下城市公共交通韧性治理的响应路径(见图1)。

图1 城市公共交通韧性治理思路

1)依据疫情风险等级的动态变化,精准识别传播风险与制定响应策略。

基于病毒传播风险警戒级别和传染病防控的过程性规律,城市公共交通系统需要在不同的疫情风险等级下,识别传播风险与制定响应策略。结合韧性城市理论,当疫情处于高风险阶段,防控重点实施“内防扩散、外防输出、严格管控”策略,公共交通系统启动抑制策略,迅速进入客流抑制状态,必要时依法按程序审批实行区域交通管制乃至停运,同时配合严格健康检查和消毒升级,消灭或减少风险事件发生的可能性。

疫情进入中风险阶段时,防控重点实施“外防输入、内防扩散”策略,公共交通系统则主要对应维持策略,要迅速调整形成匹配防控需求的系统服务方案,以确保乘客之间1 m的安全防护距离为要求:通过缩短发车间隔、强化重点断面客流监测等手段有效降低核定满载率,同时在重要枢纽节点通过强化轨迹跟踪、通道隔离和闭环转送等方式有效防范感染者的输入,减少易感人群的接触。

疫情进入低风险状态时,防控重点实施“外防输入”策略,公共交通系统主要对应恢复策略,要帮助系统逐步恢复至基本服务要求,并通过创新预约方式、强化信息发布等重点防范流动性和积聚性风险。在疫情结束后,主要对应转型策略,通过回顾总结,识别和修正系统脆弱点并进行常态服务方案的改进。

2)依托疫情发展不同阶段和应对策略,明确公共交通系统需匹配的核心能力。

与传统的防控策略有所不同,韧性治理理念下的应对策略更强调应对状态的灵活性、应对工具的多样性和应对参与方的自组织性,以促使系统自身能最大程度吸收外部干扰因素而维持运作需求,并针对自身在事件中暴露出的脆弱性实现改进。如果说传统的防控核心能力更突出被动防御思路下对外部冲击的防御力,即最大限度防范风险发生的可能;韧性治理则更突出偏向主动优化思路下对外部冲击的调适力,即在有效防范风险的前提下,尽可能维持基本服务能力并在短时间内达到新的平衡状态。针对疫情分区分级的变化,两类能力需灵活组合。

3)在明确所处阶段的核心能力后,公共交通系统需要适时选择响应工具的组合。

通过防御力与调适力所对应的政策与管理工具的应用,最大程度化解外部冲击的干扰,最终实现从旧稳态向新稳态的动态演进。原则上在风险较高时,需要更重视刚性防御力的调动,而风险等级调低时,则逐步加大柔性调适力的运用。

在具体的响应工具上,防御力主要表现为收缩策略和强化策略。收缩策略主要是配合高风险地区整体防御策略,通过适当降低发车频次、限制满载率和关键枢纽节点客流量以抑制非必要客流;强化策略主要通过强化消毒程序、健康查验和关键枢纽通道隔离,有效阻隔外部输入并减少病毒接触传染概率。此外,在病毒大爆发阶段需要适时依法停止服务以有效切断传播路径。

调适力主要表现为优化策略与创新策略。优化策略通过优化发车频率(如小编组高频次)、运营组织(如多交路运营组织、轨道交通高密度区间的公共汽车替代方案等)、信息服务(如推送实时满载率预警、高峰预约乘车等), 降低客流密度与换乘次数;创新策略则通过创新标识(如建立实名制跟踪与车厢编码关联标识等)、加强定制公交合作(如加快预约公交准入,加强与客车租赁企业的信息与运力合作)、补充公交共治模式(如为共享单车、网约车平台提供消毒程序与卫生援助保障等),为防疫和恢复阶段的正常出行需求提供多样化选择。同时,上述策略也可为疫后经济社会正常运转时期提升运行效率、破解拥堵难题提供公共交通系统的改进思路。

结语

应对新冠肺炎疫情,需要城市系统的各个部门与环节的协调行动与紧密配合。本文基于城市公共交通系统作为疫情防控“主战场”和经济恢复“保障线”的特殊定位,借鉴韧性城市应对城市危机的新思路与理念,总结了公共交通系统在疫情防控形势下如何追求韧性治理的方法举措。伴随此次疫情防控态势的不断发展以及未来城市面临的各类风险挑战,还需在后续研究中继续把握过程规律、细化风险类别、拓展系统外延、丰富专业手段,使应对计划更为切实可行,最终使城市公共交通系统能主动调整结构应对复杂风险,成为具备韧性发展能力的城市安全线与活力线。

本刊网络首发文章,未经许可,不得转载

DOI:10.13813/j.cn11-5141/u.2020.0044

点击“阅读原文”查看

“聚焦疫情”栏目更多内容

2020120期

编辑 | 张斯阳

审校 | 张宇

排版 | 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):突发公共卫生事件下城市公共交通韧性治理

规划问道

规划问道