“文章来源:城市规划学刊(微信号:upforum),如需转载请联系原文平台”。

城市新区开发模式是我国过去40年城市快速发展的重要经验。城市新区不仅包括各级各类开发区,也包括城市周边规划建设的新城。作为国家和地方层面应对城市人口增长和社会经济发展的重要空间策略,城市新区成为支撑经济快速发展和城镇化建设的重要载体。然而,众多新区在发展过程中出现土地利用粗放,配套服务不完善、产城关系失调、生态环境污染等问题(王振坡,游斌,王丽艳,2014;薄文广,殷广卫,2017)。在资源和环境约束愈发突出,社会经济发展由高速度转向高质量的背景下,绿色发展成为我国城市新区转型的必选之路。新区的绿色发展需要突破传统发展模式的困境,探索新区建设与生态环境、经济社会协同发展的新模式(王玲玲,张艳国,2012;车磊,白永平,周亮,等,2018)。

从空间绿色发展视角认识城市新区模式的经验和规律,是当前规划研究的重要课题。本文选取我国78个新区案例,建立城市新区空间质量评价体系,对新区绿色发展绩效进行检验,从系统要素、时间阶段和空间条件三个方面,对新区空间绿色发展的经验和规律进行总结,探讨新区规划技术方法的优化。

我国的新区发展大致经历了4个发展时期,1980年代主要在沿海试点设立经济技术开发区,1990年代形成了第一轮以经济功能区为主导的开发区建设热潮,2000年代进入新城新区大规模发展阶段,2010年代以来以国家级新区为代表,赋予国家战略导向和新区转型发展的内涵。

城市新区的概念主要有两个起源。一是英国学者霍华德在1898年提出的田园城市,作为城市空间增长模式,演化为对现代城市发展产生重要影响的有机疏散和新城规划理论等。二是1950—1960年代以后,城市新区成为经济增长空间,以出口加工区为代表,设立政策区的形式成为各国应对经济全球化的重要手段。中国的城市新区混合了两种类型,包括综合性的新城新区,也包括以产业功能为主导设立的各类开发区。

从趋势来看,城市新区作为政策区,改革创新意义仍然存在。但作为空间载体,城市新区需要转向高质量发展,由功能型向综合型城区转型,实现绿色发展。

绿色发展一般被认为是以生态环境保护为重要支柱,实现经济社会的长足发展(顾朝林,2015)。大量研究从不同视角解释绿色发展的内涵。优良的生态、紧凑的布局、高效的用地、便捷的交通系统和完善的设施是新城镇空间实现绿色发展的重要手段(Beatley T, 2000,Wheeler S M,2013)。优质的生态环境有助于实现固碳、净化空气和美化环境等;紧凑的空间布局有利于集约利用资源,减少出行及生态破坏(李琳,2008;颜文涛,王正,韩贵锋,等,2011;方创琳,祁巍锋,2007;王振坡,游斌,王丽艳,2014);土地高效混合利用则可促进经济良好运行、减少出行行为和提高生活便利度等(Chang H S,Chiu S L,2013);优化交通系统可鼓励绿色出行,减少碳排放等(陈琳,石崧,王玲慧,2011;顾震弘,孙锲,罗纳德·维纳斯坦,2014;张源,张建荣,2015);完善的基础设施有助于减少新区对母城的依赖,发展完备的功能和创造高质量的人居环境(刘志林,秦波,2013)。

空间系统中生态、用地和交通等要素的发展质量是新区绿色发展的重点,众多机构和学者从绿色发展或相关理念出发量化新区发展水平,形成各有侧重的评价方法。联合国、世界银行等国际机构及一些国家建立了城市可持续发展评价体系。国内也提出了宜居城市、生态城区等相关评价标准。一些学者在相关研究中提出了评价方法(谢鹏飞,周兰兰,刘琰,等,2010;李海龙,于立,2011),这些评价体系一般较为综合,主要采用公开的统计数据(张旺,周跃云,谢世雄,2013;文雯,王奇,2017;于忠华, 孙瑞玲, 李宗尧,2018)。在新区研究方面,国内部分城市结合生态新区建设,建立了评价指标体系,如天津中新生态城和唐山湾生态城。在案例应用上,相关研究一般将评价体系应用于一个或几个案例(顾震弘,孙锲,罗纳德·维纳斯坦,2014;黄羿,杨蕾,王小兴,等,2012)。

本文的研究视角有所不同,主要目的是建立新区空间绿色发展评价方法的建立,运用多元数据和多案例比较,拓展时空分析视角,探索城市新区规划建设的经验和规律。

我国多数城市新区是城市达到一定规模后培育形成的,行政等级越高的城市,其新区的地位往往越显著。因此,本研究考虑城市等级和城市规模两方面,在全国范围内选取直辖市、副省级城市、省会城市,或满足特大城市规模的城市,共选定40个城市,再从这些城市中选取规划面积在10km²以上,具有明确规划引导和明确功能定位的78个新区作为研究案例。

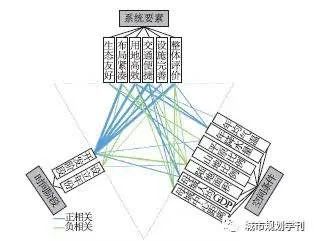

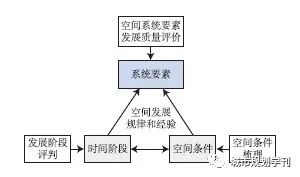

本文主要从系统要素、空间条件、时间阶段三个维度切入建立评价分析方法。通过分维度研究和多维度交叉,总结城市新区绿色发展的经验和规律(图1)。

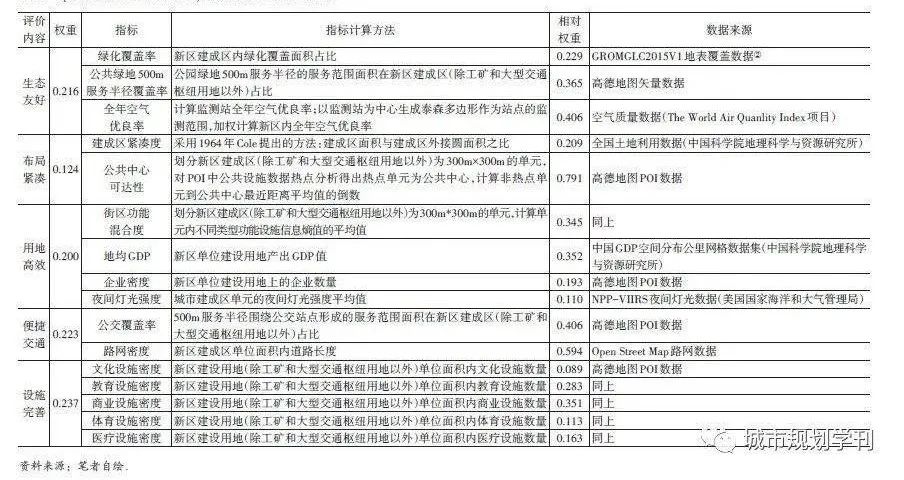

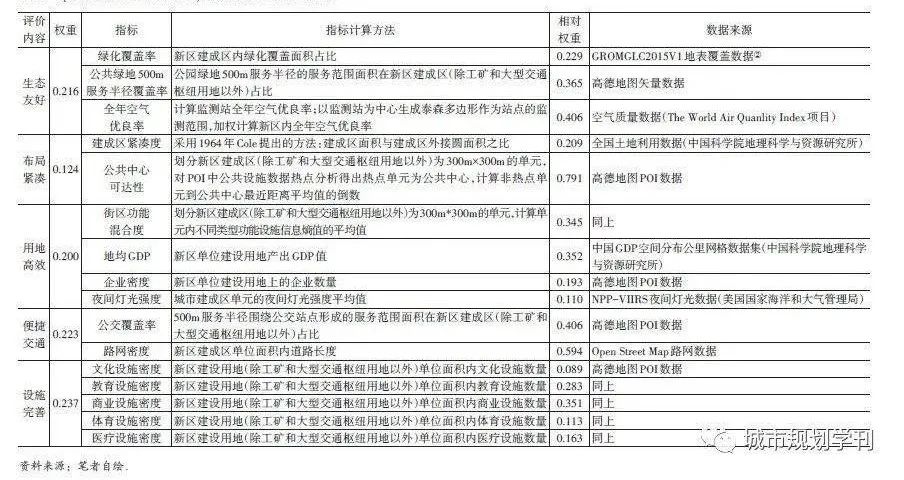

其中,本研究构建的空间系统要素评价体系包括“生态友好”“布局紧凑”“用地高效”“交通便捷”“设施完善”五个方面,参考国内外相关研究成果,选取出16项适宜城市新区并运用空间分析方法的指标,并邀请专家比较指标的重要性,通过层次分析法确定指标权重(表1)。

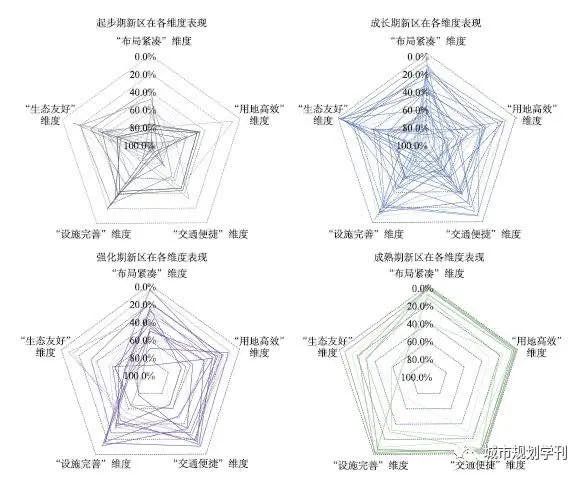

时间阶段评判方面,按照新区成长的生命周期把新区案例分为起步期、成长期、强化期、成熟期四个阶段。主要以新区历年不透水地表占新区可建设空间的比例,反映新区的开发建设程度。

空间条件梳理方面,则主要从自然约束、区域条件、母城关系三个方面进行量化分析。

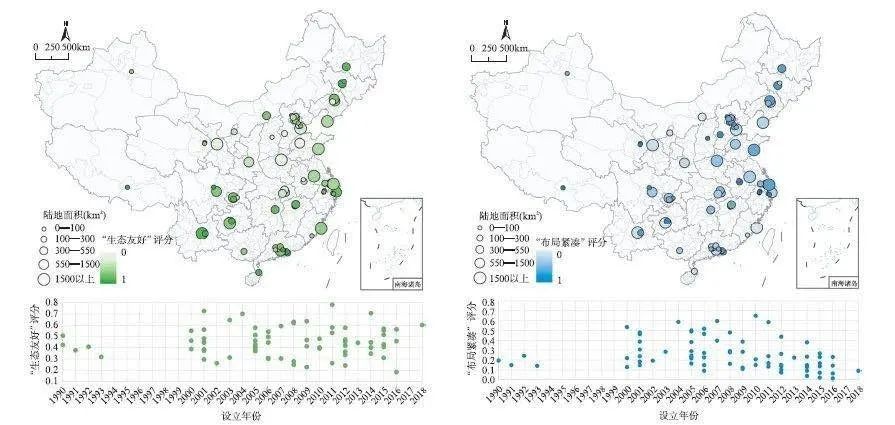

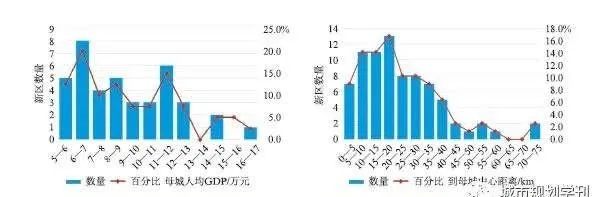

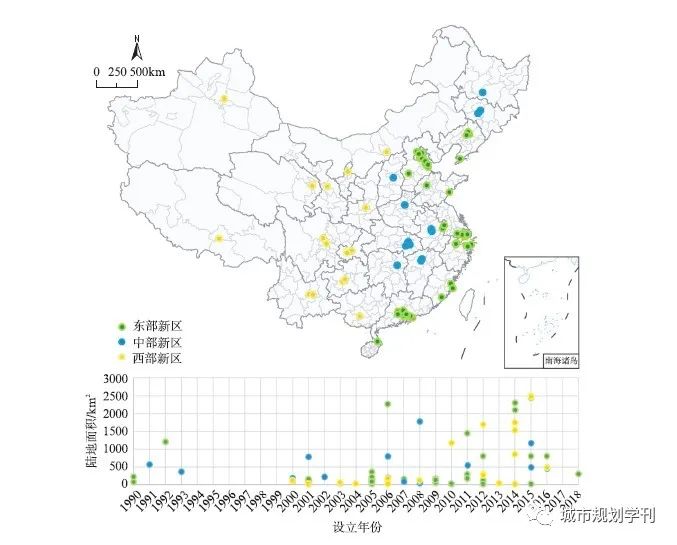

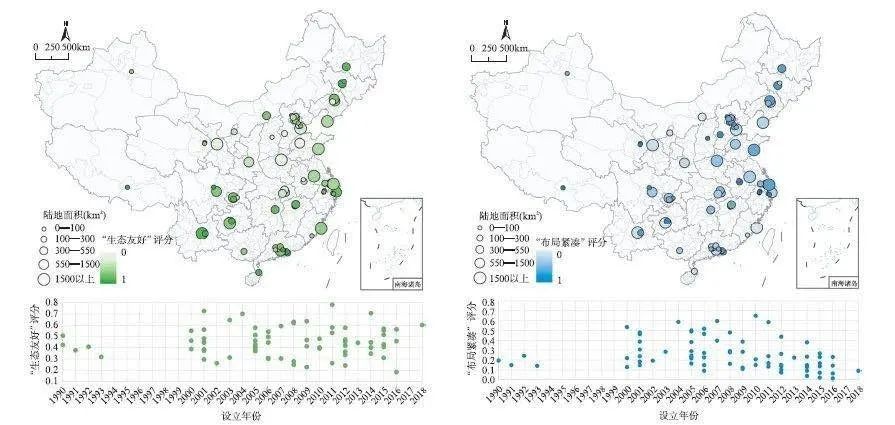

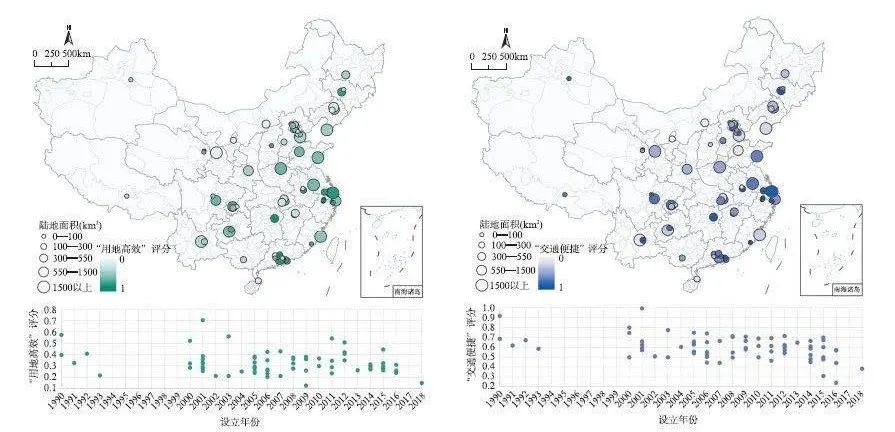

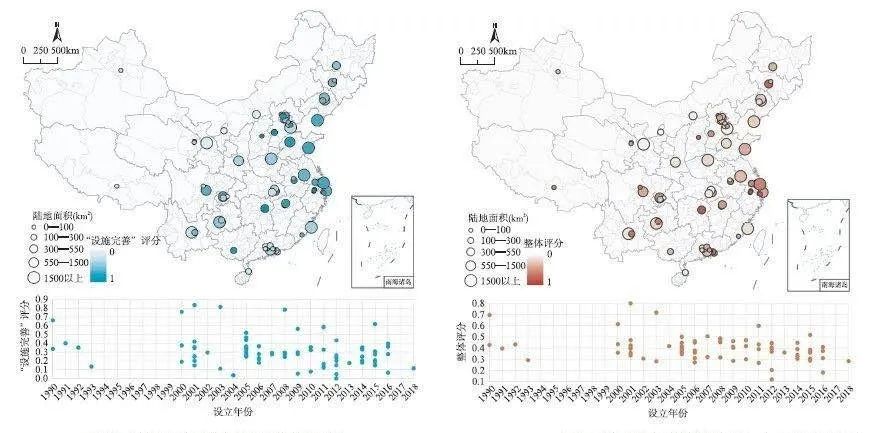

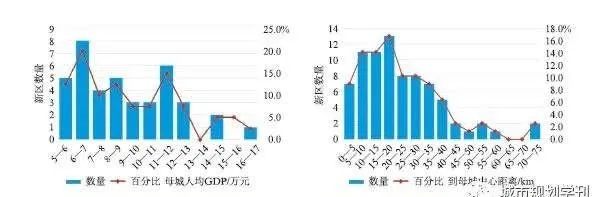

本文选取的78个新区案例在区域分布、设立时间和空间规模上体现了我国新区发展的基本特征(图2)。空间分布上反映了区域发展格局差异,东部、中部和西部地区的新区案例分别占全部案例的56.4%、23.1%、20.5%。设立时间分布上跨越1990年到2018年,从早期以东部沿海为主,逐步推进到中西部。1990年代、2000年代及2010年以来的新区案例数量分别占6.4%、52.6%、41%。新区规划的范围差异性较大,分布在10km²到2600km²间,其中300km2以下的新区案例占比超60%。规划规模有随时间推移而增大的趋势,2005年前设立的新区案例平均规划范围为227.3km²,2005年后设立的新区空间规模差异化增大,出现规划范围1500km²以上的新区,2005至2015年间设立的新区平均规划范围增长至503.7km²,2015年及之后设立的新区则平均范围达到916.7km²。新区案例的实际开发建设规模也差异明显,至2015年78个新区平均建设规模为140.0km²,建设规模最大的新区超过800km²,最小的为不足10km²。

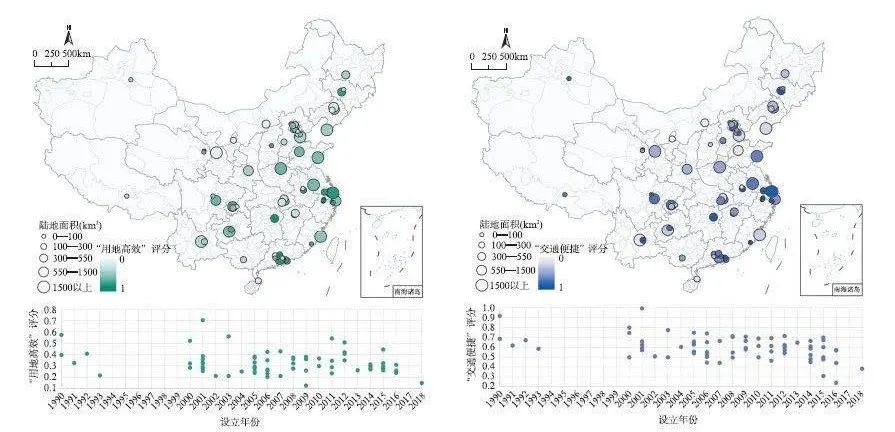

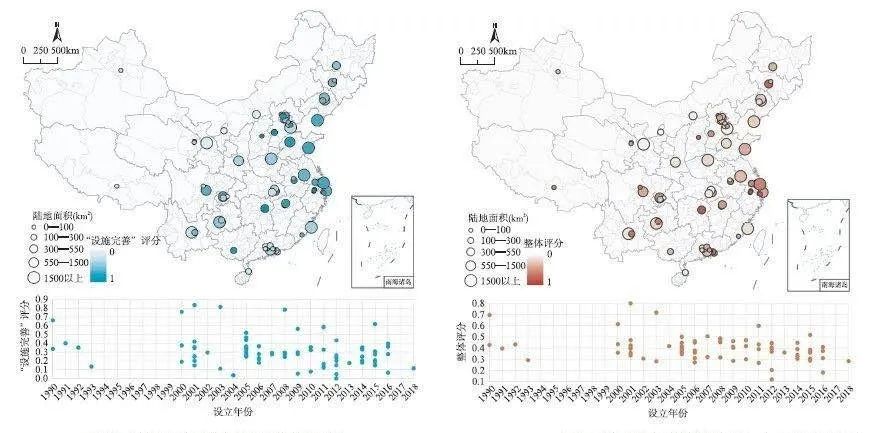

通过16项指标对78个城市新区要素系统的评价,发现如下特征:①新区总体绩效在区域格局分异明显,南方优于北方,沿海优于内陆,时间上早期设立新区表现更突出;②新区在“布局紧凑”和“设施完善”维度的表现与新区设立时间较为相关;③新区在“用地高效”维度的表现与开发规模和区域经济发展水平较为相关,长三角、珠三角地区的新区用地较为高效;④“交通便捷”维度方面,三大城市群地区的新区优势较为明显;⑤“生态友好”维度上,华北及西北地区的新区明显存在劣势(图3—图8)。

按整体评价分值排名把新区案例分为5个等级,可以发现各等级新区在要素系统发育程度和均衡性上存在明显差异。总体上看,各要素均衡发育程度影响了总体绩效,“设施完善”“布局紧凑”的矛盾在各等级的新区中均存在。

前20%的新区主要为均衡发展型,个别新区在“设施完善”和“布局紧凑”维度上存在短板;排名20%—40%的新区在各要素发展的均衡性开始出现分化;排名40%—60%的新区各要素发育程度不充分,并明显出现短板;排名60%—80% 的新区各要素表现欠佳;排名后20%的新区用地效率低,各要素均存在明显劣势(图9)。

经过新区开发阶段评判,78个新区案例中,处在成长期的新区数量最多,占新区案例的42.3%,其次为起步期和强化期的新区, 分别占新区案例的25.7%和20.5%,而处在成熟期的最少,占11.5%。其中,处在强化期的新区多为2000年至2005年间设立,成长期的新区多为2000年至2010年间设立,起步期的新区则多为2010年后设立。成熟期的新区则多为1990至2005年间设立,这些新区中较多在1990年前已有基础,经过20年以上的发展才逐步成熟。需要特别指出的是,2000年至2010年是城市新区大规模设立时期,有许多新区虽然经过10—20年的发展,但仍处在起步期阶段,这其中既有开发规模过大,也有发展动力不足的原因。

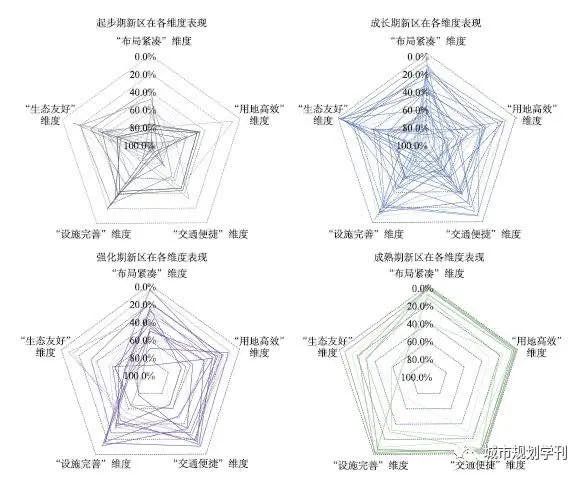

新区案例在起步期、成长期、强化期和成熟期呈现不同的发展状态(图10)。起步期是大量投入基础建设阶段,用地利用效率低,处在低速扩张的阶段,整体空间质量较差,但往往在生态方面具有优势;成长期是新区快速壮大阶段,建设用地持续扩张,功能不断发育,新区空间质量的差异大,成长路径的差异明显;强化期是城市新区调整完善阶段,空间利用效率达到较高水平,增速有所减缓,新区具有明显的发展优势,但也面临前期快速发展留下的问题;成熟期则是新区经过长时间持续增长后进入相对稳定状态,各要素较完善,但也存在发育不充分的方面。

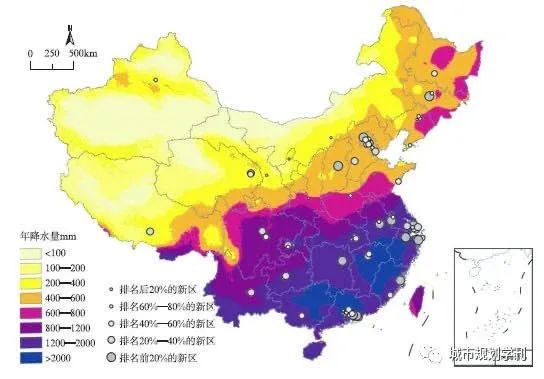

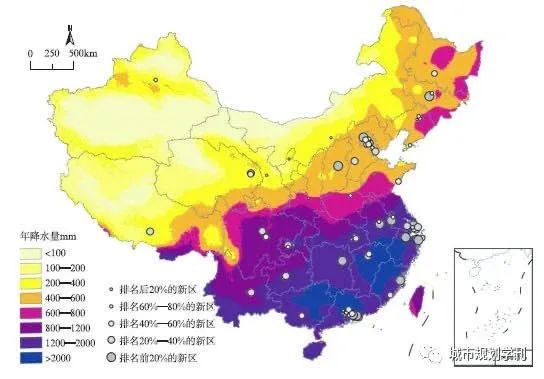

新区的发展状态体现了我国自然地理条件差异性大的特点。自然地理条件影响了区域经济发展格局,与新区发展状态的区域格局较符合。相对于年均气温,年降水量与整体空间质量更加显著相关。我国水资源相对短缺的华北、西北及部分西南地区,新区发展状态明显受到了水资源短缺的影响。

区域经济方面,所选的40个母城在经济发展水平上分化较明显(图11),是影响新区发展状态的重要因素。总体表现前20%的新区,母城的人均GDP平均达到11.8万元,约为总体表现后20%新区的母城人均GDP的1.3倍。

78个新区案例中,约90%的新区案例距母城中心在40km内,近50%集中在5km至20km之间,个别案例到母城中心最远的距离达到70km以上(图12)。按照新区空间质量分组,对比新区到母城中心的距离分布,从箱形图中可以看出,不同空间质量水平的新区组到母城中心的距离有明显差异(图13)。总体表现前40%区间的城市新区到母城距离分布较集中,大多数处于5km至25km以内,平均距离为17km。

图13 不同空间质量水平的新区组到母城中心距离分布图

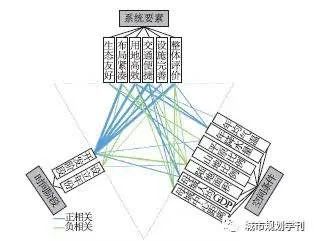

为进一步研究系统要素、时间阶段和空间条件三个维度的相互关系,通过整理量化因子并在SPSS中进行皮尔森相关性分析(表2)。相关系数取值在-1与+1之间,正值代表正相关,负值代表负相关,皮尔森相关系数绝对值越大则表明相关性越强。

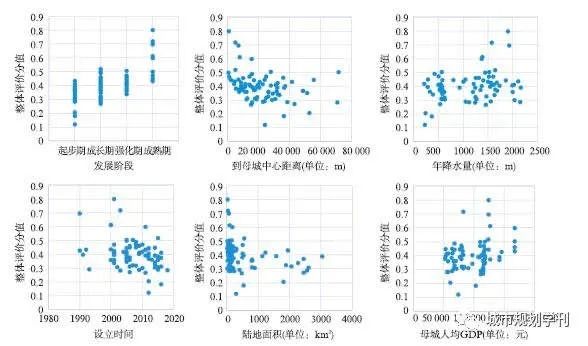

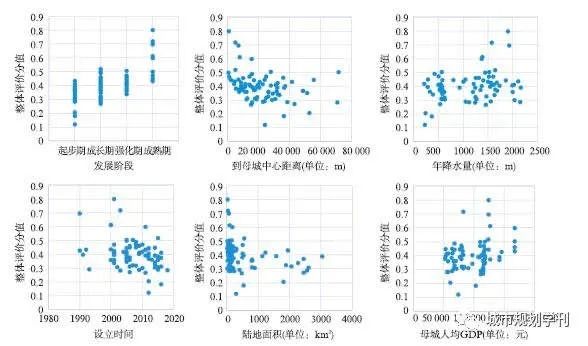

新区空间绿色发展的整体评价结果与新区开发阶段、母城人均GDP、年降水量、设立时间、陆地面积和母城距离在0.05水平上显著相关(图14)。同时,要素系统、时间阶段和空间条件各因子间呈现交叉且复杂的相关关系(图15)。新区空间发展质量与多因素关联,时间和空间因素交互结合作用于城市新区的成长过程。

新区空间系统要素发展质量与时间阶段关联最显著。新区整体评分以及新区布局、土地、交通和设施方面的评分与新区开发阶段均有较强相关性。而新区空间要素发展状态和设立时间的关联程度一般,说明新区实际发展阶段和设立时间不一定对应。在现实中,部分新区在设立前已具有一定的建设基础,而部分新区则在设立后才开始建设,具备开发基础或长期有效的开发建设和要素投入是新区空间获得良好发展状态的关键。

相对稳健的空间增长速度也是影响新区空间质量的因素。78个新区中处于成熟期且空间评价表现优良的新区,基本经过15—20年的持续开发建设,已建设空间的比例一般年均增加2%—4%,持续而稳定的建设动力促使新区在快速增长的同时,优化了空间要素。但也存在长期发展乏力的新区,如部分本世纪初成立但仍处在起步期的新区案例,2005年后年均已建设空间比例增加不超过1%,空间发展质量也明显处于弱势。而新区在短期内开发速度过高不利于空间发展,如2005年后连续三年年均已建设空间比例增长达到5%—10%的新区,在基础设施、生态环境和布局紧凑方面往往表现欠佳,在短期内快速开发与各空间要素的平衡存在矛盾。

自然地理条件和区域经济发展基础构成新区空间发展的重要支撑条件。新区年降水量和新区空间要素发展水平显著相关,水资源是关系到新区发展状态的重要因素(图16)。我国降水区域分布表现为“东南——西北”分异,与区域经济发展格局契合。从前面相关性分析也看出母城人均GDP与年降水量显著相关,水资源造成自然条件分化,作用于母城的经济发展,也对新区空间发展带来直接影响。在自然环境优的区域,城市经济发展较有优势,这已被学者广泛论证(李天籽,2007;林琳,2010;彭建,魏海,李贵才,等,2015)。母城人均GDP和新区空间整体表现及用地、交通发展均显著关联。经济发达的母城具有更强的辐射力,为新区发展提供有利条件。

新区与母城距离作为一个独立变量,与新区空间绿色发展呈现显著相关,并影响了各要素发展水平。空间距离接近能为母城和新区间带来便捷的交通联系,促进更多物质、信息、资金和人的流动,使得母城影响力得到更好的发挥,在新区发展的早期,母城的这种辐射和带动作用显得尤为重要。另外,部分距离母城近的新区在成立前即为母城空间外拓的绵延区,从而受到母城较强的辐射,形成良好的发展基础。

新区空间绿色发展的质量取决于生态、布局、土地、交通和设施等要素的相互协同,按照总体表现分组,表现更好的新区各要素的发育程度和均衡性明显更好。

但对比不同分组的差异性,内部要素的均衡发育明显受到了外部空间条件和时间发展阶段的影响。设立于2000至2010年间的41个案例新区,都经历了10到20年的发展,但出现了明显分化,总体表现前20%和后20%的新区分别为11个和5个。其中,总体表现前20%的新区各要素发育更加均衡,在空间开发建设上表现出成熟期或者强化期的发展特点。而总体表现后20%的新区,各要素发育存在明显短板,在空间开发建设上也只处于成长期。这些新区空间上主要分布于华北、西南和东北地区,在自然资源方面受到水资源的约束或在区域经济条件上处在不利的地位,反映出外部条件对新区成长和要素协调性的约束作用。

城市新区空间质量受到多因素的影响,是新区内部生态、布局、土地、交通和设施等要素协调发展,以及外部地理环境、经济区位、母城发展情况和新区发展阶段、政策条件等因素综合作用的结果。通过规划方法优化加强对新区绿色发展的引领,要建立在尊重多重规律的基础上。

第一,尊重自然规律。自然地理环境不仅构成新区发展的基础,也构成了影响并约束新区发展的长期因素。对自然地理环境承载条件及其影响进行准确评判,是确定新区选址、确立建设目标及影响新区开发绩效的前提性因素。

第二,尊重经济规律。一方面,新区的发展处在区域经济运行的整体环境之中。部分城市新区承担促进区域平衡和带动地区发展的增长极的职责,期望通过政策倾斜增强要素投入和资源集聚能力,但前提仍然需要母城有足够经济发展水平提供支撑,在母城经济条件有弱势的情况下,需要处理好新区发展目标和区域经济承载能力的关系。而另一方面,关注新区与母城的距离也是经济规律决定的,即便母城经济发展能力强,距离母城更近的新区更加容易成功。而对于母城经济发展能力弱,选址远离母城的新区,注定将面临更大的发展风险。

第三,尊重新区生长规律。新区的开发建设是一个长期、持续的过程,15—20年是一个基本成长周期,任何希望短期建成一个高质量新区的想法都是不切实际的。在新区发展过程中需要统筹好内部要素的均衡,也要协调好与外部因素的关系。在新区生长的历程中,起步期需要合理增加要素投入的同时,保持好生态环境,成长期新区需要有针对性地增强优势,补足发展短板,强化期需要有效应对调整、转型中出现的问题,成熟期新区则需更加精细化、持续应对空间优化的需求。

城市新区的健康发展是一个统筹内部外部、协调时间空间、有机生长的过程,空间规划方法的优化要适应新区全生命周期的生长环境,统筹新区规划建设管理运行过程。

首先,要加强对新区空间发展目标的评价。包括新区选址、开发规模、开发速度等方面,充分关注新区与母城距离、依托条件及区域经济发展水平、自然地理环境对新区发展目标的影响和约束。

其次,要加强对新区规划方案的评价。要通过情景分析方法,充分研判新区开发过程中各类约束条件产生的影响,及各类要素协同的基本关系和逻辑,加强对新区空间发展目标和空间支撑策略体系的评价,包括空间资源配置的结构、次序和节奏。

第三,要加强对新区建设过程的监测和适应。新区碰到的挑战更多来自于新区建设过程,要依据新区在建设过程中出现的问题和矛盾,从适应新区所处的阶段特征出发,通过动态监测评估,确定新区阶段性的应对策略。

第四,要加强持续动态优化的规划技术方法研发和规划调整机制研究。新区的开发是统筹规划建设管理运行的过程,需要加强对新区空间绿色发展的评价体系研究,积极引入智能规划手段,增强空间诊断、趋势研判和规划决策的能力,并将规划动态应对能力与规划实施的行动能力结合起来。

走向绿色发展是城市新区的必然选择,是城市新区高质量发展的关键内容。尝试从新区空间绿色发展视角总结认识新区成长经验和规律,是有效发挥规划引领作用的基础,构成了本研究的基本出发点。

本文从系统要素、时间阶段和空间条件三个维度建立城市新区空间绿色发展的分析框架,以我国78个新区为研究案例,总结新区绿色发展的规律和经验。城市新区绿色发展的质量取决于生态、布局、土地、交通和设施五个要素的均衡,其协同过程受到时间阶段和空间条件的明显作用,时间维度是关键的影响变量,而自然环境、区域经济及与母城距离构成重要约束变量。尊重新区发展规律,探索适应全生命周期的规划方法是城市新区规划技术优化的重要内容。

我国城市建设正处在由高速度转向高质量发展的历史时期,当前空间规划体系改革正在全面推进,这不仅是一次规划制度创新,也需要适应城市发展方式转型带来的规划技术方法创新要求,探索建立推动新区绿色发展的规划技术方法是规划研究的重要课题。

沈娉 广州市城市规划勘测设计研究院 助理规划师

张尚武 同济大学建筑与城市规划学院 教授 上海同济城市规划设计研究研究有限公司副院长

潘鑫 同济大学建筑与城市规划学院 博士研究生

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):学术采撷 | 我国城市新区空间绿色发展的规律和经验研究

规划问道

规划问道