步行实践

甲

工作坊

E

F

步行时间

工作坊

甲

设计方案

O

T

R

F

设计方案甲:基于社会关系认知和实际改善目的的空间观察

作者/ 吴凡、李文颖、熊若仪

编辑/ 众山小 排版/ 徐逸菁

步行实践工作坊包含甲乙丙三组,分别在三个各自鲜明的街道空间进行现场(on-site)调研。甲组地点位于槐东路和槐豫中路的交口处,胡同里面有一座小学,周边有具有大量的一层底商 – 以学生用品和食杂居多。乙组的调研基地位于槐豫东路从枣子房到槐东花园南门的这块集行车道停车泊位以及沿街摊铺各种功能一体的混杂人行广场。该地用地情况复杂、居民和行人的日常生活生产和空间使用等与土地使用权和拥有权有着微妙的关系。丙组的调研基地位于东边“郊区”张家坡村村口,由于附近自然环境较好,近年来周边逐渐被开发成为高档住宅小区。该地把小区居民、附近工地工人、张家坡村民、年轻打工者以及为生计的摊贩的日常生活紧密联系在一起。

甲组

基于社会关系认知和实际改善目的

的空间观察

组员:吴凡、Thomas Zhang、赵若斐、李瑞珍、杨生浪

指导老师:李城润

甲组针对于具体事物提出不同的解决方法:社会关系引发的空间特征。该地点的空间社会关系多以小学为核心展开。由于公立学校的教育资源有限,很多家长选择送孩子去课外补习班学习。老师在公立学校的教育系统中收益不足,也会选择在课外班兼职。除了学习的职能以外,课外补习班的商家也会负责照顾下课的孩子,提供当地学生较为安全的生活空间。甲组成员认为街道业态、空间特征的形成,是由这些社会关系所引发的和决定的。

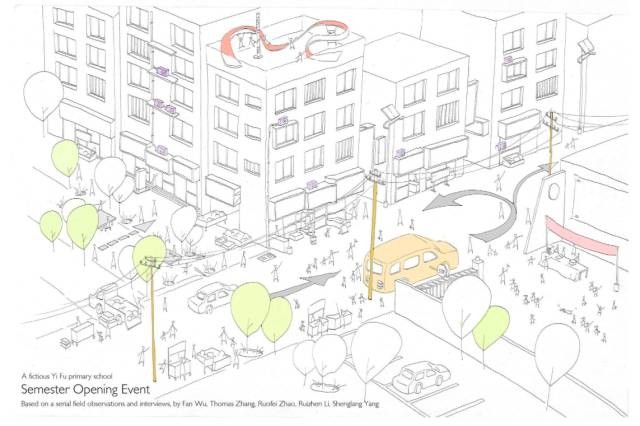

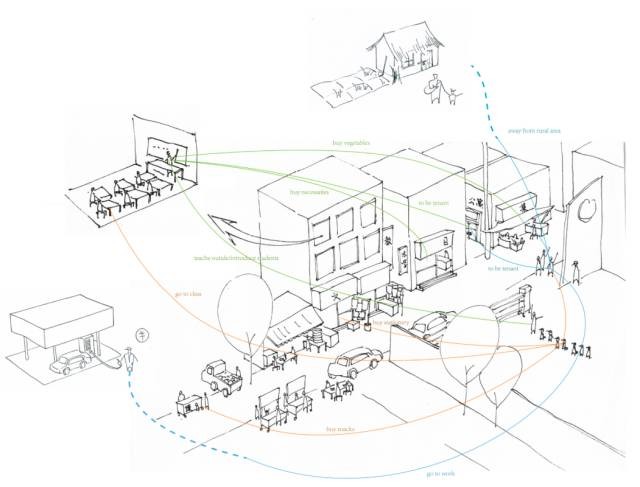

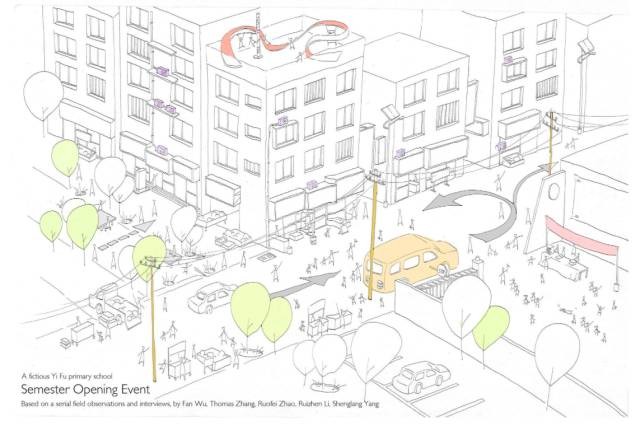

结合该路段的实际交通问题和公共设施问题,本组成员对于街道物理空间和社会空间进行了详细观察,集体策划了一次模拟的小学开学的情景。在这个城市设计情景之中,街道微气候、交通空间、安全设施、绿化和阴影等方面被调整,在成本可以接受的范围内进行人性化的可持续改造,为了应用这片空间的以教育为核心的社会关系网提供更舒适的日常生活空间。

小组成果

Group Achievement

Thomas Zhang:对于公共空间使用现状的批评和改造意向

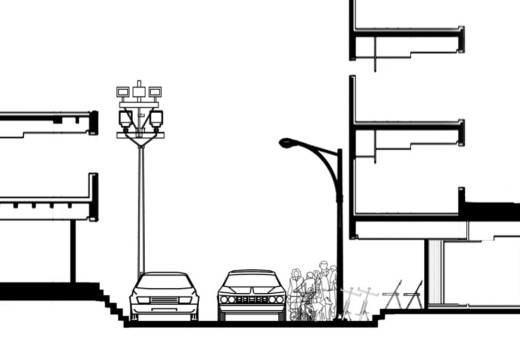

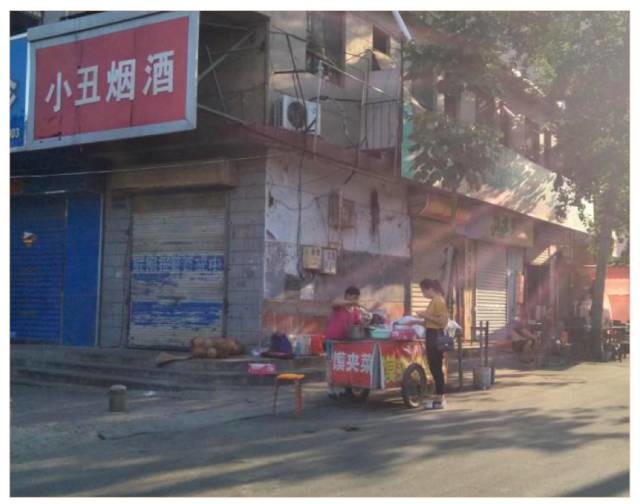

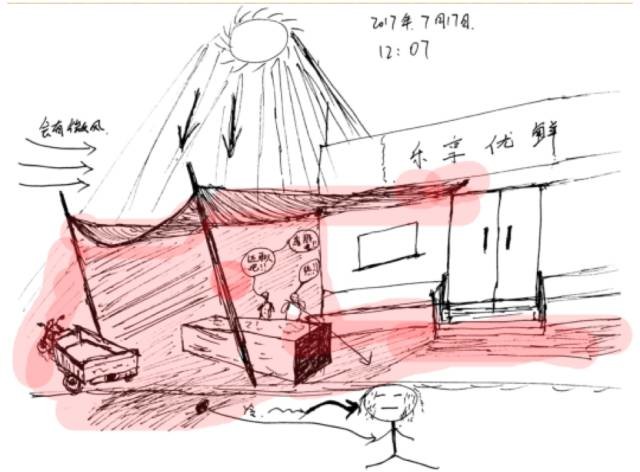

图甲一:槐树凹街道速写

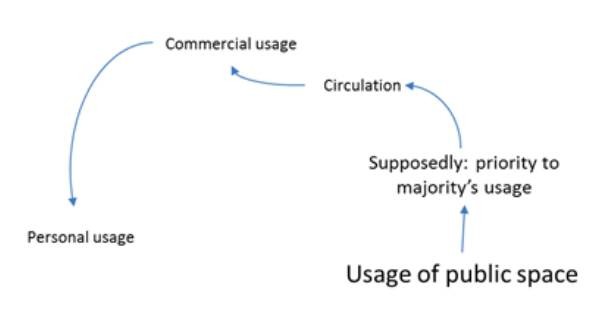

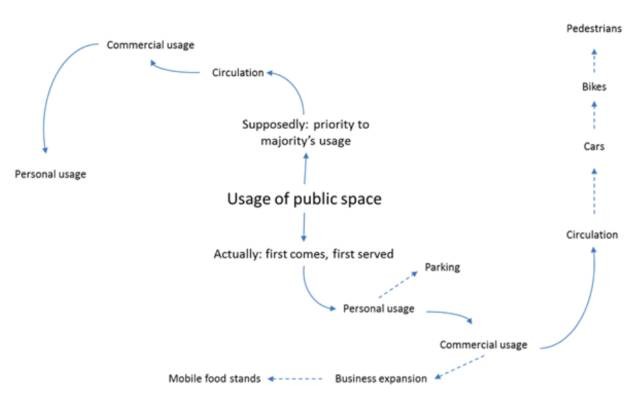

图甲2:公共空间的优先次序

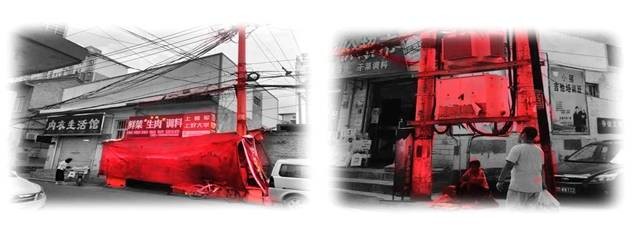

在槐树凹街道,由于缺少监督,森林法则大行其道,谁最先到达这片地方,谁就使用这个空间。只要不至于导致重大交通问题,人们就可以随意使用这个空间。与前面图示的用途优先顺序完全是背道而驰。

图甲3:随意停放车辆 商铺的扩展部分

图甲4:公共空间的实际实用情况

图甲5:拥挤的街道-现状

有三个解决这个通行问题的可能方案:

一、在附近增加监督,以确保人们正确停放车辆,防止乱停乱放。

二、已经设置一个标记,写明在上下学期间不允许在小学前面停车。这条规矩肯定是明智的,应该在整个街道采用,因为在上下学期间确实特别繁忙,需要有更多的空间。

图甲6:停放指示

三、小学前面应该清空,以允许家长接送孩子时转弯回家。否则,街道的其他部分应该设置为单行道,因为基本上只有单行道可用的空间。

杨生浪:对于街道空间“创造者”的分析

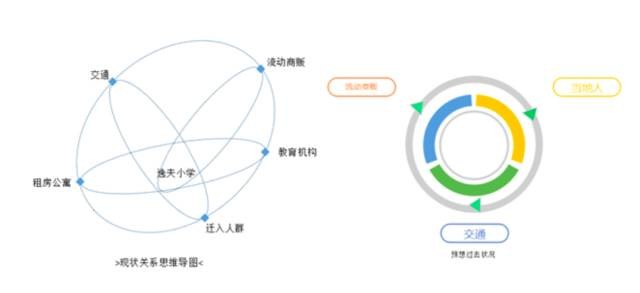

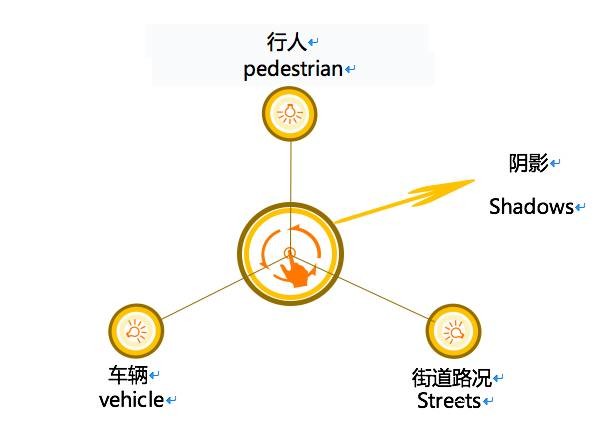

图甲7:街道观察所得出的社会关系示意图

通过访谈与观察,总结出了造成街道人流车流量大的主要原因:

1、槐树东路街道连接东西方向上两条大的主干道(学苑路跟槐东路),是附近居民日常通过的便利型小路。

2、街道附近有一所小学,远点有所初中,导致周边延伸出了很多属性的社会行为,比如租房,各种流动或固定商贩、辅导班等等;不仅学生多,且有部分学生家长为了孩子上这所公益性小学,特意在此附近租房住下,这都增加了这条街道人流量的超负荷。

3、其自身街道空间尺寸的限制。

图甲8:为居民利用电线杆与电线,牵拉黑纱网,创造一个舒适空间,也促进了社交活动的发生。

槐树凹初看凌乱,却是城市街区自然发展的常态。只有亲自深入与参与,才能发现其中形成的内部空间与社会关系十分紧密稳固的城市空间,其中每一种空间拓展形式都反映着居民内部与空间利用的社会关系。

李瑞珍:市井生活街道容易忽视的温度体感改造

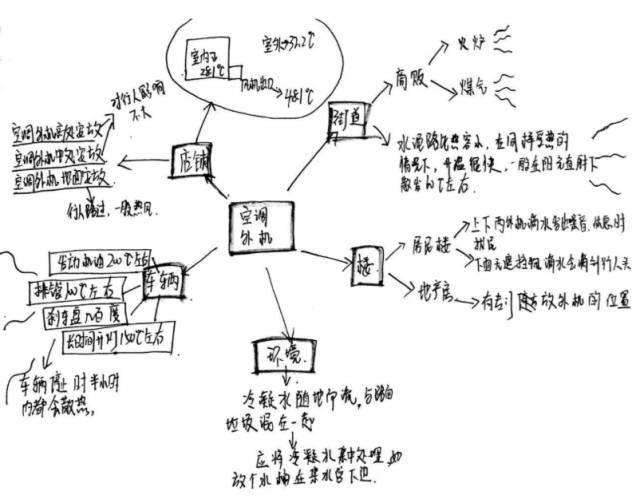

历经一周的观察与调研,对槐树凹街道上空调外机的摆放的现状和问题有了一定的了解:

使用空调的人群其一为商家。对于这种情况,空调外机的位置和冷凝水的处理,对于紧邻的公共空间的体感温度、行走感受和路面的情况都有非常大的影响。例如温度方面,经过专业仪器的测定,空调外机将紧邻的公共空间的温度提至47摄氏度,此外,对行人的心里及行动路径也有一定影响。由此建议空调外机距地面不小于2.5米,冷凝水也排入水管或进行集中处理。

图甲9:商家空调外机设置情况

图甲10:建议的空调外机安排情况

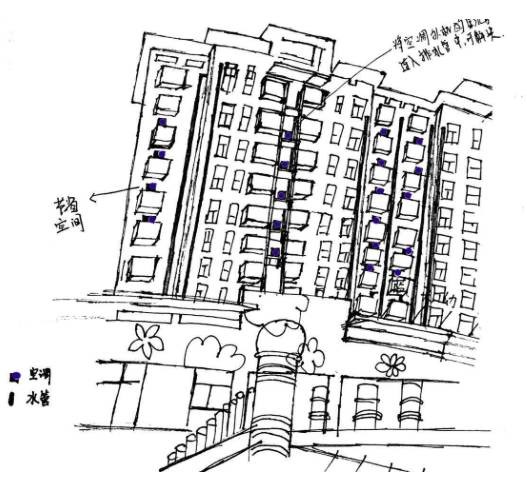

另外一类主要人群为高层建筑居民。这类情况中,对于有具体规划和设计的产地房,会有专门的地方放置空调外机,也会通过设计把空调外机产生的冷水接到排水管道里,使冷凝水得到较好的处理。可以通过以上两点的设计,对公共空间的利用更加充分。

图甲11:高层建筑的空调外机安排情况

图甲12:空调外机与周围环境的关系分析图

赵若斐:街道阴影的相关事件

坚持在大数据调查之下的结论永远是有一定道理的,同时结合人们的自然习惯,共有规则。持续一周的数据收集之下,汇总了阴影与人、车辆、路况之间的关系。接下来我就讲讲我的调查——阴影的故事(The story of the shadow)。

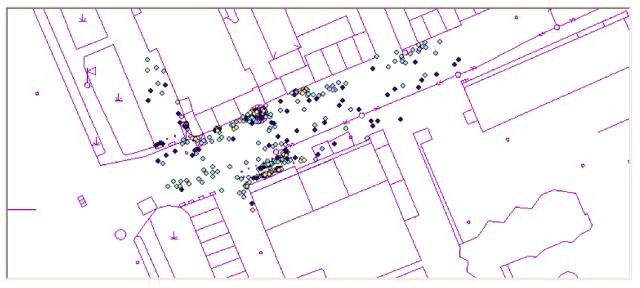

图甲13:街道阴影与之相关的影响

图甲14:与阴影相关的人、车辆、路况

图甲15:与阴影相关的人、车辆、路况

图甲16:与阴影相关的人、车辆、路况

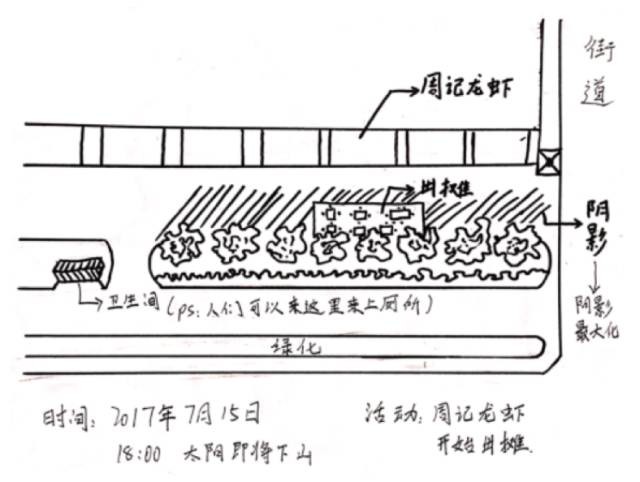

图甲17:场地情况手绘

槐树凹是典型的城中村模式,居民无序利用公共空间,从而造成街道拥挤,反而在炎热的夏季让所有人驻足时间加长。

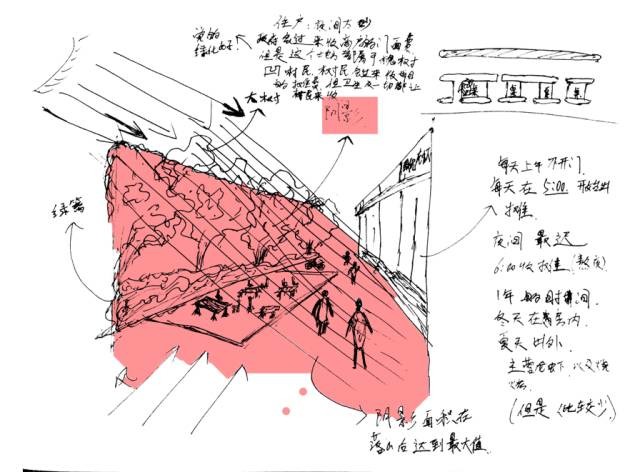

图甲18:场地情况手绘

图甲19:场地情况手绘

街道中路边商贩利用阴影制造客流量,结合GIS系统统计,诠释了这一现象。

对此,我们进行了一次重新的规划,在街道绿化带中间精心进行了分割,形成人造的小型绿化休息区。在街道的空中大胆的架设空中花园,利用爬山虎、紫藤构建花园式街道。(电线杆有很多是没有用的,楼上可用钢丝,膨胀螺丝钉)对商贩进行相应的引导,从而重新定义生活规则,营造良好的休息生活环境。

吴凡:通过融入日常生活对街道历史沿革和社会关系的学习

沉醉于以深入访谈为主的调研方法,并不断实践改进访谈方法,尝试了一起吃早餐访谈法,买馍搭讪访谈法,喊渴套近乎访谈法,蹲路边访谈法等多种访谈方法,对槐树凹的历史背景有了一定的了解。

图甲20:访谈过程记录

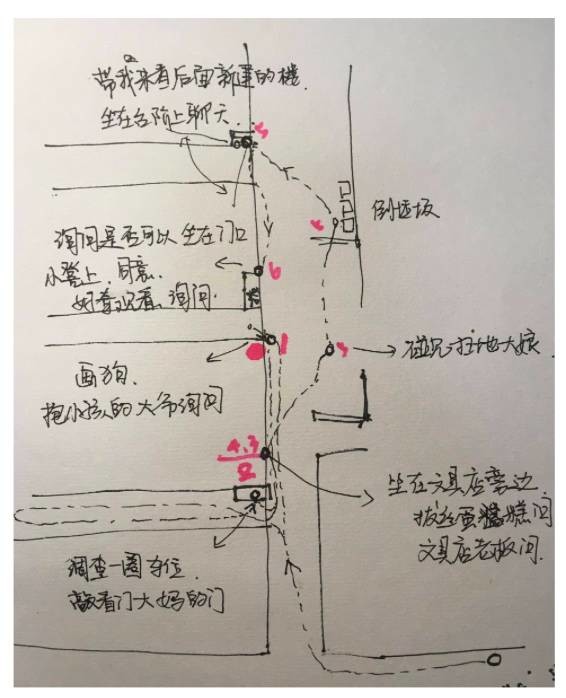

图甲21:访谈位置记录

小街胡同看似寻常,但各式样的广告标语、热闹的早点摊子、拥堵的车流,都和小学的建成以及校门的改向有着密不可分的关系。一座小学是如何改变一条街道的?市里的公立小学作为转入市内学籍的低成本选择,吸引着来自周围镇县的小孩和他们的父母;低薪资的公立学校老师通过在校外办补习班或给补习班介绍学生来赚取外快;住户们将房子改建出租给补习班以及从周围县镇来到这里的补习班老师、孩子和在此打拼的父母……以槐树凹小学为中心,一张复杂的社会关系网在此展开。由社会关系决定的空间实践也逐渐改变着街道空间。

图甲22:手绘概念图

根据全组成员的观察与调研,基于槐树凹现在的真实情况,我们集体策划了一次小学的开学情景,图中彩色部分为小组成员基于调研对街道作出的微调,以此为槐树凹及其附近的街道使用者带来更加舒适的日常生活空间。

图甲23:手绘概念图

查看步行实践工作坊往期内容

请点击

注:步行实践工作坊研究理论与方法为爱丁堡大学孙子文博士研究课题(国家留学基金委 No. 201608060149)

团队介绍

Team Members

在此由衷感谢所有参与人员的辛勤努力和无私付出

主要负责人

孙子文、李城润、陈曦

线上老师

李卓璋、孙博、聂小依

参与教授

Simon BELL, Iain SCOTT

参与学员

吴凡、李瑞珍、赵若斐、杨生浪、Thomas Jingwei Zhang、黄追阳、李文颖、孙瑜玥、赵丽璐、冯周德、梅嘉文、熊若仪、冯晴、路桉、钱俊超、向丹瑞

*排名不分先后

运城步行实践工作坊

组织单位

Organizers

主办单位

英国爱丁堡大学

ASA建筑研习社

★

参与机构

英国纽卡斯尔大学

黑龙江省规划院

媒体支持

“一览众山小-可持续城市与交通”微信公众号

撰稿:孙子文

编辑:吴凡

2017© 转载请联系步行实践

我们不做导则

我们只推动实践与变革!

长按关注步行实践工作坊微信号

长按二维码关注

–

2014-2017 © 转载请注明:

源自公众号“一览众山小-可持续城市与交通”

我们作为专业志愿者团体

秉承理想,帮助中国可持续发展。并为之贡献:

理念与传播、培训与教育、实践与孵化。

欢迎您加入我们一起并肩前行!

规划问道

规划问道