本报告是自然资源部信息中心李晓波副主任在2020年中国城市规划信息化年会上所作的主题报告。本文授权转自城市规划新技术应用学术委员会微信号。

近几年,党中央国务院与各级自然资源规划部门多次发文,加快推进国土空间基础信息平台建设,把大数据应用于支撑国土空间规划的各项工作。现在,在全国国土空间规划工作铺开的大好形势下,如何更好地利用大数据为各项工作做好服务,从如下几方面与大家开展交流。

从规划工作的全业务链条来看,主要分为三部分:一是辅助规划编制,二是用途管制辅助审批审查,三是监督评估。对于如何提高规划编制科学性,提升用途管制的准确性,增强监督评估的有效性,涉及到很多方面。

从大数据方面来说,在规划辅助编制中,首先需要开展自然地理与资源状况的分析,包括水平衡与水资源、生态脆弱性、矿产资源的分析等;第二是针对自然资源保护的分析,包括生态保护红线、城市开发边界、永久基本农田、自然岸线保护以及自然保护地与国家公园方面的工作;第三是对国土开发利用格局的分析,包括居住格局、产业格局,交通格局、公共设施格局、旅游休闲格局等;在前面的基础上最重要的是国土空间的综合分析,包括土地利用与自然资源本底间的关系、产业格局与资源优势的关系、交通格局与人类活动的协调等。辅助规划需求就要求在有关的规划目标、规划指标方面提供大数据的支持。

全方位剖析人、地、产、城、交通之间关系,发现人类活动与自然资源开发利用、国土空间开发和保护矛盾、空间开发格局演变等的关联性,促进城镇空间布局、产业结构调整与经济社会发展、资源环境承载能力相适应。

在国土空间用途管制合规性审查阶段中,主要涉及两方面:一是专项规划成果审批,如何将规划指标传达至纵向各级规划和横向空间相关的规划,需要细化审查规则,从各类规划的目标定位、底线约束、控制性指标、相邻关系等进行数据生成;二是用地项目落地审批,同样需要刚性约束,并在审批报批前提供智能选址与合规性分析的服务。

在国土空间实施监督评估阶段中,面向规划实施监督常态化、动态化的要求,自然资源部已经建立一套监测指标体系,对国土空间规划指标现状、实施情况、趋势变化进行动态监测;对目标执行情况、开发保护现状等方面开展定期评估。动态监测中重要的是对边界管控情况、指标执行情况的监测,并智能地输出月报、季报。同样定期评估是对规划实施情况、开发保护现状进行评估,支撑一年一体检、五年一评估,此类工作就需要数据的支持。

开展指标计算方法研究,按照指标项-计算方法-所需数据-数据来源-适用范围进行层层梳理分析,确保指标可落地、可执行。总体包含底线管控、结构效益、生活品质等方面。

1. 已有数据资源

自然资源部在建设国土空间基础平台基础上,整合自然资源相关的现状数据、规划管控数据、管理数据和社会经济数据,形成覆盖全国5000余个图层、110多亿个要素的多年度、二三维一体的国土资源“一张图”,累积建成土地、地质、矿产、海洋、测绘等各领域一批专业数据库。

2. 大数据需求

对大数据的需求,仅有自然资源部门自有数据是远远不够的,自然资源部门的数据主要是遥感、测绘、地质调查、规划、生态修复等方面数据,更多数据需求来自社会、经济、人口等变化的数据,以及公安、工商、教育、农业、工信、水利、应急、气象、环保等数据,这些数据都是进行国土空间大数据分析依赖的基础。

3. 面临的困难

在开展国土空间规划大数据工作时,首先普遍感到在数据获取和共享的困难,这就包含几个方面:

首先是共享意识淡薄,即使强调多年,但实际在行业部委内部各个单位对数据共享意识还是比较淡薄;

再是数据涉密及信息敏感等问题,涉及国家秘密和商业秘密对数据获取工作造成阻碍;

最后数据量大,以及接口不通、更新困难、共享服务机制不健全等都会对数据获取造成困难。

第二是数据质量参差不齐。总体来看,由行业部门所主导的外野调查、对地观测、动态监测数据等经过统一标准经信息系统处理入库,其数据质量相对较好。但其他部委共享交换的数据、网络爬取的数据,无统一标准指导处理直接入库,其数据质量就相对较差。因此,就造成了数据质量的参差不齐。

第三是数据标准不统一。首先是获取数据的数据粒度不统一,包括比例尺、精度的不统一;再是数据格式不统一,矢量图形未达到矢量格式、表单文件和业务库表数据格式不一等;以及数据口径不统一,例如公安的人口数据与民政的人口数据和计生委的人口数据的口径均不相同。这就导致在获取数据后,对数据的分析应用上面临很大的难题。

1. 数据产品定位

面对国土空间规划的需求和现有数据基础,需要在国土空间基础信息平台上,根据应用目标和核心业务需求,构建分级分类、多种粒度、灵活扩展的国土空间规划数据产品体系,为规划编制等各类工作提供更有效化、标准化的数据支持。

2. 数据产品建设思路

数据产品是针对核心业务场景、发挥数据价值而产生的专题数据,是面向更精准的数据分析挖掘和更有效的业务应用而形成的一组可复用的数据集。

此外,通过这样一套数据产品的建设,能够吸引各方面力量,特别是规划管理、规划编制人员的加入,来充分利用和挖掘国土空间规划大数据资源,推动大数据与国土空间规划业务的深度融合和创新应用,共建国土空间规划大数据分析应用生态圈。

通过对已有数据源的数据抽析、数学计算、数据融合,形成针对核心业务场景的一系列的数据产品,以支撑国土空间规划相关工作。

3. 数据产品总体框架

总体来说,以国土空间规划业务需求为引导,对自然资源的调查、监测、规划、管理数据,来自其他部门行业的调查、监测、规划、管理、统计、社会经济数据,来自网络运营商、互联网企业的手机信令、车载导航、社会舆情等大数据进行治理、计算。

按照业务主题、行政单元、空间网格等多种数据形态和维度,形成分级分类、多种粒度、不断扩展、可组合复用的国土空间规划数据产品。

数据产品沉淀至国土空间基础信息平台后,使平台的项目用地选址、合规性审查等服务能力更加强大、更有针对性。

4. 数据产品计算方法

数据计算方法包含数据抽析方法,从调查数据、监测数据等数据量较大的数据源中抽取,例如,从土地利用现状分类数据中抽取水田、旱地、水浇地数据等形成耕地分布图,就属于数据抽取法。

第二个是数据组合运算法,其中包含插值分析、空间聚合、空间统计。

第三个是数据关联融合法,将不同类型的数据进行融合、关联和叠加,例如将水资源总量、年径流量与人口分布数据,按5/10公里单元网格进行关联融合,形成人均水资源分布图。

5. 数据产品形态

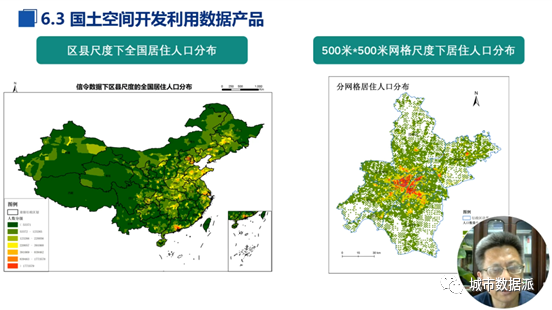

数据产品形态比较多的是按行政单元,形成全国、省、市、区县不同尺度下的全国商服用地分布,其清晰度是不同的。第二种是空间网格,有500米、1公里、5公里等多种空间网格,有助于将社会经济、人口等数据进行展示。最后与业务主题进行挂钩,对不同区域城市开发强度可以按行政区展现,也可按照一公里网格展现,其表现的信息和特征是不同的。

6. 数据产品体系

国土空间规划数据产品体系主要分为三大类,一是包含坡度、江河湖分布、降雨量分布、土壤侵蚀分布等的自然地理与资源状况类产品,二是包含耕地分布、耕地坡度等级、生态保护红线、永久基本农田等的自然资源保护类产品,最后是包含城市格局、产业格局、交通格局、人类活动等的国土空间开发利用类产品。

总体来看,产品体系的设计是按照以应用为导向,按照指标项-指标说明-数据产品-数据来源-适用范围进行层层梳理。

通过以上方法,对大数据进行抽析融合形成数据产品。在自然地理与资源状况产品方面,包括全国尺度、大流域尺度,省市县尺度的产品,有效地支撑国土空间规划。例如,我们完成的全国地势三级阶梯、长江黄河水系、全国降雨量分布等。

在自然资源保护数据产品方面,已经做耕地分布、耕地坡度、高标准基本农田等数据产品,均是按照一定的空间粒度进行抽析完成。例如,在长江流域的永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界、自然与文化遗址等数据产品。

在国土空间开发利用产品方面,有包含建成区分布、建设用地分布等的城镇布局,包含工业用地分布、就业岗位分布等的产业布局,包含公路路网、轨道交通分布等的交通网络布局,以及农业布局。例如,区县尺度下全国居住人口分布图,也可以更细化展现500米*500米网格尺度下居住人口分布图,对城市规划具有深层的参考价值。

总体来看,国土空间规划大数据产品是针对空间规划中主要且核心的业务场景,将各类数据通过一定的计算方法,并考虑其数据质量与基础后,形成一种更有针对性的数据服务。

这类服务对解决当前面临的数据来源难、质量参差不齐、标准不统一的问题,特别是数据交换共享方面,确定在一定尺度和标准下进行数据产品加工,作为大家普遍接受的方法,也有助于更快地对以上困难进行有效破解。

END

原文始发于微信公众号(城市数据派):【大咖视频】国土空间规划大数据产品体系是如何建设的?丨城市数据派

规划问道

规划问道