小西湖简介

多方探索历史地段更新管理机制

保护和发展,一直是老城更新面临的核心问题,在过去十几年间南京不断探索老城改造模式。吕晓宁指出:“受经济成本、建筑质量、民生改善急迫等诸多因素影响,南京在编的第五版保护规划保护内容框架确定的登录保护、规划控制类保护对象中,作为名城基底色的传统民居历史地段的保护更新是难点,也是社会关注的焦点和热点。”

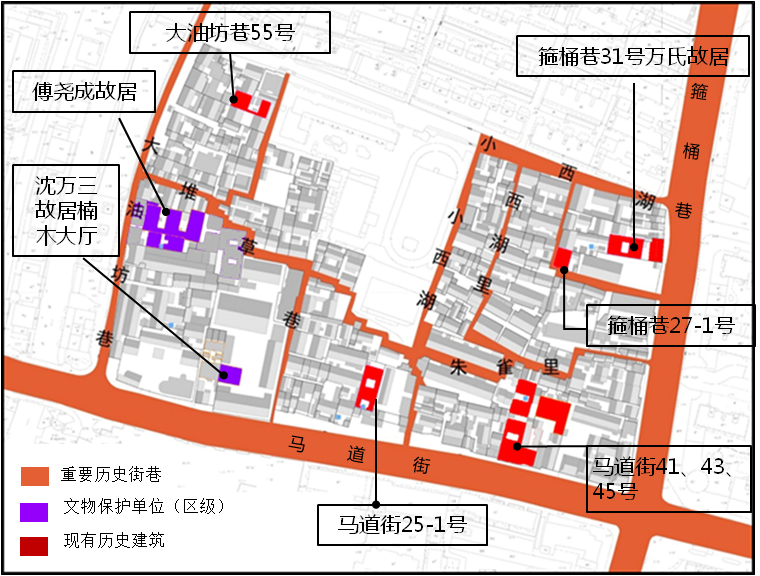

小西湖历史建筑遗存情况

小西湖微更新是南京历史文化保护工作不断完善的一次积极探索。2015年,原南京市规划局会同秦淮区政府正式启动该微更新项目,组织东南大学、南京大学、南京工业大学城市规划、建筑学及相关专业联合开展研究生暑期志愿者活动,以小西湖地区保护与复兴研究设计为切入点,积极探索包括居民在内多方参与下的历史地段更新机制。

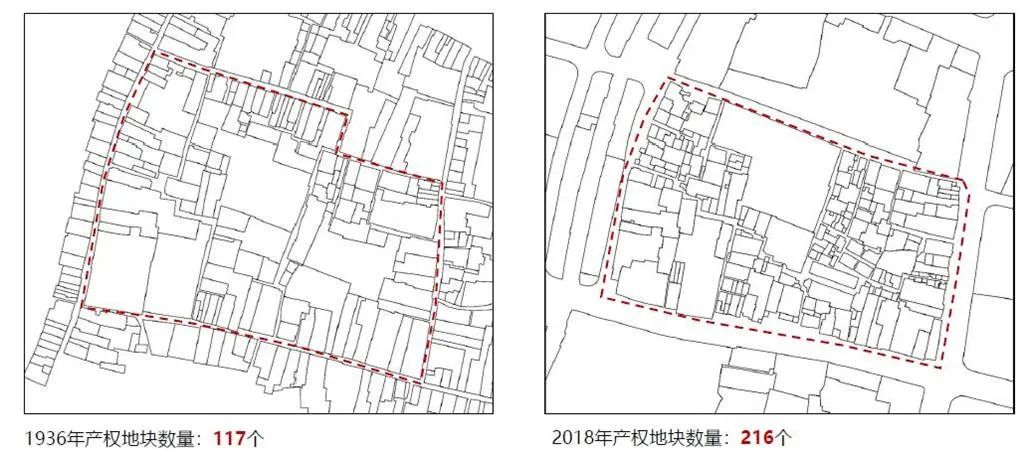

一改过去“留下要保护的、拆掉没价值的、搬走原有居民”的操作方式,转变强制征收开发方式,建立产权主体自愿参与、多方协商的平台,以院落为单元渐进更新,这个做法在小西湖的实践中,逐渐成为地方政府、主管部门、社区居民、专家学者等社会各界的共识。吕晓宁表示:“小西湖微更新探索的核心是基于产权及多元主体参与更新,这种多元产权范围的更新时序必定是小规模、渐进的,目标是兼顾民生改善、文化传承和活力再生。”

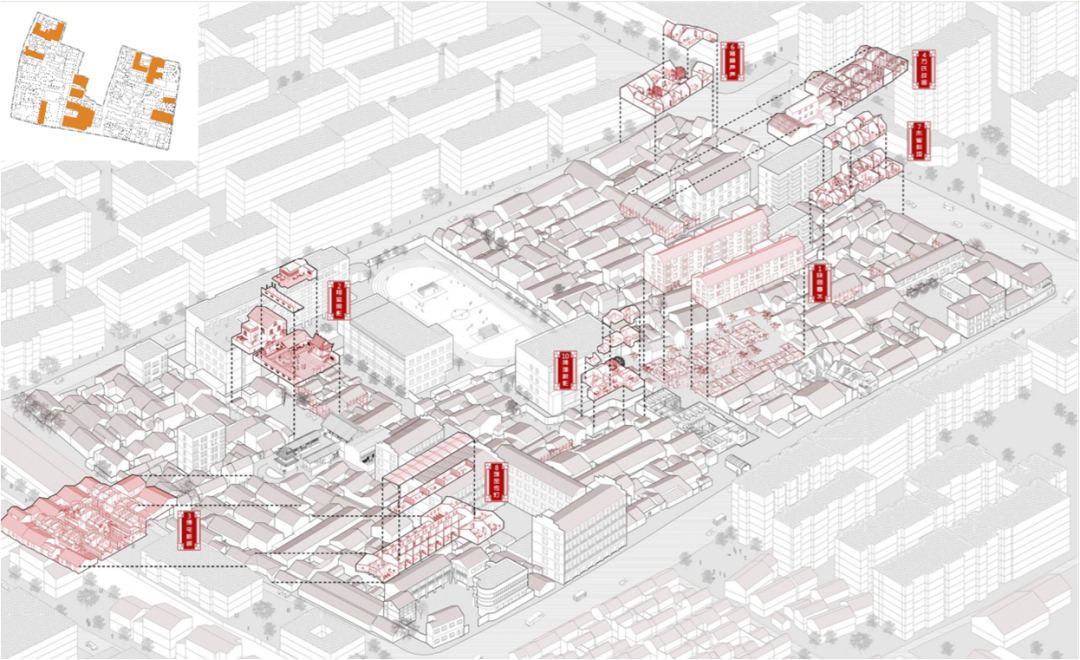

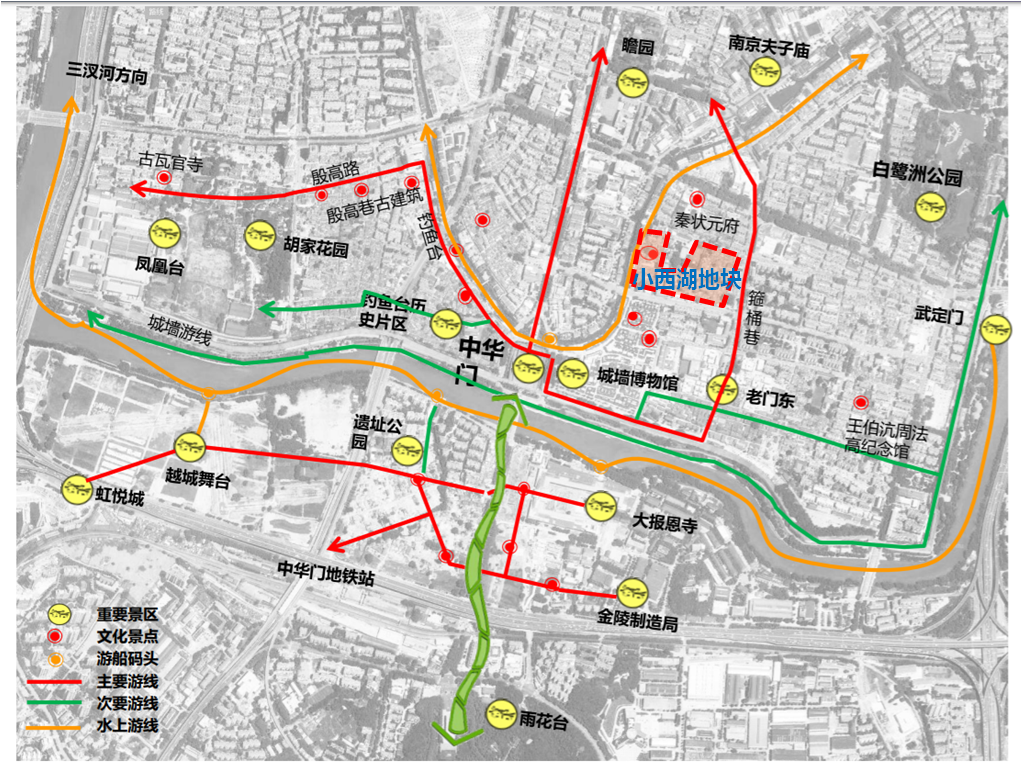

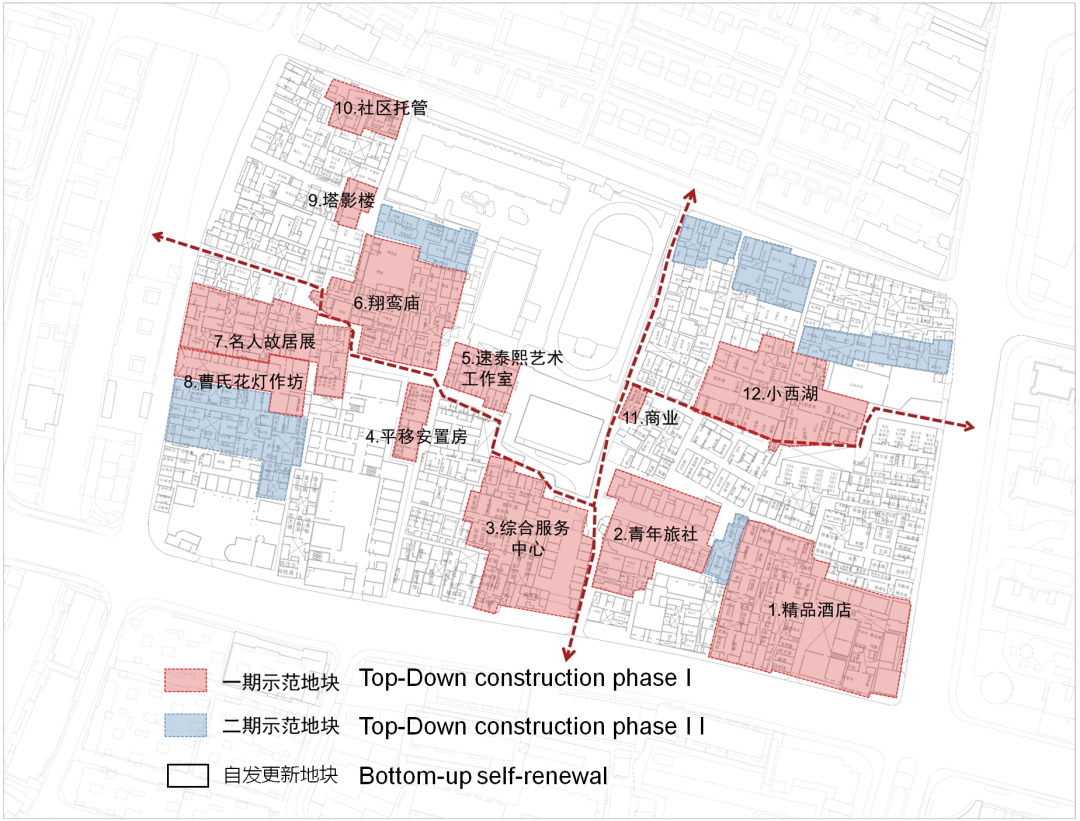

在小西湖微更新实施过程中,南京市规划和自然资源局建立了面向多元产权主体的单元图则,划定了15个基于街巷体系围合的规划管控单元和127个基于产权地块的更新实施单元;建立了分类土地流转、确权制度和社区规划师制度,明确了不同用地的实施路径和私房更新申报程序。通过老城南整体规划管控及设计引导,小西湖不断加强与夫子庙、老门东、内秦淮河及门西地区的相互融合促进,积极融入城南“城景一体、主客共享”的全国全域旅游示范区创建,形成特色鲜明的IP和老城南保护更新的榜样。

调整前控详规划图

调整后控详规划图

对于城市更新规划管理的后续探索思路,吕晓宁表示:“根据更新实践的实际情况,我们将进一步持续建设完善更新规划成果体系,并期待小西湖的实践经验能够在老城南更多相似的历史地段推广应用。”

“一房一策”进行更新设计

通过入户调研和查档方式,设计单位对小西湖的房屋产权进行详细调查,明确小西湖地段公房、私房分布情况,组织12个小组入户和居民进行沟通交流,摸底了解居民的搬迁意愿,并及时动态调整规划成果。设计单位负责人韩冬青教授介绍说:“我们在类型学地图基础上,以红线表示产权地块,标注每一户居民的产权人姓名,并结合地块产权与征收结果建立了二级地块体系。”对于规划确定的15个规划管控单元,设计单位分别编制了地块微更新图则,为其中各个实施单元的保护和改造工作提供具体的控制和引导要求,不同改造主体均可根据图册的控制和引导要求对相应地块进行自下而上的改造,五方平台也可根据图则内容对设计方案和施工过程进行监督和指导。

“在小西湖征收阶段,我们首次提出了‘自愿、渐进’模式,以‘院落或幢’为单元进行搬迁和修缮,在充分尊重民意的情况下,待整个院落或幢住户全部签约交房后开始分步进行改造。”经规划资源部门、建设单位、设计单位和居民的一致认同,小西湖微更新项目将已完成搬迁的12个地块作为一期示范性实施项目,另有6个即将完成搬迁的地块作为二期示范项目。结合不同产权性质和居民诉求,设计单位按照“一房一策”进行更新设计。

堆草巷31号建成为共享院

马道街41-47号改造施工时发现的青石板高台和内部地垄墙遗址,推断是永乐敕赐的“三官堂”,设计单位对该历史建筑进行修缮,并建设三官堂遗址进行展示、组织文化活动,引入精品酒店业态进行再生利用。堆草巷31号原为私房,针对实墙围合成院子、内有老石榴树的特点,设计单位帮助该户居民设计镂空花墙、改造院落景观进行再生利用,居民将院落对街巷开放形成共享院,实现游客与居民和谐共生。

马道街41-47号(改造后)

对于小西湖未来的项目改造建设,韩冬青信心满满:“微更新的示范项目均由国企建设平台负责实施,将为整个地段提供公共场所和社区服务功能。从目前的改造成果来看,环境品质、生活水平提升示范效应显著,有助于促进留守居民自下而上的更新进程。”

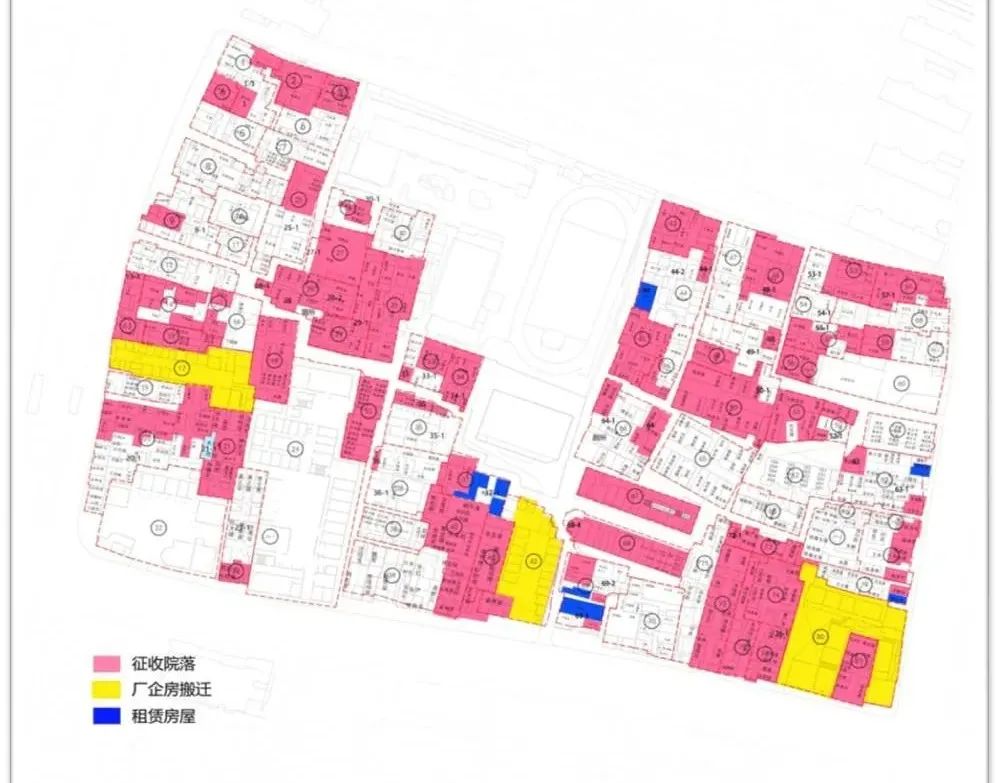

探索实践老城保护可操作路径

在小西湖微更新的具体实施过程中,为保留住历史风貌、街巷肌理、烟火气息,建设单位南京历史城区保护建设集团积极探索见人见物见生活的老城有机再生模式的实现路径。充分尊重老百姓“迁”与“留”的意愿,采用以“院落和幢”为单位,按照“公房腾退、私房收购或租赁腾迁、厂企房搬迁”的方式推进搬迁工作,形成了48个院落,有效降低人口密度、释放建筑空间。范宁介绍说:“在小西湖的搬迁过程中,共商是前提和基础。48个院落均是在共商模式形成的,其中小西湖23号院落的集体签约,便是对共商模式的最好诠释。”

“对院落内生活困难、故土难离的部分公房居民,我们将堆草巷26号按照现有建筑格局进行结构加固,改造原有1-3层户型并增建4层,适当增加居住面积及改善生活配套,打造了24套20-60平方米面积不等的住房,对他们进行平移安置。”范宁介绍说,改造后的平移安置房全部拥有完整独立的配套设施,成为小西湖片区改善和提高片区居民生活质量的一种方式。

平移安置住房(改造前)

平移安置住房(改造中)

平移安置住房(建成后)

在充分尊重民意的情况下,堆草巷31号院落的15户居民中,有13户选择搬迁,2户居民因年龄偏大、故土难离而选择留下,由居民方、产权方、建设方共同出资对房屋进行改造,并根据院落位置及内部结构打造成共生院。在具体改造过程中,建设单位一方面通过院内释放出来的公共空间,为原住民设计楼阁增加储物空间,并完善厨房、卫生间等功能性设施极大改善生活条件,另一方面利用已搬迁房屋引进社区规划师办公室及文创产业,实现了原住民和新业态的共生共存。“我们和居民共同商定了共生院邻里公约,很好地促进了新旧交融、邻里和谐。”

共生院更新改造施工现场

在微更新改造实施过程中,建设单位在片区内引进多种商业形态,将改造后的建筑进行商业活化利用。为提升片区活力,小西湖规划有精品民宿、轻餐饮、特色小吃、咖啡等休闲业态,并引入了与民同乐的欢乐茶馆、我是迷等新型业态,让老百姓共同参与到喜闻乐见的游戏活动中,展示了市井娱乐文化。在24小时书屋中,引入展示自然科学的虫文馆、建立展现明代木刻彩印画集《十竹斋笺谱》复刻工艺的信睦堂,打造文化阵地。建设单位联合上海美术电影制片厂,基于小西湖万氏故居建筑将打造“大闹天宫艺术馆”,导入国内外动漫资源形成动漫产业集聚地。

业态分布示意图

咖啡馆

欢乐茶馆效果图

根据地块内狭窄的街巷现状进行市政管沟体系的设计创新,这为小西湖等传统居住类地段的保护更新提供了重要技术支撑。在小西湖片区改造中,建设单位将东南大学李新建老师在很早之前就提出的微型综合管廊概念性方案与相关设计公司进行了融合,并请各专业管线单位实地勘察、多方讨论、多轮协调完善管廊的施工图设计,弱电、强电、雨水管、污水管、自来水管、消防管等市政管线,全部整齐有序地集成到小西湖狭窄的历史街巷的地下。

“绣花式的微更新改造,与其说是一种折中,更是一种智慧的传递,它需要改造者在很长的时间里,用耐心、韧性、智力不断寻找与不同利益主体共赢的平衡点。”对于小西湖未来的生活,范宁这样畅想到,“未来的小西湖,将是充满欢声笑语、幸福和谐的美好社区。”

原文始发于微信公众号(南京规划资源):南京老城南小西湖历史地段微更新实践

规划问道

规划问道