陈 銮 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院博士研究生

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

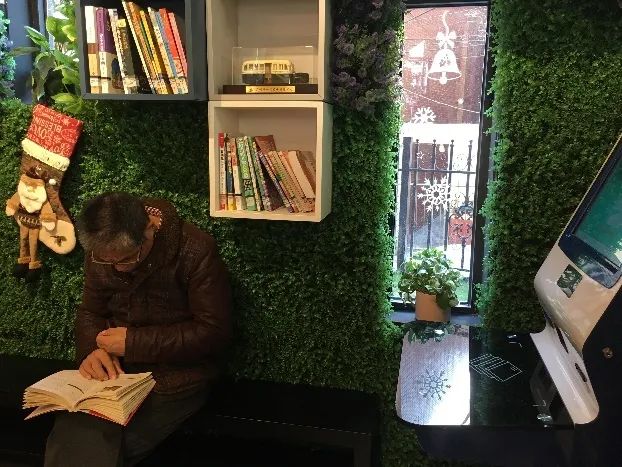

高速运转的现代都市中,漫长的候乘时间总是让人难以忍受。而坐落于广州东山口(龟岗)公交站场的一家巴士书店,通过微改造的手段,实现公交候乘服务增值,让乏味的候乘时间也变得有趣。

这家名为“bus bookshop”的巴士书店自2018年秋开始试运营,是广州公交站场中心与越秀区图书馆共建的图书便民服务点,隶属“巴士畅捷”品牌。该品牌依托公交站场的区位优势,打造涉及生鲜零售、便利店、物流配送、线下体验等业态的综合服务体。

不能喝咖啡的书店不是好便民站

这栋二层红砖建筑的前身,是原东山口公交站场办公室。几年前,站场办公室撤并,原址的行政办公职能迁出。如何让退出时代舞台的老建筑,重新回归日常生活?

西方学者Margaret Crawford提到,用现代生活的空间结构去延续和扩展传统的都市空间,日常生活空间也会变得“奇幻而特殊”。巴士书店正是在细致洞察市民生活空间需求的基础之上,对单体建筑植入新功能,让“祛魅”的空间再“着魅”。

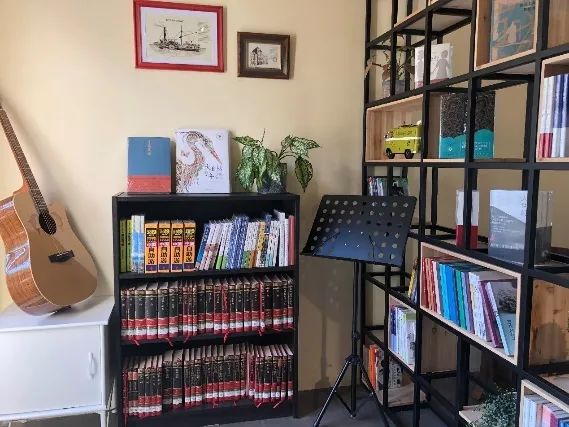

西南角司乘休息区的功能得以保留,室外增设阳伞和露天桌椅可供休憩。坐在现代气息浓厚的咖啡书屋,身旁是肠粉铺子、菜市场、糕饼店,全球化与地方日常生活在空间上找到了契合点。

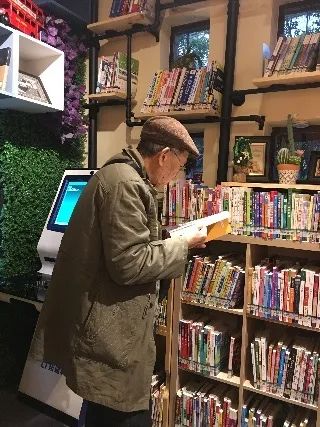

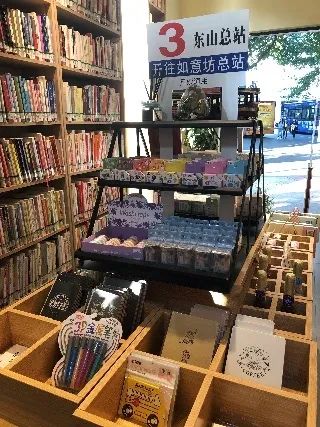

除司乘功能外,40㎡不到的空间内,还设置了咖啡吧台、文创产品售架、用餐阅读、室外休闲等区域。巴士书店内共有馆藏图书3000多册,与越秀区图书馆实现了真正的“通借通还”。店内配备一站式自助服务机器,无论是老人家还是小朋友都能简单上手操作。

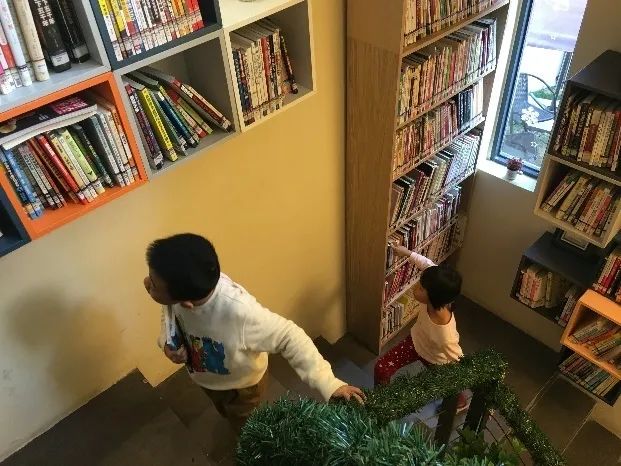

复合功能空间充当了社区多种群体的粘合剂。每到周末,往往是书店最热闹的时候。你会看到睨着眼睛、舔着手指头翻书的阿伯阿叔,坐在二楼露天圆桌聊着育儿经的宝妈们,举着相机来回找角度的小年轻们,以及没坐几分钟就在楼梯上蹿下跳的大小孩子。除了本地市民,也有不少游客慕名而来,特地来店里“打卡”。

尊重差异性是营造日常生活空间的关键。允许多元社会群体或者多种利益相关者共存,允许多种社会互动、社会实践共存,允许多种社会群体对空间进行不同的阐释和表征,这本身就极大地考验着设计者的智慧。

文化变成可观赏的去处

老旧城区微改造,常常面临时空压缩的问题。如何把百年甚至千年的历史留存在物质空间内,并且保持城市发展的连续性?巴士书店的案例提供了一个参考答案:“让文化变成可观赏的去处”。

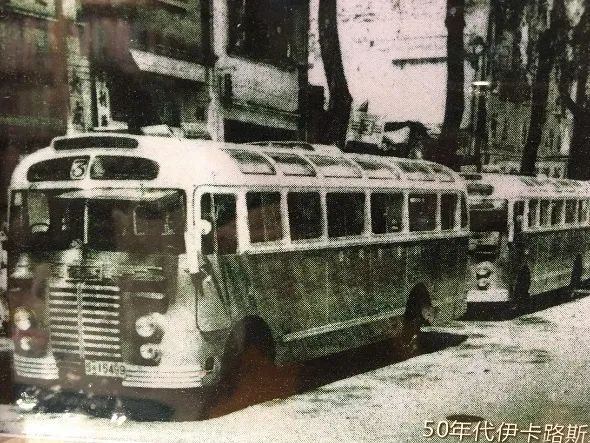

上世纪20年代,广州开始引入巴士运营。从最开始的煤油电车,到解放后的木炭车、汽油车,发展到90年代中期的柴油车、液化石油气,再到2010年后的LNG(液化天然气)、气电混合动力和纯电动公交车。巴士的变迁,见证了广州市这座老城近现代交通的发展历程。

上世纪40年代中山四路停靠的公交车 图源:《老广州》,岭南美术出版社

广州第一代公共汽车“火柴盒” 图源:微信公众号“广东都市生活圈”

50年代伊卡路斯柴油公交车

图源:巴士书店内摄

60年代拖卡式公交车

图源:巴士书店内摄

90年代“无人售票”冷气公交车

图源:巴士书店内摄

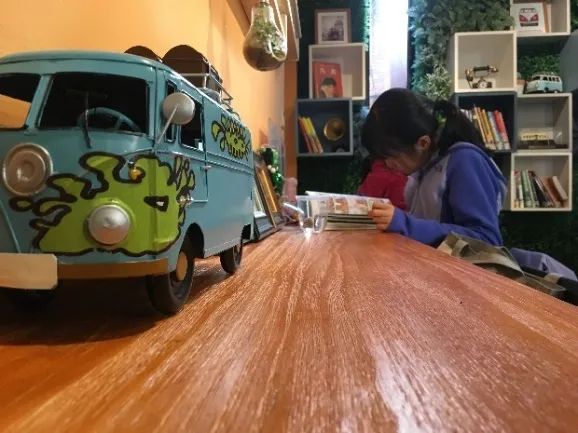

由于每个人都拥有自己的一套文化解释系统。文化转译能力的高低,直接影响到巴士文化内核能否被解译和获取。改造者将巴士文化融入到书店的外观、构件、装饰和售卖品之中,将展示城市巴士历史和市民公交生活的真实故事,以某种视角进行压缩和提炼,并集中呈现出来。只有使文化变得可观赏,才有价值实现的可能。

这些隐藏在细节里的“巴士”元素,使老广州70年的巴士发展历史变得“可读”。通过对“真实”生活场景的追忆,居民完成了对自己日常生活的审视。通过这种场景的再现,居民的文化自觉被唤醒。他们惊呼:“原来这样的老东西也是有价值的!”

“通往变革之路”

创新的基因根植于新型的组织形式和各类行动者的出现。巴士书店改造采取的是以党建引领为抓手、“经营+管理+服务”一体的多元化公交运营模式。在这一过程中,广州公交集团充分利用站场中心人流量大、转化率高的优势,良好的区位优势和高度复合的业态,为巴士书店的长期经营打下基础。

通过与越秀区图书馆合作,巴士书店创造性地将休闲零售商业和社区便民服务结合,对接社区居民的日常生活需求。日常管理由交通站场中心下属公交站场管理公司负责,并向社会广泛招募一部分志愿者,实现多方共建共管。

巴士站场的微改造经验告诉我们,一成不变的工程建设思路已经无法延续。正如站场中心志愿者许伯所说:“公交站场总是走在那条老路,这种单一的模式是很容易被淘汰的。现在我们求新求变,多样化了就不容易被淘汰。”

为传统空间重新赋值,展示“有趣而浓缩”的巴士文化,吸引多元社会主体,包容多种社会实践,使本应走向衰败的交通站场,又重新回归到市民的生活里。城市的微改造,正需要这样的“绣花功夫”。

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

公共自行车与公共交通的“接驳之路”——基于大数据的厦门岛公共交通出行分析

【学生作品】深夜为你,如约而至——广州“如约巴士”节假日夜间兜底疏运模式的研究与推广

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):【微改造】你能想象的公交场站是什么样子?

规划问道

规划问道