“

2002年,国际生态修复学会将生态修复定义为协助已遭受退化、损伤或破坏的生态系统恢复的过程。

从世界范围看,生态修复经历了从19世纪的目标单一、以人工干预为主的修复到20世纪后期面向不同类型的自然生态系统、侧重生态系统服务供给功能的转变,21世纪国际生态修复的核心理念进一步从“自然生态系统”转向“社会—生态复合系统”的视角。

在我国, 20世纪70年代末开展了“三北防护林”等以防治沙漠化和沙尘暴为目的的生态工程;20世纪末,为应对水土流失开展了“退耕还林”等修复工作 ;2018年组建自然资源部后,生态修复工作从单要素、工程化治理转向“山水林田湖草”生命共同体全要素系统治理,但要达到“整体保护、系统修复、综合治理”的生态修复目标,需运用生态学理论、整体性思维在保护生态系统完整性的同时,提升多重服务价值。

广东早期生态修复工作受自然灾害的影响,在非城市化地区以安全和保护为目的,推进土地整理、矿山、林地、海岸带等具体工程的点状修复,后来在城市化地区开展了兼顾生态和社会服务功能的绿道网建设工程,近期提出了以水系为抓手、治水与治岸联动的生态修复新举措——万里碧道建设,旨在通过治水、治产和治城的联动,促进流域社会—生态系统功能的提升,从而优化国土空间功能。

本文通过回顾广东生态修复的历史进程,重点分析、研究广东流域生态修复和国土空间功能优化的新举措——万里碧道,阐述其建设背景与目标、实现路径和统筹实施机制。

广东生态修复的历史进程

从要素治理到网络连接

广东北依南岭、南临南海,地处珠江流域下游,台风、暴雨、洪水和水土流失等自然灾害多发,对社会经济影响严重。早期主要在非城市化地区开展应对自然灾害的影响为主的生态修复工作。

20 世纪 90 年代以前,广东生态修复以安全为主,以抵御自然灾害和满足人的基本生活及生产需求为重点,主要集中于城镇建设区域外,包括耕地保护下的土地整理、防涝防旱下的水利枢纽建设和以水土保持为目的的粤北林地综合整治;

20 世纪 90 年代以后,广东生态修复进入以保护为主的阶段,一方面以工程修复为主要手段,包括对矿山、林地和海岸带等具体工程的点状修复,另一方面通过划定永久基本农田、生态保护红线等,保护重要生态区域不被侵占。总的来说,非城市化地区侧重推进以单要素治理、解决生态问题为主的“生态+”工程,生态修复的对象为小尺度单一类型的生态系统和单一自然地理要素,并采用点状治理模式。

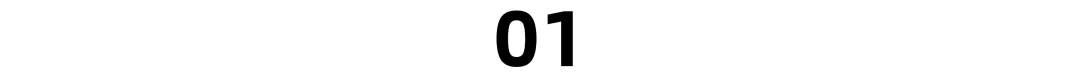

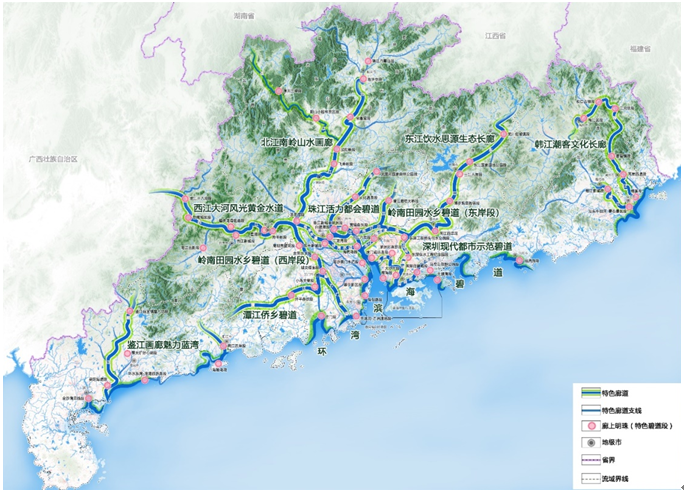

随着城市化水平的提升,生态修复工作逐渐在城市化地区开展。1990~2006年,珠三角的耕地减少了32.44%,城市建设的急剧扩张,造成珠三角各类生态用地的破碎化和孤岛化问题日益严重。2010年2 月广东省政府颁布了《珠三角区域绿道网规划纲要》,随后进行了声势浩大的建设,到 2012 年底,珠三角九市共完成 2372 km 的省立绿道建设。

图1:珠三角绿道网总体布局图

图1:珠三角绿道网总体布局图

珠三角绿道网的规划建设主要起到三个作用:一是基于景观生态学“斑块-廊道-基质”模式,在景观破碎的城市化地区珠三角,把幸存的生态斑块用绿道网进行连接,通过人工措施的“廊道”完善珠三角景观格局;二是划定不小于3~15米的绿道绿化隔离带及划定绿道两侧不小于20~200米的管控地区,通过绿道网的建设来完善城市化地区的生态廊道;三是在生态廊道中修建慢行径,把绿廊变为绿道,让市民在使用中关注绿廊,在关注中保护绿廊,从以前划线死守的“防守式保护”向“积极式保护”转变,为城乡居民提供更多户外活动空间,增进城乡之间的交流和融合,提高市民生活质量的同时为乡村发展带来机会。总的来说,具有网络连接功能的绿道网建设打破了原来只在城市之外孤立进行生态修复的状态,绿道向城外的伸延为市民架起了与外部自然联系的桥梁,而其向城市的伸延,又把自然的绿脉引入了城市。

广东国土生态修复的新问题和新方向

水环境的治理与生态修复

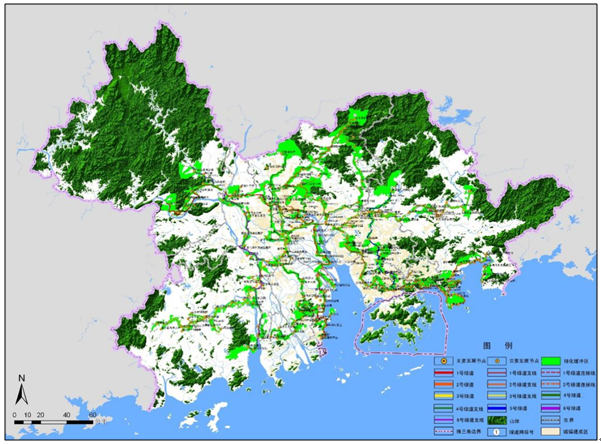

在广东生态环境问题中,水的问题最突出。在水质问题方面,在 2016 年住建部和环保部联合公布的城市黑臭水体排名中广东位列第一,练江、茅洲河成为全国闻名的污染河流。改革开放后广东形成了低成本的外源性工业扩张模式,大量河道水网被侵占,河网水文被改变,工业生产向周边支流排污,呈现“大江大河饮水,内江内河排污”的态势。同时,广东作为全国台风、暴雨灾害最严重的省份,建设了大量硬质堤岸、闸坝等“灰色”工程措施,对河流生态系统的健康造成了巨大冲击,通过对水文、河流物理形态、岸边带、水质和水域生物 5 个要素的评估,发现广东大多数河流出现不同程度的健康问题。

表1:主要流域生态发展特征

注:引自《广东万里碧道总体规划(2020-2035年)》,

注:引自《广东万里碧道总体规划(2020-2035年)》,

广东省政府2020年印发实施。

过去十几年来,治水行动一直是广东的重要工作。2002年实施的《广东省珠江水环境综合整治方案》以治污为抓手,将“一年初见成效,三年不黑不臭,八年江水变清”作为整治目标;2013年的《南粤水更清行动计划(2013—2020年)》同样将地表水作为主要整治对象;2016年国家大力推动城市黑臭水体的治理后,广东许多城市的黑臭水体治理取得明显成效,但部分河段仍会出现复黑的状况,表明生态系统没有得到长久性改善。

2014 年开始,深圳、东莞分别对茅洲河和华阳湖开展了以治污为抓手的带动沿线污染企业治理及沿岸土地功能优化的工作,将治水与治岸联动,在改善水生态环境的同时,以景观环境为牵引带动了沿岸产业的升级。而沿岸产业的升级又进一步稳固了治水的成效,使治水的成果为市民所享用。深圳、东莞探索出来的治水、治产和治城联动的经验,引起了广东省委省政府的重视。基于此,2018 年 6 月,在国家大力推进社会主义生态文明建设的背景下,广东省委省政府在十二届四次全会上强调将治水与治岸联动,并提出建设万里碧道的决策部署。

从网络连接到系统耦合

万里碧道规划建设

水的治理是“自然—人工”二元调节过程,社会水循环过程和人对土地的开发利用过程深刻影响着自然水的循环,水的问题既与流域社会经济相关,也与自然系统的完整性相关,流域问题具有复杂性的特征,不能只聚焦在单一问题上。21 世纪以来,世界各地的河流生态修复已经逐渐从关注供水安全、水质治理或防洪排涝等单一目标向注重实现自然生态系统与社会经济系统的可持续并存的多元目标转变。水生态的恢复取决于水的自然生态过程的恢复状况。

国际上水系生态修复的视角逐渐从过去基于形式的修复转向注重受损生态过程的修复,生态过程的修复方式包括河流连接性的修复和河道的再自然化,连接性修复使得河道系统内部与外部之间相互连通,促进河道的自然动态过程;而河道的再自然化,可以让生态系统自我修复并完善功能。而从根本上恢复水环境有赖于源头减污,故治水与治岸相结合是水环境长效治理的关键,在水环境治理的同时,提供良好的水岸景观和交流场所,不仅可以吸引市民在此活动并成为义务的污染排放监督员,沿线良好的公共活动空间还将成为吸引经济的聚焦点,推动沿岸土地用途的更新,从而形成对水环境更友好的经济形态。因此,把生态修复作为实现从政府管理到系统耦合的适应性治理已越来越受到国际关注。

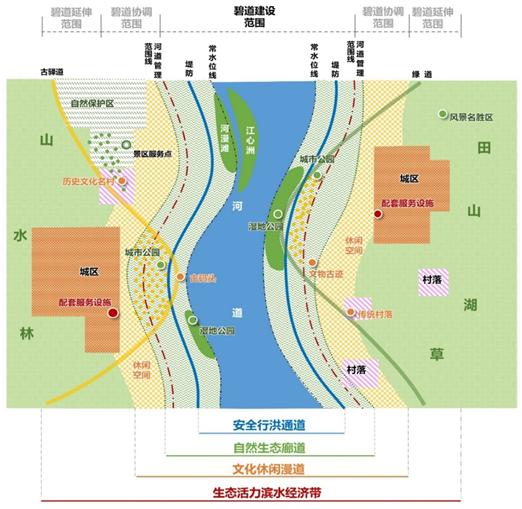

广东建设万里碧道的目的是推动治水从部门行动向政府统筹转变,从以水生态功能恢复、水安全提升为目的的单要素治理向促进流域社会—生态系统耦合的综合行动转变。万里碧道建设的基本理念是用系统的思维治水,在水环境和水安全的治理过程中充分认识与挖掘河流水系的生态、人文及景观价值,强调安全、生态、景观和游憩功能的复合。在传统的水环境、水安全治理中融入生态与共享理念,结合公众多样的需求,为社会提供优质的生态产品,促进水、产、城共治,构建生态-社会耦合的复合系统。

创新机制、顶层统筹,确保河流水系生态修复多元目标的实现

广东省委省政府首先进行顶层统筹,制定了《总体规划》来统筹远景和目标,编制了《广东万里碧道设计技术指引》( 以下简称《技术指引》) 来协调部门规章与技术要求,颁布了《中共广东省委 广东省人民政府关于高质量建设万里碧道的意见》来统筹部门和地方工作。

《总体规划》确定了万里碧道建设的理念、总体目标、建设任务,在三个总体目标(构建生态、韧性、安全的河湖水系、为人们提供美好生活好去处、共建高质量发展的生态活力滨水经济带)和“5+1”重点任务框架引领下,统筹原有各类涉水工作,使各部门贯彻新的理念和目标,以部门协同形成合力,实现多元目标。

图2:碧道“三道一带”示意图

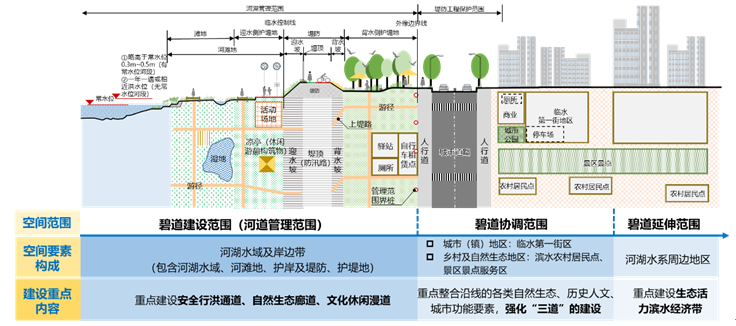

《技术指引》提出要以流域视角系统分析水资源、水安全、水环境、水生态、景观与游憩等方面的特征与问题,在现行技术标准或规范的基础上,提出适宜推进万里碧道建设的技术要求。例如,水利部门要转变“安全唯一”的观念,在满足防洪安全的基础上允许万里碧道设计结合不同频率的洪水位利用河滩地、堤顶和护堤地等,作为生态修复或公众户外活动的空间;自然资源部门要将万里碧道建设的主体空间—河道管理范围、河流生态缓冲带范围纳入国土空间规划体系,并将万里碧道的设计要求纳入详细规划中,确定土地的出让条件、优化岸边带的土地利用和改善生态,逐步引导岸边带资源的可持续利用。

图3:碧道建设范围、协调范围、延伸范围及建设任务分布示意图

图3:碧道建设范围、协调范围、延伸范围及建设任务分布示意图

《意见》明确了全省各级全面推行河长制工作领导小组对万里碧道建设的组织领导和统筹协调的责任,要求发展改革、财政、自然资源、生态环境、住建、交通运输、水利、农业农村、文化和旅游等部门协同,把现有的工作与万里碧道建设相结合,协调各类专项资金和项目安排,协同推进万里碧道建设,形成部门协同、水岸共治的新格局。

这些统筹文件有力地推动了各部门在相关涉水工作中的目标协同、技术协同和工作协同,从而确保了河流水系生态修复多元目标的实现,促进了河流生态—社会系统的耦合。

线面结合、水陆结合,恢复河流的自然生态功能

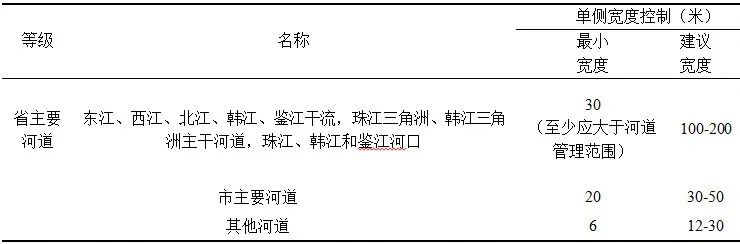

万里碧道规划建设以恢复河流的连接性和河道再自然化为目标,从流域—河道双尺度着手进行规划建设,并提出相关管控要求。在流域层面,《总体规划》从生态完整性和流域系统性出发,参考国内外相关学者对于生态保护廊道适宜宽度的研究,划定省、市主要河道及其他河道的生态缓冲带 ,构建连通广东北部九连山、莲花山脉等主要山体和南部海岸带的河流生态廊道,并提出缓冲带内有序实施退耕、退养还河及生态修复等工程的要求,同时强调通过流域范围内的调水管理、水系连通等措施保障河流的生态流量。在河道层面,《总体规划》强调要从河流的健康角度出发,从“水文、河流物理形态、岸边带、水质和水域生物”5个方面对河流的健康状况进行评估,在充分调查及评估现状后识别河道生态修复面临的主要问题,包括水资源、水安全、水环境、水生态和岸边带开发利用等方面的问题,再提出相应的解决方案。

表2:万里碧道各级河道生态缓冲带单侧划定宽度控制表

注:生态缓冲带单侧划定宽度计算方式:1.背水侧堤脚线清晰的按堤脚线起算;2.背水侧堤脚线不清晰的,按临水侧堤顶线起算;3.没有堤防的按设计洪水位与岸边的交界线起算。

万里碧道建设以实现河道生态过程和功能的完整、提升生物多样性为目标,注重水生—陆生生境的共同维育。水生生境依赖河流水系的四维 ( 纵向、横向、垂直和时间 ) 连通 ( 这也是过去工程化的河道治理所忽视的 ),最大限度地保护和修复河道的自然形态,可以为鱼类、底栖动物等水生生物提供自然生境。而陆生生境对河漫滩、江心洲和滩后林地等区域进行营造,则可为水鸟提供觅食地和栖息地。

依托自然、水陆联动,引导社会系统的调整

连接景观和生活场所。世界银行的报告称“河流,尤其是城市中的穿越河流对于良好生活质量的营造,具有决定性影响”。广东气候炎热、潮湿,而水岸地区因为水陆热容比的差异具有良好的通风条件环境,形成舒适宜人的气候,所以广东人更是具有亲水的天然属性。万里碧道建设在完成河道生态修复的基础上,在防洪安全前提下利用河滩地、堤顶、护堤地等空间建设户外运动场所和游径体系,形成沿河休闲漫道,满足公众亲近自然、强身健体及社会交往的需求,实现城乡景观和生活场所的连接。

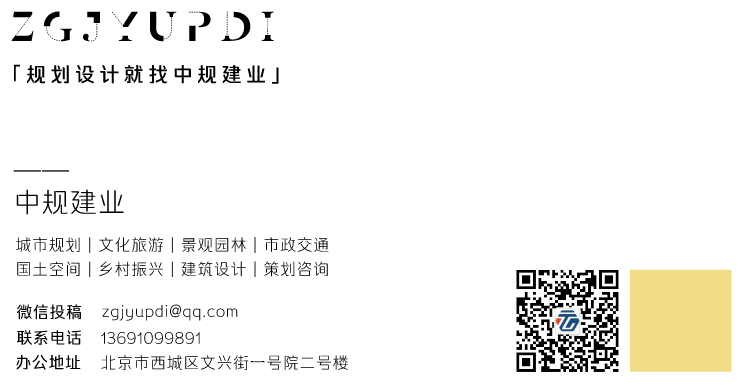

联通城乡、通山达海。河流在孕育人类早期聚落文明方面起到了关键作用,地域文化分区往往以流域为单元,如广东省粤中广府文化区、粤东北—粤北客家文化区和粤东福佬文化区三大文化区,其范围就与西江、北江、东江和韩江等流域范围高度重叠。这些流域丰富的历史文化与河流的自然特征相结合,形成了万里碧道规划中的东江饮水思源生态长廊、西江大河风光黄金水道和北江南岭山水画廊等主题。流域尺度的主题与城市尺度的资源条件和需求相结合,形成了具有自然生态和文化休闲功能的碧道网络。这个网络联通城乡、通山达海,对于受困于高密度的广东城市来说意义重大。如果说广东绿道网是基于斑块连通原理建立起来的人工网络,那碧道网则是依托自然的联通网络,是基于自然的解决方案(Nature-based Solutions)。

图4:广东万里碧道总体特色格局图

图4:广东万里碧道总体特色格局图

联动周边。生态基础设施可以为城市和居民持续地提供自然产品与服务,沿着河道构建自然生态廊道和文化休闲漫道后,滨水地区便可成为公众休闲活动的场所。万里碧道建设以线性开敞空间为媒介,在城镇地区建设交通基础设施和公共服务设施,推动沿线“三旧”用地的改造,为新经济的发展提供环境基础;在乡村和郊野地区充分利用自然风景资源及历史文化资源,将碧道与全域旅游、乡村振兴战略统筹结合,使碧道成为沿线乡村提质发展的助推器及社会系统优化调整的触媒。

分类设置、分阶段建设,促进流域自然—社会系统的耦合

万里碧道建设分为4种类型,强调因地制宜用好人工力和自然力。国际生态修复经验表明,对于受干扰程度不同的生态系统,采取的修复措施也应不同,对于受干扰程度小的生态系统应以保护为主,对于受干扰程度大的生态系统则需进行人工干预,力求在降低干扰的基础上让自然做功,充分发挥生态系统的自我恢复能力。《技术指引》提出万里碧道4种类型碧道差异性的修复策略。都市型、城镇型碧道需要进行必要的人工修复,避免建设性破坏,不能把河流两岸的景观休闲带等同于市政公园,过度的园林化景观是对自然力的对抗,要认识到河流水系自身是活力十足的生态系统,要让自然做功,为市民留下观察和了解自然的窗口;乡野型、自然生态型碧道应尽量保留并维护原生景观风貌,减少人工干扰,发挥自然力的作用,以及发挥自然生态在美学、科普和科研等方面的价值。

万里碧道建设分为3个阶段,重视时间维度在生态修复中的重要性。生态系统因受外界各种因素的影响而处于不断变化过程中 ,故还应在生态修复过程中及时调整、优化方案。万里碧道建设充分考虑了河流水系生态服务功能与社会服务功能的复合,以及生态修复过程的时间要素,其建设分为稳固基础、建设成型和成熟发展 3个阶段,建设期为 2020~2035年。稳固基础阶段以水资源、水安全和水环境任务为主;建设成型阶段充分挖掘并利用河流水系的多元价值,推进水生态保护与修复、水岸景观和游憩系统建设,提升碧道生态、文化和公共服务功能,推动“三道”建设成型;发展成熟阶段主要是共建生态活力的滨水经济带。

万里碧道建设积极发挥市场和公众的作用,强调政府与市场的联动。目前国内的生态修复实践侧重于依靠政府的干预来推行,政府通过部门调度可以协同多方面的资源,从而有效推进修复项目;但随着生态修复的视角向社会-生态耦合系统转变,生态修复本质上更被认为是一种社会现象,且由一系列社会决策支撑。在万里碧道建设的“5+1”重点任务中,政府要在“5”大建设任务上发挥主导性的统筹推动作用,但“1”项提升任务 ( 共建生态活力滨水经济带 ) 则需要政府做好引导的角色,让市场在经济带的构建中发挥主导作用,同时要使得建设的成果为人民所满意,就需要加强公众参与,鼓励社会团体、单位或个人以各种方式参与碧道的设计、建设和维护工作,只有这样,良性的社会-生态关系才能逐步建立起来。

结 语

广东早期的生态修复表现出单要素治理的特征,其绿道网的建设是首项生态修复与社会服务功能相结合的大型网络连接工程。社会-生态复合系统理论认为,良好的生态修复工作需在系统治理的基础上充分考虑社会的协调作用,使社会、生态达到耦合。但是,过度强调社会服务功能会导致像广东绿道建设中出现的绿色廊道功能缺失问题出现。广东万里碧道建设计划试图把水系的水环境、水安全治理与生态修复和社会功能的调整相结合,使广东生态修复走向了综合治理方向,希望通过水陆联动实现社会-生态系统的良性循环,从而使流域国土空间功能得以优化。

顶层的机制创新是水系治理从面向自然生态功能恢复的要素治理转向促进流域社会-生态系统的耦合及优化国土空间功能的关键,为此,广东省委省政府通过《总体规划》《技术指引》和《意见》进行高位统筹,使得河流水系的生态、文化和景观价值得到更充分的发挥,为沿线社会系统优化调整提供了良好的触媒。在万里碧道未来的建设实践中,能否充分发挥自然力的作用、能否不偏向社会或生态单一目标、能否让社会和公众真正参与进来等,这些问题的回答直接关系到万里碧道的建设能否为广东走出一条地巧用自然之力推动流域生态修复和国土空间功能优化的路子。

参考文献:

[1]闵忠荣,张类昉,张文娟等.城市水生态修复方法探索——以南昌水系连通为例[J].规划师,2018,34(05):71-75.

[2]彭建,吕丹娜,董建权等.过程耦合与空间集成:国土空间生态修复的景观生态学认知[J].自然资源学报,2020,35(01):3-13.

[3]生态修复实践的国际原则与标准(第二版)[M]. 2019

[4]易行,白彩全,梁龙武等.国土生态修复研究的演进脉络与前沿进展[J].自然资源学报,2020,35(01):37-52.

[5]曹宇,王嘉怡,李国煜.国土空间生态修复:概念思辨与理论认知[J].中国土地科学,2019,33(07):1-10.

[6]白中科, 周伟, 王金满等. 试论国土空间整体保护、系统修复与综合治理 [J]. 2019, 000(002): 25.

[7]夏方舟, 杨雨濛, 严金明. 中国国土综合整治近40年内涵研究综述:阶段演进与发展变化[J]. 中国土地科学, 2018.

[8]王威, 胡业翠. 改革开放以来我国国土整治历程回顾与新构想[J]. 自然资源学报, 2020, 035(001):53-67.

[9]董祚继. 关于新时代自然资源工作使命的思考[J]. 资源导刊, 2018.

[10]吴丹丹,蔡运龙.中国生态恢复效果评价研究综述[J].地理科学进展,2009,28(04):622-628.

[11]石垚,王如松,黄锦楼等.生态修复产业化模式研究——以北京门头沟国家生态修复示范基地为例[J].中国人口•资源与环境,2012,22(04):60-66.

[12]叶长盛,董玉祥.珠江三角洲土地利用变化对生态系统服务价值的影响[J].热带地理,2010,(6),603-608.

[13]广东省住房和城乡建设厅.珠三绿道规划建设年度报告2010[Z],2011

[14]Forman, R.T .T .and M .Godron. Landscape Ecology[M] . New York.1986.

[15]秦小萍,魏民.中国绿道与美国Greenway的比较研究[J].中国园林,2013,(2):119-124

[16]广东省住房和城乡建设厅.关于印发《广东省绿道控制区划定与管制工作指引》的通知(粤建规函 [2011]203号)[Z].广州:广东省住房和城乡建设厅,2011.

[17]马向明,程红宁.广东绿道体系的构建:构思与创新[J].城市规划,2013,(2):38-44.

[18]刘云刚,罗启亮.绿道建设对乡村旅游的影响研究——以广东增城为例[J].城市观察,2014(01):67-81.

[19]卢轶. 珠三角绿道网获全球百佳范例奖[N]. 南方日报,2013-02-07(09).

[20]三、人口 3-8 各市城镇人口占常住人口的比例. ,广东统计年鉴,中国统计出版社,2019,100,年鉴.

[21]2017年广东省全面推行河长制工作回顾[J].水资源开发与管理,2018(06):1-4.

[22]侯鑫,潘威.20世纪30年代珠江三角洲平原河网结构重建及最大槽蓄容量[J].热带地理,2015,35(06):883-889.

[23]吴娟.深圳市水环境污染评价[J].科技资讯,2007(21):159.

[24]刘学红,范学军.“城市双修”视角下的黑臭河道治理方案——以南京铁心桥街道为例[J].规划师,2017,33(S2):15-21.

[25]董哲仁.河流健康评估的原则和方法[J].中国水利,2005(10):17-19.

[26]李文华,李百炼等.绿水青山的国家战略、生态技术及经济学[M].江苏凤凰科学技术出版社:江苏,2019:20.

[27]王浩.水生态文明建设的理论基础及若干关键问题[J].中国水利,2016(19):5-7.

[28]王志芳, 岳文静, 王思睿等. 综述国际流域生态修复发展趋势及借鉴意义 [J]. 2019, 008(002): P.221-33.

[29]李雅.绿色基础设施视角下城市河道生态修复理论与实践——以西雅图为例[J].国际城市规划,2018,33(03):41-47.

[30]董哲仁,孙东亚,彭静. 河流生态修复理论技术及其应用[J]. 水利水电技术,2009,40( 1) : 4-9,28.

[31]宋爽, 王帅, 傅伯杰等. 社会—生态系统适应性治理研究进展与展望[J]. 地理学报, 2019, 74(11).

[32]刘益. 美国华盛顿州西雅图派柏溪生态修复设计初探[J]. 传播力研究, 2019(33).

[33]刘苑,王润,陆文钦等.城市河流社会-经济-自然复合生态系统构建——长沙市圭塘河流域治理与生态修复规划设计[J].景观设计学,2019,7(04):114-127.

[34]刘焱序,傅伯杰,王帅等.空间恢复力理论支持下的人地系统动态研究进展[J].地理学报,2020,75(05):891-903.

[35]朱强,俞孔坚,李迪华.景观规划中的生态廊道宽度[J].生态学报,2005(09):2406-2412.

[36]Ward, J, V. The Four-Dimensional Nature of Lotic Ecosystems. Journal of the North American Benthological Society, 1989, 8(1):2-8.

[37]世界银行《2017世界最佳生活质量参数调研报告——基于52个国家》.

[38]俞孔坚.景观作为新城市形态和生活的生态基础设施[J].南方建筑,2011(03):10.

[39]赵志民,宁夕英.浅议蜿蜒型河道裁弯取直工程[J]. 河北水利水电技术, 2002(2):28-29.

[40]余辉.日本琵琶湖流域生态系统的修复与重建[J].环境科学研究,2016,29(01):36-43.

[41]庄荣,高阳,陈冬娜.珠三角区域绿道规划设计技术指引的思考[J].风景园林,2010(02):81-85.

[42]KONDOLF G M, YANG CN. Planning river restoration projects: social and cultural dimensions[M] // DARBY S E, SEAR D A. River restoration: managing the uncertainty in restoring physical habitat. Wiley, 2008: 43-60.

[43]Ostrom E. A general framework for analyzing sustainability of social- ecological systems[J]. Science, 2009, 325(5939): 419-422.

文章来源

南粤规划

作者 | 马向明 魏冀明

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):国土空间生态修复新思路:广东万里碧道规划建设探讨

规划问道

规划问道