导读

9月20日下午,由中国城市规划学会城市更新学术委员会主办、深圳市城市规划设计研究院有限公司承办的“2020中国城市规划学术季”活动之一——“共建共治共享的城市更新制度建设”专题会议上,上海东岸投资(集团)有限公司浦江事务协调部孙政副主任应邀作了题为《黄浦江东岸滨江公共空间多元主体共建共治共享的更新实践》的专题报告。

本文字数:3850字

阅读时间:12分钟

孙 政

上海东岸投资(集团)有限公司浦江事务协调部副主任

孙政副主任全面介绍了黄浦江东岸滨江公共空间的共建共治共享实践,提出浦江东岸在共建方面进行了“众创众规”实践,在共治方面形成了“多维合力”管理,在共享方面构建起“共同的浦江,共享的未来”,使黄浦江东岸滨江公共空间逐渐成为富有人情温度、历史厚度、文化活力和城市魅力的城市会客厅,真正实现了“人民城市人民建、人民城市为人民”。

01

孙政副主任首先介绍了黄浦江东岸贯通开放工程的建设背景和成效。

1

黄浦江两岸贯通的背景和主要工作

作为上海市最大的河流,黄浦江自明代以来便成为上海市水上的大动脉,1843年上海开埠以后成为中国最主要的对外口岸,黄浦江沿线相继建成了造船厂、纺织厂、发电厂、水厂等近现代工业的码头聚集地。

2002年上海市委市政府向海内外宣布黄浦江两岸综合开发的重大决策,提出八字原则“百年大计、设计精品”,要求高标准开发、高质量建设,将黄浦江打造为水与绿的南北向滨江景观带和休闲旅游带,真正成为“人民之江”。

2010年以世博会为契机,黄浦江沿岸基础设施和环境品质建设进入优化提升期,到2016年市委市政府再次将黄浦江两岸贯通开放工程列为市政府1号工程。2017年底,杨浦大桥到徐浦大桥45公里滨江公共空间贯通开放,标志着黄浦江沿岸的发展进入更关注品质、魅力和人文关怀的新阶段。

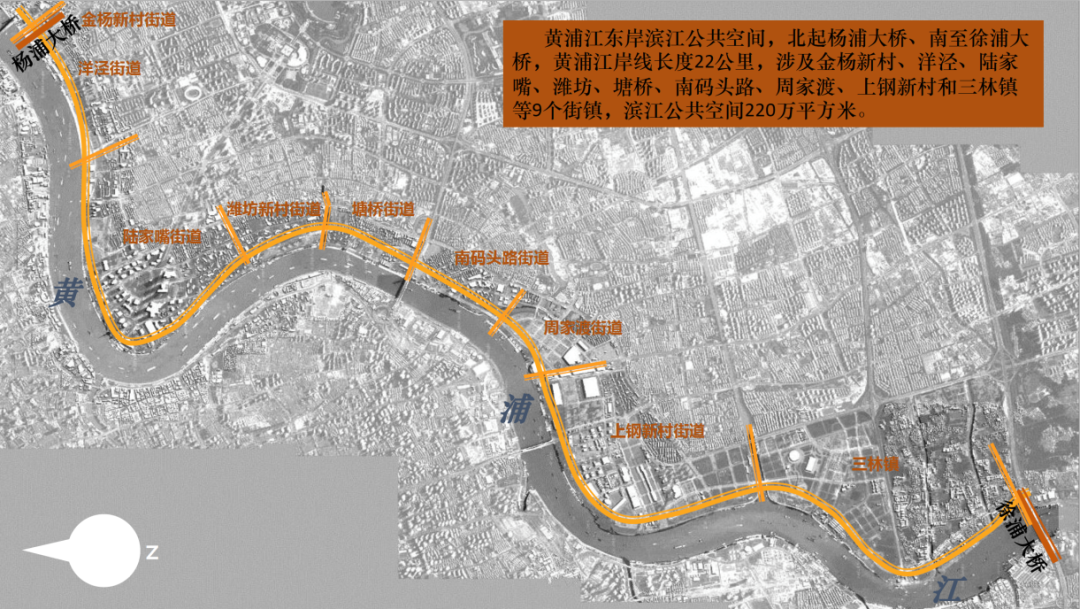

黄浦江东岸滨江公共空间北起杨浦大桥、南到徐浦大桥,属于黄浦江核心段,岸线共有22公里,是核心段两岸五区滨江公共空间中规模最大的,也是岸线最长的,其贯通开放工作主要包括三个方面:

一是打通堵点。在贯通开放之前,滨江公共空间很多地方是老百姓进不来或走不通的,所以做的第一项工作就是打通堵点,把环境整治做好,把堵点清理出来;

二是连接断点。滨江沿线有很多轮渡站,市民原来没办法直接跨越,通常要到外围市政道路绕行。针对这类断点问题,通过架设慢行桥的方式,将轮渡站两侧的滨水空间节点连接起来;

三是改墙建绿。在贯通开放之前部分区段防汛墙没有达到千年一遇的标准,因此结合贯通开放工程把一些原来没有达标的防汛墙进行整体改造提升,同时严格按照规划,将未建绿地按规建成,对既有绿地景观提升。

2

黄浦江东岸贯通工程的主要成效

通过东岸贯通开放工程,取得的主要成效包括:

一是生态性,以滨水绿地为基底,建成220万平方米公共空间。黄浦江两岸是上海市绿化生态系统中的1号绿道,东岸滨江贯通后,22公里的岸线形成了220万平方米的公共空间,80%作为绿地,绿化覆盖率超50%,具有开敞的江面、舒朗的空间和生态的植被,给市民提供了非常良好的休闲场所;

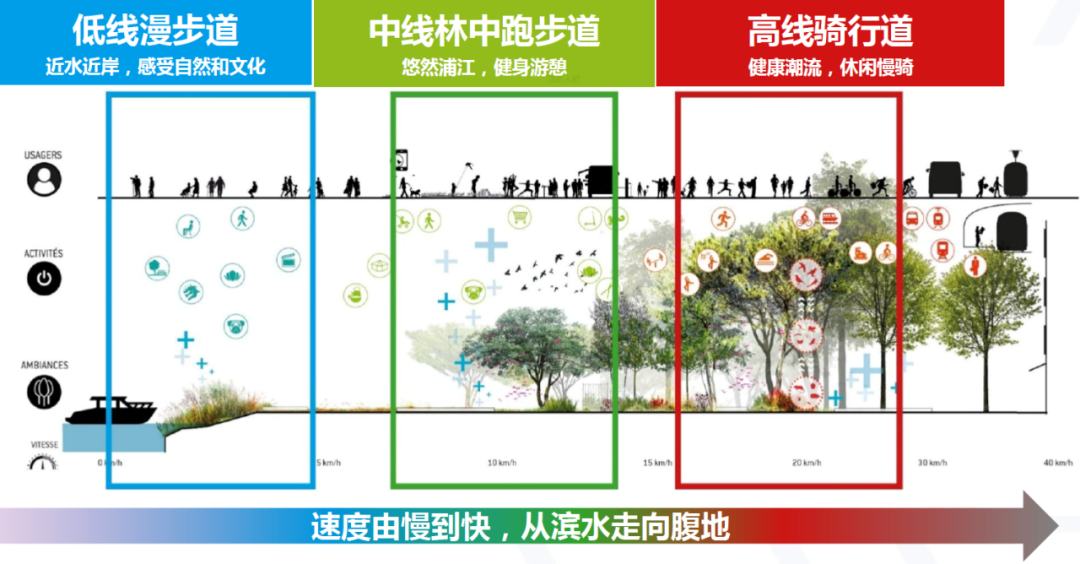

二是连续性,以三道并行为主线,打造22公里连续通畅的慢行系统。通过贯通开放工程把滨江公共空间慢行系统进行了疏通和连通,并创新性提出连续并行的三道贯通,包括低线漫步道、中线林中跑步道、高线骑行道;

三是专项统筹,形成12座特色慢行桥。邀请建筑师来做7座跨河景观桥梁设计,使慢行桥既是连接两侧的公共空间,同时自身也是一道风景,又具有较强的艺术性。同时通过5座轮渡桥实现轮渡站两侧公共空间的贯通,结合轮渡站建筑二层的公共空间实现无缝连接,使一层作为轮渡站交通人流的横向通行空间,二层作为滨江公共空间通行平台,两者互不干扰,并且通过二层提供绝佳的观景视角。

四是统一性,以专项要素整体统筹,实现28个统一有序的空间序列。通过统筹慢行道系统、绿化种植、标识标牌、照明灯具、城市家具、游憩服务设施(望江驿)等专项要素,使各个建设项目在保证个性的同时,形成相对统一的空间序列。

五是人文性,传承历史文脉,留住城市记忆。在贯通过程中结合工业遗存进行比较有特点的更新,如将原来煤炭码头的煤仓变成艺仓美术馆,原上海船厂改为艺术时尚中心,民生码头地区改为2017年上海城市空间艺术季主展馆等。

02

然后,孙政副主任分享了浦江东岸滨江公共空间通过“众创众规”进行空间共建的实践。

1

一是市区联手、以区为主。

黄浦江两岸开发作为市委市政府头号工程,时任书记明确45公里岸线2017年底要实现基本贯通开放,在这样的头号任务和目标前提下,成立“黄浦江两岸开发工作领导小组”,市长任组长,副市长任副组长,成员单位包括市规资局、住建局、交通委、市容局等,充分统筹协作。在领导小组下,设置“黄浦江两岸开发工作领导小组办公室”(现“一江一河办”), 作为两岸开发的常设管理机构;在区级层面,沿江各区成立开发管理机构,在业务上接受市浦江办的指导,各自完成各自区段的贯通工程,使每个区各具特色、各显所长。

2

二是三箭齐发、众创众规。

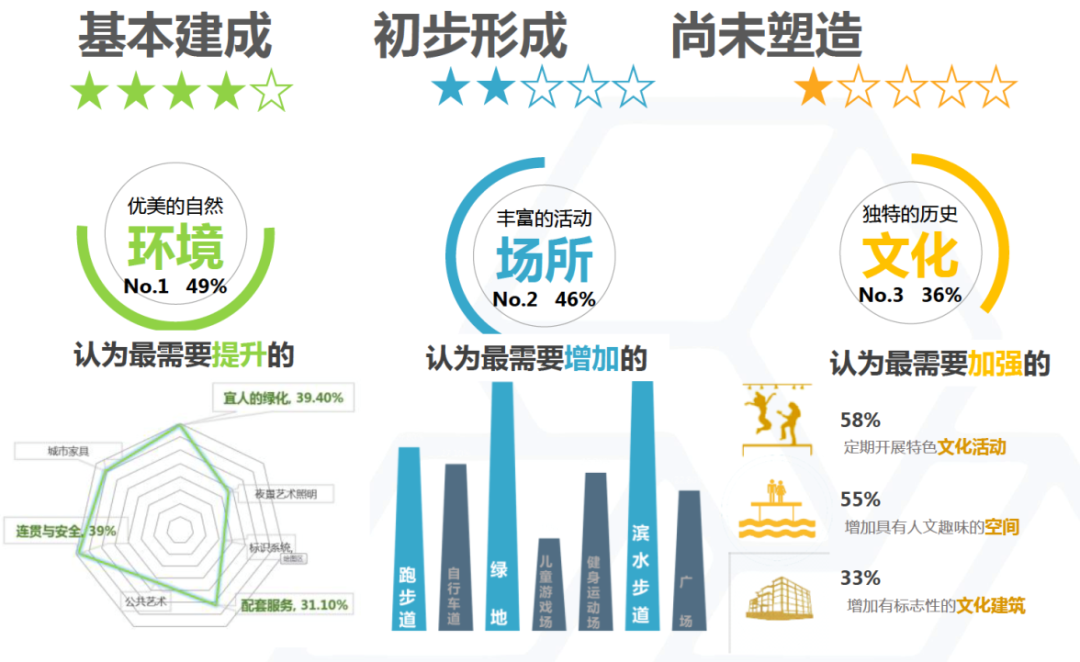

在高度上,邀请5家国内外最优秀的设计单位进行国际方案征集,体现了浦东贯通开放设计的高标准;在广度上,邀请青年设计师参与节点设计竞赛,同时通过问卷调查组织公众意见征询;在深度上,将设计创意落实到法定规划,变成一张可以实施的蓝图。

在公众咨询方面,通过2万份公共问卷咨询公众的期望和需求,了解到公众认为现状的滨江岸线功能比较单一,需要增加多样丰富的公共活动场所,同时又有绿色开放的自然环境,也要增加滨江的人文艺术氛围。2020年第三方研究机构的调研报告显示,浦江东岸滨江公共空间是比较受市民欢迎的,从散步、跑步等传统休闲功能,到观光骑行、家庭亲子等多元化的场景叠合,再到自然风光、人文特色和服务质量等都是市民所需要的。可以看到贯通前后市民的向往和评价维度是一以贯之的。

同时将微信公众号作为贯通众创众规的重要手段,从2015年设计开始之前即设立“浦江东岸”微信公众号,通过该公众号向市民分滨江建设过程中和贯通开放后的各类活动,至今累计发送300多篇文章。

3

三是一方统筹、三方实施。

一方统筹,即由新区浦江办统筹规划、方案和建设标准,同时进行整体计划统筹和进度的协调;三方实施,即是由3家建设主体负责28个项目(包括景观工程、防汛墙工程、桥梁工程等)的实施,浦江办进行三方统筹协调。

03

接着,孙政副主任介绍了浦江东岸滨江公共空间通过“多维合力”实现家园共治的探索。

1

针对22公里的滨江公共空间,通过多维合力进行共同管理。

其中浦东新区人民政府作为黄浦江东岸滨江管理主体;区浦江办负责整体统筹协调和活动备案,并对望江驿进行综合管理;专业机构负责专业事项,如区生态环境局进行公共空间综合养护,区公安分局针对公共空间的治安、交通和大型活动进行安全保障;区城运中心对公共空间城市综合管理进行总体协调和指挥,涉及的9个街镇进行属地化的城市管理和社会治理,配合开展工作和组织志愿者。

2

结合22座望江驿,构建社会共治的“螺蛳壳”。

每座望江驿的占地面积仅120平方米左右,正是在这样一个小小的螺蛳壳内,形成了社会治理的范本。

望江驿的1.0阶段作为基本休憩服务设施。最初设想通过设置卫生间、休息室,并配备急救箱、应急手机充电、小微便民服务设施等,为市民到滨江游览提供公共服务。

望江驿的2.0阶段作为党建服务带。到了实际管理阶段,区委组织部牵头把22座望江驿打造为党群服务带,通过22座望江驿所在的9个街镇,属地化组织志愿者来对望江驿进行服务管理,志愿者白天在休息室给市民提供各类志愿服务,通过街道志愿者的形式把党建服务功能做实;望江驿同时提供图书架,放一些经典的读本、文化典籍以及驿站主题相关的书籍等供市民和游客阅读;此外还设置有活动角,可以给市民和社会组织定期开展各类活动提供场所。

望江驿的3.0阶段则存在无限可能。现在22个望江驿具备统一的功能,在此基础上希望进一步进行特色赋能,叠加文化、科技、展示、服务等不同功能,同时可以由不同的专业主体运营,包括企业、街镇、公益组织、媒体等等。但是运营功能和运营主体都被要求保证望江驿的公共性、开放性和公益性,从而真正发挥望江驿会客厅的窗口作用。例如,8号望江驿与新区妇联合作,是“和美”主题,旨在打造成亲子会客厅,里面家具布置也做了特色化设计,设置了儿童座椅;5号望江驿是“初心”的主题,所以里面的布置充分展示浦东开发开放的过程;3号望江驿作为文化会客厅,2019年全年向市民做了300场直播,运营主体邀请了文化名人在望江驿里面通过线上直播的方式给市民进行各类专题的文化活动分享。现在已有6座望江驿进行赋能,接下来16座也将通过这样的方式做到“一驿站一特色”,从而实现无限可能。

“南墙”上的社会共治案例。在22公里南侧的终点处建有一堵墙,再过去是目前还没有贯通开放的地方,所以骑行到这里就是南墙,所谓“不到南墙不回头”,留下了“南墙”涂鸦,引来一波一波的市民打卡,并留下自己随意的作品。后来管理主体觉得市民涂鸦太乱,就请了设计师在南墙进行涂鸦,但其后没多久更多的人在南墙留下更多更丰富的作品。可以看到,艺术跟日常生活的界限在此消解了,高雅文化和大众文化之间的差异消失了。这也为管理者提供思考,到底管理的尺度、管理的边界在哪里,“南墙”成为很好的范本。

04

最后,孙政副主任展示了基于浦江东岸滨江公共空间构建起的“共同的浦江,共享的未来”。

东岸是有温度的。望江驿建成以后对任何人开放,每个路过的人都有自己的休憩空间,它同时也可以给公共空间的养护管理者提供休息和避雨的空间。

东岸也是有厚度的。目前煤仓改成艺仓美术馆,筒仓承办空间艺术季,未来工业遗存改造更新力度将不断加大,东岸艺术氛围也将日益浓厚。

东岸也是有活力的。现在公共空间开放以后,浦江办通过备案制,把公共空间作为各类活动举办的场所,目前已有200余场体育赛事、公益活动、商业活动在这里举办。

东岸也是非常有魅力的。因为公共空间是上海市的“世界会客厅”,所以各类首秀、首展、首演,都可以在东岸公共空间集聚,使东岸的品牌价值日益显现。

从黄浦江到苏州河,上海可能还要再沿着这样的模式给市民提供更多更好的公共空间,并向市民开放,真正做到“人民城市人民建、人民城市为人民”。

供稿单位:中国城市规划学会城市更新学术委员会

你可能还想看这些

学术季 | 探讨共建共治共享的城市更新制度建设

点击图片阅读全文

冯斐菲:微空间·向阳而生——公益基金与责任规划师制度撬动多元参与的城市更新实践 | 学术季

点击图片阅读全文

黄卫东:城市更新在深圳城市治理过程中的实践与思考 | 学术季

点击图片阅读全文

点击进入学术季专题

原文始发于微信公众号(中国城市规划):孙政:黄浦江东岸滨江公共空间多元主体共建共治共享的更新实践 | 学术季

规划问道

规划问道