餐饮浪费不仅意味着浪费了大量的粮食,更意味着消耗了生产粮食所投入的大量资源,这其中,耕地资源首当其冲。从这个角度而言,节约粮食就是保护耕地、善待耕地。当下,我国耕地保护面临的严峻现实是什么?守住18亿亩耕地红线,防止耕地“非粮化”,哪些苗头性倾向性问题需要格外关注?“仓廪实”的必答题又是什么?

11月15日,周六。

早晨6时30分,当大多数人还在睡梦中时,45岁的北京市朝阳区高安屯餐厨垃圾处理厂作业司机王永强已经开始了他一天的工作。他用抹布擦了擦车门和后视镜,坐进驾驶室。

12时30分,23岁的北京某购物中心西北菜馆员工赵辉拖着一个绿色垃圾桶,来到所在的街道垃圾中转站。这是今天菜馆处理的第一批餐厨垃圾。

王永强、赵辉都只是北京餐厨垃圾处理链条上的小小一环。他们每天奔波忙碌于两点一线,几乎没有交集。但提起餐厨垃圾的变化,两人都不约而同提到8月这个时间点。

“以往每天按固定线路要跑3趟,现在只用跑两趟。”王永强觉得8月份以来工作轻省不少。

“过去,一天得倒掉两桶或者一桶半垃圾,现在差不多能减半。”赵辉说。

在8月这个节点,有两件事值得关注。

8月11日,习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出重要指示。他指出,餐饮浪费现象,触目惊心、令人痛心,提倡“厉行节约、反对浪费”。

在此之前的7月29日,自然资源部、农业农村部联合下发了《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》,坚决遏制新增违法违规占用耕地建房问题。

这两件事都指向了同一个问题——中国的粮食安全。

“每一食,便念稼穑之艰难”

——节约粮食亦是保护耕地

对于中国人而言,粮食不仅仅是大米、谷物、土豆等简单的称谓,更是自带高光的特殊存在——它是文化,更是感情。

“每一食,便念稼穑之艰难。”粮食安全,承载着社会变迁的喜悦与哀愁,在不同的历史阶段被赋予不同的定义。

“小孩盼过年,大人望插田。”在曾经的艰苦岁月里,粮食安全就是能吃口饱饭。而物质生活极大丰富的今天,粮食安全不仅仅意味着吃得饱,更要吃得好。1996年,世界粮食峰会将“粮食安全”重新定义为:“足够的、安全和营养的粮食,以满足日常饮食需求和偏好,并保证积极和健康的生活。”

但正如硬币的两面,“舌尖上的浪费”也随之而来。

成升魁是中国科学院地理科学与资源研究所的研究员,自2012年起,他带领团队对包括北京、上海、成都和拉萨等城市在内的366家餐饮业机构进行了调研,采集了8000余桌样本。在他看来,餐饮浪费在过去相当长的时间里情况严重——保守测算,我国餐桌上的食物浪费率为11.7%。

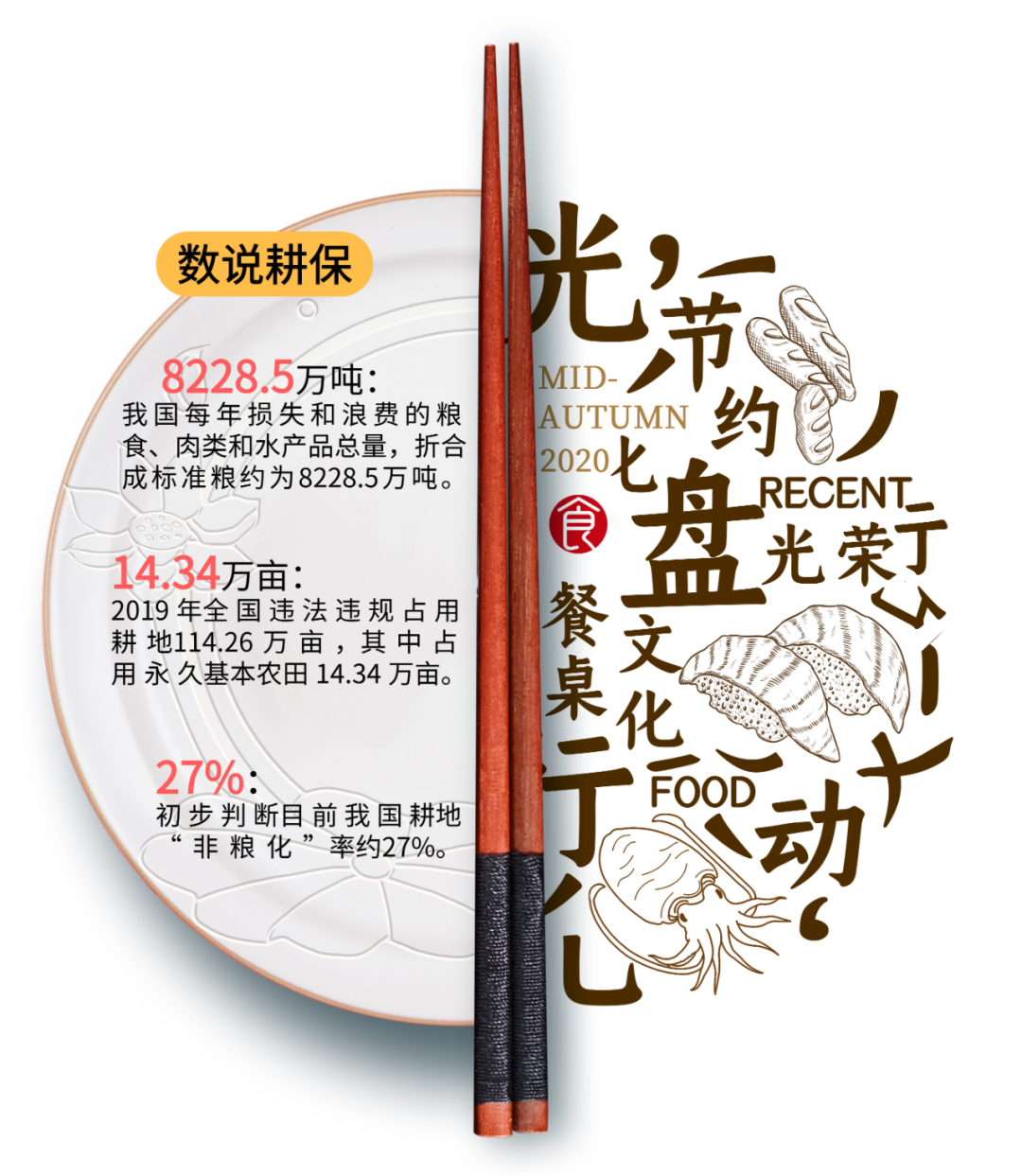

而据中国农业科学院的一项调查研究报告,我国每年损失和浪费的粮食、肉类和水产品总量,折合成标准粮约为8228.5万吨。

“为何要对粮食安全抱有危机意识?为何要反复敲响节约粮食、杜绝浪费的警钟?这是因为目前我国粮食消费量的增长仍快于粮食产量的提高。”光盘行动发起人徐志军说,再加上自然灾害频发、需求增长、资源约束、结构性矛盾等问题,我国粮食安全实际上长期处于“紧平衡”的状态。

除此以外,敲响警钟还因为餐饮浪费影响的不仅仅是粮食本身。

一粒米从种子到达餐桌,需要经过多少艰辛?

有人估算,从种植早稻到作物成熟一般需要90天~146天。这背后,承载着各类资源的消耗。

“餐饮浪费不仅意味着浪费了大量的粮食,更意味着浪费了生产粮食所投入的大量资源。这其中,耕地资源首当其冲。”中国农业大学土地科学与技术学院教授孔祥斌告诉记者。

与世界平均水平相比,我国耕地资源并不丰富,现有耕地中,中低等耕地比例高达70%,具有灌溉条件的耕地只占51.5%。

按照成升魁团队的统计,如果每人每天能节约一粒米,就相当于每年节省一万吨大米,相当于增加近万亩稻田。从这个角度而言,节约粮食就是保护耕地。

徐志军认为,耕地的利用率直接关系到“粮食链”的可持续性,而国家最根本的粮食安全有赖于此。从这个角度讲,节约粮食就是善待耕地,更为在生态脆弱区和生态敏感区实施退耕还林、还草、还湿提供了可能。

对乱占耕地建房“零容忍”

——0.04亩的“大动干戈”

0.04、0.08、0.12……

前段时间,自然资源部举行新闻发布会,通报了近期发生的35个农村乱占耕地建房典型案例,其中的一些数字引人关注。

比如,2020年7月,马某违法占用河南省林州市五龙镇泽下村0.04亩耕地建设车库。再比如,2020年9月,托某违法占用新疆伊犁州塔斯托别乡塔斯托别村0.08亩耕地建设住房(地基),等等。

梳理下来,35个典型案例中有28个涉及的违法占用耕地面积均不足1亩,都是零点几甚至零点零几的数值。

或许有人会问,零点几的事,有必要上升到部级层面发布通报吗?中国国土勘测规划院副总工程师邹晓云告诉记者,在坚决遏制违法乱占耕地上,还真得这样“大动干戈”。

这背后是我国耕地保护面临的严峻现实。

2006年,第十届全国人民代表大会第四次会议上通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出,18亿亩耕地是不可逾越的一道红线。

在邹晓云看来,这是一个约束性指标,不能松、松不得。这个“红线”守不住,粮食安全就有风险。

但近年来,随着我国工业化、城镇化的快速推进,建设用地的需求逐年增大,各种违法违规占用耕地的现象也愈加凸显,给18亿亩耕地红线造成了极大地冲击。

乱占耕地建房是其中一个突出问题。

党的十九大以来,各地各部门共同开展“大棚房”、违建别墅等专项整治,起到一定震慑作用。但是,农村乱占耕地建房现象并没有完全止住。违法违规占用耕地建房问题正从局部地区向全国范围、从普通房屋向楼房别墅、从农民自住向非法出售、从单家独户向有组织实施蔓延。

尤其是强占多占、非法出售等恶意占地建房行为,触碰了耕地保护红线,直接威胁国家粮食安全。这里面,有认识不到位的问题。许多地方对耕地保护的重要性虽有认知,但一到具体问题,总感到“我占一点,不碍大局”。

实际上,你占一点,我也占一点,加起来恐怕就不是一个小数目了。2019年耕地保护督察结果显示,当年全国违法违规占用耕地114.26万亩,其中占用永久基本农田14.34万亩。

这里面也有执法不严的问题。个别地方担心严格执法会妨碍当地产业发展和乡村振兴,对土地违法违规行为查处力度不够,导致有些人认为“占比罚的好处多”,在利益驱动下铤而走险。

此外,更有一些违法违规占用耕地的行为是在地方政府默许、推动下发生的,甚至本身就是某种政府行为。2018年的国家土地督察公告显示,2017年江苏、湖南、贵州等省243个挖田造湖、占地建水景等项目,违规占用、破坏耕地10.89万亩。数字触目惊心。

非农化、非粮化、非食物化

——高度重视苗头性倾向性问题

“仓廪实”的背后,离不开严格守护与严厉打击。

今年7月3日,中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议上强调,坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为;

7月29日,自然资源部、农业农村部联合下发了《关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》;

9月初,自然资源部印发《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》;

9月15日,国务院办公厅印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》;

11月17日,国务院办公厅印发《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》。

梳理其中的内容,不难发现,从“稳妥推进”到“明确摸清”“严肃追究”,再到“坚决制止”“牢牢守住”,措施越来越细化,措辞越来越严厉。这体现了党和政府保护耕地,筑牢粮食安全屏障的坚定决心。在这个问题上,是没有任何余地可留,没有任何情面可讲的。

而上述文件也让另一个当前的突出问题浮出水面——耕地“非粮化”。

“从实地调查情况来看,一些地方把农业结构调整简单理解为压减粮食生产,再加上耕地撂荒等方面原因,我国耕地‘非粮化’现象呈现逐步扩大趋势。结合统计数据,初步判断目前我国耕地‘非粮化’率约为27%。”孔祥斌告诉记者。

他的调研数据显示,我国耕地“非粮化”的现象呈现出明显的地域差异性。其中,华南地区耕地“非粮化”率约为41%,西南地区这一数值更是高达46%。相比而言,东北地区的耕地“非粮化”率仅为7%。孔祥斌认为,这得益于当地得天独厚的黑土地资源。而在南方不少地区这一情况则相反。

这其中,除了用于食物性生产的耕地“非粮化”,耕地“非食物化”更需要警惕。比如,一些经营主体在永久基本农田上种树挖塘,一些工商资本大规模流转耕地改种其他作物等等。

特别是个别地方打着“城乡绿化”“自然保护地建设”“河流、湿地、湖泊治理”的名义,随意扩大用地范围,搞“张冠李戴”“鱼目混珠”。

2017年~2019年,督察发现有1368个城市景观公园、沿河沿湖绿化带、湖泊湿地公园、城市绿化隔离带等人造工程未办理审批手续,涉及耕地18.67万亩、永久基本农田5.79万亩。

“上述苗头性倾向性问题必须加以重视,及早遏制和处理,否则将严重影响国家粮食安全。”邹晓云说。

“仓廪实”的背后

——提升耕地质量是必答题

广西壮族自治区北流市新圩镇全域土地整治试点项目航拍。记者 黄尚宁 摄

数说耕保

喜欢本文,就点击右下角“在看”

i自然全媒体

记者:肖颖

首席编辑:陈舒

编辑:郑雅楠

审核:兰圣伟

审签:赵晓涛

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):粮食安全目标下,耕地的隐忧与求治

规划问道

规划问道