作者:郑宇

今天我和大家分享的议题是《遗产档案记录与遗产认知》。

数字化本身是一个很大的概念,并不仅仅只是在遗产方面。遗产的数字化,目前大部分情况下,是指在文化遗产测量测绘领域的一种新的方式,这种方式属于遗产档案记录的一种。遗产测量测绘技术本身有其历史发展过程,各种技术先后出现,且当前都被一直使用着。

遗产档案记录

和大家一起看一些我能找到的按时间顺序排列的遗产档案记录。

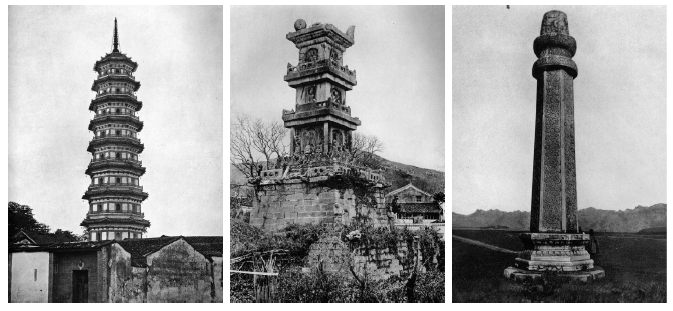

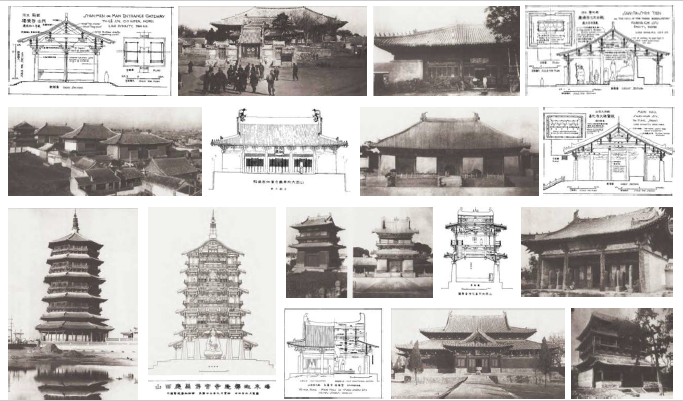

从以古建筑为代表的遗产来看,国外的一些学者如鲍希曼(Emst Boerschmann)比较早地在中国开展了档案记录工作,有照片和测绘图,这些档案给后来中国学者的研究提供了一些基础。同时还有关野贞、伊东忠太等日本学者,也开展了对中国古建筑的很多研究和分析工作,他们同样做了大量的摄影、绘图和文献调查记录的工作。这些工作,一般来说并不系统和全面,真正系统地开展记录和研究工作的,是梁思成和刘敦桢先生所带领的中国营造学社。他们当时完成了大量的摄影、绘图、记录和文献研究等工作,其成果以《中国营造学社汇刊》的形式发表。有很多手绘的成果作为档案留存下来,这些档案直到现在都依然非常有价值。此外,基泰工程司在北平日据时期完成了故宫中轴线建筑的测绘记录档案,这也是一个相当系统的工作。在那种时局下能够做出如此科学细致的档案记录,他们的成果令现在的我们也相当惊讶。

图/鲍希曼拍摄的中国古建筑,引自赖德霖.“鲍希曼对中国近代建筑之影响试论”. 建筑学报, no.5 (2011)

图/营造学社测绘图纸档案(引自《梁思成全集》第八卷)

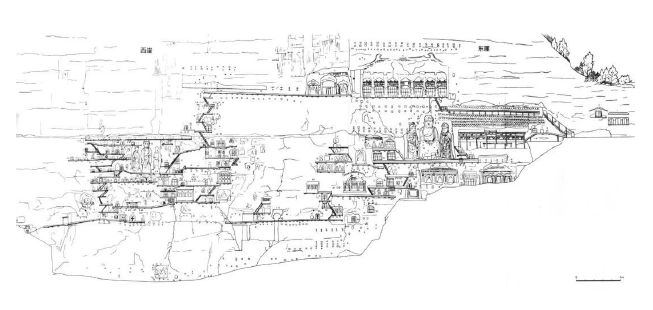

建国后,国家主导下的文物保护工作逐步开展,例如永乐宫搬迁。随着这些保护工程的进行,过程中形成了一些档案记录。例如古代建筑修整所(现中国文化遗产研究院)测量绘制的永乐宫古建筑图纸,还有中央美术学院当时为永乐宫壁画做过详细的临摹描绘。这些档案因为各种原因,我们现在基本很难看到真迹。还有麦积山保护工程,也做了很多详细的档案记录工作。这个时期档案记录的特点就是主要以手工绘图为主,测量工具大部分为简单的尺规和水平工具,但也做出了令人惊讶的测量测绘成果。《文物保护法》确立后,各地的文物保护机构逐渐设立,开始建立起初步的档案记录。除文保机构外,大专院校特别是建筑院校,在这期间也根据自己的教学需要,作为一种课程训练,持续开展一些测量测绘工作。这样就形成了一批早期的档案资料。

图/麦积山保护工程记录档案(来源:麦积山石窟全国重点文物保护单位记录档案)

图/ 来源:阿巴和加麻札全国重点文物保护单位记录档案

以2000年为界,随着三峡工程中成区域成规模的文物保护工程的开展,中国文物保护从仅仅只有专门文保机构参与保护,逐渐转变为各大专院校和社会团体也逐渐投入到文物保护行列中,这给我们的遗产保护带来较大的变化。伴随着中国经济的迅猛发展,这时期文物保护工程数量开始增加,文物保护档案越来越多。如布达拉宫保护工程,在过程中对布达拉宫各个建筑进行了详细地测绘档案记录。大专院校也开展了更多的测绘记录工作,如清华大学开展的故宫太和门区域古建筑测量测绘工作。这时的测量测绘,就开始逐渐引入各种测量技术,不仅仅是尺规测绘,并开始使用激光测距仪、GPS、全站仪等设备,当时故宫还较早地开始引入使用了三维激光扫描技术。

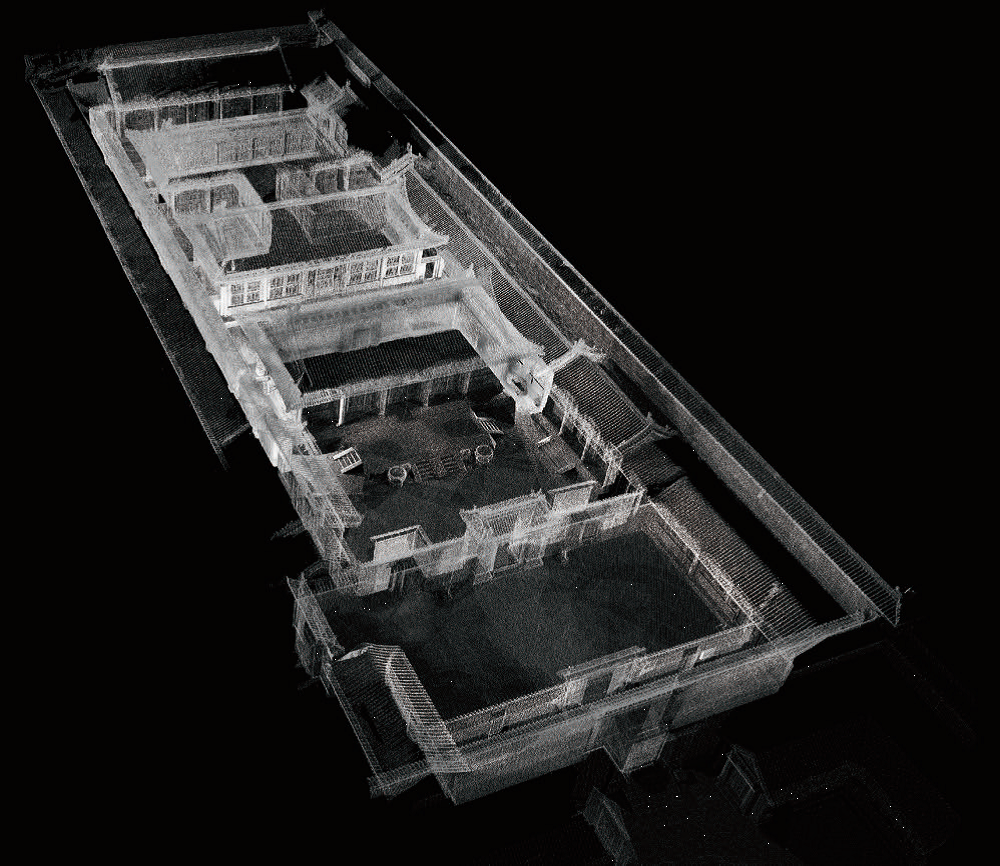

图/故宫测绘中使用三维扫描技术获得的档案成果

从这个时期开始,三维测绘技术,也就是所谓的数字化技术,开始逐渐进入到文物保护工程的档案记录工作中,并成为遗产保护的一个热点。这个热点是跟随大的背景环境变化的,是整个国家都在强调数字资产的重要性的情况下在我们行业的一个投射。我们团队很早就开始应用三维激光扫描这项技术开展档案记录,比如2005年开始对佛光寺东大殿进行了三维激光扫描,并在研究的基础上出版了《佛光寺东大殿建筑勘察研究报告》。

技术发展梳理

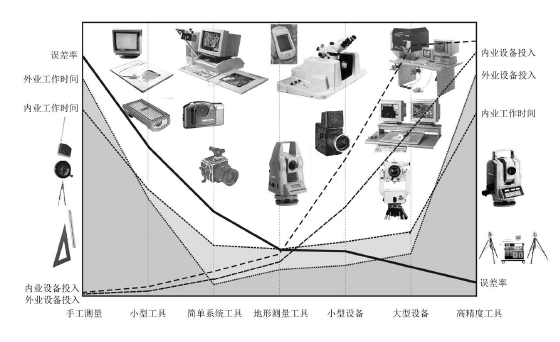

我们应用于文物的测量测绘技术本身也经历过一个显著的技术发展过程,如果把这些技术、设备的广泛应用排成时间线,可以大致归纳为手工测量工具、小型测量工具、简单系统工具、地形测量工具、小型设备、大型设备、高精度工具。其实这些技术的产生有先有后,交织在一起,总体上来说是从简单到复杂,从低精度到高精度,从小投入到大投入。

图/各种测绘技术工具特征对比

手工测绘,最初步、最重要的成果就是测稿,测稿在我们心中是实际上的测绘第一成果,然后才整理出测量测绘图纸。

摄影拍摄,梁思成先生那个时候就已经在用了,画图同时拍照。拍照本身具有一定的局限性,它受到景深和变形的限制,因此它的初始照片作为测量的数据是不可靠的,需要进一步采取技术措施,才能够保证数据的准确性。摄影拍摄分为几类,如单张拍摄,还有立体拍摄——在国内不太常用,但在国际上使用比较广泛,曾占据很长一段时期。立体拍摄需要观者带着眼镜,图像以可以直观看到的立体的方式呈现。此外还有全景摄影。

图/立体拍摄形成的一对照片

图/全景摄影的展开图

除此之外我们还有地形学测量,其中所用的主要测量工具是全站仪。全站仪逐渐让地形学测量达到一个非常准确的程度。全站仪从一个基准点出发,可以以极坐标形式测量、定位周围很多点,从而形成空间上的控制点网络。我们在2003年测绘故宫的时候,就用到这种方法。

GPS技术,在我们团队成立初期做朔州广武城地区的长城规划时,就已经开始使用GPS技术测量长城、古城和汉墓等遗址和相关要素。

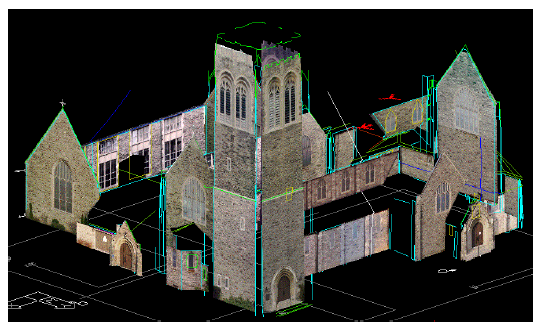

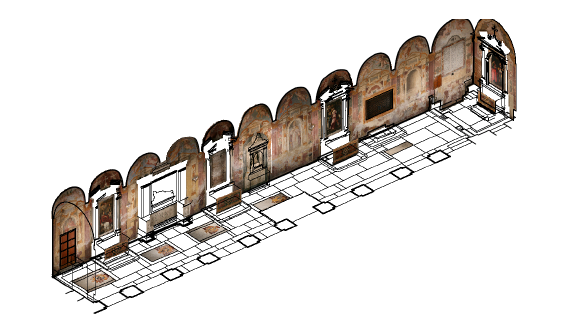

此外还有摄影测量,这就逐渐步入到了数字化技术,它和三维扫描是我们当前所谓的数字化技术的两大主体。摄影测量同样包含好几种类型,首先是影像纠正测量,实际上就是把照片进行纠正技术处理,克服刚刚所说的图片变形,然后再用来测量。测量成果和全站仪数据结合在一起可以形成更多的成果,比如把它的每个面拼起来,如同折纸盒子一样,然后可以把它形成一个整体关系用以形成我们工作所需要的图纸。还有立体摄影测量,这是一种出现比较早的方式,现在变得越来越普及。它和刚刚说的立体摄影一样,是通过在计算机中把空间上的线条描出来,形成空间上的现场记录,更加准确。

图/影像纠正后与全站仪数据结合形成空间模型

图/影像纠正后与全站仪数据结合形成空间模型

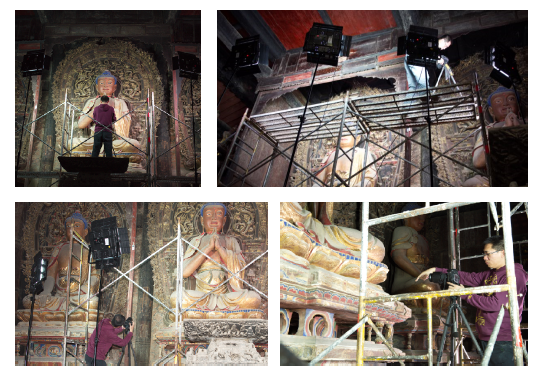

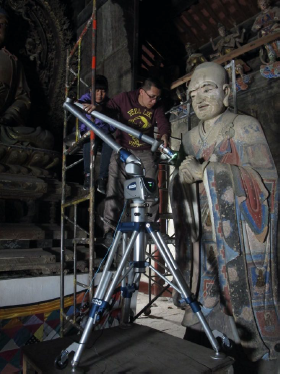

我们现在说的最多的是近景摄影测量,也叫倾斜摄影,英文是 photogrammetry 。这个技术几乎是在摄影刚刚出现没多久,就有德国人开始考虑了。最近几年,摄影测量运用得比较多,主要是因为我们数码相机的普及和对应像素的模糊识别计算机处理能力提高,而带来这方面的巨大变化。当我们拍摄一组照片后,可以在计算机中判断实际位置的某一个点,分别出现在不同照片的具体像素位置,然后通过空间关系演算,定位每个同名像素点的相对空间位置,最后形成一个空间模型。虽然这是一个没有尺度的模型,但模型中的点相对位置关系准确,只要我们把模型中的一对点的距离赋予一定的尺度,它就变成一个尺度准确的模型,如果再赋予它方向和大地坐标定位,它就形成一份很好的档案记录成果。按照这种方式,我们可以记录大小不同的建筑,理论上不管多大多小都可以做到。近六年以来,北京国文琰信息技术有限公司一直在开展彩塑壁画的数字化,摄影测量是主要的技术方式。随着软件的成熟,这种技术可以达到一个相当高的精度。

图/四川剑阁觉苑寺彩塑摄影测量

三维扫描,大体上分为两种类型,三维激光扫描和结构光扫描。三维激光扫描主要就是我们现在的地面三维激光扫描仪,一个一个站位扫描,获取大量点云,然后拼接,形成所需要的数据成果。当然还有测量臂的激光扫描,这个更精细,但它的扫描面积比较小。结构光扫描这种技术方法主要用于博物馆里,扫描小一点的物体,它可以达到一个很高的精度。

图/三维激光扫描点云切片

图/测量臂工作场景

第二个争议是,二维图纸和图像仍然是遗产认知的主体,三维数据最终还是要回归到二维图纸和图像来开展遗产认知工作。这一观点的对立面是,既然已经有了三维数据,为何还要回到二维,为何不直接在三维数据上开展工作,例如将三维数据进一步发展为BIM。

希望在这里跟大家探讨。谢谢!

讨论环节

吕舟

清华大学建筑学院教授

我认为档案测绘技术的变化,本身是信息学的问题,即用什么方法去获取和辨识信息。过去手绘是从对象到大脑的过程,所以是经过思考的。现在完全依赖数字化技术,认知方式就会发生变化。所以这时可能认知过程要前置,要先对对象进行研究以后再测绘。这本质上应该是我们怎么适应现代信息采集方法变化的一个过程。在大规模的信息采集方面,手绘一定会被替代。而在替代过程中,用什么方法让它来解决我们信息获取的问题,是我们需要思考的问题。

龚晨曦

地心建筑主持建筑师

摄影出现的时候,艺术家也会有一个焦虑,认为已经有摄影了,那么以追求真实为目的的绘画是不是就没有理由存在了。但是比如大卫.霍克尼(David Hockney)就反而认为绘画有它自己的作用,它可能承载和启发新的认知路径,区别于摄影。三维扫描的方式提供了一种非常客观的记录,同时它也把记录和阐释截然分开了。主观认识和客观记录分开以后,有可能会给阐释行为提供一个更广阔的空间。

赵晓梅

复旦大学文物与博物馆学系副教授

我们在做空间记录的时候,可以说是通过我们的身体去感知空间的过程。我们在记录的同时,在空间中运动,包括记录的过程本身,也是跟空间的一种互动。这样就会更多地感知这个空间,去认识建筑遗产。这是二维档案和数字化技术不能达到的。或许传统的测绘方式会被替代,但这种测绘的训练对于教学方面来说,是一个必须的不能被取代的学习过程。

黎冬青

北京市文物建筑保护设计所所长

单纯人工作业会被取代,这在我们实践中已经深有体会。但人脑不能用技术来替代,比如测绘过程中除了基本的数据采集外,还有很多分析和评估在里面。

关于二维和三维的问题。我认为它们不是对立的,未来很长时间会共存。从实践需求看,目前二维数据仍是不可缺少的。从三维到二维,目前在成果转化上还有很多技术难点没有解决,还需要人工主导或辅助。但三维成果未来应该有更广阔的应用前景,比如不需要转换,直接三维数据上进行保护设计、指导施工,以及日程监测及管理等。在建筑遗产修复的实际过程中,数字技术的应用和推广目前还非常局限,未来应该会有广阔的应用前景。

张光玮

北京国文琰文化遗产保护中心

综合四所所长

大家讨论的是信息学信息收集和记录的问题。那么大家怎么想三维成果的时间维度?时间的维度是在现场勘察和记录的过程中获取的,那三维成果再加上时间的维度,要怎么去传达?

魏青

清源视野文化咨询有限公司董事长

关于第一个问题,我想会有两种需求下档案记录工作的差别,如果目的是现状的客观记录,那追求方向会是只提供客观事实,并且是尽可能完整的客观事实;但以价值特征的记录和表达为目标的工作,就一定会在数据和表达上有选择、取舍。

第二个问题和成本有很大关系。不论是用于研究还是工程实践,成本不仅和记录相关也和使用相关。全息化的档案记录更偏于完整客观现实的记录,在数据应用成本上也会更高,包括人的成本。针对工程实践的档案记录,肯定需要根据成本的约束选择取舍。

此外,郑宇的发言主要针对的是文物建筑类型,如果我们考虑遗产发展的趋势——自然和文化的融合,物质和非物质的融合,那么在更广阔类型的遗产记录中,档案记录会扮演什么角色,比如对活态遗产,什么是尽可能完整的客观事实,什么是价值特征的重要表达,怎么记录,这些可能都是很值得思考的问题。

郑宇

PHD student of Carleton University,

卡尔顿大学博士生

*本期内容根据郑宇会议发言音频整理,经作者审定同意发布。整理人:侯新江,胡玥。文中图片均由郑宇提供。

下期预告:

【本期主题】文化遗产保护理论与实践系列:

【本期主题】真实性

【本期主题】活化利用

【本期主题】阐释与展示

【本期主题】法律专题

【本期主题】近现代建筑

*本期编辑胡玥,排版廷廷。

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【本期主题】遗产档案记录与遗产认知|保护理论与实践

规划问道

规划问道