【编者按】为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《关键地段“留白”的精细化治理——新加坡“白地”规划建设管理借鉴》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

新加坡的“白地”规划始于20世纪末,具有通过土地预留、混合利用、用途转换和土地溢价让利等手段,激发地区发展活力和应对市场不确定性的作用。国内对新加坡“白地”规划管理的经验引介已久,也伴随一定的本土化实践,但真正精细化的“白地”规划却极少,主要原因是当其时中新城市所处发展阶段不同而存在规划体系、土地经济和开发经验等方面的应用机制差异(表1)。在中国迈入城市高质量发展、空间精细化治理的规划阶段后,一方面上述的应用机制差异逐步缩小,另一方面存量规划亟须合法弹性以突破空间升级桎梏,国内规划治理完整地运用“白地”规划智慧将变得更加具有必要性和可行性。

表1 新加坡和中国“白地”规划应用机制差异对比

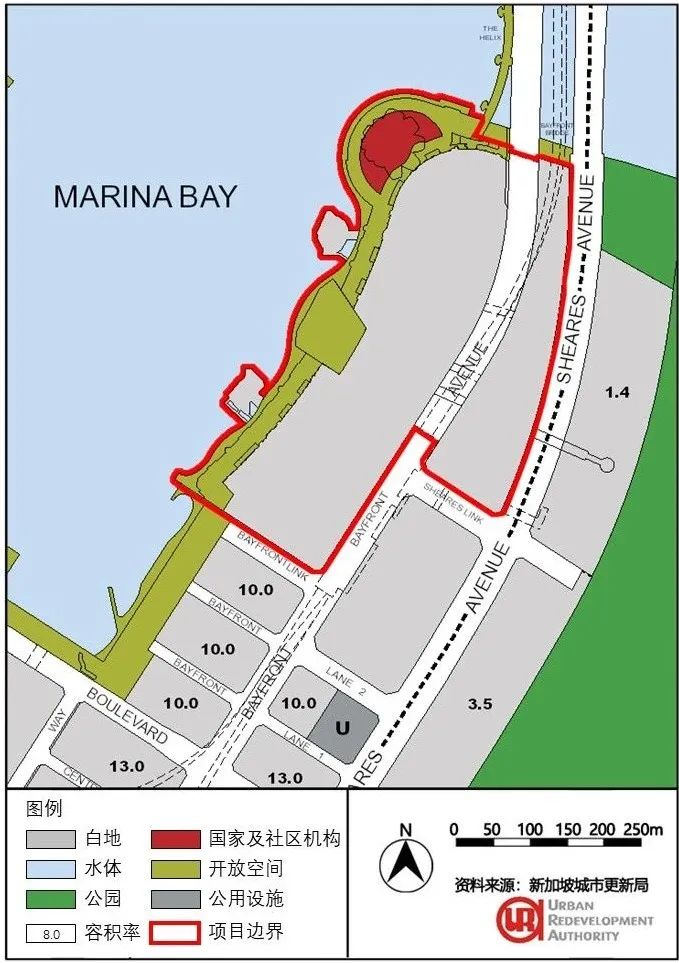

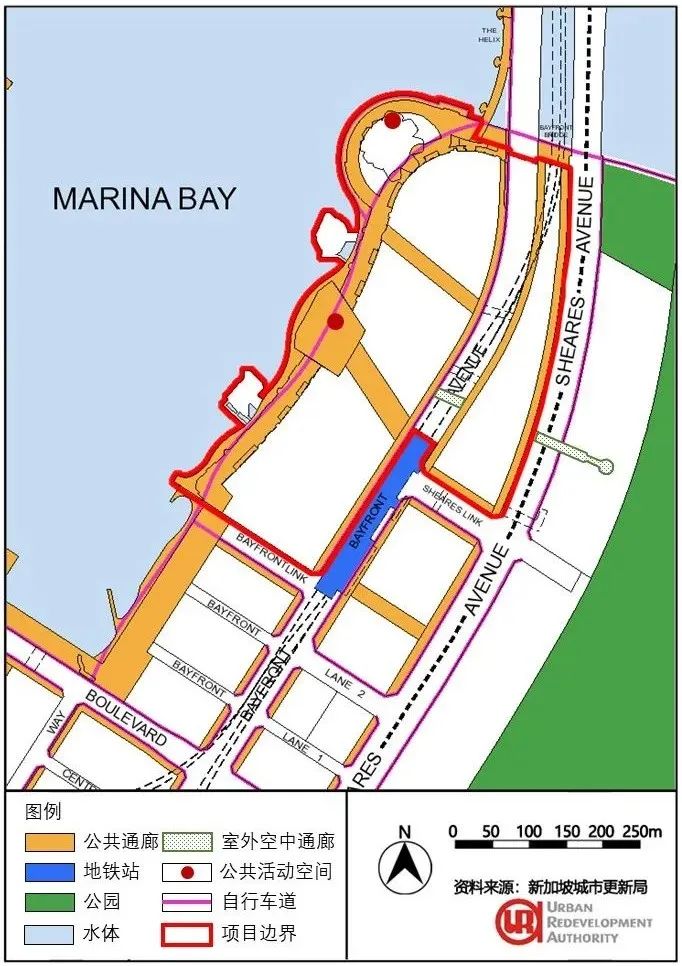

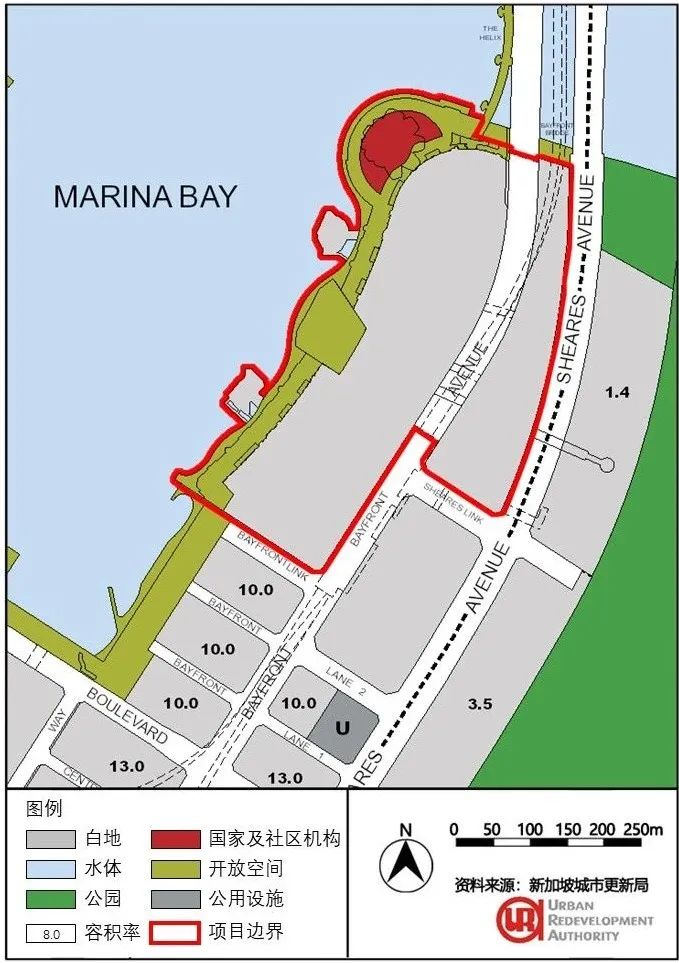

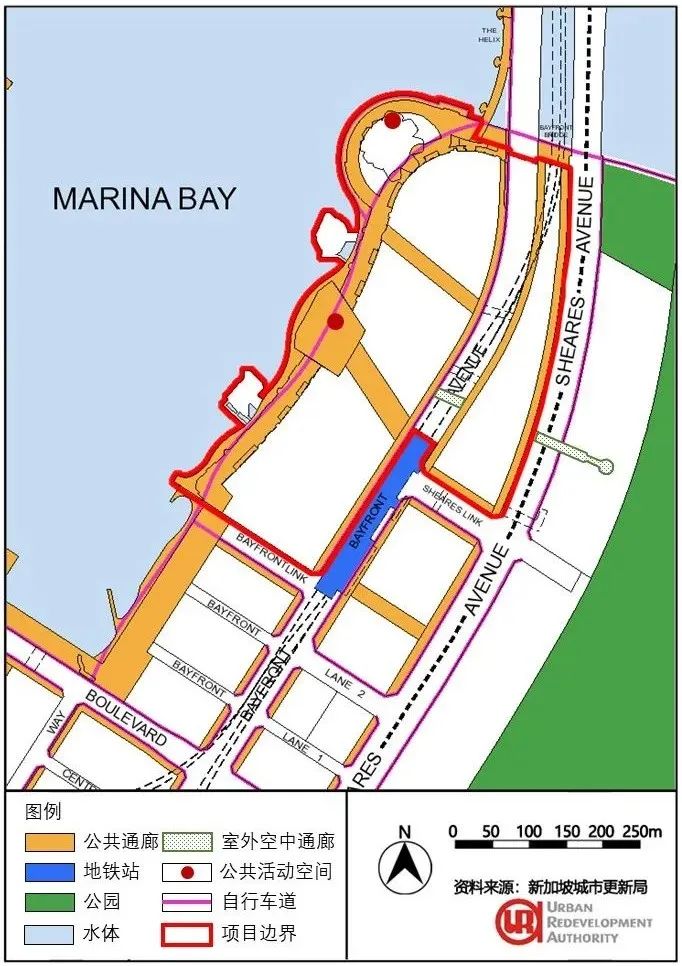

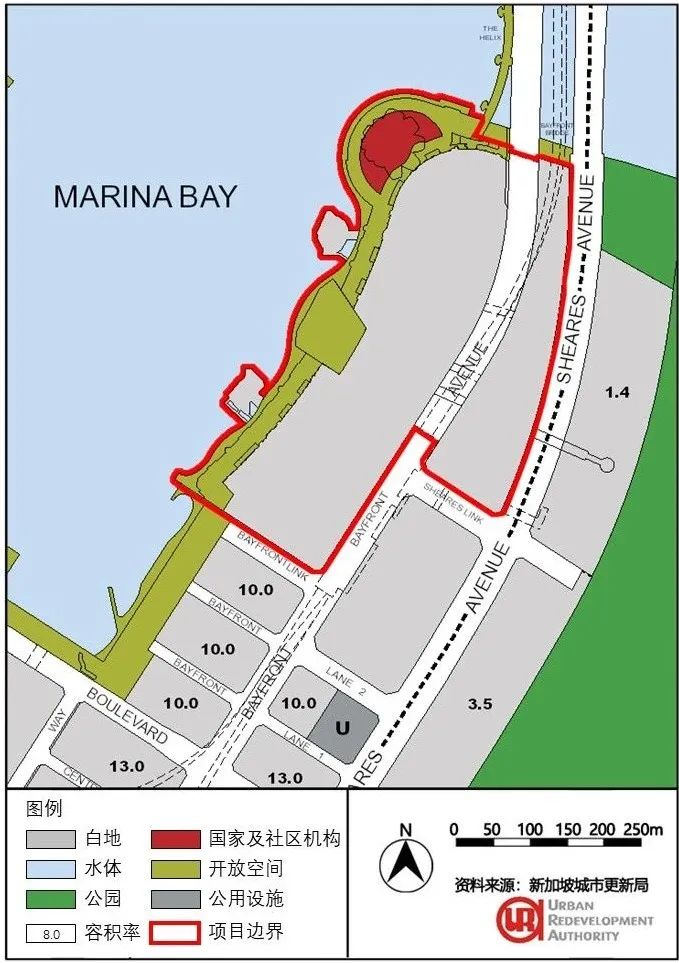

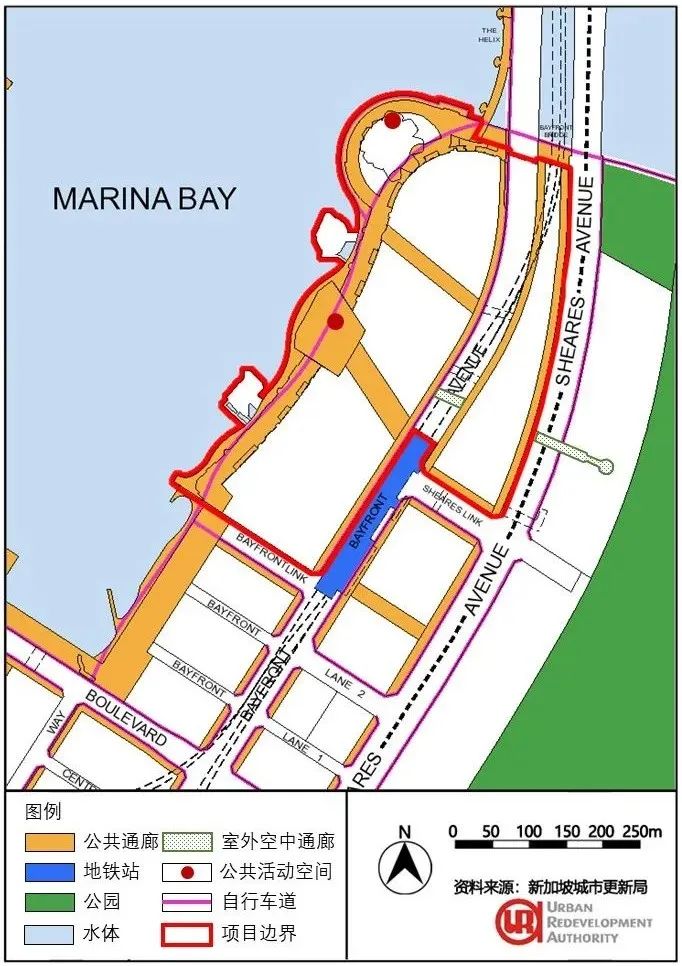

本文对新加坡城市规划中“白地”规划的起因演变、规划控制和实施传导进行了全面梳理,并以新加坡滨海湾金沙酒店为例介绍了“白地”从规划到实施再到后续管控的过程,展示“白地”规划在新加坡总体规划法定明确、刚性极强的特点下,如何作为土地利用分类中最灵活的弹性要素,满足城市化进程中土地的效率最优化、利益最大化开发。

自1998年“白地”分类以4种可选功能首次出现在新加坡总规中以来,至今已稳定为可选9类功能;而2003年总规对产业类用地的改革也产生了“产业1类—白地”“产业2类—白地”和“产业园白地”具有“白色”成分的用地分类。

“白类”用地选址并不随意,而是通过综合多方面因素考虑,用于开发潜力最大的关键地区,这些区位好、交通便利、配套完善的地区,可借助土地混合利用、预留发展等措施激发地区发展活力。地块控制指标方面包括用地面积与边界、允许功能、毛容积率、地块使用期限,还包括立体空间上的公共相关管控和预留内容。例如滨海湾金沙酒店作为白地开发仍需依据公共空间保障的要求预留直达地铁站的畅通廊道(图1—图4)。

图3 特殊详细控制规划对公共空间保障提出的部分要求

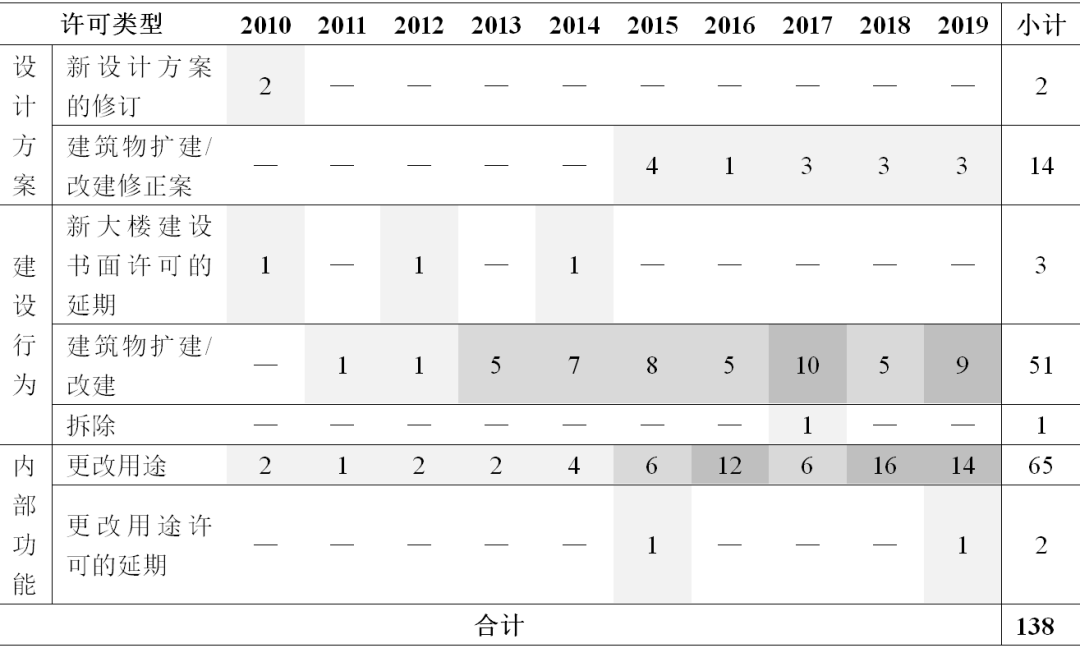

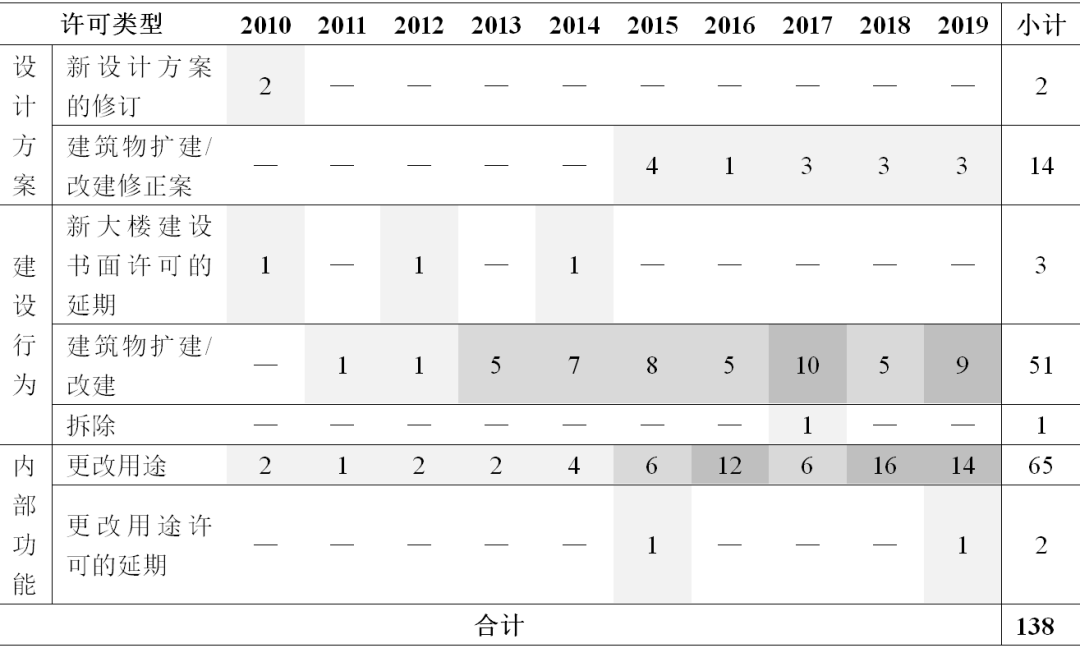

新加坡“白地”规划除了特殊区位选择和精细设计的规划编制工作,还需密切衔接土地招标、出让、建设和维护管理制度的实施传导。首先,“白类”用地招标前引入策划公司,招标条件将纳入更适合市场需求的控制指标;其次,供地数量被严格控制,有效确保其稀缺性;第三,供地付款方式,政府对开发商采取政策倾斜减轻其付款压力;最后,在白地后续经营上,发展商可以在合同范围内灵活调整功能,而无须进行专门的用地功能变更申请和土地溢价费用交纳。再以滨海湾金沙酒店为例,2010—2019年该项目共有138宗规划许可记录,48%为内部功能的更改,43%为建筑物的扩建、改建和拆除(表2)。项目落成后改扩建、用途变更的愈加频繁展示了运用“白地”规划可以最大限度地降低项目开发运营现实需求与法定严肃性规划管控之间的矛盾。

表2 滨海湾金沙酒店2010—2019年的规划许可类型

注:图表颜色深浅直观的表达数据大小;138宗许可中仅1宗申请更改用途的被拒绝。

资料来源:根据新加坡城市更新局滨海湾金沙酒店地块规划管理公示信息整理

可见,新加坡“白地”并非位于规划区内暂无法明确是否开发、如何开发的边缘待定地块,也并非待定地块开发后落实为某类功能固化的单一性质地块,而是经过研究识别,确定为区位好、具有高价值、必须提前预留灵活使用的多功能地段。建议国内应进一步研究运用“白地”规划,伴随“一张图”管控的空间规划改革,满足法定规划严肃性和存量规划时代发展需求,促进产业地块效益最大化开发、公共设施用地弹性预留和城市精细化治理水平提升。

作者:黎子铭,华南理工大学建筑学院博士研究生,注册规划师

新加坡邻里中心模式在中国的功能演变

新加坡城市规划的编制和特点——新加坡城市规划简介和评价

新加坡城市设计审查制度

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 关键地段“留白”的精细化治理——新加坡“白地”规划建设管理借鉴【抢先版】