1

研究缘起

2017年2月,刚刚开始博士研究生学业的笔者有幸参加了中国城市规划设计研究院和中国城市规划学会联合主办的第九届“理论年聚”活动。在梁鹤年先生的支持下,牛雄组长带领课题组开展了一项名为“城市设计的见与不见”的研究工作;《中国城市空间文化基因探索》一文就是该课题研究的阶段性产物。

2

《中国城市空间文化基因探索》(以下简称论文)概要介绍

2.1 什么是城市空间文化基因标题

中国文化传统至今绵延不断,中国人今天仍然活在传统、历史和文化的延长线上。作为文明的载体,城市有形的物质空间背后隐藏着影响其构成的基本法则。文化是一种现象,它时刻表现着一个民族的自我和特色。在论文中,城市空间文化基因是指影响、限定或支配一个民族或地域的物质空间营造,并长期延续不断的基本的宇宙观、价值准则、文化精神,它类似于生物学意义上的遗传基因,由于具备遗传性,故可以追根溯源[1]。

2.2 怎样寻找城市空间文化基因

2.3 中华文化基因初探

《易经》被认为是中华文化之根,群经之首,诸子百家之源。从宗教意识而言,早期先民的天神崇拜意蕴着天道,祖先崇拜意蕴着人道[2]。“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义”[3]。天道、地道、人道三才之道是整体的成章,简言之即“天人合一”。由此可见,正是这样一个连续性的文明传承与延续让人与自然之间形成了紧密的联系,造就了在天、地、人等几个层次建立沟通的宇宙观。

2.4 中国城市空间文化基因的内涵

2.5 中国城市空间文化基因谱系考证

整体观下的山川构图是中国先民对地理大势深刻理解和山川崇拜的产物,在漫长的历史发展和都城营造实践中成为城市空间的语法基础。中国人的思维在天、地、人之间构建的阴阳宇宙观中形成,并成为中国都城建设的文化基因。“中”的概念在整体的山川构图和阴阳哲学中形成了尚中求变的思想。阴阳哲学和尚中求变的思想在整体的山川构图中落实为具体都城空间构图的文化原则和思维观念,古代的洛阳、长安、南京、北京莫不如此(表1)。

▲ 表1 | 中国都城营建文化基因谱系

▲ 表1 | 中国都城营建文化基因谱系

2.6 实证分析

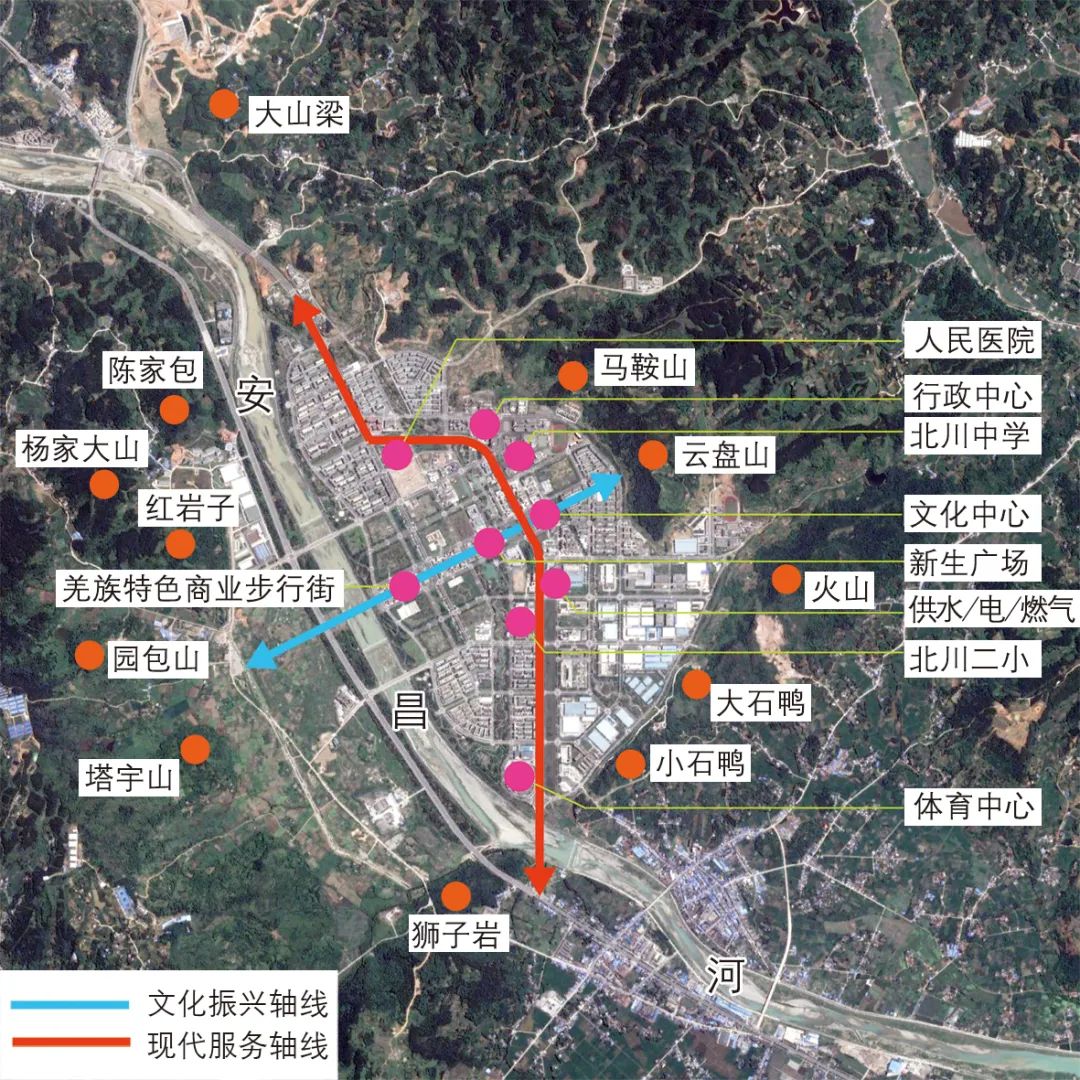

2008年汶川地震后建设的四川省北川新县城合理利用浅丘地带,以山势水形塑造空间骨架,同时营造以安昌河为主脉的城市滨水带,形成“小四川”水系格局[9];且文化振兴轴线自安昌河西岸的园包山和塔宇山之间的山谷指向云盘山方位,该手法在中国传统的山川构图中具有标志性意义,展现出极具地域风格的川西山地景观风貌(图1)。

▲ 图1 | 北川新县城轴线格局(2014年6月遥感影像)

2017年3月28日,中央决定设立河北雄安新区。“襟带崇墉分淀泊, 阑干依斗望京华”, 按照中国传统文化整体观的城市“山川定位”立轴线的思想, 这一区域是首都功能疏解地的最佳选择[10];而起步区的南北轴沿“潭柘寺—定都山”轴线选址,与东西向“人民轴”交汇,将营造一座具有中华风范、淀泊风光、创新风尚的山水城市。

3

研究心得

《中国城市空间文化基因探索》在研究方向上属于城市设计理论,在性质上属于思想研究。因为城市是文明的载体,文化自信应该在空间上有所体现,城市有形的物质空间背后隐藏着影响其构成的文化法则。为此,需要在实践中体现传统文化的传承,发挥优秀的传统城市设计哲学的引领作用,营建出能展示中国气象的人居环境。

城市空间文化基因的探索刚刚开始,论文仅是一孔之见,抛砖引玉,以期来者,希望对建立新时代的规划价值观念体系能有重要的参考和借鉴作用。

中国城市空间文化基因课题组(按姓氏笔画排序):

负责人:牛雄(国务院发展研究中心);成员:田长丰(河南农业大学)、孙志涛(中国城市规划设计研究院)、刘向红(绿维文旅集团)、李蕾(北京交通大学)、张瑞芳(内蒙古工业大学)、何永哲(北京市应急管理局)、孟鸿雁(中国城市规划设计研究院)、黄勤[中国地质大学(北京)]、菅泓博(西安建筑科技大学)。

1 梁鹤年.西方文明的文化基因[M].北京:生活·读书·新知三联书店, 2014:7.

2 张立文.中国哲学思潮发展史[M].北京:人民出版社,2014:33.

3 杨天才,张善文.周易[M].北京:中华书局,2016:300.

4 田长丰,牛雄,杨秋生.北京城的变与不变:都城营建的文化基因实证研究[J].城市发展研究,2020,27(4):15-20.

5 王弼.老子道德经注校释[M].北京:中华书局,2016:64.

6 黎翔凤.管子校注[M].北京:中华书局,2004:83.

7 段汉明.“中”和“执中”的文化渊源梳理[J].美与时代(下),2019(2):29-33.

8 杨天宇.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社, 2004:665.

9 陈振羽,魏维,朱子瑜,等.可持续规划理念在北川新县城总体规划中的实践[J].城市规划,2011(S2):31-36.

10 倪鹏飞.雄安新区:建设可持续竞争力的理想城市[J].中国科学院院刊,2017(11):1260-1265.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】中国城市空间文化基因探索:为增强文化自信所做的一点工作

规划问道

规划问道