日前,全国住房和城乡建设工作会议召开,强调2021年要持续深入学习贯彻习总书记关于住房和城乡建设工作的重要指示批示精神,贯彻落实党的十九届五中全会和中央经济工作会议决策部署,重点抓好八方面工作,第一就是“全力实施城市更新行动,推动城市高质量发展”。正值清华同衡学术周,清华大学联动清华同衡城市更新设计研究所,举办2020清华城市更新论坛:“三人行”之政策、机制与实践创新。邀请多位专家学者共话城市更新。本文为黄瓴老师报告内容,从成渝地区城市更新观察角度,阐释西南典型地区的更新特征。

演讲嘉宾:黄瓴

重庆大学建筑城规学院城乡规划系教授、博士生导师

中国城市规划学会城市更新学术委员会委员

黄瓴教授首先阐述了观察的基本立场,应该站在人类进步的阶梯上,积极而建设性的认知。同时以空间为抓手,在不同的公共空间上去解释更新。主要是基于个人及团队近些年在重庆城市与社区实践中的观察。

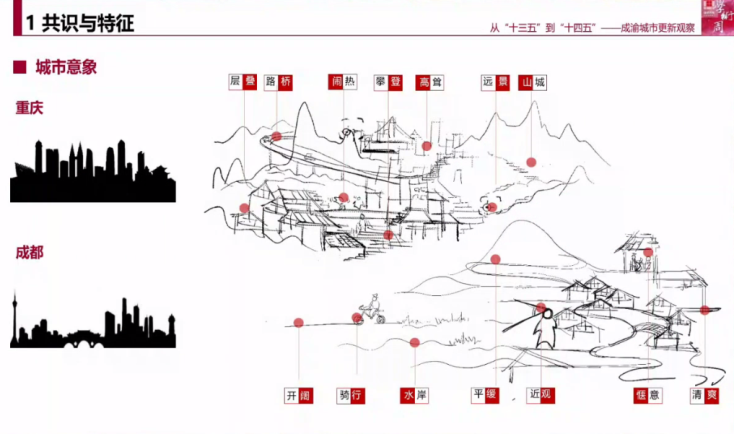

黄瓴教授指出,成都和重庆异象异态、同源同根。都有山和水,重庆是大山大水、山水绕城,成都是小山小水、远山近水。

首先,阐述了成渝的共识与特征。

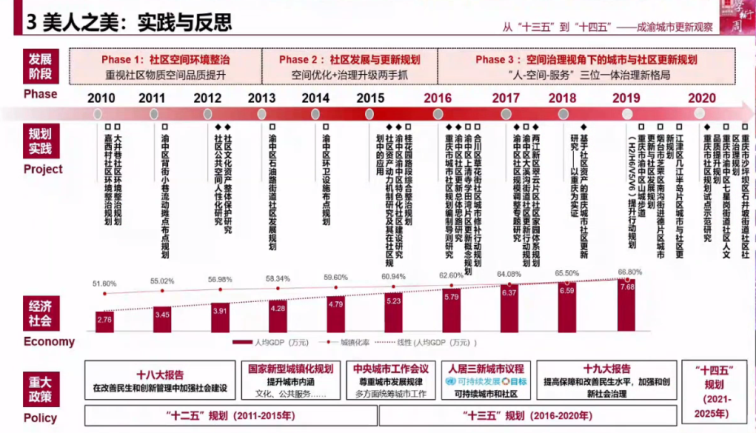

黄瓴教授指出,在今年1月习总书记提出建设成渝双城经济圈,给予成渝很高的战略站位。在后疫情时代,成渝之间有了更多的联系。两地行动很快,这两天成渝之间各种各样的协议就有200多个。还指出,“十三五”时期城市更新已成为我们国家前沿城市的重点,重庆2016年开始在渝中区(第一个完全城镇化的行政区)把城市更新作为一个重要的战略目标。从“十四五”来看,城市更新已经成为我们的国家战略,已经进入我们的重要行动。

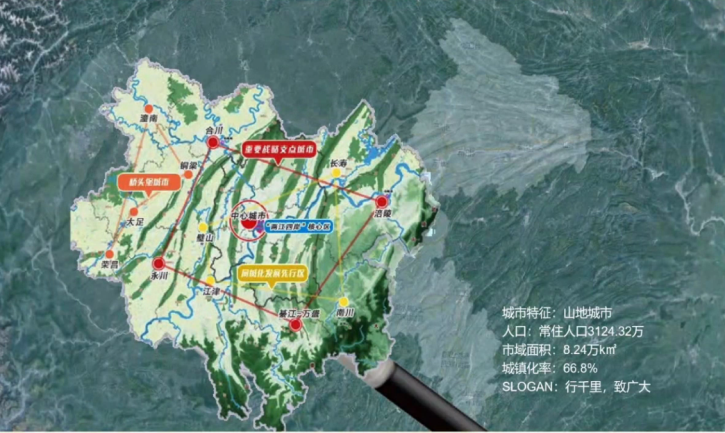

重庆是山地城市,3120万人,城市口号就是“行千里,致广大”。主城有五大主体功能区,有生态城、人文、历史母城、两江四岸,还有科学城。重庆是四山当中的城市,往东西南北扩,形成了大山大水、两江拥抱的格局。

成都也有十字方针:东进、南拓、西控、北改、中优。市域人口1658万人,城镇化率比重庆高,城市口号是“成功之都、多彩之都、美食之都”,同时现在也是我国践行公园城市理念的示范区。

从城市意象来看,可以看到成都的开阔性。纵观两地近年的城市发展,尤其在城市高密度的中心区,有非常大的相似性。

其次,指出了成渝的差异与联系。

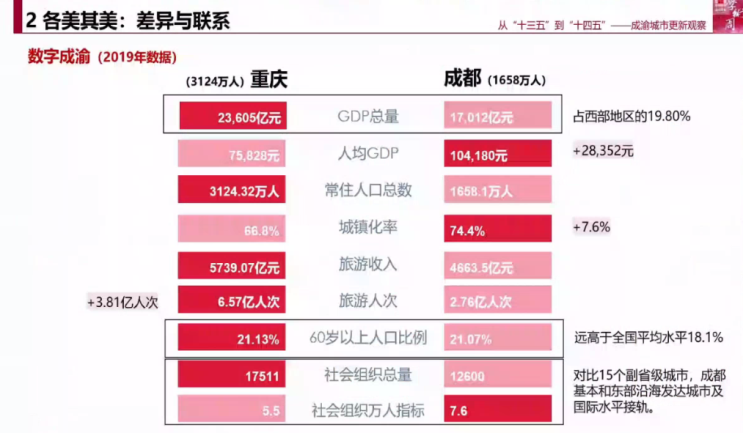

黄瓴教授指出,从2019年的数据来看,整个成渝的GDP总量占西部地区的19.80%。人均GDP,成都高出重庆28,352元。常住人口,特别是城镇化率,成都高出重庆7.6个点。老龄化率两地差不多,重庆相比之下未富先老。社会组织的万人指标相差比较大,成都基本和东部沿海发达城市及国际水平接轨,重庆相对落后。

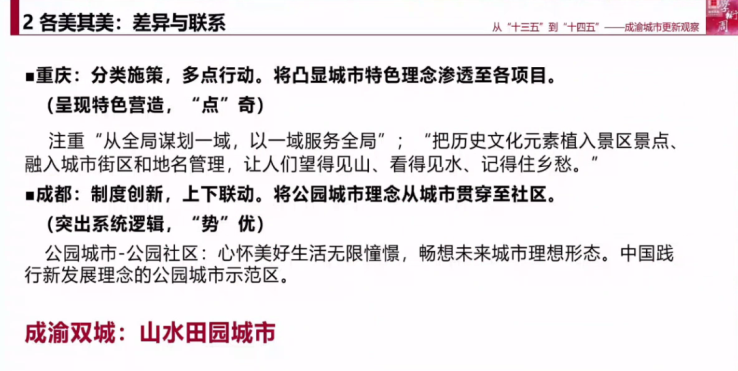

黄瓴教授认为,通过实践发现,重庆有大量隐藏在城市当中的自下而上的社区社会组织与活动,但是在更大面积的推广上,重庆还欠缺更有力的制度设计。

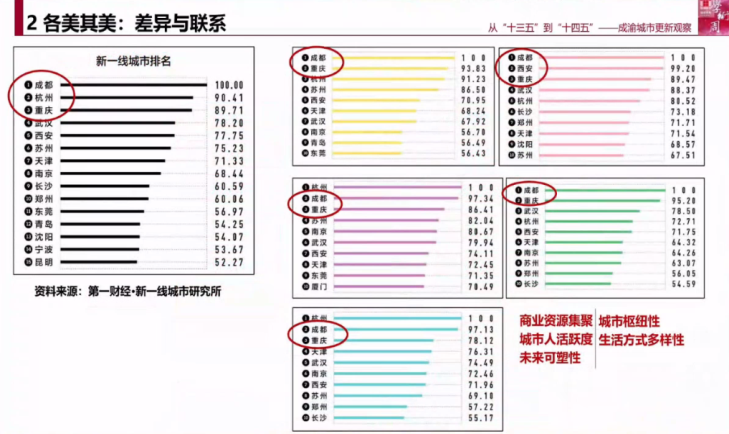

在新一线城市研究所提供的数据比较中,从商业资源集聚、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性,以及未来可塑性等方面,可以看到成都的各项指标都要略高于重庆。但是为什么重庆有那么多网红点,大家都想去?研究发现重庆有大量的具有网红特色的空间资源,是自然山水格局和人文交互所形成的独具魅力的城市空间特质。黄瓴教授指出,这就是重庆未来城市更新非常重要的空间资产和潜力。

从城市更新的相关政策看,成都已经出台《成都市城市有机更新实施办法》,重原则性;重庆市出台《重庆市城市更新工作方案》,直接从五大更新类型给予内容规定。从更新机制看,成都提出了比较创新的机构设置与制度设计,有社治委、更新局、更新专业委员会等。重庆从各个部门都有组织参与城市和社区更新的项目,从社区、街道到片区,看得到更新需求是很大的,各个部门的要求不尽相同,囿于部门事权范围。黄瓴教授认为,城市更新确实需要构建一个治理主体的整合与协同平台,希望大家在这个平台上共同协商,避免更新过程和决策的偏颇。

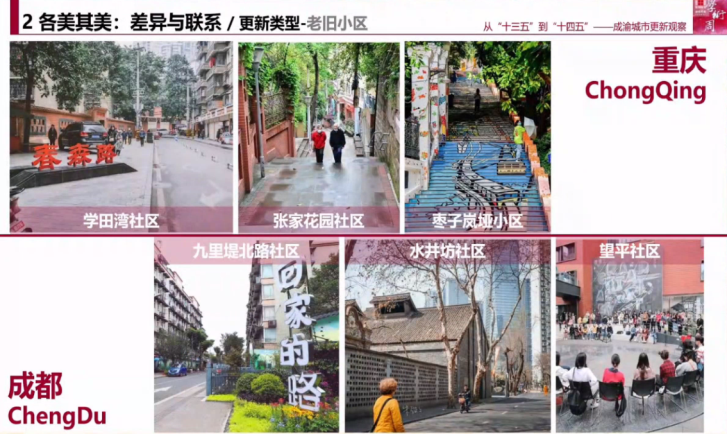

从公共空间到工业遗产也是成渝更新的主要类型,都做了比较多的工作。

工业遗产。这些空间吸引了大量的年轻人进入创意产业,带来了城市的创新力,成为留住年轻人很重要的城市空间载体,也成为城市文化的载体。

老旧小区。黄瓴教授认为,老旧小区改造不能只是做它的物质空间或者设施的修缮,或者只看到今天的“补短板”,更要为未来留下发展的空间或者可能性,否则就会在新一轮的城市竞争和城市发展中,会继续滞后。

公共空间。黄瓴教授列举了几个典型案例,重点指出,山城步道体系是重庆日常生活中非常重要的空间载体,围绕线性空间做城市微更新,是政府应该做的抓手。同时指出,重庆两江四岸是“十四五”更新的重点,让滨水区回归城市,是一项系统性的工作。

历史街区。存留下来的历史街区是城市文化的稀世珍宝。在城市更新中不应只保护利用那一点点“所谓有价值”历史遗存而毁掉“看似无价值”的周边环境,使其整体价值降低。

黄瓴教授总结说,两地城市更新行动皆如火如荼。成都采取制度先行,很好的制度创新,上下联动,有一个系统的行动逻辑;重庆是多点行动,多方探索。成渝双城都是别具一格的山水田园城市,要珍视的空间价值洼地,做好了可以做到自然、经济与社会、文化目标的统一,做出自己的特色,找到适宜的地方途径。这恰恰是新一线城市需要把握的目标和原则。

第三、实践与反思

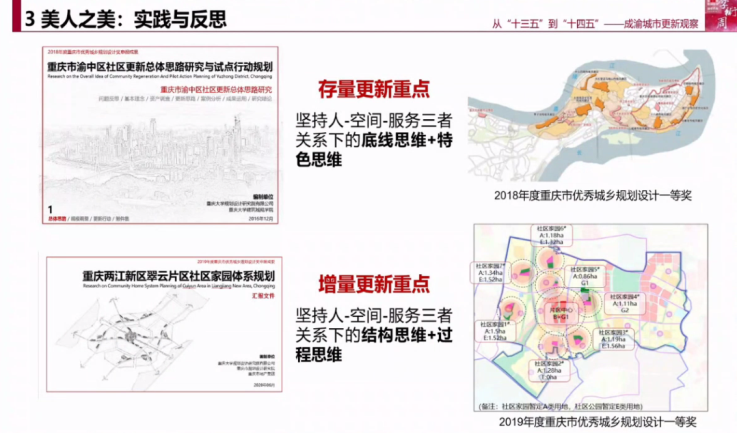

黄瓴教授指出,团队从2010年至今所完成的城市与社区更新相关的研究和实践项目。从一条政策线和一条经济线能看得见时代发展需求,也能看得到我们对城市更新的认知过程。刚开始做的时候就是作为规划师介入完成一两个社区对环境整治的需要,甚至忽略与老百姓更多的互动交流。直到2013年,开始做重庆市第一个社区发展规划,意识到了治理现代化、治理的创新对社区可持续发展的意义,所以当时把治理规划、治理服务纳入到规划内容。但是当时是将空间优化与治理提升分离成两部分内容。到了2016年开始认识到,必须得把更新规划纳入到社会治理体系中,从治理的视角理解更新规划的价值内涵与实施行动,规划作为实现目标的工具要引领治理全过程。这个认知过程也是在一个个项目探究中走过来的。

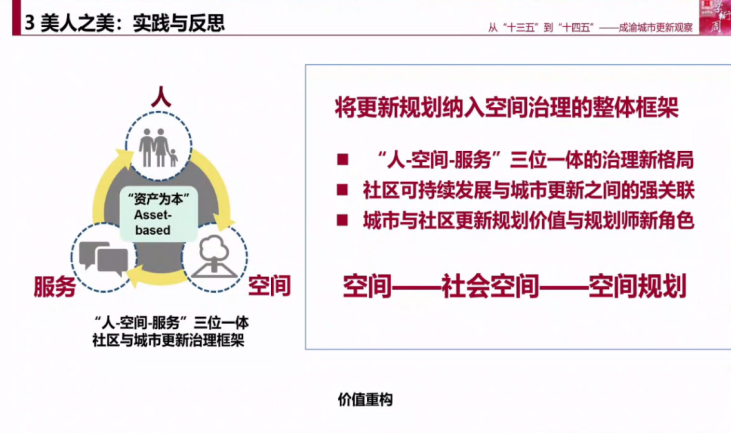

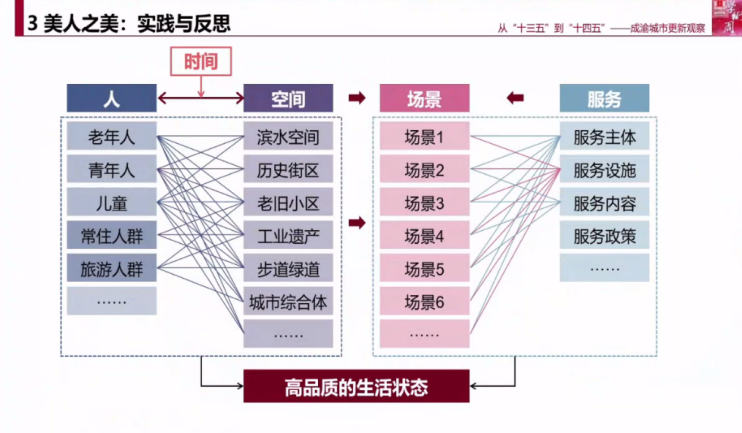

在这个过程中,认识到 三个要素“人-空间-服务”三位一体的治理框架与更新重点。在重庆主城,在街区尺度(或者街道办事处行政区的范围)做社区发展规划(或社区更新规划)很有必要,针对单个社区可再做社区行动计划实施方案。

黄瓴教授认为四个维度很重要:1)整体性与差异性。我们觉得整体性特别重要。在重庆,你很难用一个试点、一张效果图、一张立面图去统筹,因为你稍微走走或者回眸一看就会发现不一样的场景。2)复合性与场景化。特别是场景化的方式很重要。3)公共性与结构化。这是更新规划的重要抓手。4)在地性与多样化。

黄瓴教授指出,人和空间之间会产生很多场景,而这个场景需要服务填充。不同尺度的场景和场景的叠加,可以和治理单元结合,这样就可以在一个街区或者片区范围内去做。通过大量的数据分析和场景的影像分析,包括行为分析,找到我们真正要做的事情。

黄瓴教授以过去两年做过的两个项目为例,指出,存量更新的重点是坚持人-空间-服务三者关系下的底线思维+特色思维。增量更新的重点是坚持人-空间-服务三者关系下的结构思维+过程思维。

黄瓴教授又列举了两个今年即将结题的项目,指出,主要是应用生态+文化+生活,特别是大结构到小结构的植入,去完成历史保护、生态修复和生活网络的修复。

第四、走向现代化

黄瓴教授总结了走向“十四五”的几点感受。

一是从文化自信到文化自觉,重新认识时间的价值、人的价值。要挖掘能级稍微低一点的城市里面的这些人,他们的停留性更长,他们对城市的依赖度、对社区的依赖感更强,因而更有相对稳定性。

二是从识别特征到提炼特质(文化基因),重新发现场景的意义。

三是充分尊重“在地性”下的整体性和差异性。重新反思“从更新总体思路到实施项目库”的工作途径,能否真正实现“整体品质提升”的初心?

四是重新发现公共空间的价值,特别要重视重庆山水城市的“非正规”空间的意义。在山地城中看似紧密的社区其实有大量的闲置空间或者低效空间,需要重新去梳理公共空间的价值。

五是新发展理念下,规划作为实现空间治理目标的重要手段之一,应引领城市更新全过程。

六是加强城市与大学的双城合作。

七是结合智慧城市建设,应加强将绿色与低碳理念和技术引入城市更新规划与设计。

八是治理视角下“空间与政策的协同”应纳入不同尺度的城市更新规划与设计。

最后指出,真正的社区和城市是笑脸相迎的,城市的更新未来是从美至善。

* 注:本文内容根据现场发言整理,已经专家审阅(图片来源于专家PPT)

相关链接

传承坚守创新展望

清华同衡廿年冠礼暨第八届学术周回顾

学术/专题

2020第八届清华同衡学术周观点集锦

关于“清华同衡学术周”

清华同衡规划设计研究院孕育于中国特色规划体系,脱胎于清华大学建筑学院,诞生于世纪之交,依托清华大学的综合学科与产业优势,致力于开展国家与地区宏观发展政策研究以及人居环境建设工程的技术研究与实施,为国家部委、各级政府部门、企业等提供研究和咨询服务。清华同衡多年来坚持“产学研一体化”的发展思想,于2013年起每年策划举办“清华同衡学术周”,邀请跨行业专家及行业同仁共同聚焦社会热点,畅谈城乡百态,实现学术思想的博采众长、不断创新,为行业带来耳目一新的学术思潮。

<滑动查看历届风采>

编辑/排版|余婷婷

供稿 | 清华同衡 城市更新设计研究所

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):黄瓴:从“十三五”到“十四五”,成渝城市更新观察

规划问道

规划问道