2020年10月,《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“推动以人为核心的新型城镇化”,强调“以人民为中心”的发展思想在城镇化发展中的落实与实践。城镇化率正式突破60%的大关后,我国进入了经济、社会、文化、空间组织等发生巨大变革的时期,也是消化城镇化快速扩张时期累积矛盾的重要窗口期,既要迎难而上解决新问题,又要抓住时机去除旧疾。因此,“十四五”征程即将开启,如何“推进以人为核心的新型城镇化”需要站在新的起点进行思考。

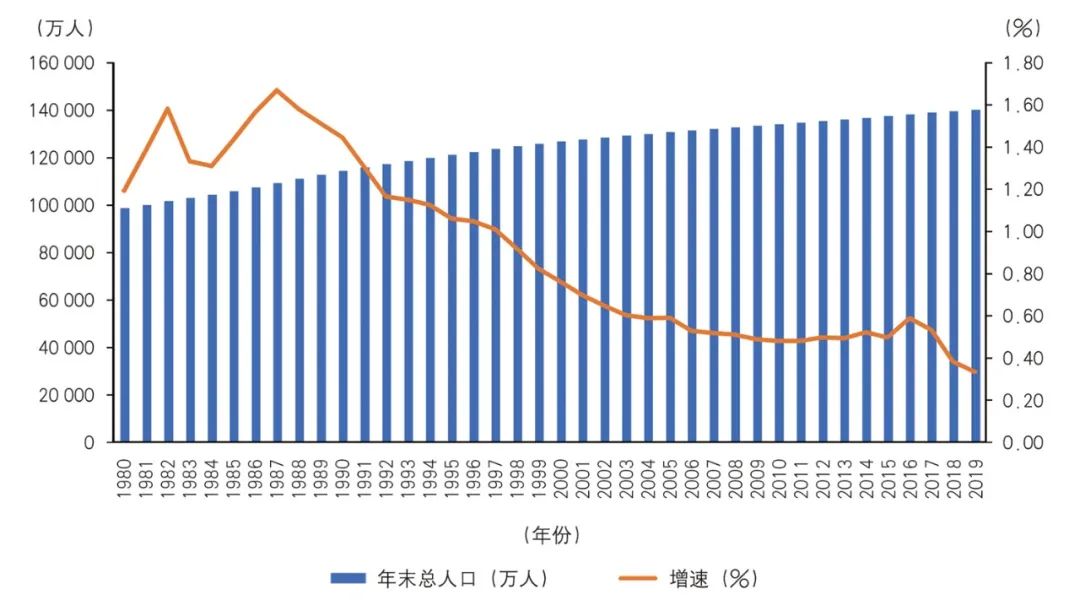

近年来,国内城镇化呈现增速放缓、人口流动更加近域化、人口结构发生改变、需求多元化等新特征。国内人口总量增长已经放慢,人口出生率2019年仅10.48‰,且2015年全面实施二孩政策以来并没有根本改变出生率低迷、增速下降的趋势。同时,城镇化增速趋缓,2015—2018年城镇化率平均每年提升1.16个百分点,较2005—2015年年均增长1.31个百分点降低0.15个百分点。区域性长距离大规模的人口流动相对减少,人口流动近域化加强;人口集聚呈现东部减缓、中西部提升、东北加速流出的特征,中西部地区成为城镇化进程的主战场。流动人口内部结构也发生变化,新生代流动人口过半,对流入地的落户需求、定居需求也更加多元化。

▲图 | 全国人口规模与增速变化(1980—2019年)

资料来源:根据中国统计年鉴2019及《中华人民共和国2019年国民经济和社会发展统计公报》数据绘制。

新的城镇化特征与趋势下,需要重新审视影响我国城镇化发展的主要因素,对未来城镇化内在动力、发展方向、演化趋势等进行深入研判,顺应趋势,科学谋划发展路径,才能把握城镇化的主动权、助力城镇化的进一步健康发展。

1

城镇化率60%后影响我国城镇化的主要因素

1.1 产业结构转变:

在工业智能化浪潮下,以“机器换人”方式提高现有资源配置效率成为资本发展取向,从事简单分工和工艺的普通岗位,将更多地被机器替代,创意性服务业的需求整体扩张。未来数字经济、网络经济、智能经济等将形成国内新经济增长点,制造业与服务业边界趋于模糊,制造业逐步演变成为创新的集成平台和界面,将集聚高水平和创新性人才。同时,顺应构建国内国外双循环的要求,国内市场潜力将得到进一步充分挖掘,一方面国内中等收入群体扩张,对高品质生活的需求不断提升,对城市服务供给能力提出更高要求,消费形态正从购买产品到购买服务,从大众产品到高端商品转变,健康、家庭和体验式消费不断增加;另一方面,人口老龄化程度正在加速加深,城市养老和健康保障服务需求进一步提升,还将带来养生休闲、文化旅游等产业发展的新机遇。

1.2 劳动力结构调整:

“机器换人”和后全球化时代对创新人才的诉求显著提升,围绕创新链也将集中产生研究人员、技术转化人员、技术经理人、新产业工人等人力资源需求。但目前劳动力的中坚力量农民工带来的劳动红利逐渐丧失,新老两代农民工就业结构差异不显著,且劳动技能获取困难、行业迁移不畅,就业供给与新的职业需求将面临显著的矛盾。传统劳动力红利的丧失叠加创新人力资源需求,使我国劳动力供给对城镇化动力的支撑显得力不从心。因此,未来需要从注重人口资源转向保障人力资源,为城镇化持续供给动力。

1.3 城乡要素流动:

城乡融合发展的理念下,乡村与城市成为互动共生的有机整体。乡村地区可以成为城市居住、工作、休闲的别样补充,随着乡村基础设施的不断完善、人居环境的不断改善,城乡生活差异将更加缩小,乡村地区将吸引拥有田园梦、乡土情的都市人群居住生活,吸引新经济新人群集聚创新创业。城乡更良好互动关系的建立,可以推动乡村发展并有利于城镇化质量的整体提升,然而现实发展中城乡人力资源、土地、资金等三大要素的双向流动均存在困境,城乡要素双向融合的现实性是必须寻找制度性的突破。

1.4 城市建设模式转变:

新区新城为代表的扩张式发展不再适用,城镇空间利用方式必将从增量扩张转变为存量挖潜。从城市内部建设来看,快速城镇化阶段兴建的大量建筑面临集中“老化”的风险,急需维护翻新、更新改造;“圈占”的闲置用地、低效产业空间,需要重新梳理和盘活。城市闲置空间的再利用、老旧空间的更新提升是城市发展中迫切问题的解决出路,也有利于市民化不充分问题的解决——这些闲置空间和老旧空间可以发挥低成本和好区位的优势,成为新市民城市就业居住空间的有效补充。

但当前城市更新面临产权物权、资金渠道、支持政策和规范标准等制约,未能有效发挥存量挖潜的优势,使城市存量更新的主动性不足,清除城市存量更新的制度与技术障碍是城市发展模式转变的必要条件。

2

城镇化率60%后中国城镇化发展趋势判断

2.1 2035、2050年城镇化水平预判

虽然我国城镇化率增长速度已经放缓,但与其他大国同时期相比,我国城镇化发展整体仍处于高速增长阶段,城镇化水平将以相对稳定的速度继续提升。远景判断,综合人地资源关系、土地制度、人口迁移政策等要素,我国的中长期城镇化率应该与美国、法国大致相当,低于日本,高于德国。进一步差异化讨论农业人口、返乡人口、逆城镇化人口的不同情景水平,我国城镇化水平可以分三种情景预测,高水平情景下,2035年城镇化水平达到75%左右,2050年达到80%左右;中水平情景下,2035年城镇化水平达到72%左右,2050年达到75%左右;低水平情景下,2035年城镇化水平接近70%,2050年达到73%左右。

▲图 | 全球主要大国及高收入国家城镇化率与当年增速关系

注:大国是面积大于200万km2或人口大于1亿人(2017年)或GDP总量大于1千亿美元(2017年)的国家;高收入国家为世界银行分类。资料来源:根据世界银行数据库数据绘制。

2.2 城镇化空间格局预判

我国地域辽阔、地理环境差异较大,客观决定了我国城镇化空间相对集中和相对分散的特征,胡焕庸线决定的人口和城镇化总体格局将长期维持。未来中西部地区将实现长足发展、整体提升,且其独特的区位和资源决定了发展的独特性,不能简单复制运用东部沿海地区的城镇化发展路径,需要考虑多元化的发展目标,探索差异化的城镇化发展路径。

城市群和都市圈依然是国家新型城镇化战略的主要载体,是均衡国内国际产业分工和内外循环的核心,决定着我国城镇化的发展质量。县城则是吸纳城镇人口的重要空间载体,对我国城镇化发展有着基础性作用,是农民包容性就业的“蓄水池”,也是提供县域基本公共服务的核心。

3

城镇化中后期的规划工作重点

关注以生态文明思想为指导的国土空间结构调整。守住生态安全底线,转变城市长期以来高扩张、高消耗、高排放的粗放型发展方式,提高国土空间的利用效率与效能,实现生态文明下的高质量发展。

关注以人民为中心的人居环境建设。在城市,提高城市建设总体要求,以有机更新的方式为老百姓提供健康、宜居、有温度的人居环境;在乡村,改善人居环境,提升生活设施配套,活水引流,推动乡村振兴。

关注全面提升城市治理现代化水平。注重科学化,建立符合精细化管理要求的标准规范体系;注重精细化,强化城市社区网格化治理,共同缔造完整居住社区;注重智能化,提升城市治理的智慧化水平;注重主动韧性,使城市更健康、更安全、更宜居。

本文撰稿:王凯 林辰辉 吴乘月

原文介绍

《中国城镇化率60%后的趋势与规划选择》刊于《城市规划》2020年第12期P9-17页

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】王凯 林辰辉 吴乘月 | 中国城镇化率60%后的趋势与规划选择

规划问道

规划问道