“

研究缘起

2018年,中共中央印发《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》,引发社会关注与热议,被称为全面深化改革进程中的一个重大动作,也是推进国家治理体系和治理能力现代化的一次集中行动。在本次机构改革中,新组建或重组建自然资源部、生态环境部、农业农村部、应急管理部、退役军人事务部、文化和旅游部等12个部门。其中,自然资源部的成立是规划管理领域机构改革的重要结果之一。

左图:中共中央《深化党和国家机构改革方案》部分原文

右图: 自然资源部正式挂牌。

资料来源:中国政府网

📍

“罕见”的13次周期性变革

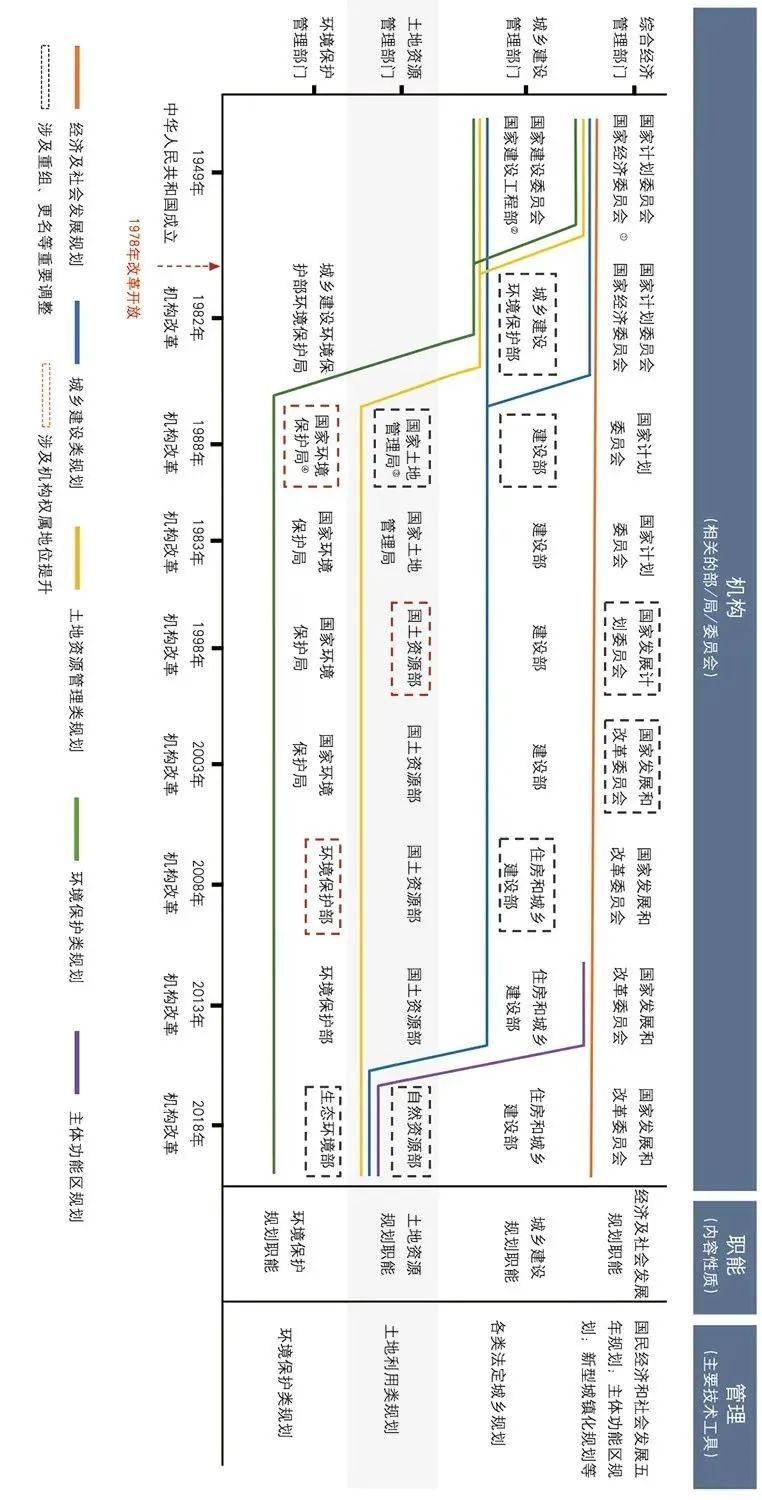

十八大以来,学术研究中的“治理”概念逐渐上升到国家制度层面,如何不断完善国家制度体系并提升其执行效能,以适应国家治理体系和治理能力现代化的要求,成为政治研究、公共管理、城市研究等领域的热点课题,国家机构改革则是重要的改革措施和改革内容之一。值得注意的是,从1949年至今,我国已进行了13次周期性国家机构改革,频率与力度在国际上实属罕见。其中,在规划管理领域,管理机构数量之多、变化之快、内部调整之复杂,同样少见。

国家机构调整与国家治理之间究竟怎样交织变迁,自然资源部的成立是否以及如何回应了国家治理现代化的路径选择?基于国家机构改革的背景与内涵,《规划机构改革与空间治理现代化的路径选择》一文综合公共管理及城市规划学科视角,尝试理解“机构改革”与“治理现代化”之间的内在逻辑。

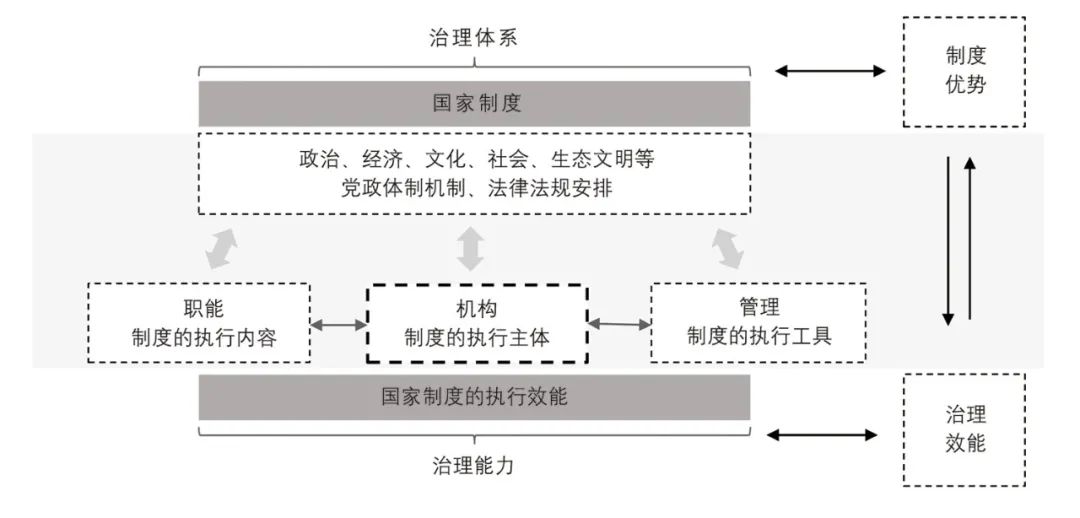

历程探析

机构是政府职能和管理结构的重要载体,国家机构改革的演变史在某种程度上也是国家治理逻辑的进化史。本文在国家机构、国家管理、国家治理现代化概念的衍生之下,着眼于将制度优势转化为治理效能,围绕机构、职能、管理三个要素,构建起“机构-治理”分析框架,并由作为治理体系可见实体的“机构”切入,对国家治理体系和治理能力的有机生态进行分析。

图 | “机构-治理”系统解构

资料来源:作者自制

以规划管理为例。规划管理机构是国家实施规划管理的行政主体,通过编制各类规划文件以及通过行政许可实施各类规划文件作为管理工具,落实国家有关空间治理的各项方针政策。规划管理的机构调整、职能转变、管理创新均以国家空间治理的理念和制度的具体内容作为基本依据,并以通过落实国家空间治理制度、提升国家空间治理效能为目标。

中华人民共和国成立70年来,我国先后进行了13次国家机构改革,通过对规划管理机构调整过程的历时性分析可以发现:

(1)改革开放前的计划经济体制时期,规划机构调整循环僵化,规划管理职能经历了由“双重领导”到“多头领导”的变化,成为后来多规并存的最早渊源。1954年之前,规划管理职能主要集中于城乡建设和综合经济两个管理机构;之后两年,随着国家建设发展的加快,国务院组成部门逐步膨胀,具有高度综合性、复杂性、长期性的规划管理职能开始涉入交通、卫生、基建等多个管理机构,国家建委、国家计委、国家经委等多个管理机构各自主导,呈现出循环调整、职能混合、管理僵化、多头领导的局面,并未有力撬动国家治理变革。

(2)在改革开放后的社会主义市场经济体制下,规划管理机构继续呈现出规律性的调整变化,规划管理职能与管理工具的交织脉络逐渐明晰,其中,规划管理职能主要涉及社会经济发展、城乡建设、土地资源、环境保护四个维度,规划管理工具也发生了从愿景式的指令性和技术性规划向动态化的规范性和融合性规划的重要转变。

注:①该阶段机构设置存在间断变化,在此期间曾设立的机构和曾涉及的相关职能,本文均一并纳入。

②该阶段机构设置存在间断变化,总体上呈现由国家建设委员会、国家建设工程部双重领导的结构,向由国家建设委员会统筹领导的结构转变趋势。

③1986年设立。

④1984年设立。

图 | 我国规划机构、规划职能和规划管理工具变迁路线资料来源:作者自制

观点与思考

📍

规划管理机构调整中的空间治理逻辑

上述规划管理机构调整是否以及如何适应了国家治理现代化的路径选择?依据“机构-治理”分析框架,从机构、职能和管理三个要素分别切入,可以发现其中存在三种空间治理逻辑。

逻辑一,机构视角:空间治理的动态寓于常态。1949年以来的规划管理机构调整属于典型的调适性改革,呈现出规律性的“分分合合”的调整节奏,不会长期保持某一种模式,反映出国家空间治理对社会经济发展的动态适应逻辑,也表明动态性的空间治理被寓于常态性的规划管理机构调整之中,但一时的机构调整仅仅是静态、片面、暂时的结果,并非空间治理的常态。

逻辑二,职能视角:空间治理由封闭走向开放。政府职能由政治统治为主向社会管理为主的转变,意味着其治理角色从“统御型”、到“管制型”、再到“服务型”的转变,规划管理职能也随之发生从政治指令性,到建设指导性,再到社会融合性的更替式发展,本质上是规划管理不断突破政府部门组织束缚的过程。各类与规划管理相关的业务、信息与资源流向市场与公民社会,强调空间的共治共享,体现了由封闭走向开放的空间治理逻辑。

逻辑三,管理视角:整合性空间治理成为趋势。整合性空间治理的内涵不仅局限于规划管理机构的机械性整合,更在于规划管理机构有效调整基础上空间治理效能的整体优化。这种整合性空间治理的趋势有赖于规划管理机构的调整和规划管理职能的转变,更有赖于规划管理手段的创新,以实现统筹协同、共治共享、高质高效的现代化空间治理目标。

📍

空间归何处:对新时期空间治理的思考

当前,国土空间规划体系的构建已成为新时期空间治理的一项重要内容。需要看到,空间治理实际上涵盖了土地和建设等多项复合内容,不仅重视土地资源的有效利用,也重视建设空间的特色有序;不仅重视未来维度上的空间开发,也重视历史维度上的空间保护。这就决定了空间治理效能的提升不可能只靠当下某个单一机构(如自然资源部)来实现,而需要相关机构的分工协作,这也是我国历次规划管理机构调整的历史经验。面向未来,“空间”究竟“归于”哪个或者那些部门,这些部门之间的关系与博弈如何?显然,空间治理格局仍将继续在不断的机构动态调整中形成,空间治理问题也仍需要长期深入的审慎思考。

图 | 国土空间规划视域下的“机构-治理”系统解构

资料来源:作者自制

其一,各空间治理主体要理性认识机构调整在国家治理转型中的角色。无论是国家机构改革还是规划管理机构调整,机构变迁均是与时代发展的相互调适,不同的改革模式无“好”“坏”之分。因此,空间治理切忌过度关注规划管理机构在某一时间点上的“分”“合”状态,而要以动态的观点,理性看待国家机构调整与国家治理模式变革之间的关系。规划管理机构的调整仅是国家空间治理效能提升的措施之一,它既不是空间治理变革的起点,亦不是空间治理变革的终点。未来的机构形态仍会继续出现变革,空间治理者需要做到始终把握好其中的逻辑,并时刻围绕治理目标明确自我定位。

其二,各空间治理主体要同时认识到机构调整对治理转型的反向作用力。历史上每五年一次的规划管理机构调整过于频繁,导致央地机构设置类型不一,对空间治理自上而下的有效贯彻造成影响,而空间类规划体系的一度混乱也是空间规划体系的运行惯性与快速发展的内在要求错位,二者在本质上都是政府管理体制的效率问题。机构调整既可能为原有的管理体制减轻障碍,亦可能为其增加新的矛盾。事实上,若各机构的根本诉求与事权边界得不到明确划分,仅靠机械的机构合并与职能和工具的移交是无法解决问题的。

其三,真正为国家空间治理现代化增加动力的不是机构调整,而是“机构-治理”系统整体的结构优化与效率提升,各空间治理主体之间的协调合作才是提升空间治理整体效能的关键。成立自然资源部及构建国土空间规划体系是提升空间治理效能的合理选择之一,但空间治理体系的有效执行仍有赖于机构改革后的一系列管理职能和管理方式变革。

整合性治理的逻辑下,空间治理改革的步伐不应仅停留在表象的机构整合及数据平台的搭建,更重要的是在系统观的视角下,创建有效、高效的协调合作和反馈沟通机制,处理好规划管理相关机构内部的关系以及横向和纵向的府际关系,构建政府、市场与社会公众之间,经济发展与生态保护之间,城镇化发展效率与社会公平之间的重要关系网络。规划管理机构应主动适应空间治理转型,一方面通过合理化分工、畅通化协调实现最大化的效能提升,避免因部门主义、本位主义反复陷入循环改革的僵局,另一方面根据发展需求进行持续性的自我更新,优化机构内部以及与央地部门间的传导机制,为空间治理进程“减负”。

文章来源

城市规划

作者 | 苏冬 刘健

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):规划机构改革与空间治理现代化的路径选择

规划问道

规划问道