1月28日上午,中国城市规划设计研究院在北京举行“中规智库”2021年度系列学术活动暨研究成果发布会。

2021年是国家“十四五”开局之年,也是中规院推动国家智库建设,实现高质量发展的关键之年。多年以来,中规院人栉风沐雨、砥砺前行,始终以国家为上,肩负着为国家、为城乡建设事业服务的使命和担当,不断探索、勇于创新,取得了“政策研究、标准制定、项目实践、学术创新”等多方面的成果。

新年伊始,中规院隆重推出“中规智库”学术品牌,以加强智库建设能力、提高智库研究质量和创新能力、发挥智库服务国家战略决策咨询作用为目标,通过全年不同形式、不同主题的学术活动,汇聚行业内外专家学者,搭建思想交融、碰撞的平台,拉开“中规智库”的序幕。

主持 | 中国城市规划设计研究院总规划师 朱子瑜

致辞 | 中国城市规划设计研究院党委书记 王立秋

致辞回顾了中规院“十三五”期间在重大科研课题、规划设计咨询、标准规范编制以及科技成果转化方面取得的丰硕成绩,围绕党中央国务院总体战略部署,中规院在京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区、长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展,成渝地区双城经济圈等众多地区和重大领域开展工作,不断提高为国家服务的意识和能力。中规院围绕部中心工作,积极探索人居环境建设和城市体制提升的技术方法,积极开展美丽城市规划建设实践,在城市更新、老旧小区改造、城市双修、城市设计、城市体检、历史文化保护、海绵城市建设等方面积累了丰富的经验,形成了完善的技术体系。“十三五”期间我院承担规划设计咨询任务近3000项,重大科研课题300余项,各类标准规范项目600余项,形成知识产权70余项,荣获各类科技成果规划设计奖项200余项,是当之无愧的城乡规划设计行业的国家队领头雁。展望“十四五”,以新理念、新格局建设“国家智库”,引领中规院迈上高质量发展的新台阶。

“中规智库”2021年度系列学术活动发布

中国城市规划设计研究院院长 王凯

“中规智库”2021年度系列学术活动围绕十九届五中全会精神,“十四五”规划、部2021重点工作以及行业热点,策划了全年百场学术活动,将给全行业带来一场思想和学术的饕餮盛宴。

2021年度活动分为三大版块:一是年度重磅活动,由院牵头组织,有重大行业及社会影响力的学术活动;二是年度主题活动,由业务单位牵头组织,契合行业热点问题的学术活动,2021年度共9大主题活动(涉及城市更新、历史保护、住房发展、区域战略、乡村振兴、绿色发展、城市交通、智慧城市以及城市安全等),通过规划论坛、学术讲堂、成果发布3个版块,9种形式,79场系列活动贯穿全年。三是年度行业活动,是指由依托我院的23个学会、协会二级机构开展的30场学术活动。

中规院将以“把握新阶段,贯彻新理念,构建新格局”为指引,用智库建设的实际行动以一百场学术活动为建党一百周年献礼!

“中规智库” 研究成果发布

《村镇规划建设与管理》

中国城市规划设计研究院副总规划师 靳东晓

中规院自2006年起在城镇化领域开展了一系列研究,其中邹德慈院士在2013年牵头主持的中国工程院重大咨询项目《村镇规划建设与管理》是继《中国特色新型城镇化发展战略研究》之后在城乡规划建设领域启动的又一项工程院重大咨询项目。当前我国乡村面临“乡村经济发展乏力,社会结构失衡”等六方面问题,乡村将呈现“乡村经济多元化和农业现代化是乡村健康发展的基础”等五大趋势,需要“加快涵盖乡村发展、保护、开发建设等内容于一体的立法工作”,最后报告从“立足农村视角、采用多学科交叉分析方法、理论研究和实证调研相结合”三方面总结了该项目的特点。

《四十年区域规划的探索》

中国城市规划设计研究院区域所副所长 陈明

《风雨华章路-40年区域规划的探索》是为纪念改革开放40周年,由中国城市规划学会和中国城市规划设计研究院组织邀请23位在规划行业有影响的专家学者,结合亲身经历撰写的回忆文集。这是一本矢志不渝的人生奋斗史,记载了国家处于政治动荡时期,专家们饱受身心折磨的人生经历,也记录了改革开放后只争朝夕、满腔热情投入工作的场景;这是一本打破禁忌的改革开放史,规划事业与国家政策和社会发展紧密相关,全书许多案例和事件,见证了打破思想禁锢和时代进步的脚印;这是一本兼收并蓄的学科建设史,经济地理学科在城市规划领域焕发了青春,城市规划学科也因地理专家“加盟”迈上新台阶;这是一本坚持理想的职业成长史,追求人类美好生活和实现社会公平正义,是规划师的执业初心。规划师既要坚持自己的理想和情怀,也要能够脚踏实地的解决问题。

《中国新城新区40年》

中规院(北京)规划设计公司副总经理 刘继华

新城新区是我国改革开放以来一种重要的空间现象,是中国特色城镇化和工业化推进的重要载体。2017年,住房和城乡建设部委托中国城市规划设计研究院开展《新城新区规划建设管理评估》课题的研究工作,为国家制定新城新区政策、规范和引导新城新区高质量发展提供全面系统的研究支撑。经过近四年的持续研究,形成该项研究成果。该书分为总述篇、评估篇、案例篇和展望篇四个部分。

总述篇重新界定了新城新区的概念内涵,整理分析全国新城新区的各类数据,全面回顾梳理新城新区的发展历程及发展成效。评估篇采用大样本、多维度、定量化、差异化的评估技术方法,基于三大来源收集权威数据,以多角度对国家级新区、国省级开发区进行评估,力求发现其当前存在的共性问题及问题成因。案例篇对典型新城新区进行案例研究,分析这些新城新区在规划建设管理方面存在的问题与取得的经验,以验证整体层面的评估结论,并提出针对性的建议意见。展望篇在梳理国家发展背景与要求的基础上,重点探讨我国新城新区未来发展趋势,提出完善其治理体系、引导其高质量发展的若干建议。

专家致辞

中国城市规划设计研究院原院长,原国务院参事 王静霞

祝贺中规院以“中规智库”这个品牌来组织学术活动。今年要组织100项的系列活动来庆祝中国共产党成立100周年,这是非常重要的一个布局。中规院作为国家队,不单单是搞规划设计,而是要为国家服务,为部委落实国家政策来服务,为行业服务,理应担当责任。今年是中规院建院66周年,早在成立初期的50年代,中规院就冲在前沿,参与156个项目的规划选址,从那时开始我们就建立了中国城市规划的一套方法和领先的规划技术。

我们需要为国家政策的制订提供研究成果,通过中外城市对比研究中国城市的发展道路。中规院为我国在新时期实现国家高质量发展、高品质服务做出重要的贡献,希望中规院再发力。进入新阶段中规院必须走科技发展的新路,这样我们国家队的身份才能够称职。

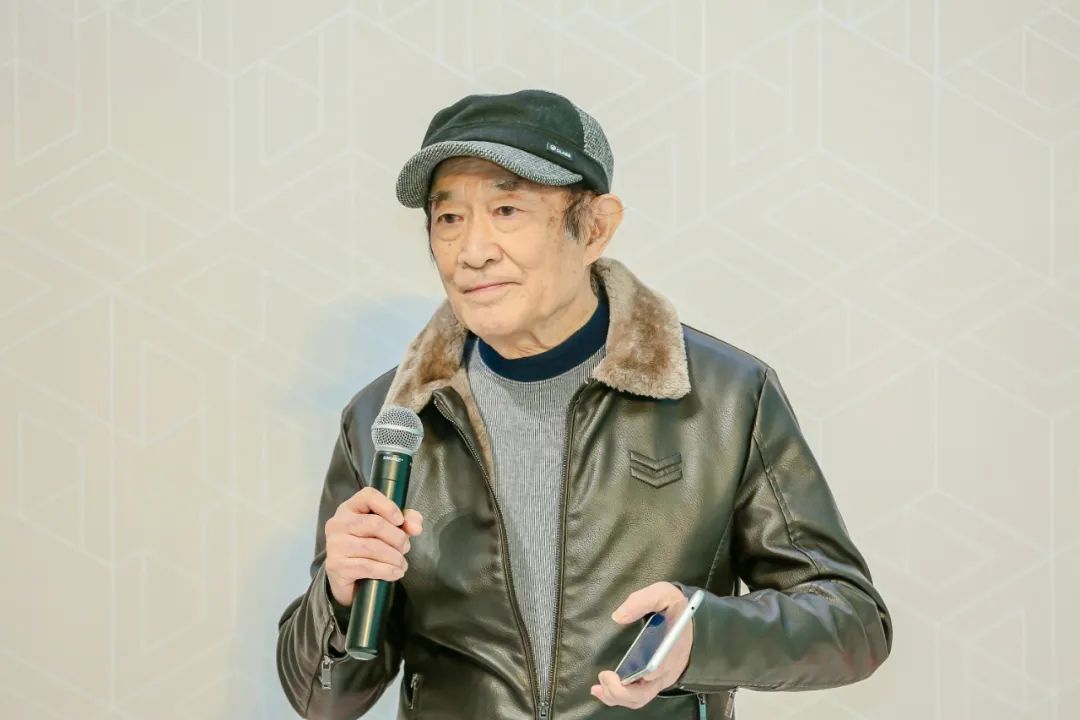

中国城市规划设计研究院顾问,中国工程院院士 王瑞珠

中规院作为国内规划行业的排头兵,在智库建设方面做了大量工作,在出思想、出成果,出人才等层面都有很大的进步,但如果说进一步在科技战略还有规划和政策等方面发挥作用的话,智库建设终端还存在亟待解决的问题,初步谈三点:

一是进一步加强整体组织规划,扩大思想的课题组织。中国智库与其他智库相比,要体现中国特色。作为专业研究院,可通过开展各类座谈会、研讨会,发现问题、甄别问题,通过大数据专业分析等提供更好的服务。我们完全有可能建立相应的学术机制,主动选题目出题目,对国家需要的战略性、全局性、综合性以及前瞻性问题开展实证研究,扩大自选课题比重,更加充分发挥我们的作用。

二是进一步完善研究人员的绩效管理和智库制度。人才决定智库的声誉,建设一流的新型智库必须有相应的人才做支撑和保证。比如引领发展的是掌舵型人才,设计顶层方案的是战略性人才,揭示趋势的是前瞻性人才,方法独道的是技术型人才,善于表达的是传播性人才,还有一些草根性的人才等等,要真正能够把人才放在适合的岗位上,从立项、时间保障、经费支出、人事奖励等各个方面形成合力,进一步完善对不同类型成果的绩效转换与动态机制。

三是创造一个独立思考的学术环境。研究必须遵循客观、公正、实事求是的原则。我们要客观地全面深入研究问题,从第三方的角度提出独立的研究格局。一是对自己有信心,有自信就可以创造智慧;二是具有宽容性,哪怕与他人的意见不同也要宽容。相互宽容,在平等地位上进行研究与思想的培养,这是非常重要的。

中国城市规划学会理事长 孙安军

现在大家经常说的一句话叫做“世界面临着百年未有之大变局”,这个是经济政治格局的变化,从规划行业来说,我们面临几十年未有的变局,作为规划国家队怎么应对这个大变局?目前中规院按照国家智库的建设目标,坚持学术研究、方向引领,研究成果的问世得到了很多赞赏。关于智库建设,我说三点:

第一点是要有高质量的研究成果。很多对经济社会影响重大的问题需要长期跟踪,还有一些是属于临时突发性的,比如说像2020年疫情,规划学会做了很多建议、研究,效果也很好。总之,长期性重大性的课题研究和短平快的定期研究要相结合。

第二点是要做到独立公正。当前,规划行业发生了一些变化,不管怎么变,我们进行规划学术研究的立场始终是公正、中立、客观的,这样才能够保证在研究上不会出现偏差,在提出建议时不会有失公允。

第三点要有广泛的影响力。要善于通过媒体来影响社会公众和决策层,特别是要善于应用新媒体。去年中国城市规划学会学术季因为疫情的原因改为线上举办,结果线上有2000多万人次关注,远远超过实体的关注人数。所以说要取得智库的广泛影响力,通过交流特别是新媒体的运作方式来影响社会公众非常重要。

国家发改委小城镇规划研究中心主任 史育龙

《中国新城新区40年》这本书的撰写是围绕一个热点话题展开的,2013年以后,不光是决策层、管理层,学界、媒体围绕这个问题提出的见仁见智的观点非常多,作为国家队的中规院勇敢地扛起责任,直面问题、迎接挑战,具有一种科学理性的精神和智慧。

本书先从概念定义入手,根据概念定义作进一步探讨,再通过研究分析大量详实的第一手资料来提出一系列观点鲜明的问题。这些问题有助于我们判断新城新区在未来的现代化进程及城镇化进程中的定位,也为我们把握政治方向提供了引领作用,具有很高的价值。其中,国家新区是一个非常重要的领域,特别是国家级开发区、高新区的主题,引起了决策层的高度的重视。国家发改委是国家级新区的主管部门,我们每年都会召开一次国家级新区的工作会议,同时也配套举办了国家级新区的论坛,这本书的内容非常重要,希望能把这本书推荐给地区司及分管国家级新区的职能部门。

“十四五”规划即将于3月份发布,在这样的时期,我们需要科学、理性、客观的分析判断,我认为中规院做了一件非常重要的大事,应该把这本书的重要观点以更多的形式面向社会做一个推介。

中国建筑工业出版社社长 咸大庆

建工社今年66岁,66年出版了数量众多的书籍,可以和中规院一起成长。来建工社的35年间,我们经常与中规院的院士、专家合作出版多本精品好书。作为国家级一级科研出版社,在584家出版社之中,我们是连续四年获得中国政府出版奖的9家之一,因此我们肩负责任。为建设行业、为住建部中心工作服务是我们的职责,我们感到非常荣幸与光荣。

下一步有个建议:今年我们跟院里各所、各分院有很多对接,以后我们可以强强联合形成一个团队,共同合作把“中规智库”好作品推广出去。智库要靠媒体,我们的平台能够推介智库内的成果。下一步希望能够与中规院在新的方面合作,把新媒体做大做强,共同发展。

中国建设报社长 王胜军

“十四五”已经开局,建设社会主义现代化国家的新一轮体系已经开启,今年总书记要宣布全面建成小康社会,今年我们还将迎来中国共产党成立100周年。值此之际,“中规智库”发布系列活动还有部分研究成果具有现实意义。进入新发展阶段,构建新发展格局,中国城镇化和城市高质量发展,包括乡村全面振兴,更加需要中规院这支规划国家队,行业的领头雁发挥独特的优势,贡献更多的智慧与力量。

中国建设报社与中规院是兄弟单位,大家的工作职责、战略目标一致,多年来相互支持。“中规智库”的成立与运行体现了中规院,特别是院领导班子的战略思维、责任担当和超强的能力与实力。建工社与中规院相互合作并提供支持,都值得建设报社来学习。

智库需要媒体,媒体也更加需要智库,这两者需要保持密切联系和良性互动,这对于共同扩大传播力、影响力、引导力和公信力,影响舆论、引导社会具有重要的作用。中国建设报社愿意用好主阵地,发挥纸媒网端全媒体平台的优势,充分展示中规院“中规智库”的理论思想与实践成果,也真诚希望我们与中规院、建工社一起加强合作,携手同行,助力住建事业高质量发展。

中国城市规划学会常务副理事长 石楠

《风雨华章路-40年区域规划的探索》这本书是中国城市规划学会在改革开放四十年时发起、编纂的一系列回忆文章的组合。我们有一个基本理念,是要有向历史学习的基本态度。这是一个基本的方法,也是一个做学问的基本捷径。我们往往会觉得在今天做了很多创新,但我们也不能忘记历史,许多问题我们在历史上遇到过,在研究历史的过程中会发现有很多答案。

这本书虽然是讲改革开放四十年的区域规划,但却包含整个城市与区域化的学科。“区域化”并不是一个法定的词,我们今天的总体规划是把前期规划都放在法定规划里,但是城市规划不同,区域规划也不同,国民经济的规划也不同。区域规划从五十年前就已经开始编制,到七、八十年代开始编制国土规划,之后又开始进行城镇体系规划工作。从一开始做到最后就是一个重要的区域,然后又有第二轮国土规划、主体功能区规划。每一个阶段都在做“区域规划”,从学术的角度叫做“学术规划”。之所以能够传承,是因为这是个学术概念,也是个专业概念,此外,我们做好工作的同时要更加理性地思考科学的问题,从学科的角度、知识体系的角度、发展论角度来研究我们每年做的事情。

中国建筑设计研究院城镇规划院总建筑师 郭海鞍

《村镇规划建设与管理》这个课题开始于2014年,当时一共有5位院士专家领衔,国内多位行业大咖,包括中规院、中国建筑设计研究院、环科院、中科院地理所和人民大学5家国内顶级权威机构通力合作。现在六年以后把这本书重磅推出来,实际上研究的时间大概有三年多,于2017年结题。三年的时间里在中规院牵头带领下,其他各个兄弟单位相濡以沫,大家一起到山东、江苏、广东、安徽、福建、台湾、日本,跟当地的规划师、建筑师进行交流,最后又进行集中写作。我们从问题入手,剖析当时现状面临的困难,加之已有的经验和对策,将中国村镇规划建设与管理理论系统地进行了总结和提炼,为后来国家提出乡村振兴战略以及各项工作积累了大量的第一手资料,这也是我们这个团队的贡献。

今天邹院士领衔的三本著作隆重推出,这不是一个结束,而是一个崭新的开始,我们这一代建筑师、规划师,一定会秉承邹先生的遗志把这件事更好更完美的做下去。

敬请关注,感谢支持!

原文始发于微信公众号(规划中国):中规智库:重磅发布 | 汇行业学术之功 扬中规智库之帆

规划问道

规划问道