文/ 袁晓辉/ 清华大学经济管理学院

图/ 果说团队

抗日战争结束之后的一九四六年,梁思成先生与林徽因先生终于盼到了北归的消息,他们离开了位于昆明的国立西南联合大学,重回北平。梁先生受邀成为清华大学营建系主任,并与全家入驻新林院8号。

新林院8号,一座位于清华大学校内的老建筑,曾经是我国著名建筑历史学家、建筑教育家、建筑师梁思成先生与我国著名建筑师、诗人、作家林徽因先生于1946年至1954年在清华大学的居所。跨越半个多世纪的沧桑,这一栋老建筑以它无声的方式见证着家国情怀,见证着时代变迁,见证着文化新生,也见证着点点滴滴的平实生活。这篇小文希望借时间的线索展现与新林院8号有关的八个场景,带你体验变化的历史在空间中流转,不变的精神在时间中传承。

新林院8号:曾经的梁思成林徽因故居

梁林故居

抗日战争结束之后的1946年,梁思成先生与林徽因先生终于盼到了北归的消息,他们离开了位于昆明的国立西南联合大学,重回北平。梁先生受邀成为清华大学营建系主任,并与全家入驻新林院8号。

场景一:午后茶聚

这是1948年的一天,下午3点左右,新林院8号的客厅已摆好了茗茶和点心,迎接着客人们的到来。这是二位先生组织的每周茶聚,自打原来在北总布胡同居住时就是如此。能与志趣相投的朋友们相约在阳光正好的午后喝茶交谈,实属人生乐事。著名哲学家、逻辑学家金岳霖先生,经济学家陈岱孙先生,政治学家张奚若夫妇,物理学家周培源夫妇,以及清华营建系的一些师生,是茶聚的常客。这一天,刚好有位营建系的年轻教师过来借书,谈起文物保护的著作,林先生谈了些关于建筑艺术与民族精神的想法,即打开了此次茶聚的话题。建筑、历史、政治、社会、美学、文学、生活,轻盈跳跃的思维自由驰骋,跨越学科边界的思想观点碰撞交织。这是《林徽因传》、《梁思成林徽因与我》等著作中描述的生动场景,这一场景所弥漫出的精神上的放松与自由,让人心驰神往。

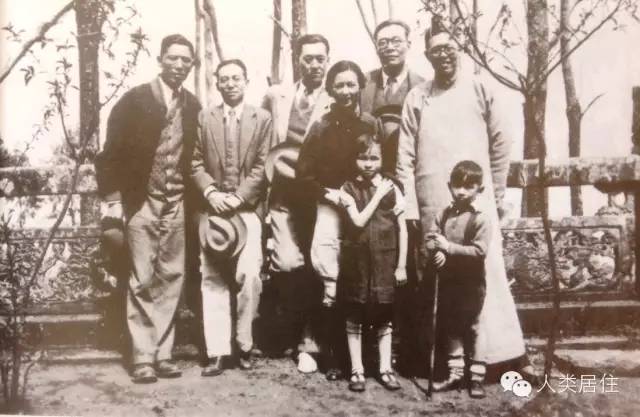

几位经常参加午后茶聚的先生与梁林一家在昆明西山华亭寺的合影(左起:周培源、梁思成、陈岱孙、林徽因、梁再冰、金岳霖、吴有训、梁从诫)

图片来源:翻拍自张清平著《林徽因传》,2007,百花文艺出版社。

场景二:国徽设计

1950年6月中旬,新林院8号的客厅里,桌子上、椅子上、沙发上,到处是红、金两色的国徽图案设计稿,梁先生和林先生带领清华大学营建系设计小组,正在全神贯注地改进着他们提出的国徽设计方案。关于国徽的主题意义阐释、图案花纹选择、艺术手法表达,他们一点一点地推敲,五星与天安门的比例关系、各类代表实物的艺术性表达。夜色已深,新林院8号却依然灯火通明。这是秦佑国教授整理的《梁思成林徽因与国徽设计》中描述的场景,也是梁先生和林先生的女儿梁再冰珍藏在记忆中的场景。融入他们点滴心血的庄严的国徽图案,是否会让你对这样历史性的时刻充满想象。

参与国徽设计的清华营建系师生

图片来源:翻拍自张清平著《林徽因传》,2007,百花文艺出版社。

时代变迁中的新林院8号

1954年林先生病重,因新林院8号房间寒冷,没有暖气,学校请他们搬去新落成的胜因院居住。遗憾的是,在1955年4月1日,林先生因病永远地离开了这个她倾心热爱的世界,留下了“一身诗意千寻瀑,万古人间四月天”。而新林院8号这处梁先生和林先生在清华园中生活了8年的居所,自那时起即更换了主人。

场景三:职工入住

在时光流转中,这座老屋陪伴居住其中的清华教职工,见证着六、七十年代的大跃进、文革动荡,见证着八、九十年代的改革开放新生,见证着2000年以后的市场化全球化对这个国家的改变。在这一过程中,新林院8号院落的主体逐渐因住户的加建与原来有了些许不同,同时伴随使用权的更迭,房屋也被分成了甲乙丙等几家。曾经满是故事的居所疏于珍视与保护,日渐破旧。

加建后的新林院8号住着清华教职工

图片来源:http://culture.ycwb.com/2012-12/22/content_4172517.htm

场景四:校友新思

2010年左右,几位清华校友怀着对梁思成先生和林徽因先生的敬仰,想以一种开放的形式将故居整体保护起来。但是,因为房屋使用权的分离和复杂的住户关系,最终只租下了故居中客厅的部分,将其改造成为一个书吧式咖啡厅。重新改造的西侧入口恢复了曾经半开放式的红色砖墙,围出了一个10平米左右的小院,并保留了曾经的槐树,为来来往往的学校师生提供了一个追忆、思考、阅读、交流的空间。然而,开放后的故居由于位置和经营问题,曾几易其主,最终仍难以维持。之后,也有一些公司找上门,希望将其改作私人的办公场所,但这一方案被有情怀的校友们拒绝了,他们希望保护和传承故居的文化精神,虽然当时尚未找到合适的方式。

被改造为书吧的新林院8号

图片来源:http://blog.sina.com.cn/suleo51

老先生娓娓道来的人生经历,青年人热情求知的诚恳提问,与这个老屋的环境和记忆,共同组成了一幅美妙的图画。

文化交流新场所

2015年初,在几个校友的支持下,清华建筑学院的一个博士生小团体果说(笔者也是成员之一)接手了新林院8号的运营,初衷是希望定期在此举办文化沙龙和读书分享会,通过延续这个地方的传统——茶聚沙龙,来纪念和怀念梁思成先生和林徽因先生。在保留原有格局的基础上,大家也利用自己的专长,重新装点了这个承载着无数记忆的房间。

场景五:沙龙读书会

2015年3月22日的晚上,新林院8号座无虚席,果说沙龙第一场的分享嘉宾梁鹤年教授正在与来自高校、企业、政府等机构的年轻人探讨《人生选择与治学方法》。老先生娓娓道来的人生经历,青年人热情求知的诚恳提问,与这个老屋的环境和记忆,共同组成了一幅美妙的图画。屋子不大,暖黄色温馨的灯光照亮了保留下来的黑色砖墙和木制地板,窗帘上建筑系同学临摹的梁先生建筑速写手迹,墙壁上梁林二位先生的老照片,辉映着每一位来参加沙龙的老前辈新朋友。一时间,这个屋子竟像是回到了从前,回到了往昔前辈们探讨学术、畅谈人生的场景。一些不变的精神将两个时代的我们联结了起来。

果说沙龙第一场梁鹤年先生《人生选择与治学方法》讨论进行中

场景六:校园会客厅

午后的阳光洒满5月的小院,院子里的雏菊、薄荷、绿萝、铜钱草开得正旺,屋内种下的小花也冒出了新芽。两个同学对着电脑讨论着他们的课程作业,一位年轻老师与来访的东南大学教授讨论着规划专业的理论与实践距离问题。店里的电话响起,这是想预约沙龙空间的学生社团的来电,照看小店的兼职同学马上到小黑板上写下了预订场地的信息,这一周已经有5个时间段被老师同学预订了活动。作为校园里传承历史、融入新生的新空间,新林院8号已成为一个特别的文化交流场所。这里先后举办了建筑系评图课、土木系研究生体验课、海峡两岸交流协会活动、社会学系暑期实践交流、实验1+1课题组交流、工物系辅导员交流、经管学院创业者交流、民主党派午餐会、访谈节目录制、微信公众号交流、微沙龙读书会等多种类型的活动。这个空间因为曾经的历史和文化,吸引着越来越多新思想的交流和碰撞。

刚刚在新林院8 号举行设计课交流的同学们在小院门口自拍留念

社区服务新空间

由于靠近校园的家属区和小学,这座老屋还肩负起了社区服务中心的角色。

附近居住的小朋友也参加到弹唱会活动中

场景七:临时托儿所

距离小学门口约100米的新林院8号,成为一些家长“寄存”孩子的临时托儿所。孩子们下学早,家长不能按时来接,就会让孩子在新林院8号写作业。三年级的这位小姑娘是店里的常客,跟当班的姐姐聊作业,聊班里的故事,聊周末的出游,偶尔还会带她的朋友们来这里“聚一聚”。当然,常来这里的还有住得不远的小朋友,会来这里听果说沙龙的弹唱会,还会跑得一身汗时来要柠檬水喝。

小朋友正聚精会神地聆听弹唱会

场景八:社区服务站

快递小哥最熟悉新林院8号,因为经常会有周边居住的朋友临时不在家,请这里代收一下包裹。邻居们来取快递时,偶尔还会带上一盒草莓,表示感谢。常带宝宝来喝果汁的年轻妈妈,在这里约见朋友,畅谈育儿心得,也常常带些小礼物给这里的同学。还有当班的同学,也会在不忙的时候接待一些来讨教论文写作经验的学弟学妹,体会着多重身份带来的成长。坐落于清华园这个大社区,新林院8号俨然成为一个小小的社区服务中心。

常借用咖啡馆场地学画画的小朋友帮忙绘制了沙龙活动的宣传板

新林院8号,一个见证着历史,也孕育着新生的地方;一个承载着文化精神,也寄托着生活希望的地方。在美丽的清华园中,她将会在未来的记忆中把美好的故事传递,也将会增添属于我们这个新时代的美丽故事。

新林院8号内厅全貌

《人类居住》杂志投稿邮箱:rljz@planning.org.cn,电话:010-58323870

搜索微信号:renleijuzhu,或识别下方二维码关注。

规划问道

规划问道