外域形制的本土表达:真觉寺金刚宝座塔的图像秩序与意义塑造

1 引言

真觉寺(现北京石刻艺术博物馆)又名正觉寺,位于北京市海淀区五塔寺村24号,是明清时期著名的皇家寺院。寺内金刚宝座塔是我国现存同类建筑中最早的实例之一,通常认为系明永乐年间始建,成化九年(1473)竣工。至清代,真觉寺为避胤禛名讳改称正觉寺。乾隆十六年(1751)、二十六年(1761),弘历因崇庆皇太后祝寿之需而对此寺大加修葺,寺内建筑规制与空间格局均有显著改易。自清末至今,真觉寺又经历了两次较大范围的修缮,第一次完成于民国二十六年至二十七年(1937-1938),第二次完成于1979-1980年间。此后,另有部分小规模维修保护工作。

由《明宪宗御制真觉寺金刚宝座记略》可知,真觉寺金刚宝座塔(以下简称真觉寺塔)是以外域形制为蓝本建造而成的,源自班迪达进献的“金刚宝座之式”。班迪达亦称班第达、室利沙,为印度入华高僧,永乐二十二年(1424)获封大善国师,在各类文献中多有记载,何孝荣、廖旸等对此已有详细讨论。近期Isabelle Charleux、廖旸、杨鸿蛟、孙磊等则对真觉寺本身、金刚宝座塔建筑及部分图像进行了释读。

本文以上述文献为基础,通过考察建筑形制、图像秩序与空间意义塑造之间的整体性关联,特别是梵文陀罗尼与五方佛图像的空间秩序问题,尝试探讨明代前期“西域僧团”入华背景下,外来建筑形制和图像元素与既有观念和习俗碰撞博弈,最终融为一体的历史现象。

2 金刚宝座塔的本土化表达

真觉寺塔作为外域形制本土化表达的典型案例,具有诸多特色。首先,设计者通过加强金刚座及五塔在视觉呈现和意义表达上的整体性,塑造出以释迦佛为主,兼顾五佛的混合意义。其次,以置换方式使其内部空间呈现出汉地佛寺建筑群的格局与秩序。最后,体系化的组织使系列曼荼罗、陀罗尼、五佛图像在承载特定宗教含义之外,进一步参与了空间意义的塑造。至于世俗化元素与皇权的影响,于此亦可见一斑。

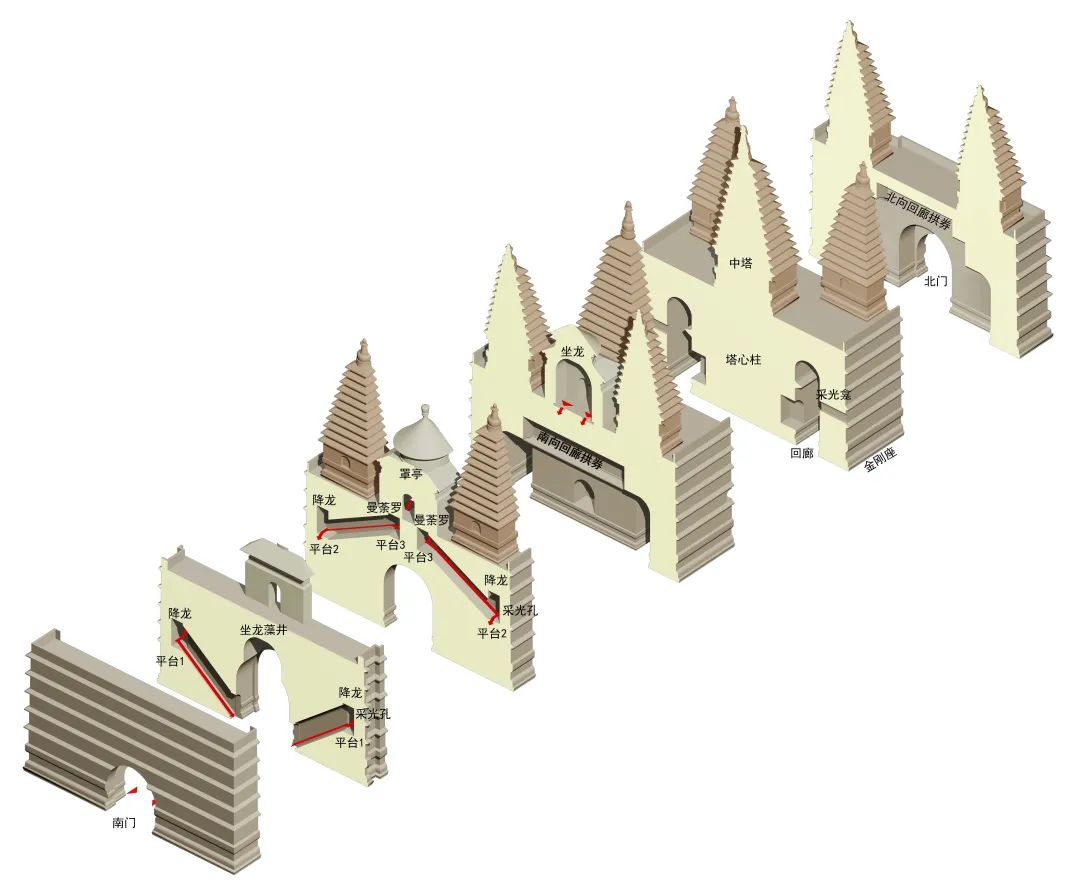

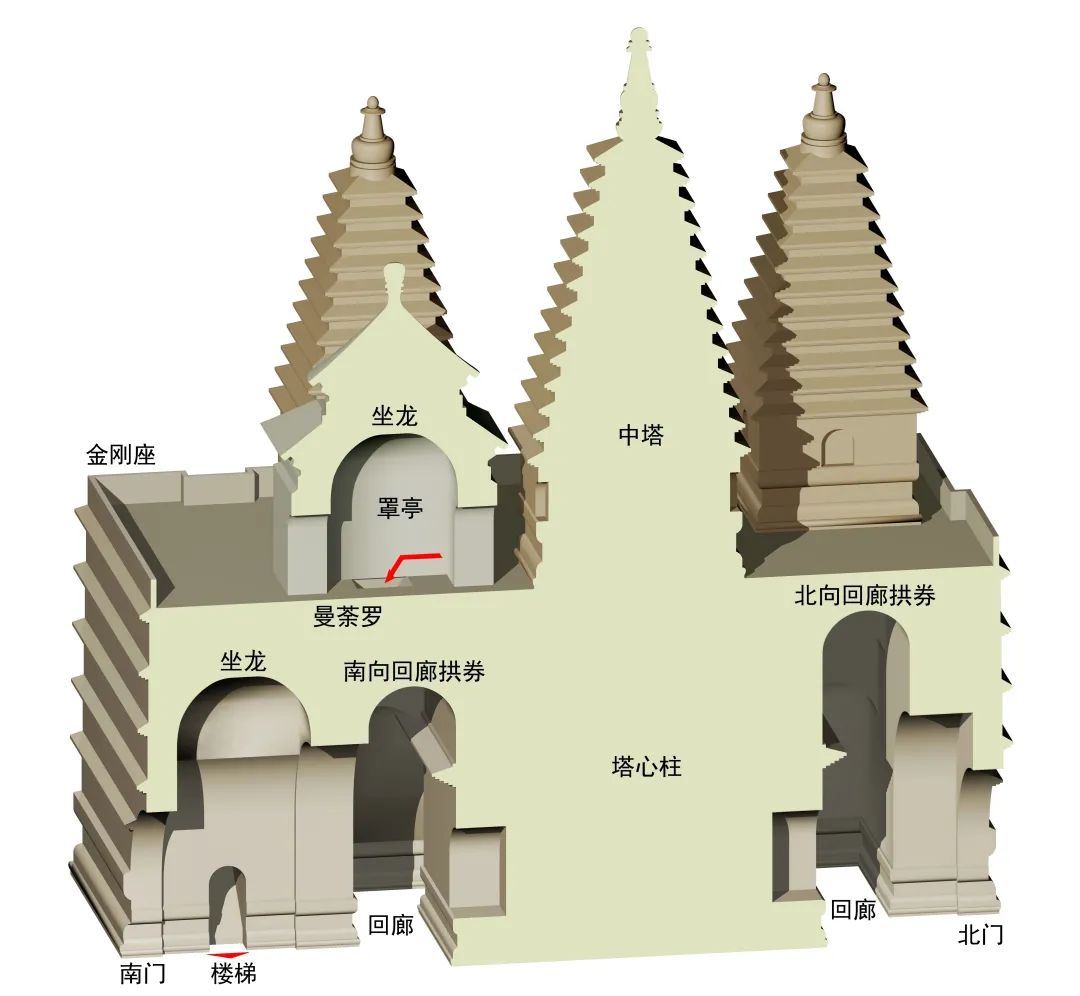

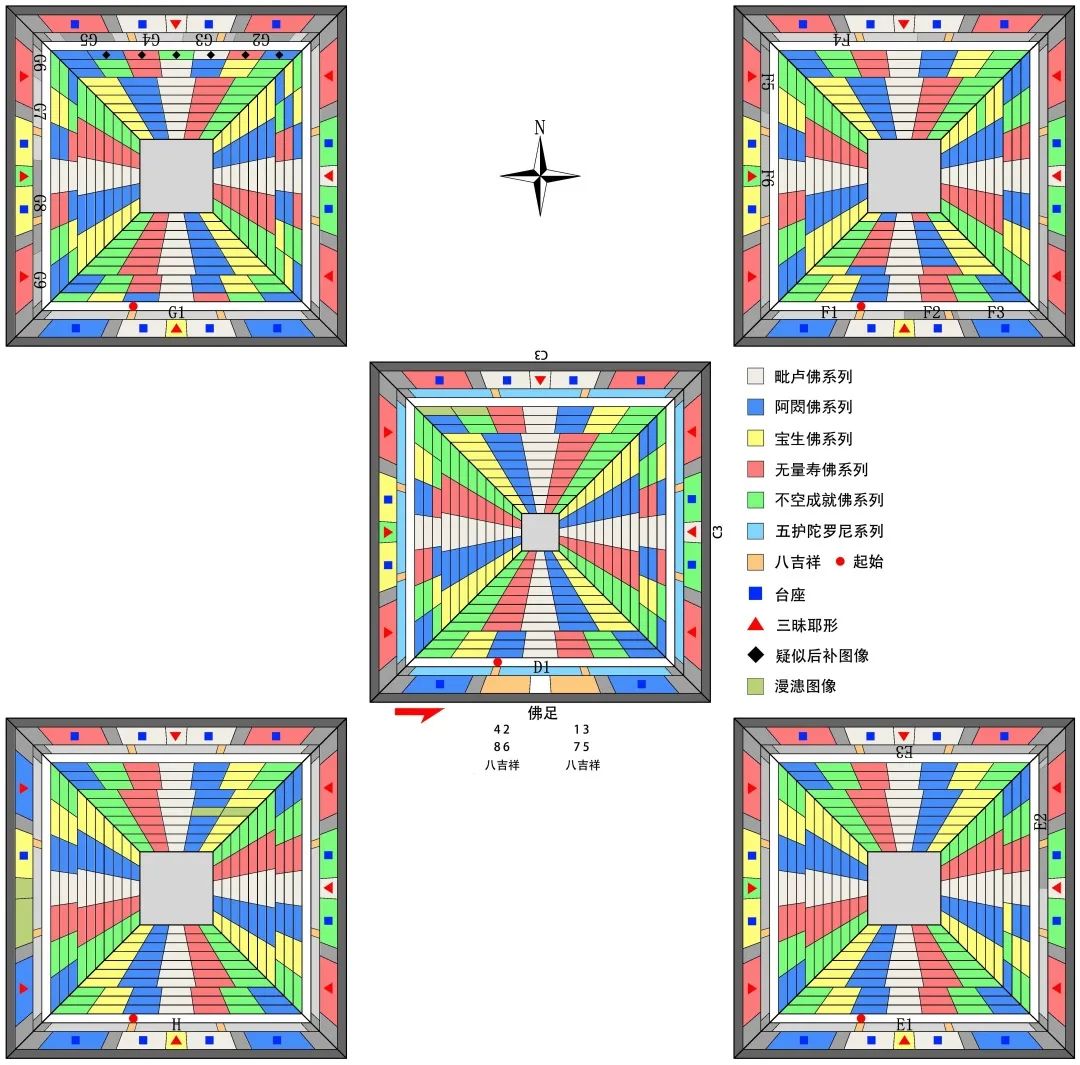

真觉寺塔可依结构特征分为金刚座和五塔两大部分,二者之间具有显著的同构性。金刚座外观近似长方体,下部须弥座雕有五方佛台座、三昧耶形,以及梵、藏文字等。座身横向分为五层,每层出檐并设斗栱,状如收分较缓的密檐式塔身。各层檐下龛内排布系列五方佛造像,以柱分隔。南门上方设匾,题有“敕建金刚宝座,大明成化九年十一月初二日造”。金刚座南北设门通往塔心室,内有回廊环绕的方形塔心柱。塔心柱顶部出檐并置斗栱,四向开龛,构成方式近于方形佛塔首层。南、北、东、西四龛分别安放释迦佛、燃灯佛、药师佛、阿弥陀佛石像。塔心室南向东、西两侧各有楼梯上至顶部,其上安有清代修建的罩亭一座,因尺度偏大而略显喧宾夺主。

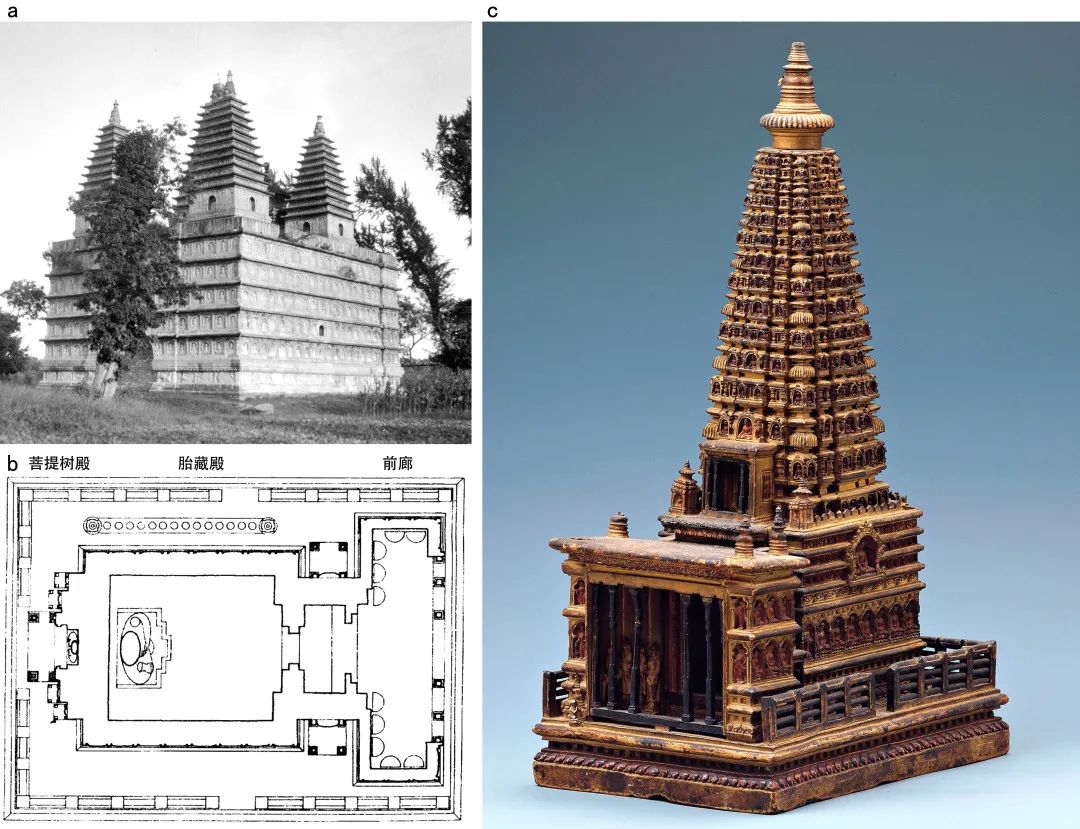

▲真觉寺塔西北角旧照与布达拉宫藏11世纪佛陀伽耶大塔模型平面、形制对比

五塔分置于金刚座顶部中央及四维方位,各塔下设须弥座,上为密檐式塔身。中塔设十三层檐,周边四塔降为十一层,二者体量差距较小。五塔塔身首层较高,四向开龛,与金刚座内塔心柱同构,但所安造像均为释迦佛。每向释迦佛两侧各立菩萨一尊并菩提树一棵。

关于金刚宝座式塔的渊源,廖旸指出真觉寺塔及清代的碧云寺金刚宝座塔、慈灯寺金刚座舍利宝塔在形制上均源自印度比哈尔邦佛陀伽耶大塔。佛陀伽耶大塔为纪念释迦牟尼证道的重要标志物。仿其形制而作的模型较多,往往作为朝圣纪念而被携归供奉。典型者如布达拉宫所藏,印度波罗时期(约11世纪)的旃檀木模型。班迪达所献“金刚宝座之式”,很可能即属于此类模型。佛陀伽耶大塔及各类衍生模型普遍由下部殿宇和上部高塔构成,真觉寺塔之金刚座即对应于殿宇,同样有类似前廊、胎藏殿和菩提树殿的划分,上部也保持了五塔的设置。由此可见,真觉寺塔在整体上继承了此种外域形制。然而,前者采用汉地建筑坐北朝南的通行做法,而非后者的坐西朝东;并通过对造型和内容的系统性重组,重塑了后者的空间意义。

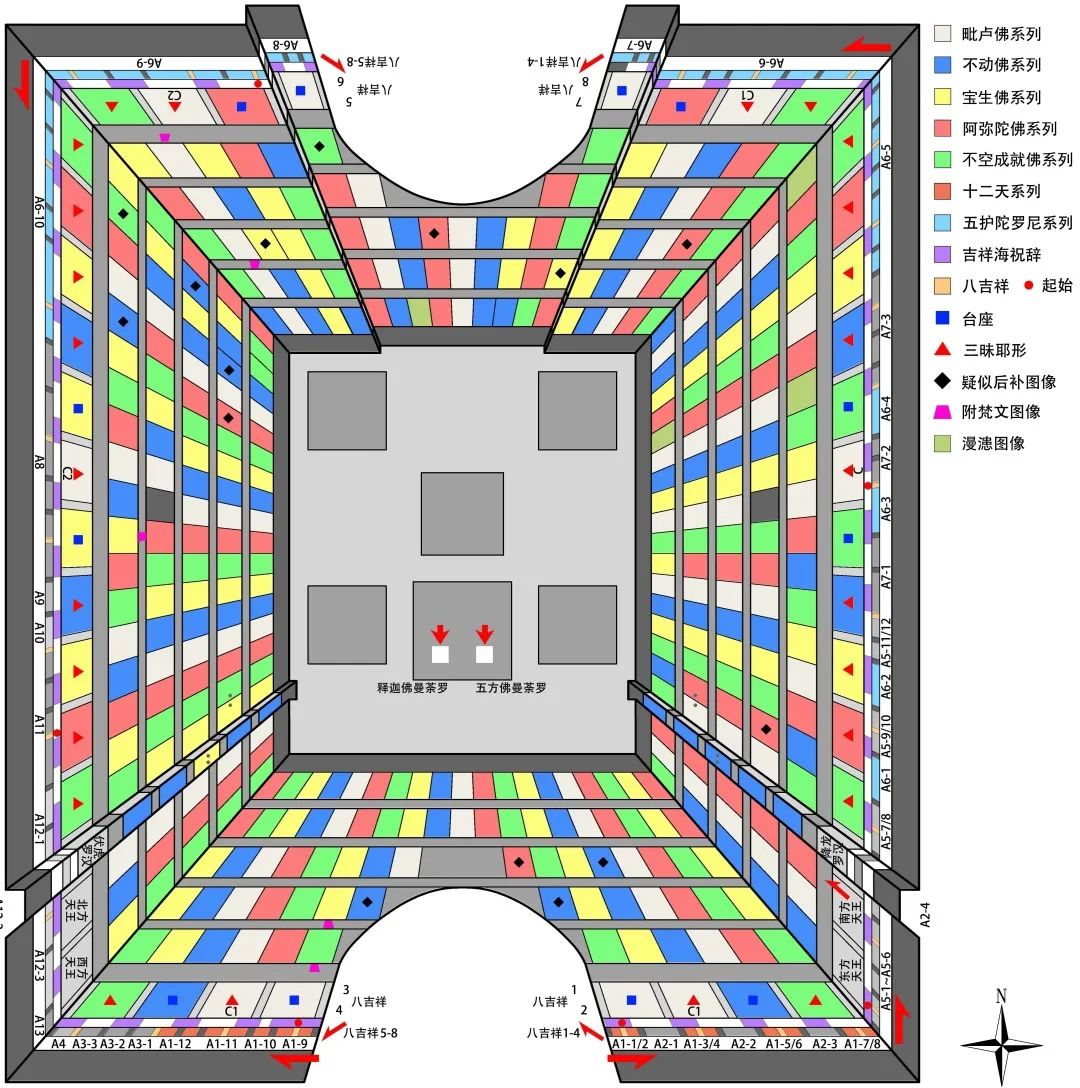

▲真觉寺塔金刚座图像与文字分布示意(编号对应的文字参见原文附录,下同)

真觉寺塔金刚座南部以东西两壁凹入部分的北侧为界,与佛陀伽耶大塔前廊对应,作为前导空间使用。同其原型相比,真觉寺塔前廊体量被显著压缩,顶部小塔也被取消。前廊东西两侧须弥座束腰增加了特殊的四大天王像,由此与明清汉地佛寺入口处设置天王殿的通行模式联系起来。其内部楼梯的设置,亦从使用功能上呈现出辅助性特征。金刚座东西两侧楼梯左右对称,均分4跑,设3个楼梯平台。楼梯的范围实则已经超出前廊部分,但被设计者进行了巧妙的遮掩,仅在座身凹入部分第3层、偏北侧第4层分别设置了两处不易察觉的采光孔。

真觉寺金刚座主体与胎藏殿对应,造型接近正方体,菩提树殿则被简化纳入金刚座造型之中。金刚座北向中部微凸,内部北向回廊拱券高度有所提升,呈现出相对独立的空间意向,暗示了菩提树殿的存在。除外部造型的更动外,金刚座内部从空间形态到意义表达均进行了全面重塑。首先,设计者通过设置塔心柱并四面开龛,在金刚座内部呈现了汉式佛塔的意向,实质上改变了金刚座下部殿宇的属性,使其直接与上部中塔联系起来,客观上强调了“塔”的概念。塔心柱顶部檐口所安五踩斗栱也在等级上超越了金刚座外檐的一斗三升斗栱,凸显出其重要性。此类将佛塔置于中轴线,与正殿并列,突出强调其地位的做法在明代亦非罕见,典型者如金陵大报恩寺塔和洪洞广胜上寺飞虹塔。其次,塔心柱南、东、西所奉释迦佛、药师佛、阿弥陀佛构成了彼时流行的“横三世佛”。按明代佛寺通行模式,正殿所奉多为此三尊。清乾隆年间《五塔寺陈列册》中,心珠朗莹殿(即明代大殿)内同样有“香胎三世佛”的记载。如明代真觉寺大殿所奉即为横三世佛,则塔心柱便与金刚座前廊匹配,再现了南北轴线中大殿和天王殿的空间秩序。由此,真觉寺塔遂通过塔心柱、佛像和天王的设置,借助三世佛概念,对源于域外的“金刚宝座之式”进行了一系列置换,将前廊-胎藏殿-菩提树殿的串联式布局加以调整,呈现出汉地佛寺格局中,天王殿-正殿-佛塔的意向。

真觉寺塔的上部五塔与佛陀伽耶大塔相比,各塔造型趋于一致。中塔体量明显缩减,大大弱化了作为释迦证道纪念物的突出地位;周边四塔体量则显著增加,与同期昆明妙湛寺塔形制亦大相径庭。此种现象虽然不能简单推定为五方佛的象征,但设计者应当在明代早、中期藏传密教的影响下,通过对各塔体量与造型的协调,强调了“五”的概念。与之类似,金刚座座身被水平划分成较为均匀的五层,可能也是对相关概念的呼应,由此也显示出真觉寺塔在意义表达上的混合特征。

作为明代中期完成的作品,真觉寺塔石刻图像重点突出,具有显密相通、汉藏融合的时代风格,而且呈现出显著的世俗化特征。除梵藏文字外,在遍布全塔的石刻图像中,两类核心造像、六拏具、两尊罗汉,以及真龙藻井的设置均具有一定的代表性。真觉寺塔造像以释迦佛和五方佛为核心,前者重要性略高,后者则源于密教的影响。释迦佛分置于金刚座塔心柱南龛,以及五塔塔身首层四向龛内,以触地印和菩提树作为证道的标志。中塔南向须弥座束腰中央另设佛足,与塔心柱南龛造像相应,形成了对正向的强调。五方佛造像密布于金刚座座身五层龛内,以及五塔塔身首层之上各层龛内(详见下文)。从所处位置、造像尺度、雕刻手法等方面来看,其重要性不似释迦佛鲜明,由此在体现混合性的同时,亦突出了释迦证道的主题。

六拏具安于金刚座南北入口券脸,以及五塔塔身首层四龛券脸,包括金翅鸟、龙女、摩羯鱼、狮羊、狮、象,呈现了突出的藏式风格。其构成和造型与金陵大报恩寺塔琉璃券脸、北京智化寺转轮藏木雕外框等同期实物相比,具有显著的相似性。值得注意的是,大报恩寺和智化寺均非藏传佛寺。六拏具的运用亦非藏传佛寺的标志,而更多体现出明代早、中期的流行风尚。

降龙、伏虎二罗汉分置于金刚座东、西两壁凹入部分的须弥座束腰,位于四天王像北侧。根据清代档案记载,心珠朗莹殿沿东西山墙布置的须弥座上,所奉亦为罗汉。如明代大殿主尊两侧原供罗汉,则此二罗汉便与塔心柱匹配,进一步明确了金刚座主体的佛寺正殿概念,并再次凸显了对外域形制的置换。然而,此处降龙、伏虎二罗汉的单独出现与佛教造像惯例不符,其设计显然兼以青龙、白虎表达方位概念,从而呈现出一定的世俗化特征。

明代佛教建筑顶部空间多安有藻井和天花,其内容秩序清晰、等级明确,真觉寺塔亦然。就金刚座而言,因中央立有塔心柱,故设计者将重要性较高的藻井设在前廊顶部中央位置。藻井中安坐龙,周边以斗栱为饰。上部罩亭顶部亦安有坐龙,整体构成同藻井类似,与下部形成呼应。金刚座两部楼梯内的3处平台顶部同样进行了修饰,其中靠东西两壁者均做降龙,最上层分别为五方佛曼荼罗和释迦佛曼荼罗。与通常设于佛殿顶部的天花和藻井相比,真觉寺塔楼梯顶部的各类元素形如天花,其等级应低于藻井。事实上,设计者在坐龙与降龙的匹配上已经明确提示了二者的等级差异。这样的配置亦使真觉寺这座敕建寺院中,藻井坐龙作为象征皇权的真龙在等级上超越了两组曼荼罗,与作为护法的龙众(nāga)概念大相径庭。类似做法亦见于正统时期兴建的北京智化寺。此外,金刚座南北入口券脸上部靠中央位置分别饰有两条升龙和两羽降凤,再次凸显了皇权与世俗审美的影响。

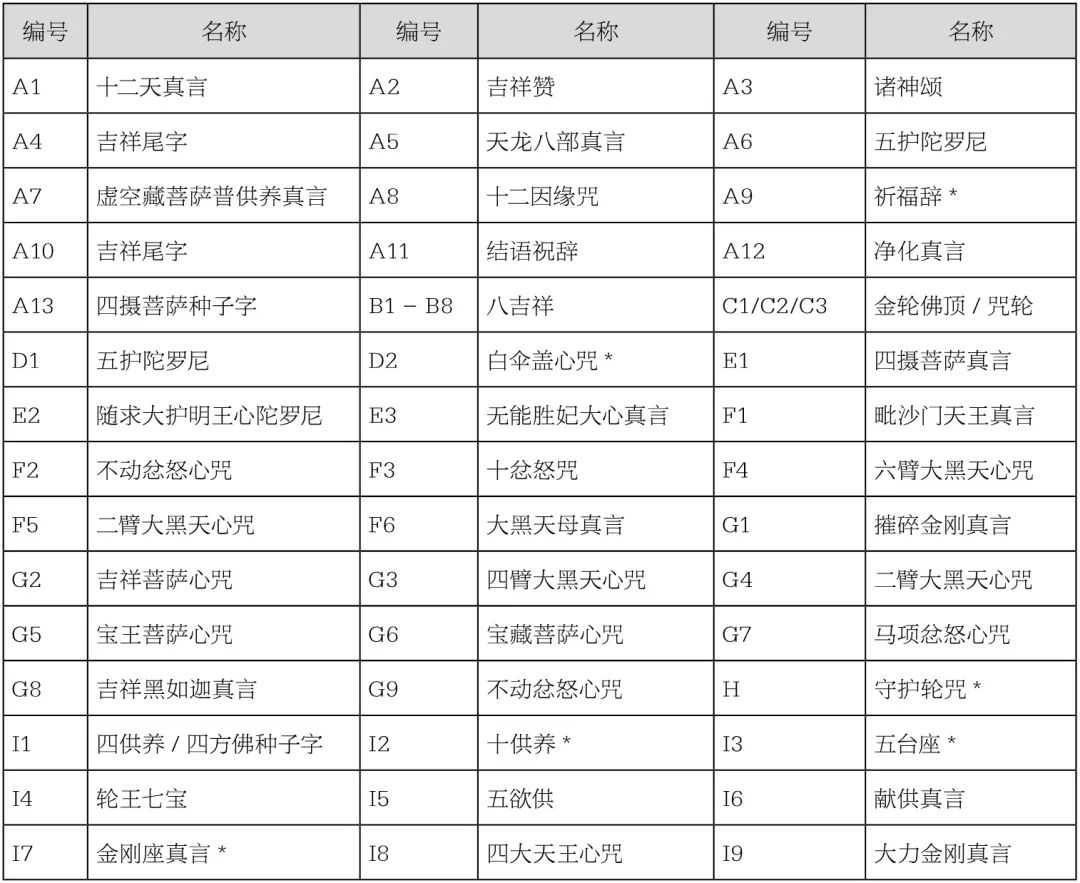

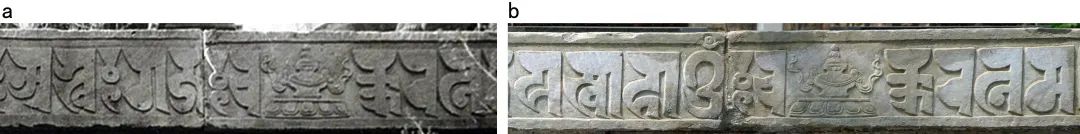

真觉寺塔的金刚座和五塔须弥座均刻有大量文字,包括兰札体梵文和藏文,且以前者为重点。此类文字一方面具有特定的文本意义,另一方面则以三维图像的形式展现在建筑表面。通过上述途径,相关文字直接参与了空间意义的塑造与表达,并产生了同建筑布局相适应的调整。五塔塔刹表面亦设梵文,除中塔为铜制外,余者均为石刻。同时,金刚座两部楼梯第3处平台顶部分别设有两组重要的法曼荼罗。真觉寺大殿虽然仅存遗址,但殿内须弥座得以保存,且安放主尊的须弥座同样刻有系列梵文,同金刚宝座塔梵文密切相关。然而经过后期的不当维修,塔、殿梵文目前均存在各类问题,对宗教含义的表达造成了不同程度的影响。

金刚座的须弥座刻有梵、藏两类文字。梵文置于须弥座下枋,以硕大的字体、丰富的内容和体系化的组织凸显出重要地位,其位置的选择可能意在强调对金刚宝座塔底部的加持。梵文均分段刻写,通过八吉祥、羯磨杵分隔,内容以护持、赞颂、净化真言为主体,共计13则(A组)。各类真言的布局极具特色。首先,真言并未采用连续书写的环状布局,而是根据建筑形制划分为南壁和其余三壁两大部分,两部分各含若干则真言。南壁的单独处理,再次强调了前廊的独立性。将东、北、西三壁归入主体部分,则相当于将胎藏殿和菩提树殿合为一体。因为前廊部分东西两侧较短,所以未做进一步划分。其次,上述两大部分真言并未依次刻写,而各以一则为核心,通过分段书写的方式与其他真言穿插排布,刻意增加了其覆盖面积,可能延续了唐辽以来陀罗尼的“影覆”概念。

▲真觉寺金刚宝座塔及大殿须弥座铭文内容简表(加*号者存疑待考,转写及说明见原文附录)

南壁梵文分为4则,以作为护法的十二天真言(A1)为核心,其组织方式显然受到昭穆之序的影响。如前所述,十二天真言作为核心真言,与其他真言相互穿插,使其得以涵盖整个南壁。东、北、西三壁梵文分为9则,以平息灾异、护持佛法的五护陀罗尼(A6)为核心。梵文自东壁南端起始,按书写格式逆时针排列,止于西壁南端。值得注意的是,五护陀罗尼始于凹入部分以北,巧妙地提示了前廊的空间划分。同时,此陀罗尼分为10段,亦与其他真言相互穿插,使其覆盖范围得以涵盖三壁。

梵文周边尚有作为供物的两套八吉祥,其排列方式与文字相适应,呈现出一定的引导和提示作用。第1套共计6组,与梵文相配合,兼做分隔。第1、2两组仅取前4种供养,自入口两侧起始,在南壁与梵文配合,东西对称排布,与汉地建筑正立面纹饰的通行组织手法相仿。第3-6组与其余三壁文字匹配,同样始于东壁南端。其中第3组较为特殊,取第1及后4种供养,呈现出与第2组的联系。第6组则因空间有限,仅含前两种供养。第2套同样设在须弥座下枋,分为两组,横向排布于南、北券门内侧。第1组始于南门东向南侧,同南壁梵文的起始位置相接,前4种由南向北排列,后4种由北向南排列。其结尾恰好回转至西向南侧,对南壁梵文的特殊排列方式起到提示和衔接作用。第2组依梵文布局始于北门东向,前后4种均由南向北排列。

藏文设在须弥座下枭下部的方涩条,以金刚杵、方胜分隔。其内容已由黄颢解读,后经杨鸿蛟考证,认为系根据《八思巴致元世祖忽必烈的新年吉祥祝辞》之“阴水猪年吉祥海聚之篇”编选而成。藏文祝辞与梵文真言差异明显,采用连续书写的环状布局,始于南壁入口东侧,按左起横列的书写格式逆时针绕塔一周,止于南壁入口西侧,具有显著的整体化特征。与其位置相对的上枭上部方涩条所刻图像为金刚杵和宝珠,同智化寺曼荼罗图像中结界的表达方法相同,显示出此类宗教元素在明代佛寺中的流行。两类方涩条图像由此通过对赞颂和护持含义的表达,与下部梵文直接联系起来。

五塔外部仅设梵文,分置于须弥座上枋和塔刹覆钵。须弥座梵文通过八吉祥加以分隔,以护持真言为主体,共计20类(DH组)。五塔真言均采用连续书写的环状布局,始于南向西侧,逆时针绕塔一周,止于西向南侧。各塔与梵文结合的八吉祥同样布局统一,每塔1组,每向2种,起止位置亦与梵文一致。

作为五塔核心的中塔以五护陀罗尼(D1)环绕,呈现出与金刚座梵文的关联,并凸显了其重要的庇护作用。同时,东南塔摄引众生的四摄菩萨真言(E1)亦与金刚座的四摄菩萨种子字(A13)相呼应。事实上,在大量梵文的誊写和雕刻过程中,难免出现疏漏。彼时的营造者遂将缺字以阴刻形式补于阳刻文字表面,展现出随机应变的处理能力。

塔刹梵文目前仅中塔可见,且仅存模糊的痕迹,初步辨认为白伞盖心咒(D2)。白伞盖佛顶属五佛顶之一,出现于此应意在强调佛顶的概念。真觉寺塔梵文自上而下、遍覆周匝的布局,以及将宗教意义与空间概念相结合的做法,常见于明清时期北京及周边地区的佛教建筑,亦是前述“影覆”概念的延续,具有重要的研究价值。

令人遗憾的是,现今四塔塔刹梵文均被后加避雷设施覆盖,无法辨识。此类防护设施的添加自然有助于建筑遗产的保护,但其安装位置、方法均有多种方案可供探讨。仅为施工便利而以覆盖核心真言为代价,或有弊大于利之嫌。

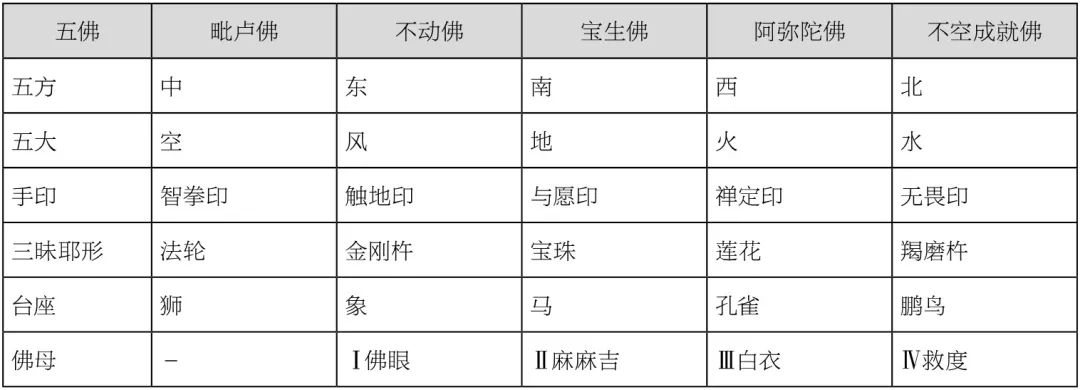

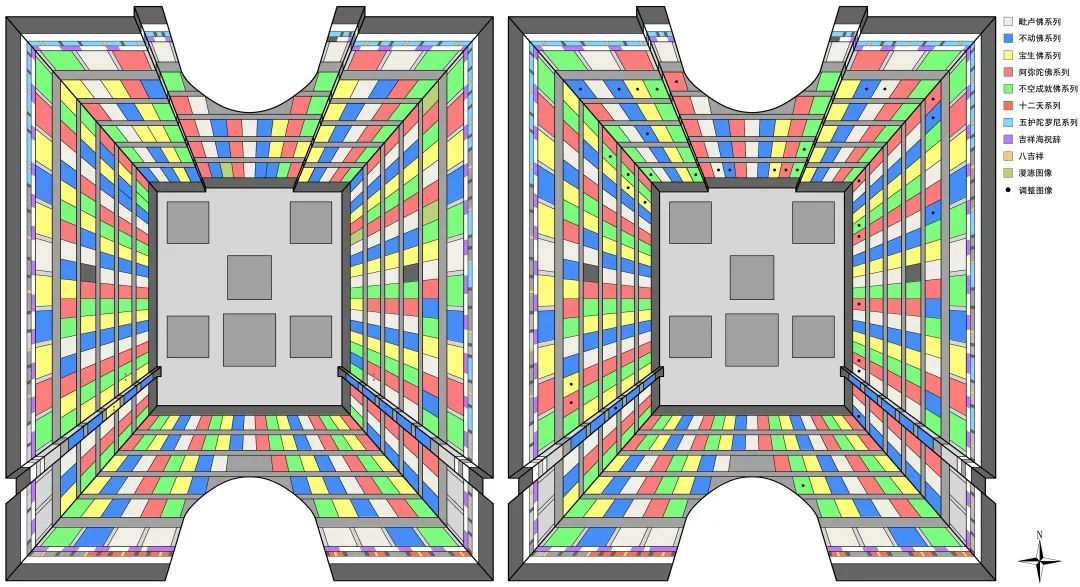

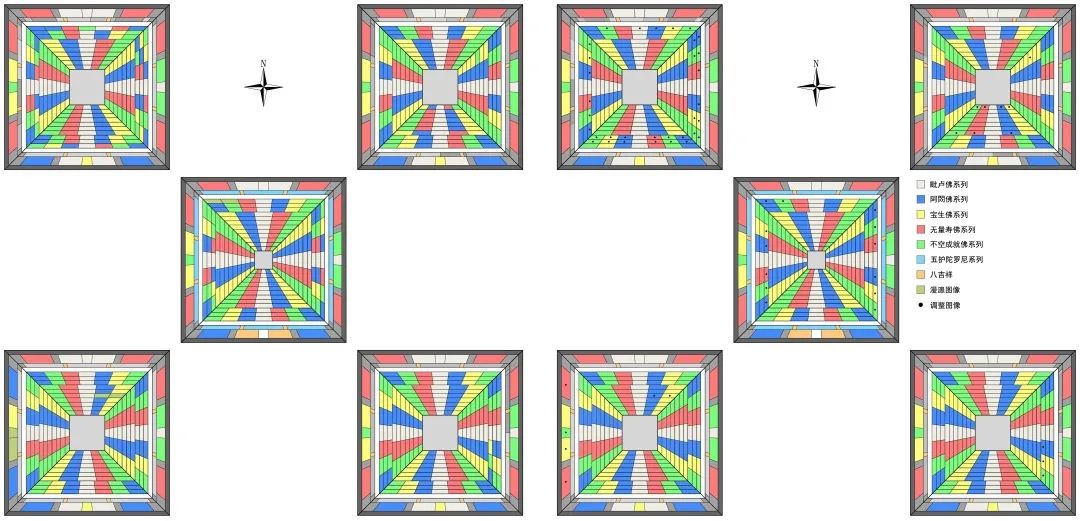

金刚座楼梯平台顶部的两组法曼荼罗位置突出,且重要性显著。东侧五方佛曼荼罗和西侧释迦佛曼荼罗的同时出现,再次体现出真觉寺塔在意义表达上的混合特性。五方佛曼荼罗在明代早、中期北京及周边地区寺院中的运用较为普遍。曼荼罗诸尊的构成相对一致,一般包括分布在莲台中央和四正方位的五方佛,分布于莲台四维方位的四佛母,以及设在四隅的东、南、西、北四天王。就五方佛曼荼罗的通行模式而言,则居中的毗卢佛面东而坐,周边诸尊均面朝主尊,按各自方位顺时针排列。四方四佛自毗卢佛前方的东方不动佛起始,四维佛母始于东南。四天王自东北向起始,多按东-南-西-北之序,部分则依南-北-西-东四大之序组织。

▲两类曼荼罗布局对比:五方佛曼荼罗通行模式,其中四正方位为四方佛(红色),四维Ⅰ-Ⅳ与表2佛母对应,四隅为四天王/真觉寺五方佛曼荼罗(天花仰视)/真觉寺释迦佛曼荼罗(天花仰视)

东侧楼梯平台顶部的五方佛曼荼罗诸尊布局与真觉寺各类宗教元素的组织密切相关。然而由于后期的不当修缮,曼荼罗本身被灯罩遮挡,四隅天王种子字则部分被嵌入后砌墙体内。所幸通过残留数笔,尚可推测出其全貌。与通行模式相比,曼荼罗的整体布局经过了两次调整,且充分考虑到参礼者的视觉感受。首先是根据建筑群南北纵轴的限定而将中尊面东的曼荼罗整体调整为中尊面南。其次是根据曼荼罗设在建筑顶部时仰视形成的对应关系将中尊倒置,周边诸尊则如星图般南北互换,形成逆时针的镜像组织。

调整后的曼荼罗中央种子字的字头朝北,对于自罩亭面朝南向、拾级而下的参礼者而言恰为正向。类似做法在智化寺如来殿楼梯天花的观音菩萨曼荼罗中亦可见到。值得注意的是,此五方佛曼荼罗中的四天王依旧始于东北向,且保持了顺时针的排列方式,与金刚座前廊四天王造像的起止位置与排布方向一致,呈现出明显的整体性设计思想。至于四天王造像特殊的逆时针组织方式,则在很大程度上呈现出与金刚座梵文布局的适应。

西侧释迦佛曼荼罗同样受到不当修缮的影响。此曼荼罗以咒轮为核心,主要由莲台中央的释迦佛种子字(muṃ),以及基于佛陀名号的八字释迦佛真言(oṃ śā-kyamu-na-ye svā-hā)构成。四隅天王种子字的加入,则使之呈现出曼荼罗的属性。释迦佛曼荼罗与五方佛曼荼罗并列的做法较为罕见,用于此处则恰当的呼应了释迦证道的主题。曼荼罗中尊面南而坐,宛如将坐西朝东的佛陀伽耶大塔调整为坐北朝南的真觉寺塔。同时,中尊对拾级而下的参礼者而言仍为正向。八字真言同样始于中尊前方,但依书写格式顺时针排列。四天王自西南向起始,逆时针排列,使中尊与天王的关系在视觉感受上接近塔心柱面南而坐的释迦佛与五护陀罗尼覆盖的三壁之关系。

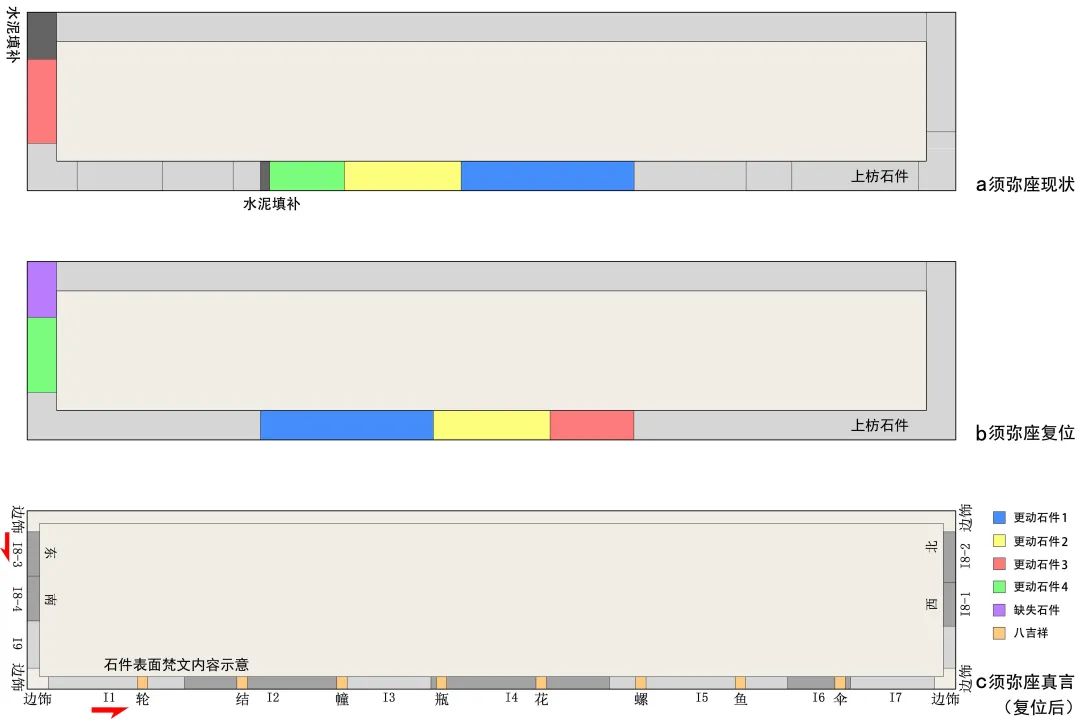

真觉寺大殿内主尊造像须弥座梵文与五塔须弥座梵文位置类似,均刻于上枋。前者仅设在西、南、东三向,南向同样以八吉祥分隔。根据现状分析,北向可能与后檐墙衔接,故而未做修饰。通过对梵文的释读可以看出,目前有4块上枋石件被错置。同时,因一块石件业已缺失,故造成两处空缺,现被水泥填补。事实上,在1939年拍摄的旧照中,上枋石件的位置尚准确无误。由此表明,石件归安出现的问题必然在此之后。

▲真觉寺大殿主尊造像须弥座石件复位及图像、文字分布示意:须弥座现状/须弥座复位/须弥座真言(复位后)

须弥座梵文的内容和组织与金刚宝座塔具有显著的相似性。就内容而言,以各类供养、护持真言为主体,共计9则(I组)。就组织而言,仍与五塔相仿,始于南向西侧,整体逆时针排列。东西两向北侧的四大天王心咒(I8)与真觉寺塔前廊的四天王造像联系起来,形成对须弥座的护持。四天王自西北向起始,依序逆时针排列。这样看来,此处的天王布局是根据造像与须弥座的关系,对面向外部的南向空间进行了重点围合与庇护。

大殿造像须弥座上枋八吉祥的排布较为特殊,在昭穆之序的影响下,又兼顾了梵文的书写格式。面对参礼者时,其序为1轮-8结-3幢-6瓶-5花-2螺-7鱼-4伞,将前4种与后4种供养相互穿插。前4种仍始于南向西侧,与梵文起始位置相适应,但其往复排列的做法或出于昭穆之序的影响。后4种则始于南向中央,整体依左昭右穆之序组织。

真觉寺塔与五方佛相关的石刻图像类型较多,除曼荼罗外,还包括台座、三昧耶形和造像。前两类主要分布在金刚座和五塔须弥座的束腰部分,造像则列于金刚座座身和五塔塔身外部。此类图像的布局方式清晰反映出设计者的统筹安排,亦由此揭示出历代修造中存在的问题。

金刚座五方佛台座与三昧耶形均设在须弥座束腰,彼此相间排布,主要以金刚杵分隔。五佛台座布局的整体性较强,且与东侧楼梯顶部的五方佛曼荼罗相互呼应。毗卢佛台座设在南北入口两侧,临近南北中轴,由此强调了中央的概念。其余四佛台座分列于四向,其方位与五方佛曼荼罗中的四佛方位完全一致,再次印证了彼时藏传密教的影响,体现出设计者对金刚宝座塔各类图像的体系化组织。然而五佛台座出现于此,并不意味着上部五塔与五方佛存在直接的对应关系。

五方佛三昧耶形大体与台座间隔布置。中央毗卢佛之三昧耶形法轮分置于金刚座四壁,具有突出的重要性。在金刚座东西两壁,四方四佛三昧耶形在法轮南北两侧,依东-南-西-北之序,由近到远对称布置,同南壁下枋八吉祥的表达方式一致。金刚座南北两壁较短,故端部仅以北方不空成就佛之三昧耶形与东西两壁衔接。值得注意的是,法轮为八辐金轮状,表面刻有梵文(C1/C2,东壁漫漶)。其中央一字及周边真言构成了五佛顶之金轮佛顶咒轮。因之,此处金轮除作为毗卢佛三昧耶形外,还兼为金轮佛顶,即释迦佛三昧耶形。金轮佛顶表达释迦转法轮之德,与佛陀证道同属八相成道范畴。其与五方佛三昧耶形并列出现,同楼梯平台顶部两组曼荼罗的匹配关系相仿,再次显示出真觉寺塔意义表达的混合性特征。

五塔五方佛台座与三昧耶形同样设在须弥座束腰,分隔方式亦与金刚座类似。除中塔南向狮子被八吉祥替换外,五塔五方佛台座布局统一,且与金刚座台座布局一致。五塔五方佛三昧耶形仍与台座间隔布置,布局大体统一,仅有两处变化。其一在中塔南向,宝珠被替换为佛足,意在强调释迦证道概念。其二在西南塔西向,莲花被替换为金刚杵。五塔金轮分置于北、东两向中央,表面梵文简化为中心一字(C3/bhrūṃ)。两轮分别与南向中央的南方宝生佛、西向中央的北方不空成就佛三昧耶形对应,同时强调了南北与东西轴线。至于五塔东、西两向对称布置的西方阿弥陀佛三昧耶形,则可能意在衔接北向端部的阿弥陀佛台座。

金刚座和中塔须弥座束腰分别设有一套八吉祥,起始位置均在东向。金刚座八吉祥分为4组,纵向分布于南、北券门侧面。此组供物前4种与后4种整体按昭穆之序排列。其布局与梵文周边的两组八吉祥差异较大,却与同期佛殿内进深方向木构件绘制系列供物的做法相仿,由此进一步提示了前廊和菩提树殿的空间概念。中塔八吉祥设在须弥座南向佛足两侧,分为两组,纵向排列。此组供物前4种、后4种分列上、下两层,整体仍按昭穆之序排列。

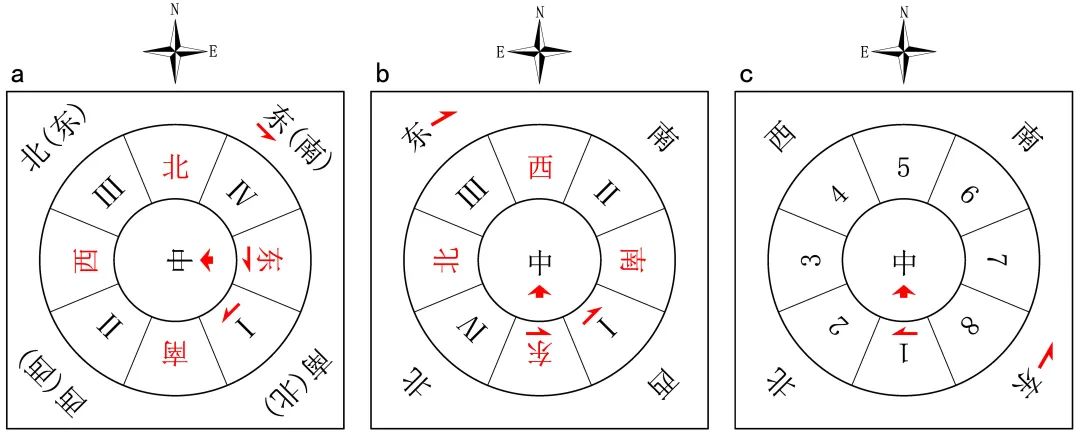

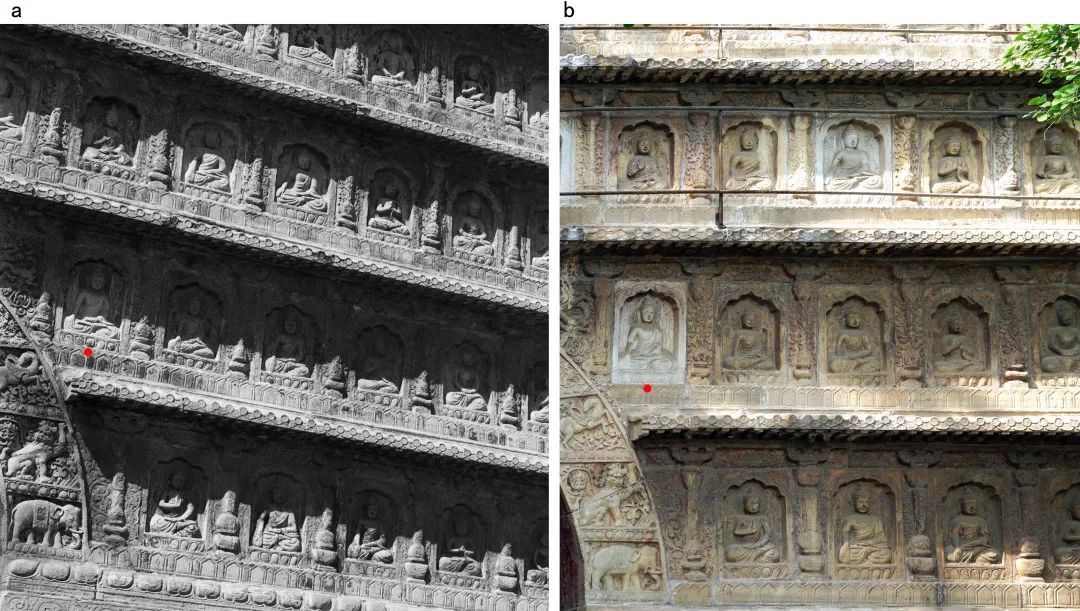

金刚座五层座身共置五方佛造像381尊,其中南壁80尊,北壁83尊;东西两壁各109尊,其中第2层中部分别将一龛打通,用于采光通风(现已封闭)。部分佛龛两侧留有供养人题记,少数则在莲台上部中央附有梵文。金刚座四壁普遍将毗卢佛安置于中部,诸尊的排列方式规律显著而又变化较多,在两壁交接处尽量避免重复,表达了设计者对图像丰富性的追求。然而目前看来,其排布出现了较多不合理之处。究其原因,则可能出自明代初创时的疏漏,抑或清代、民国、乃至建国后的不当修缮。

▲真觉寺塔金刚座现状与根据设计规律调整后的五方佛布局比较

整体看来,金刚座南壁与其他三壁的五方佛布局有所区别,同须弥座梵文的差异性组织形成呼应,共同强调了前廊的空间划分。南壁第4、5两层以毗卢佛居中,面对参礼者时,依南-东-中-西-北之序排列,可能受到西藏、尼泊尔等地五方佛布局的影响。与之相比,第2、3两层及第1层各有错动。通过其变化规律来看,第2层东侧升龙旁材质有别、疑似后期补刻的东方不动佛本应为北方不空成就佛。参考旧照可知,这一问题至迟1939年业已出现。就其他三壁而言,虽然增加了昭穆之序影响下的北-西-中-东-南,以及与四大之序相关的东-西-中-南-北等变化,但总体而言,上4层五佛的布局较为统一。

五塔塔身五方佛造像合计1160尊,包括中塔264尊(下3层每面7尊,上9层每面5尊),其余4塔各224尊(下3层每面7尊,上7层每面5尊)。五塔四向同样以毗卢佛居中,诸尊的排列方式较金刚座更为统一,尤其是下3层的组织。南向两塔趋同,各面上9层与下3 层(中部5尊)五佛布局一致(南-东-中-西-北),且与金刚座南壁相呼应。中塔与北向两塔趋同,各面上下两部分均反向排列(北-西-中-东-南与南-东-中-西-北)。五塔五佛布局的差异,或许意在呼应金刚座南、北两部分空间的划分,并突出了北部空间(胎藏殿+菩提树殿)的核心地位。目前其造像排布同样出现了较多问题,尤以后补佛像较多的西北塔为典型。

▲真觉寺五塔现状与根据设计规律调整后的五方佛布局比较

学界普遍认为真觉寺金刚宝座塔的形制源自印度佛陀伽耶大塔。然而由于关注点的差异,后者之译名可以分为基于下部场所、空间概念的“寺”“殿”,以及基于上部形制、纪念物概念的“塔”。真觉寺金刚宝座塔同样兼具“殿”与“塔”的双重概念,但对后者略有侧重。作为一个外域形制本土化表达的案例,此塔生动展示了彼时设计者如何在外来框架内,通过统筹设计和新旧元素的组织,最终重塑建筑造型与空间意义的过程。于此,我们也得以管窥明代早期“西域僧团”引入的外来元素,特别是建筑形制与图像样式如何与既有信仰、习俗、审美碰撞博弈,最终融为一体的历史进程。

这一过程突出体现了“混合”与“置换”两大特征。“混合”以释迦佛和五方佛的意义表达为核心。真觉寺塔和佛陀伽耶大塔均以纪念释迦之究竟觉悟和证道成佛为主题,但在明代早、中期密教盛行的背景下,五佛概念作为流行元素被大量引入。设计者通过整体采用密檐塔造型、平衡五塔体量、统一金刚座各部分尺寸,以及遍安五佛图像等手段,加强了金刚座与五塔在视觉呈现与意义表达上的整体性,形成以释迦佛为主,兼顾五佛的混合意义表达。释迦佛曼荼罗和五方佛曼荼罗的并置,也进一步强化了这种混合特征。除宗教元素外,皇权的影响、传统方位观的表达、昭穆之序的作用均具有鲜明的世俗化特征,亦为混合性的体现。置换特征则具有两面性,一方面设计者在造型上利用前部凹入、后部凸出与拱券高度调整等手法,暗示了佛陀伽耶大塔下部殿宇的空间划分,同时也通过梵文陀罗尼与五佛布局的调整,反复强调了前后两部分空间的相对独立性,进一步呼应了佛陀伽耶大塔的形制;另一方面设计者则通过将汉式佛塔植入胎藏殿内,直接改变了空间格局,并借助三世佛、四天王、二罗汉等流行佛教元素,在金刚座各段空间内呈现出汉地佛寺建筑群的内容与秩序,完成了空间意义的置换与重塑。

总体来看,无论混合抑或置换,设计者均通过图像与空间的系统化组织来实现。系列曼荼罗、陀罗尼、五佛等元素与建筑空间紧密结合,通过适应性调整,在表达自身承载意义的同时,也直接参与了空间意义的塑造。这种整体性设计观念在明代早、中期的宗教建筑中颇为流行,由此也使针对真觉寺塔的个案研究具有了普遍意义。然而目前真觉寺塔及大殿须弥座中的图像、文字均存在各类错漏。相关问题无论源自明代初创时的疏漏,抑或后期的不当维修,均对宗教含义的表达和历史信息的真实传递造成了不利影响。由此也再次提醒我们,修缮实施应建立在对建筑遗产深入分析、研究的基础上。在条件尚未成熟时,通过数字化复原展示进行的“风格性修复”,或许不失为一种便捷的途径。(正文完)

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

官方网站(近期上线):www.jianzhuyichan.tongji.edu.cn

投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):陈捷 张昕 | 外域形制的本土表达:真觉寺金刚宝座塔的图像秩序与意义塑造

规划问道

规划问道