经过了30多年的快速发展,中国城镇化的目标开始从“量的增长”转向“质的提升”。北上广深等大都市纷纷以社区更新为手段,对城市存量土地进行系统的改造与置换。与传统的规模扩张和大拆大建的方式不同,社区更新更加关注居民需求、邻里关系、街道活力、公共空间和服务设施的品质,以及更新过程中的公众参与和居民自组织能力的提升。这其中,社区“社会网络”发挥着重要的作用。

社会网络是人们在长期交往过程中结成的正式和非正式的社会联系,包含了人与人直接的社会联系和通过对物质环境及文化共享而结成的非直接联系。在建成环境中,弱连接是社区居民网络的基本特征,能有效的促进居民的社区感。弱连接(bridging ties)往往指社区居民之间的“泛泛之交”“点头之交”,其互动频率和互动强度低于家庭、朋友等强连接(bonding ties),但在获取信息、创造新连接上、获取资源方面比强连接更有优势。在社区治理中,强关系固然对社区动员和社区自治有效,但也容易在社区中形成派系,不利于社区社会资本的整体提升。与之相对,不同街区居民之间所建立的弱连接,可为社区间的不同团体提供联系纽带,其开放性可促进居民之间的信任和互助,进而提高居民的社区性和归属感。

孕育社区的弱连接网络的核心在于提升居民之间交往机会。雅各布斯强调,城市规划应促进人们在公共空间里高频的、日常的活动。这些互动可以提升人们之间的熟悉度,建立弱联系,从而有助于社区感的整体提升。而作为日常生活载体的各类公共服务设施和公共空间,正是培育弱连接的重要场所。不少实证研究揭示了空间元素对社会网络的影响,例如空间距离越近,人们熟悉度越高,像办公室距离近的工作者更容易形成合作关系;教室座位近的学生更容易形成朋友关系;家庭住址靠近的居民更容易形成友谊,并获得邻里互助。除空间距离外,公共服务设施的空间分布也会对社会关系的形成产生影响,比如在街区中,步行可达的服务设施、跨社区的综合服务中心以及尺度宜人的半公共空间都可以增加居民交往的机会,为不同社区、不同收入的居民群体之间提供交往的可能,从而帮助中低收入社区居民建立一个良好的社会网络。

在评价社区公共服务设施对社区居民网络影响时,可借助社会网络分析(Social Network Analysis)工具。该工具源于齐美尔“社会形式”(social forms)的分析,它将现实社会中人与人、群体与群体之间的复杂关系抽象为“点—线”网络形式,是社会网络特征的重要量化工具。

研究选择上海宝山区顾村大居为例,对其中的4类社区(市区动迁房、农民安置房、经济适用房、商品房)各选取1个典型街坊进行问卷调查(N=340):重点对受访居民的日常活动轨迹进行了记录,标明往返路径以及在公服设施或公共空间中的停留点(“停留点”指居民有购物、休憩、运动、交谈等可能发生交往行为的场所)。

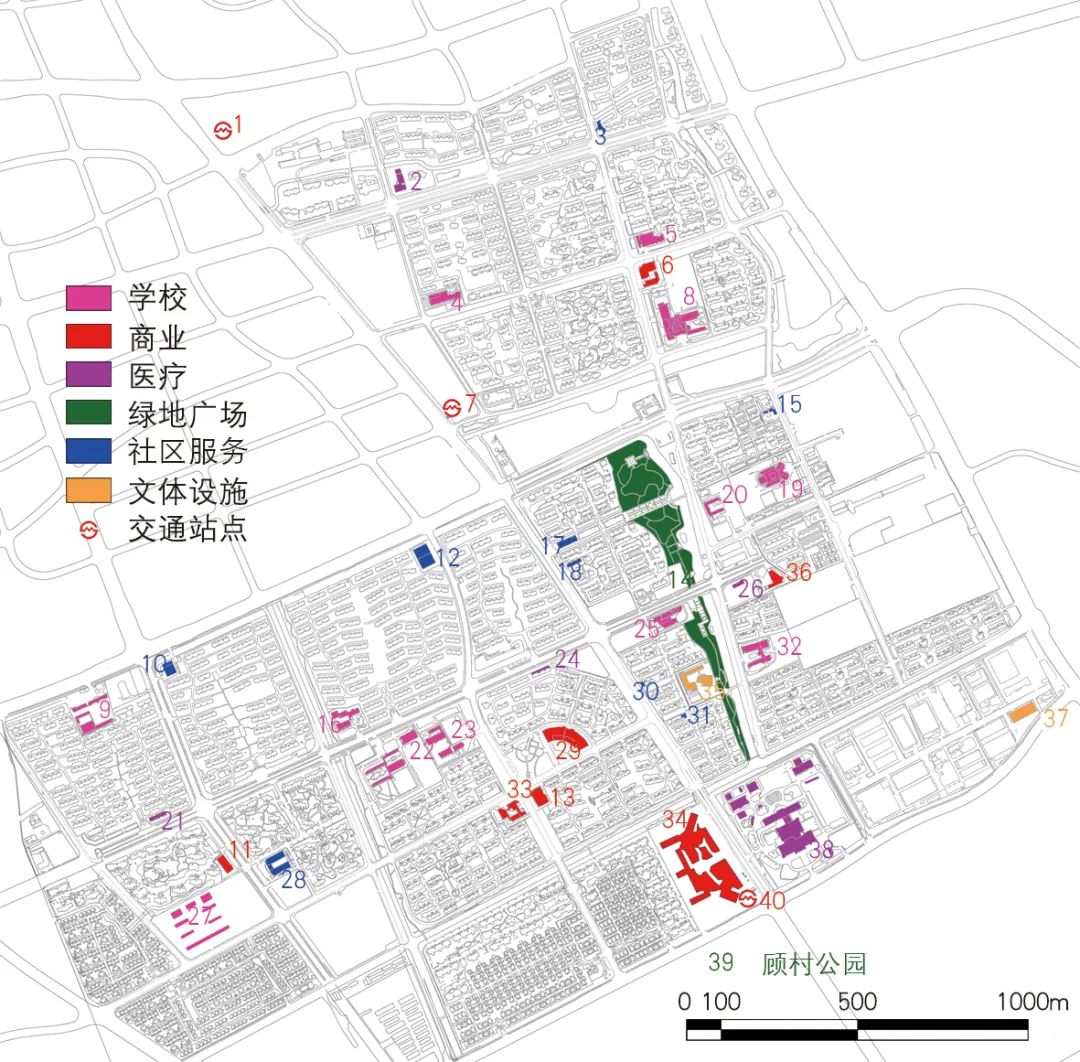

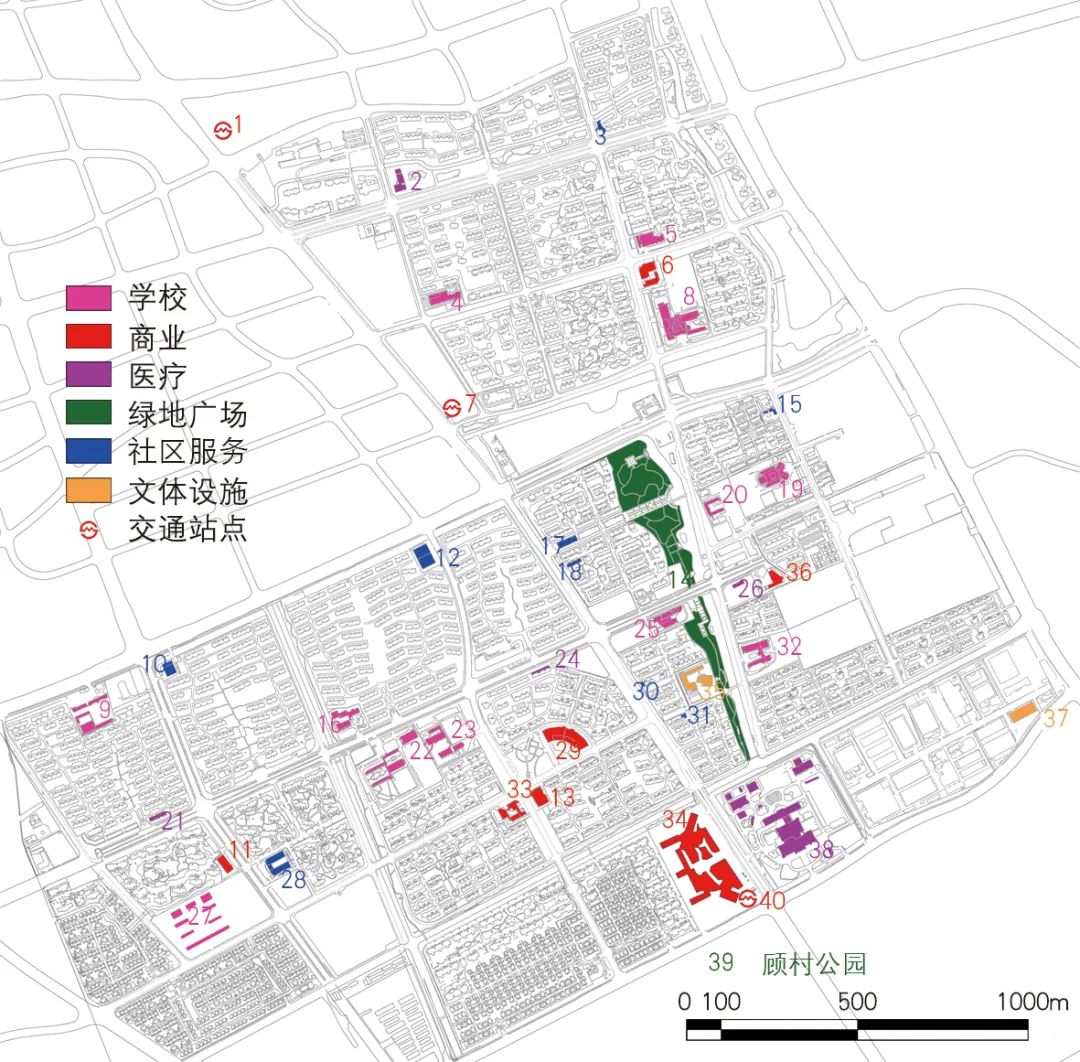

将顾村大居现有的公共服务设施和公共空间分为学校、商业、医疗、绿地广场、管理办公、文化、体育运动、轨交站点七类40个点进行标注(图1)。利用R软件中的社会网络分析包igraph,生成了40个设施点的“设施网络”(Na);同理,将4类社区居民的日常行为轨迹和停留点信息生成基于居民实际使用设施点的“行为网络”(Nb)(图2)。

▲ 图1 | 顾村大居40个公共服务设施分布(2016)

▲ 图2 | 顾村大居设施网络(Na)与居民行为网络(Nb)分析对照

注:圆点越大表示中心度越强,圆点的颜色代表“派系”,连线宽度表示节点之间的联系度。行为网络中的黑色实线表示联系了不同派系的“桥接”。由于权重计算公式略有不同,两种网络之间的节点中心度不具可比性,但同一网络的节点中心度排序(圆点大小)是有意义的。资料来源:笔者自绘。

利用igraph的网络分析功能,对“设施网络”和“行为网络”的网络结构(structure)、节点中心度(centrality)分别进行计算,并用社区发现中的快速算法分析网络中的派系关系(clique)。

从结构看,设施网络密度并不高(仅0.194),但与之相比,居民行为网络的密度和聚类系数更低、平均步数也更长。这说明经过20多年的建设,顾村大居的公服设施在吸引居民交往方面的效果依然不尽理想。

从节点中心度看,设施网络中心度排名前10的节点与行为网络中心度前10节点并不重合。如果说前者反映了设施点的区位条件(中心或边缘),那么后者则识别出了日常生活中那些对不同社区居民真正具有吸引力的交往场所。

设施网络中的“派系”边界与城市主干道、河道等物理边界基本重合。行为网络的“派系”则是基于居民日常行为生成的亚群体。购物中心、菜场、居委会、社区食堂等设施点,联系了大居西部的商品房社区/农民安置社区和东部的市区动迁安置社区/经适房社区,发挥着“培育邻里交往和提升社会资本”——即“弱连接”的重要作用。

近年来,不少城市通过“更新公共服务设施和公共空间”的手段来提升老旧社区的生活品质,但这些更新是否真正促进了邻里交往、拓展了居民的生活网络并形成社区归属感?以及各类设施和公共空间在居民社会网络的形成过程中究竟发挥着怎样的作用——一直是困扰着地方政府和规划师的关键问题。运用社会网络分析(SNA)方法,对顾村大居近年来的社区更新进行评估与分析,相关结论对于其他类型的空间绩效评估和社区更新政策制定有一定的指导意义。

本文撰稿:杨辰、辛蕾、田丰

《基于社会网络理论的社区更新评估——以上海宝山区顾村大居为例》刊于《城市规划》2021年第2期第109-116页

辛 蕾,同济大学建筑与城市规划学院硕士研究生。

田 丰,博士,复旦大学社会学系副教授,本文通信作者。

* 国家自然科学基金面上项目“基于社会网络分析(SNA)的城乡社区更新方法与技术应用研究”(51778434);国家自然科学基金面上项目,“基于多源数据的社区生活圈测度方法、影响机制与规划策略研究”(52078351)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击文尾处阅读原文,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&dbname=CJFDAUTO&filename=CSGH202102040&v=e0VWQrSXHmRuRKXpAJmzx%25mmd2BZnYK%25mmd2B4orxLax4w2Afyn6WJm8ZTZzH00C%25mmd2B3ShVInWnN

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】公共空间中的“弱连接” —— 一种社区更新评估的方法

规划问道

规划问道