核心提示

在地下商场购物,在地下隧道穿梭,在地下车位停车……我们的生活已经越来越离不开地下空间。

从浅层利用到大规模开发,地下空间早已不只是解决城市发展问题的一个选择,而成为提升城市竞争力的焦点。如何用好地下空间,实现空间资源的集约复合利用已成为各大城市面对的课题,也成为支撑现代城市可持续发展的必由之路。

地下空间是怎样发展起来的,日益扩展的地下空间开发又面临怎样的问题,未来地下空间将向何处去?

轨道站点及周边地下空间的开发和利用已成为当今城市发展的热点。特约记者 刘建龙 摄

● 起 贯穿人类发展历史 ●

在两河流域古巴比伦,人们曾在幼发拉底河下用砖石砌筑人行通道。古罗马城地下的马克西姆下水道则是人类首次实施的大规模市政工程。

我国在地下空间利用方面也有着悠久的历史。早在4000年前,黄河流域的陕西、河南等地居民已在黄土地上建造了地下窑洞,一直沿用发展至今。1971年,在河南省洛阳市东北郊发掘出一座古代地下粮库,系隋朝建造,一直使用到唐朝。在水利工程方面,陕西汉中的石门隧洞、大荔县的洛水渠,都建造了规模庞大的给水隧洞。

从这些历史遗迹中,可以看出地下空间的特性与人类需求的结合,使得地下空间一步步发展壮大。

浙江大学土木工程系岩土工程研究所教授唐晓武认为,地下空间的恒温性、恒湿性、隔热性、遮光性、气密性、隐蔽性、空间性、安全性等诸多特点,远远优于地上空间,因此也成为人们争相利用的空间资源。

自工业革命以来,发达国家城镇化加速,地下空间开始了规模化的应用。20世纪50年代,我国也开始了城市地下空间建设。

“随着不断发展,人们逐渐认识到地下空间是城市的战略性空间资源,是新型国土资源,地下空间也成为我国各大城市争相开发利用的重点。地下空间可以提高城市土地利用效率、缓解城市中心密度、扩充基础设施容量、减少环境污染,是改善城市生态的有效途径。”中国工程院院士钱七虎说。

● 承 开发规模迅速扩张 ●

能容纳3700多个车位的大型地下停车场。邵光明 摄

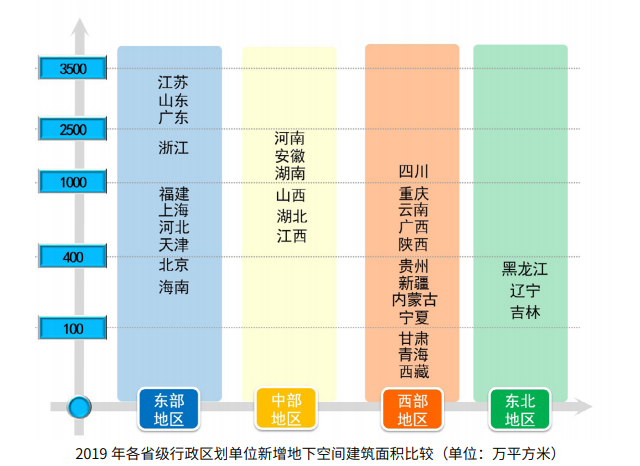

从数量来看,2016~2019年,全国累计新增地下空间建筑面积达到10.7亿平方米,以2019年末大陆城镇常住人口84843万人计算,新增地下空间人均建筑面积1.26平方米。

从投资规模来看,2016~2019 年以城市轨道交通、综合管廊、地下停车为主导的中国城市地下空间开发每年以1.5万多亿元规模的速度增长,据估计“十三五”期间,全国地下空间开发直接投资总规模约8万亿元,为推动中国经济有效增长,为推进供给侧结构性改革提供了重要的产业支撑。

而从空间分布来看,截至2019年底,我国城市地下空间呈现出“三带三心多片”的总体发展形态。其中,“三带”为城市地下空间开发利用连绵带,分别为东部沿海带、长江经济带和京广线连绵带。

“三心”为中国城市地下空间发展中心,区内地下空间开发利用整体水平领先全国且城市差距较小,以在中国的区域位置来看,分别为北部发展中心——京津冀都市圈,东部发展中心——长三角城市群,以及东南发展中心粤港澳大湾区。

“多片”是以各级中心城市为动力源,不同规模城市群为主体呈多源分布的地下空间集中发展片区,分别为以成都、重庆为核心的成渝地下空间发展片区、以郑州为核心的中原地下空间发展片区、以西安为核心的关中平原地下空间发展片区。

“随着新型城镇化进程的加速、人口环境压力的增长,地下空间资源开发利用已成为扩充城市空间容量、调节城市土地利用强度分布、有序配置城市空间资源的重要手段,是确保城市可持续发展、解决和缓解城市发展与空间资源矛盾的重要途径之一。地下空间是城市的战略性空间资源,开发利用好地下空间,是建设现代化城市的必由之路。”青岛市勘察测绘研究院院长张志华这样认为。

● 转 事故凸显亟须转型升级 ●

来源:《2020中国城市地下空间发展蓝皮书》

除灾害外,地下空间发展中的一些深层次问题也逐渐暴露。中国岩土力学与工程学会地下空间分会理事长陈志龙认为,我国地下空间缺少国家战略层级的顶层设计和统筹谋划,各地地下空间资源浪费较为普遍;地下空间行业发展参差不齐,地下空间产业链尚须整合,市场潜力没有得到充分挖掘。

深圳市前海管理局规划建设处处长叶伟华认为,我国地下空间规划建设还不够合理。一是缺乏统筹规划,地下空间开发与地面建设不够协调,许多城市地下空间始于人防工程建设,与城市规划很少衔接,功能上单一,形态上分散,地下空间与周边环境无法形成互联互通。二是开发利用类型不够丰富,目前的地下空间开发利用以人防、市政、地铁、车库等设施为主,地下商业、物流、仓储、环保、防灾减灾、公共服务等设施有待进一步拓展。三是资源破坏和浪费严重,地下空间开发可逆性较差,浅层地下空间的无序开发和深层地下空间的无限制占用浪费了宝贵的地下空间资源。

张志华认为,对地下空间信息掌握不够全面,制约着地下空间的利用。地下空间信息包括资源信息和开发利用信息。由于地下空间的隐蔽性、复杂性以及缺乏有效的信息采集和共享机制,有关部门对相关信息的掌握不全面、不准确、不及时,影响了开发利用决策的科学性与合理性,造成地下空间开发利用中的矛盾甚至冲突。

地下空间产权制度不够完善也是制约我国地下空间发展的一大原因。海口市自然资源和规划局副局长施慰指出,目前我国没有建立独立的空间权法律体系,地下空间权利通过《物权法》等法律被纳入建设用地使用权体系之中,但是《物权法》对地下建设用地使用权的规定十分模糊,而模糊的产权状况导致地下空间权利主体不清晰、权属关系不明确、权利边界不确定,在实践中造成地下空间权利出让、转让、抵押、登记缺少明确的法律依据,容易引起政府部门之间、投资者与政府之间以及不同投资者之间的权益纠纷与冲突。

一些专家还认为,目前我国的地下空间监管体制还不够健全。地下空间开发利用是一项综合性工程,涉及自然资源、建设、交通、城建、房管、人防、市政、水利、防洪、消防、园林、环保等十多个部门。目前的监管体制虽然兼顾了专业管理的要求,但却缺少综合性、权威性的监管协调机构以及有效的多部门协调机制,造成地下空间开发利用的部门分割与各自为政等问题,具体表现为信息不共享、数据不统一、规划不一致等。同时,各部门之间多头管理、职能交叉、责任不明,监管“打架”和监管真空等现象同时并存,监管力量薄弱,无法形成有效合力。

“科技创新、信息技术服务、前沿技术、智力培育等地下空间专业核心竞争力投入不足,此类较为明显的软肋也亟待完善。这其中,城市地下空间的‘数字短板’显得尤为突出,以致地下空间治理体系建设、规划建设、数据化信息化管理建设方面都受到影响。”钱七虎说。

● 合 多方面施策综合利用 ●

中国城 市规划设计研究院教授级高级城市规划师李迅认为,未来的地下空间发展需关注三个关键词:一是新时代国土空间,二是资源化,三是体系重构。

“地下空间是宝贵的资源,要贯彻保护与开发相结合的原则。地下空间资源需要适度开发,而不是大规模开发,开发量要根据城市定位、规模等多方面科学预测,合理确定浅、中、深不同层面的地下空间开发规模,做到适度有序开发。”李迅说。

张志华认为,地下空间的开发利用首先要开展地下空间信息普查,摸清地下空间资源家底。要分步骤、按时序开展地下空间普查工作,对地下通道、地下公共停车场、人防、地下公共服务、地下基础设施等精准普查,并对重要道路开展地下空洞探测,掌握存在的隐患风险点,为城市地下空间合理开发、安全利用与科学管理提供重要保障。同时,搭建城市地下空间数据库,开发地上、地下空间一体化的综合管理信息平台,建立城市地下空间变化监测和数据资源动态更新机制,实现地下空间信息的共建共享,消除信息孤岛,促进城市“生命线”高效协同管理,依托地下空间大数据进行分析融合利用,服务于自然资源统一管理,以及地下空间规划建设、运行服务、应急防灾等工作。

同济大学地下空间研究中心教授束昱则认为,新时代应将地下空间资源纳入国土空间规划体系,加强地下空间的资源化管控。地下空间是新型国土资源,是城市不可再生的资源,要从城市可持续发展的高度认识地下空间资源的重要性,做到开发与保护相结合,结合当前国土空间规划体系的调整,通过对地下空间资源的科学利用,解决当前城市发展中土地紧缺、交通拥堵、环境恶化、生态空间不足等问题,提高城市基础设施的韧性,实现城市可持续发展。应坚持地上地下一体化开发,结合新一轮国土空间规划,明确地上地下空间的功能定位、布局结构,使地下和地上规划形成完整的国土空间规划,实现“一张图”,真正成为三维立体城市。

“应将地下空间规划纳入多规合一体系,在多规合一体系下优化地下空间布局、有效配置地下空间资源。同时,提高地下空间开发利用的前瞻性,坚持循序渐进、量力而行的原则,为未来城市发展预留地下空间,尤其是大深度地下空间。”束昱说。

“地下空间产权制度亟待完善。”陈志龙认为,应对地下空间进行确权、确界、确用途。要在物权法中明晰地下空间的权属,理清地下空间边界,明确地下空间分层,明确哪些地下空间资源可以利用,哪些不可以。建立地下空间有偿使用制度。地下空间开发具有投资大、周期长、风险高等特点。建议构建多元化的投融资机制,充分调动社会资本积极性,选择若干个典型城市开展地下空间产权制度改革试点,针对公共性、准公共性和收益性等不同的地下空间类型,建立与之匹配的产权形式与权利结构。

“地下空间是城市空间的重要组成部分,建议将地下空间纳入各地‘数字城市’‘智慧城市’的规划建设中,充分运用物联网、互联网、大数据等现代信息技术,加强地下空间信息数据库建设,构建可视化的地下空间信息平台,实现‘透明地下空间’。”张志华说。

有专家建议,应将安全视为地下空间的重要因子,加强公共安全基础设施建设,建立商业、娱乐、休闲、避难一体化、多功能的地下空间公共安全硬件设施体系,以及地下空间应急管理体制机制,提高突发事件预防和应急管理能力。

专家们认为,推动地下空间开发利用还有很长的路要走。要明确法规和政策,特别是鼓励性政策。要明确土地权属和出让方式、规划管理体制、管理部门权责等。要进一步强化地下空间开发利用的监管与协调,实现统一规划、统一设计、统一建设、统一管理。

案例撷英

蒙特利尔

加拿大第二大城市蒙特利尔威尔玛丽区的地下商业街——蒙特利尔地下城,长达17千米,总面积400万平方米,连接10个地铁站台、2000个商店、200家饭店、40家银行、2所大学、2个火车站和1个长途汽车站。地下城有120多个出口,每天有50万进出人流。由于地下城的原因,蒙特利尔市常被称为“二城合一”。内涵,既是自然节气点,也是传统节日。

苏州

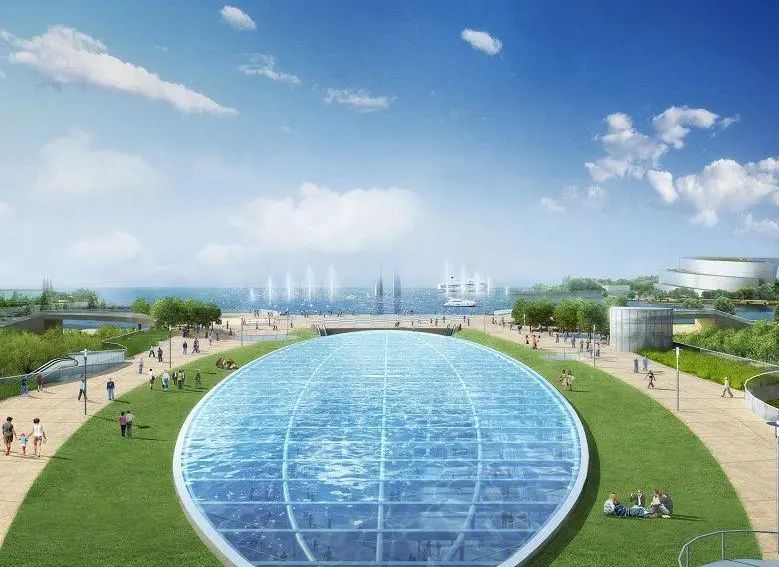

苏州吴中太湖新城是目前国内单体量地下建筑面积最大、理念最新、结构最复杂的地下空间。它集地下空间开发、轨道交通、综合管廊、自然景观于一体。其中,地下一层打造了“水盘天窗”,太湖水底的景象可透过玻璃屋顶,通过投影技术显现出来,使人们在地下感受到太湖的灵动与神秘。

上海

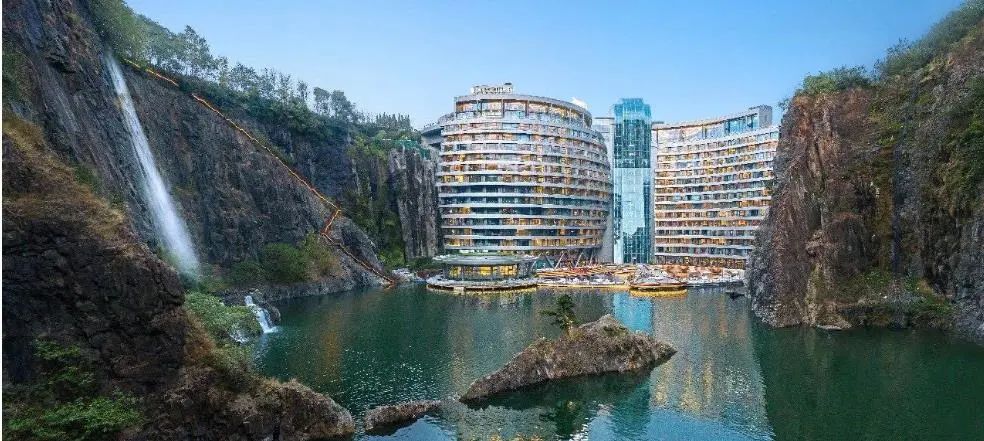

位于上海市松江佘山国家旅游度假区的上海佘山世茂深坑洲际酒店,是世界首个建造在废石坑内的自然生态酒店。该酒店遵循自然环境,一反“向上”发展的传统建筑理念 ,下探地表88米开拓建筑空间,依附深坑崖壁改造建设,主体由地表以上2层和地表以下15层构成,被美国国家地理频道誉为“世界建筑奇迹”。

南京

位于南京市夫子庙秦淮风光带核心区的中国科举博物馆,是我国科举文化展示中心和科举文物收藏中心。已开放的部分场馆包括博物馆地下三层和地面上明远楼、至公堂等,共11个展厅,是我国唯一一家地下式博物馆,也是我国地下文化空间利用的代表。

i自然全媒体

首席记者:焦思颖

首席编辑:陈舒

编辑:李卓聪

审核:兰圣伟

审签:赵晓涛

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):“起承转合”看地下空间

规划问道

规划问道