本文为中规院北京公司生态市政院陈志芬在“2020年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 陈志芬

中规院北京公司生态市政院 城市安全研究中心

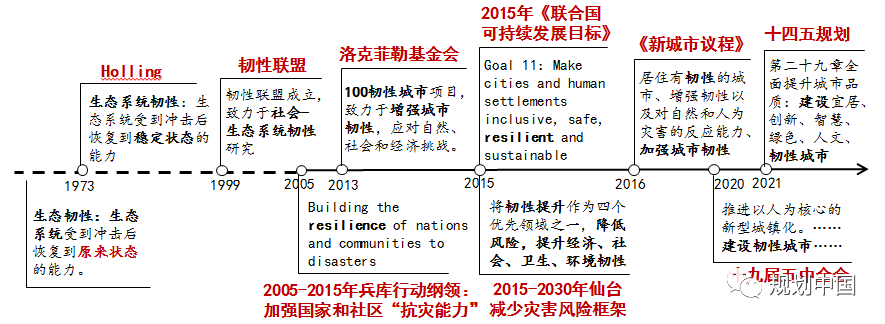

韧性(Resilience)概念在1973年由生态学家Holling提出,指生态系统受到冲击后恢复到稳定状态的能力,后逐渐由生态系统韧性发展到社会-生态系统韧性,目前已成为联合国防灾减灾和可持续发展领域的重要内容。2005年联合国国际减灾战略将建设韧性的国家和社区作为兵库行动纲领的主旨,2015年的联合国仙台减少灾害框架将韧性提升作为四个优先领域之一,同年联合国可持续发展议程提出建设包容、安全、韧性和可持续的城市及人类住区的目标(Goal 11:Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable),2016年,《新城市议程》将居住和建设有韧性和可持续的城市和住区作为共同的愿景之一(图1)。关于resilience的中文翻译一直存在多种译法,如恢复力、抗灾能力、弹性、韧弹性、韧性等,但我国对韧性城市的研究和实践一直与国际同步。2013年洛克菲勒基金启动“全球100韧性城市”项目,我国先后有德阳、义乌、海盐、黄石四个城市入选。2020年“十九届五中全会”首次将建设韧性城市写进国家文件,“十四五规划和2035远景目标纲要”将建设韧性城市作为推进新型城市建设的重要内容,明确提出建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市的要求。制定提升城市系统韧性的策略,是我国建设韧性城市的重要基础。

图1.“韧性”发展简略时间线

一

我国面临的风险形势

在城市可持续发展背景下,以建设韧性城市为目标,从规划、空间的角度去探索如何提升城市系统韧性,首先应该回答我国面临什么样的风险形势。

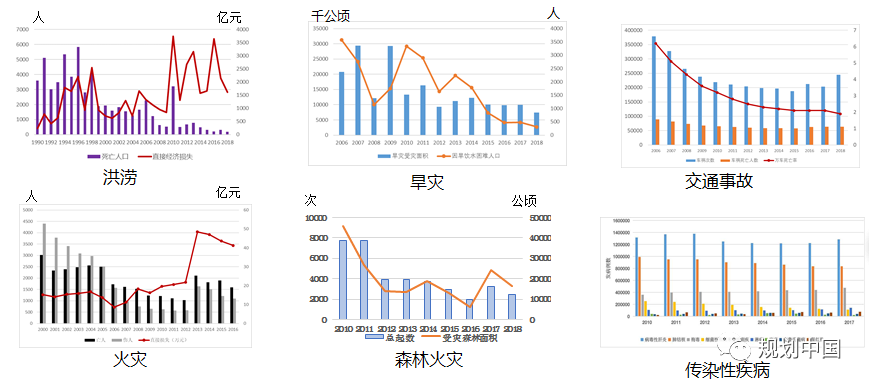

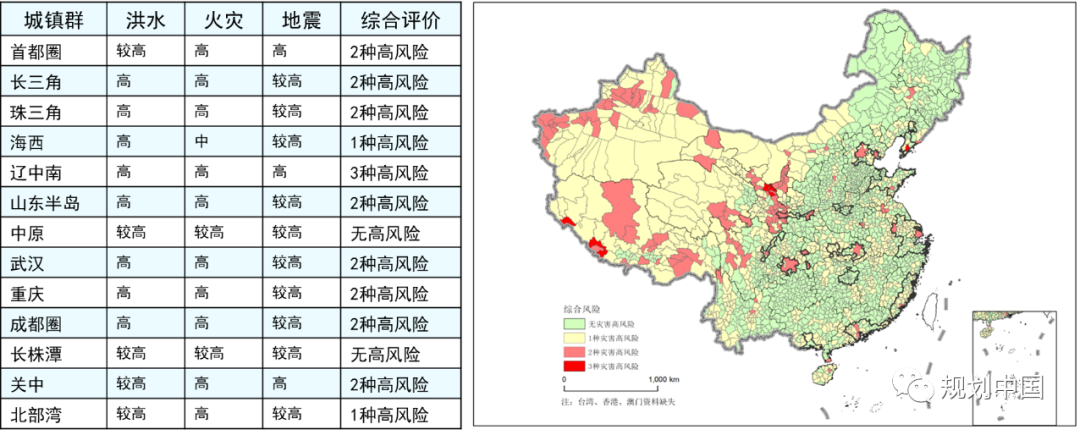

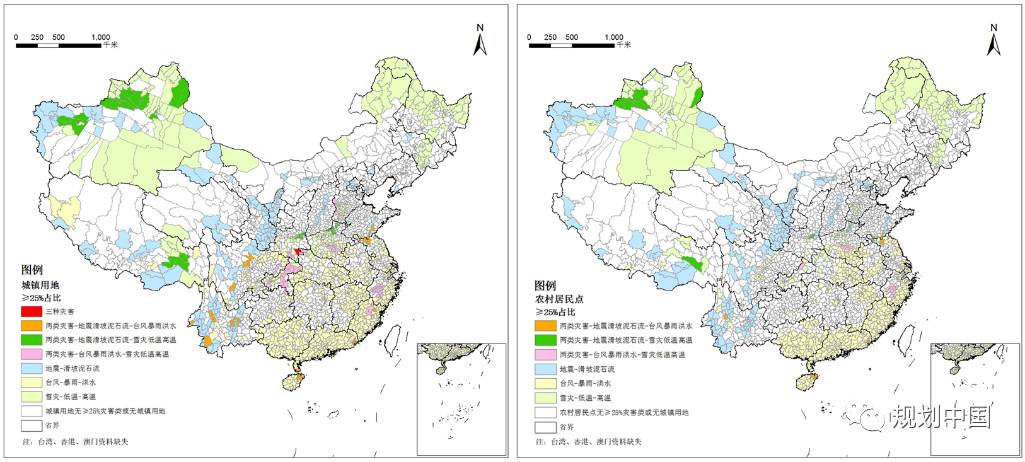

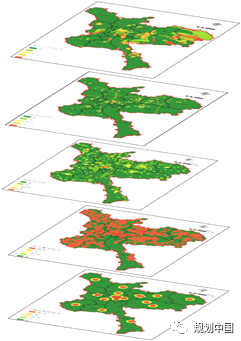

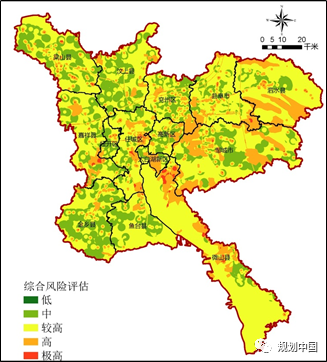

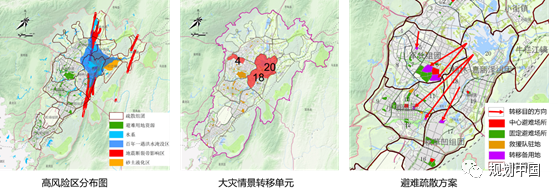

我国是世界上灾害影响最严重的国家之一,但是经过多年的防灾减灾救灾发展,我国的灾害形势不断减轻,洪水、火灾等灾害因灾伤亡人数逐年下降。而由于经济总量和人口规模的增大,因灾导致的直接经济损失在上升,传染性疾病起数没有明显下降趋势(图2)。“十二五”科技支撑项目城镇群空间规划与动态监测关键技术研发与集成示范研究中,我们以全国区县为研究单元,开展了城镇群地震、洪涝、火灾风险评估,结果显示,13个城镇群中除了中原和长株潭,每个城镇群至少面临1类高风险灾害(图3)。基于自然灾害危险性空间分布,考虑地震-地质灾害-暴雨灾害链、台风-暴雨-洪水灾害链,以及雪灾-低温-高温灾害链效应,对进行多灾害综合风险评估,结果显示我国自然灾害综合风险具有明显的空间分异特征。东南沿海、长江流域中下游和华北平原的中部是三类灾害链的中高风险区;淮河流域中部、长江流域中部平原地区是雪灾-低温-高温和台风-暴雨-洪水两类灾害链的中高风险区;而新疆的西北部是地震-暴雨-滑坡以及雪灾-低温-高温灾害链的中高和高风险区;中部平原地带、云南省东南地区、四川省西北及西部、粤贵大部、东南沿海山地则是地震-暴雨-滑坡泥石流和台风-暴雨-洪水两类灾害链的中高和高风险区(图4)。进一步将灾害高风险区和建设用地叠加分析可以发现,我国中东部地区建设用地布局已经尽可能地避开地震地质灾害高风险区,而西部和西南部地区仍存在大量地震地质高风险区的建设用地(图5)。

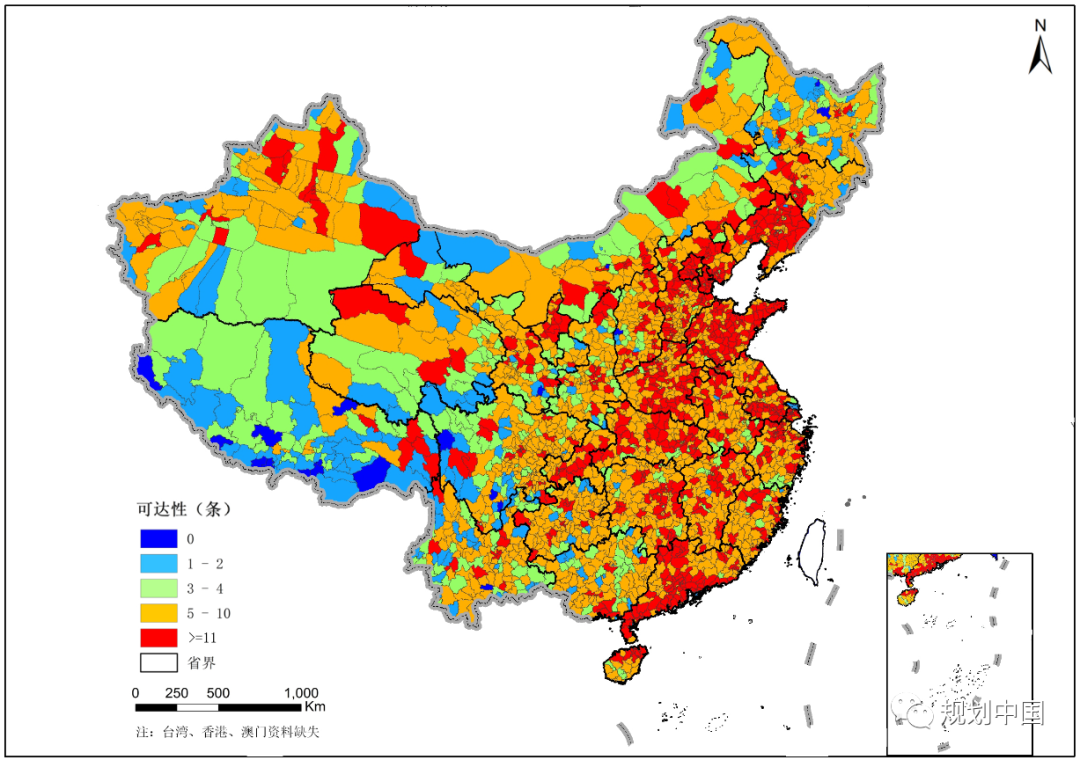

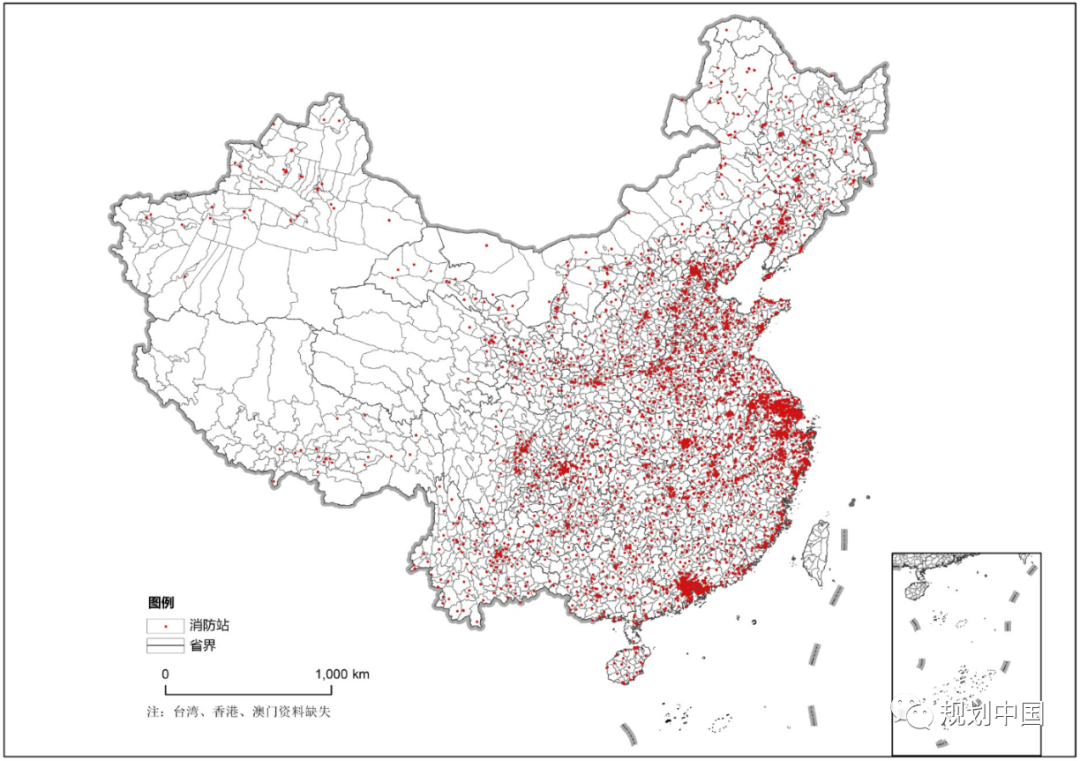

从抗灾能力分析,除了青藏高原的局部地区外,全国的交通可达性均较好(图6)。但从全国消防站的建设布局可以看出,发达地区明显优于欠发达地区(图7)。

图2.我国主要灾害形势

图3.城镇群风险评估

图4.考虑灾害链的全国综合风险评估

图5.灾害高风险区对城乡建设用地影响

图6.区县单元交通可达性综合评估

图7.全国消防站分布图(2017)

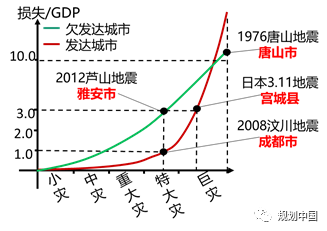

图8.城市发展程度与灾害损失关系图

二

如何提升城市系统韧性

由于我国的灾害风险分布具有明显的地域分异、城市类型和城市等级分异的特征,因此从空间和规划的视角提升城市韧性,首选应开展风险评估,通过定量分析技术、智能技术研究风险空间分布特征。其次,通过优化标准、优化结构、优化空间更好地抵抗冲击影响;另外,提前准备冗余、弹性的发展空间,为灾后的快速恢复提供空间保障;最后,为适应变化,需要制定面向多情境的规划策略。

01

评估风险:

智能技术支撑定量、定空间风险认识

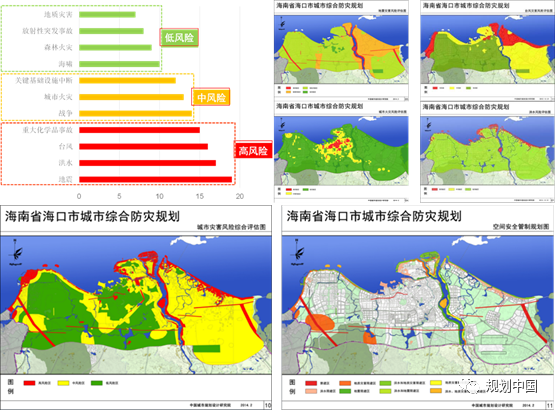

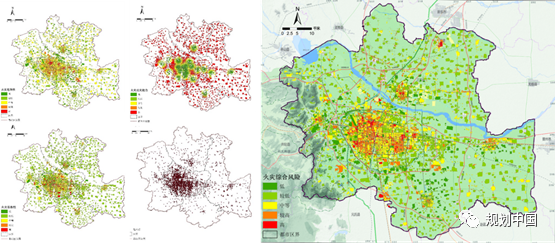

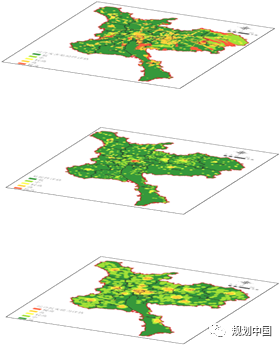

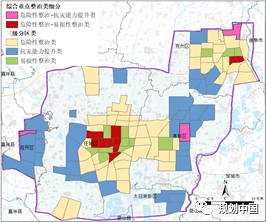

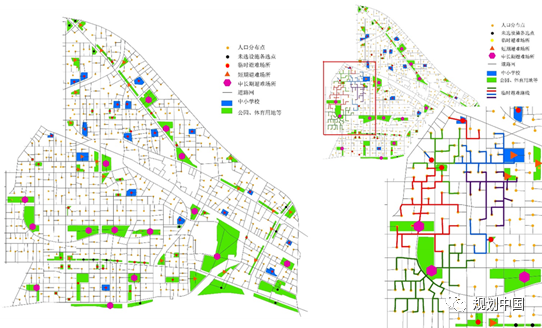

在风险评估方面,最重要的是定量、定空间的评估。中规院在2009年的淮南综合防灾规划以及2012年海口城市综合防灾规划中开展了系统的灾害识别和定量、定空间的风险评估(图9)。在海口的城市综合防灾规划中,不仅对地震、洪水、台风、火灾、重大危险源事故等高风险灾害类型进行系统的风险评估,并首次基于风险评估制定空间安全管制措施。针对历史灾害数据信息不完备的特点,研发不完备信息数据地址匹配技术,实现历史灾害数据空间化,在石家庄消防规划中,基于历史火灾空间分析进一步完善火灾风险评估体系,使评估结果更具有空间属性(图10)。国土空间规划背景下,基于大数据技术对人口、危险源分布及公共服务承载力进行全域分析,可支撑全域风险评估定量化(图11、图12),进而推进风险治理分区的细化(图13)。

图9.海口市灾害识别与风险评估

图10.火灾综合风险评估

图11.基于POI的区域风险要素分析

图12.国土空间综合风险评估

图13.风险治理分区示意

抵抗冲击:

优化标准、优化结构、优化空间

02

为了提升城市抵抗冲击的能力,如果简单机械地提高标准、做大结构、做多设施,将导致巨大的防灾投入在常态城市运行中的闲置和浪费,必然会影响城市整体经济社会可持续发展,追根究底,不利于城市韧性。因此,基于可持续发展背景下的韧性城市建设,应通过优化标准、优化结构、优化空间实现长期可持续地抵抗冲击影响,提升城市整体抵抗能力。

·抗震防灾标准优化

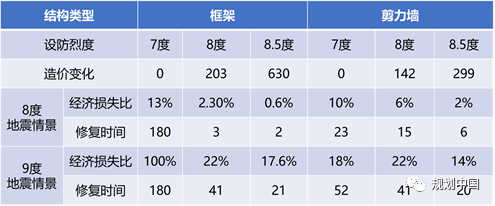

我国抗震防灾标准低于发达国家,但提高标准,意味着成本增加。为科学合理地提高城市抗震防灾标准,需要平衡抗灾成本投入和实现的减灾效益。以雄安新区为例,我们选取最常见的框架和剪力墙结构,研究不同标准情况下的成本投入和减灾效益关系。结果表明,将抗震设防烈度由7度提高到8度,在可接受的成本下,可以将8度地震影响损失下降1倍,修复时间由半年缩短至两周(表1)。

表1.不同设防标准成本投入与减灾效益分析

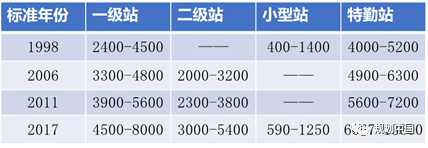

·消防站面积标准优化

城市消防站建设标准从1998年到2017年经历了四轮修编,消防站占地面积不断扩大,2017年标准中增加了消防站内部20%的绿化率,确定容积率为0.5-0.6,用地面积较2011版标准有了较大提升(表2)。但与此同时,消防站不足的老城区,由于用地紧张,占地面积较大的消防站落地越来越困难,进一步加剧了消防站辖区面积大、出警时间长的问题,救援压力也随之增大。因此,在雄安新区的消防规划中,基于新区蓝绿空间占比70%,城区绿化覆盖率50%生态环境特点,提出共享城市公共绿化空间、降低消防站内部私有绿化空间,将内部绿化率由20%降低为10%,并提升消防站内部空间利用率,实现消防站面积标准的优化。

表2.城市消防站建设标准确定的消防站占地面积(平方米)

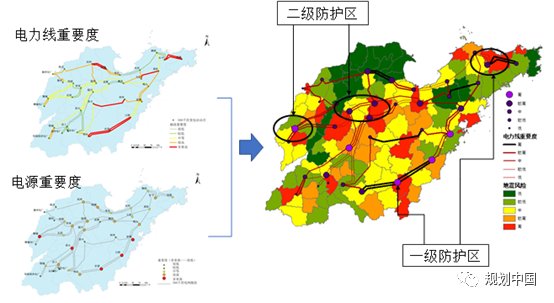

·生命线系统保障优化

城市韧性与生命线系统密不可分,位于高风险地区的生命线系统关键节点,是风险防控的重点。为提升区域抗灾能力,首先基于生命线系统网络结构特征评估生命线系统重要度,根据生命线系统重要度分布和风险空间分布关系,对位于高风险地区重要度高的关键节点进行重点防护,并由此实现生命线系统防护等级优化(图14)。

图14.基于生命线系统重要度和风险空间分布的防护分区优化

·消防救援系统保障优化

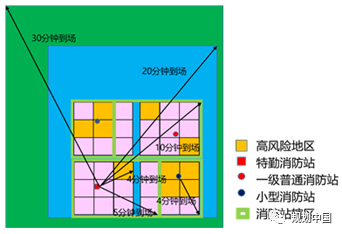

目前的城市消防系统规划主要立足城市空间尺度进行消防系统布局。然而在城镇化战略和消防救援由多灾种救援向综合救援、大应急转变的背景下,迫切需要基于区域性风险评估制定区域协同救援顶层规划,以统筹区域性消防系统布局优化。雄安新区消防规划,创新性提出根据区域风险特征划分消防防护分区,构建多级救援体系(图15),以消防需求定消防队伍,以消防队伍定消防站规模的消防系统保障优化布局。

图15.多级消防救援体系

·消防站空间布局优化

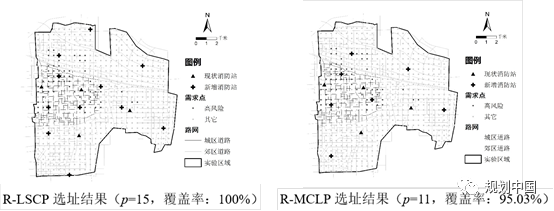

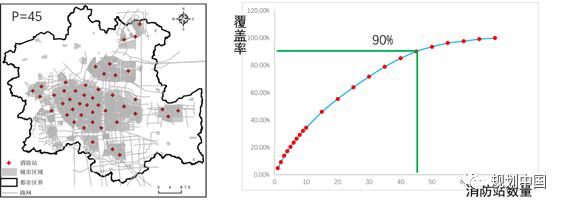

在消防防护分区内部,面向风险建立消防站布局优化模型,通过模型可以对消防站的空间位置和数量进行优化(图16)。进一步,在符合标准要求的基础上,通过可持续发展和规模收益合理性的研究,实现政府公共资源优化配置(图17)。

图16.面向风险的消防站优化布局

图17.消防站数量与覆盖率曲线

·应急避难场所空间布局优化

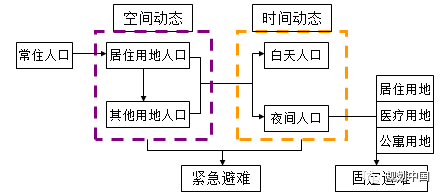

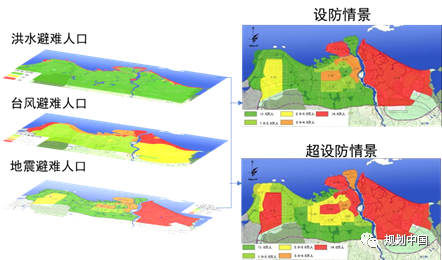

应急避难场所的空间布局优化,首先需要科学合理地预测避难需求,包括基于城市人口时空动态变化预测紧急和固定阶段避难需求人数(图18),也包括救援队人数预测。根据统计,汶川地震时救援队的人数需求是在城市总人口的5-10%左右。在明确需求的基础上,建立空间布局优化模型应急避难场所的位置、规模、等级、服务社区以及疏散路径进行优化(图19)。

图18.避难人口需求预测框架

图19.应急避难场所布局及疏散路径优化

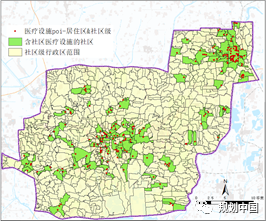

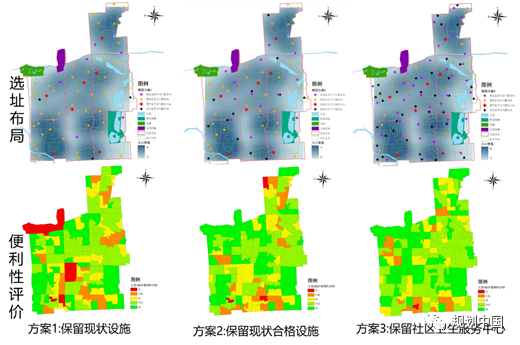

·社区卫生服务设施空间布局优化

社区卫生服务设施是城市健康和卫生服务的基础。在新冠疫情应对中,社区卫生服务设施发挥重要的作用。对社区卫生服务设施的空间布局优化,需要考虑如何保留现状设施的不同方案下建立优化模型,从不同优化方案的便利性、服务性进行优选(图20)。

图20.社区卫生服务设施空间布局优化方案比选

03

快速恢复:

冗余、弹性发展空间

在评估风险和抗击冲击的基础上,为灾后的快速恢复,要提前准备冗余、弹性的发展空间。《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》中提出冗余、预留一定应急用地的需求。

·避难空间冗余

海口市城市防灾规划中,基于多灾种的避难需求进行综合考虑,考虑到多种不同的设防情景,以设防情景作为标准建设,考虑更不利的超设防情景规划预留避难场所(图21)。滇中新区综合防灾规划,考虑了三种不利情景:情景1,9度地震灾害,城市组团避难比例26%,镇村30%,就地避难为主;情景2,100年一遇洪水灾害,疏散单元20全部转移疏散;情景3,大地震后遭遇洪水次生灾害,在地震疏散比例基础上,疏散单元4、18、20全部转移疏散。基于多情景的分析,计算避难空间,预留转移疏散场地(图22)。

图21.海口市避难空间冗余规划

图22.基于多情景的避难疏散方案

·防护空间冗余

划定重大危险源防护和缓冲空间,是国土空间规划的重要内容。以容量为2万水立方的LNG储备库为例,考虑不同等级的安全生产事故、自然灾害、恐怖袭击等多种情景进行事故模拟,以重特大安全生产事故重伤半径作为安全防护空间,制定用地规划管制要求,并考虑风险不确定性,划定缓冲空间强化预警管理。

适应变化:

面向不确定性的规划策略

04

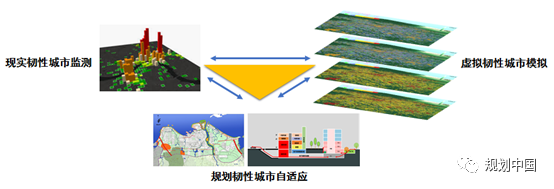

提升城市韧性,更需要适应变化,制定面向未来不确定性的规划策略,即编制韧性城市规划。首先,从理论上开展城市外部冲击影响、城市内部的脆弱性、城市自身发展的演化规律研究,这是韧性城市规划的基础。在技术上,从面向单一灾种、安全韧性单项系统的被动防灾规划向智慧化、系统性、主动适应的规划转变。在方案策略上,做好空间格局优化、资源配置优化、基础设施保障优化。韧性城市智能规划为适应性规划策略制定提供了一种探索途径,以现实韧性城市监测为基础,采用仿真模拟形成多种虚拟韧性城市情景,通过规划韧性城市进行自适应和优化调整,实现城市可持续发展(图23)。

图23.韧性城市智能规划模式图

其次,韧性城市规划在实施层面,应立足平灾结合、平疫结合、近远期结合,有机嵌入到总规、控规以及城市更新、城市建设中,通过多专业协作促进城市整体韧性提升。雄安新区水安全策略,通过三级空间体系构建,落实到组团式的城市布局、蓝绿空间格局和城市设计细节中。雄安新区消防安全策略,将新区的大规模地下空间、生态空间火灾蔓延模拟研究,并将地下空间、生态空间防控策略落实到下沉广场布局、隔离带的景观规划设计中。

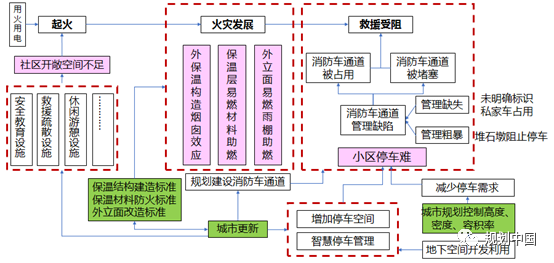

重庆加州花园高层住宅火灾发生快速蔓延的情况,也引起了大家对于“城市病”的反思,如高楼林立、交通拥堵,停车困难,老旧小区的设施缺失,事故频发等。事故中的显性问题是火灾发生、快速蔓延发展、救援受阻,而根本的问题是社区开敞空间不足、建筑保温层助燃、建筑立面易燃材料助燃以及小区停车难等问题。这些问题需要从城市规划、城市更新、城市建设中去系统解决。比如城市更新中优化社区的开敞空间、停车空间,增强消防车通道的建设以及管理。从城市规划和建设的角度,需要通过控制高度、密度和容积率来控制城市人口密度,减少停车的需求(图24)。

基于这样的思考,在北京南中轴安全韧性规划中,我们进行了系统的探索。通过深入调研和资料梳理,开展建筑结构预测和建筑震害模拟,预测避难需求,实现避难场所布局,以合理支撑南中轴控规。同时,基于建筑震害模拟和避难需求预测,深化社区内部避难空间、开敞空间布局需求,并制定防灾治理管控分区,纳入城市更新推动安全韧性建设实施。为了保障实施,项目还对建筑的防灾能力提升改造技术进行了比选。

图24.问题分析与适应性策略

三

思考与感悟

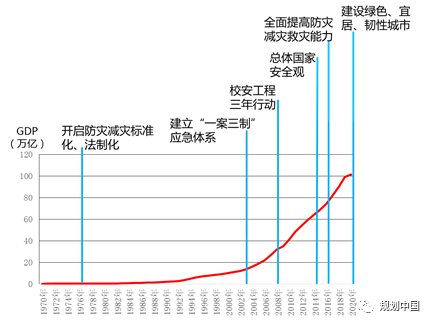

我国的防灾减灾历程本身就是城市抵抗、恢复和适应的韧性建设过程。1978年唐山地震我国开启了防灾减灾法制化、标准化进程;2003年非典疫情后,我国逐步建立起“一案三制”的应急体系;2008年汶川地震后我国启动“校安工程三年行动计划”,并及时修订《建筑抗震设计规范》;2016年,总书记提出全面提高防灾减灾救灾的能力;“十四五规划”提出建设绿色、宜居、韧性城市要求(图25)。我们不断地在应对灾害的过程中总结经验教训,完善体制机制,提升灾害应对能力和适应能力。我国新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果,应对突发事件能力和水平大幅提高。面对南方雨雪冰冻灾害,美国德州暴雨,导致超过400万人遭遇停电和多人死亡。我国在08年南方雨雪冰冻灾害后不断提升抵抗和适应能力,提前预防应对,最大限度降低了南方雨雪冰冻对城市的影响。因此,我建议,开展韧性城市的规划建设,应更加注重总结和研究中国本土特色的韧性城市建设经验和案例,并在此基础上发展具有中国本土特色的韧性城市规划建设技术,这是我国建设韧性城市的重要基础。

图25.我国防灾减灾历程简略时间轴

致谢

本次报告是基于报告人近十年安全韧性相关研究和规划项目的总结思考,感谢王凯、朱子瑜、孔彦鸿、张全、谢映霞、洪昌富、黄继军、王家卓、徐辉、殷会良、高均海等各位领导和专家的指导和支持,感谢项目组成员邹亮、羊娅萍、贾鹏飞、沈哲焱、李帅杰、罗兴华、刘荆、张鹤鸣等同事的积极投入。

报告整理:郑畅.

原文始发于微信公众号(规划中国):降低风险,提升城市韧性

规划问道

规划问道