引言

新时期深圳被国家赋予“建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例”的重大历史使命。面对新的要求和挑战,既往指导空间拓展、体系建构型的总体城市设计已难以发挥效用,新时期的总体城市设计需要创新思路,回应新的时代要求:从“宏大叙事、外延扩张”转向为“品质宜居、内涵提升”;更强调以人为本,更重视人居环境和城市活力的提升;更聚焦于城市体验的满意度、获得感,为中国新时期的城市设计做出“先行示范”。

深圳新时期的总体城市设计,既是对国土空间总体规划在空间治理、品质与特色塑造等领域提供支撑,更是为未来深圳城市设计以及城市设计工作搭建新的“顶层设计”。通过建立具有世界影响力的深圳品质与特色共识,创造更美好的都市生活方式,服务深圳打造面向未来的创新引领型全球城市和标杆范例。

一、深圳总体城市设计的“接力跑”

深圳在近四十年城市快速建设过程中,历版城市总规及总体城市设计有效落实不同城市发展阶段的城市战略、响应城市问题与需求,引导城市空间拓展与品质特色塑造。新时期的总体城市设计研究更是在基本稳定的空间格局上,以“接力跑”的方式回应时代要求。

1.1 深圳历版城市总规及总体城市设计回顾

(1) 1986版《总规》中的总体城市设计

深圳开埠初期,总规面临的主要问题在于服务特区快速建设,制定蓝图和空间框架,布局和预控战略节点地区,制定弹性规划结构。1986版《总规》城市设计深入参与城市结构、用地布局和空间形态之中,划定组团间结构性生态廊道,奠定了弹性、有张力的组团格局,使得城市基本特征完整和鲜明。然而由于时代局限,未能尝试影响相关的规划和设计标准的制定。

(2)1996版《总规》中的总体城市设计

1996版深圳总规面临的主要问题在于特区内中心布局过于集中,特区外组织无序。城市在1986版总规基础上全域拓展、特区一体化,需在全市范围内配置生产及生活要素。因此这版总体城市设计延续了特区内组团格局,在总体层面提出带、轴、区等景观感受系统,并针对特区提出了“亚热带风光和滨海城市特色的城市形象”目标。但此版总体城市设计更多聚焦山、道路和节点,对滨海资源未能体现应有的重视,也没有从全域层面统筹公共资源和城市意象。

(3)2010版《总规》中的总体城市设计

2010版深圳总规是在转型发展期编制的,“四个难以为继”是当时的最大问题。总规率先实践非用地扩张型的规划编制,提出了深港合作的策略。此版总体城市设计首次将城市设计覆盖到全市域范围,形成以公共资源的整体结构来支持总规的空间结构,并定义了 “拥山滨海、人文与自然景观紧密连接、体现创造性和科技魅力的高密度、人性化的带状山海城市”的城市意象。囿于总规技术局限,此版总体城市设计向下层次的传导并不清晰。

1.2 新时期总体城市设计,从建构型的蓝图设计走向高品质的城市深度营造

四轮总规进程见证了深圳城市近四十年转型和发展的历史过程,但目前面临的转型,是最为关键的一次转型:即从追求效率向追求质量的转变,这是两个时代的转换。与之相随,前三版总规重点是如何实现深圳效率,通过建构蓝图式的设计方案着重于描绘空间的增长以及空间增长过程中的发展要素。

本轮总体城市设计与以往建构型蓝图设计不同,是在基本稳定的空间格局上,以“接力跑”的方式,更着眼于适应时代的转型,更倾向于治理思维下的高品质提升与内涵式发展,侧重于山海都市体验、人性化公共场所、高质量城区增容、创新活力与文化个性的培育等方面的深度营造。

走向高品质的城市深度营造表现为三个层面。其一是品质内涵升级:在城市生长进化过程中,持续对城市品质、特色、颜值和内涵进行系统性升级与完善。其二是精细深度营造:存量发展时期,从“城市双修”走向“城市精修”,以人的体验为根本出发点进行精细化的深度营造。其三是开源传导实现:探索开源、高效、务实的传导实现途径,促进总体设计意图在“开源共识”中实现“全社会共识”。

二、新时期深圳总体城市设计的目标愿景

2.1 “Glocal ShenZhen · 面向世界的深圳家园”

本次设计系统应对问题与挑战,提出“Glocal ShenZhen · 面向世界的深圳家园”的目标愿景。Glocal内涵在于国际一流品质的工作生活环境和独特的本土特色与活力,包含Global和Local。其中,“Global”强调城市建设追求国际化水准,对标国际一流城市,塑造国际一流的工作生活环境品质,营造世界级的竞争力,建设世界标杆城市;“Local”强调本土特色与活力的营造,更加关注人的体验,回归人的需求。强调深圳的地方性、辨识度、特色风貌及城市记忆。

“Glocal · ShenZhen”旨在为深圳这个“移民城市”注入更多的定居感和家园感,使深圳成为吸引世界人才、来了就不想走的家园城市,成为超级湾区都会、公共活力城区、立体紧凑城市、先锋人文名城,进一步建设成为更开放、更集聚、更多元、更有个性、充满活力与吸引力的世界级家园城市。

2.2 以人民为中心,对市民特征与需求进行精准画像

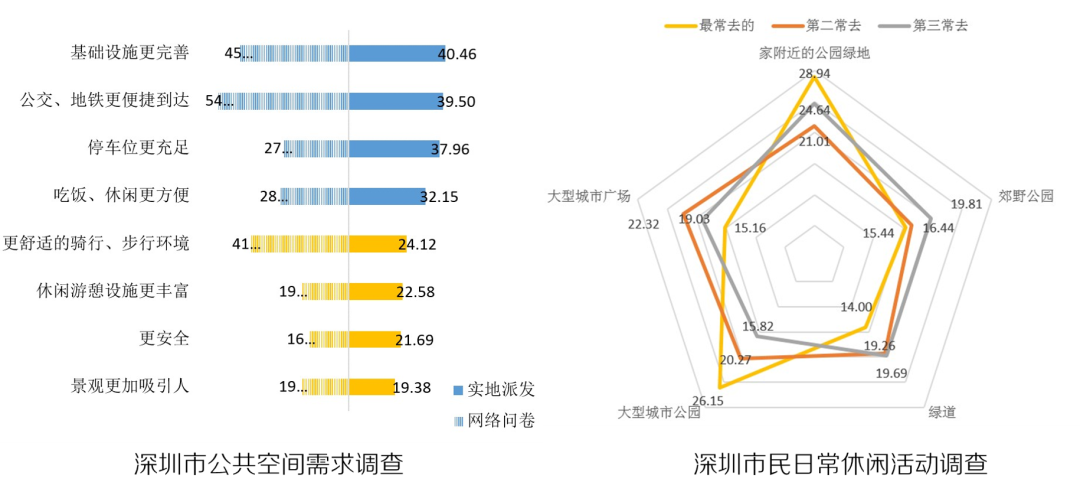

本次总体城市设计前期通过问卷调查及多元大数据的方式对市民需求进行精准画像。对在深圳生活或工作半年以上市民进行实地拦截问卷调查,调查内容涉及五大部分、十六个问题,实地拦截和深度访谈调研样本近2800份、网络问卷样本1700份。

通过数据整理与分析,有效搜集了市民对于城市的呼声。对市民关注的山海感知体验、公共空间、城市形态与活力以及亟需提升改善的城市问题等诸多方面议题进行了精准细致的梳理,并成为本次城市设计研究的重要基石。

2.3 聚焦重点,突出四个方面的核心关注点

基于目标愿景追求、空间价值整体设计以及调研数据的梳理总结,聚焦四个方面的核心关注点:

(1)山海都市特色体验

深圳有独具特色的山海资源禀赋,但山海与都会融合的体验不佳,自然与都会融合的风貌特色尚不清晰。在深圳既有城市山海格局和资源特征基础上,以满足全体市民及创新人群对自然景观体验的高品质、多样化需求为核心,综合考虑建筑群体关系、多样化公共空间体验方式、标志性场景塑造等因素,以森林公园、滨海带、河流景观带等为载体,营造富有深圳特色的独特景观体验体系。

(2)以人为本的高品质公共空间

深圳具有较好的公共资源潜力,但可达性、安全性和友好性较差、场所体验舒适性与气候适应性设计不足。设计回归人性尺度,从全年龄段人群的差异化行为特征入手,关注不同人群的空间体验方式,针对现状公共空间存在的问题,创新公共空间供给方式,缩小公共空间可达尺度,扩大市民公共空间体验的领域尺度,全系统地提升公共空间。

(3)高品质、高紧凑度和高活力的城市环境

深圳城市空间持续扩容,但容量区域紧凑度趋于平均,中心区、轨道站地区不够高效集约,承载工作生活的空间品质和效率不高。适应深圳山海城市特征和空间增容需求,从既往二维的平面空间管理转向三维空间治理,更关注城市空间形态的紧凑度与容量弹性,提供多层次的空间容纳能力,营造富有特色、活力和差异化的三维立体城市形象。

(4)文化个性和创新活力

当前城市拆除重建式的存量开发易造成绅士化,低成本空间收到挤压,初始创新受到扼杀,包容性与城市机能衰减。设计改变以拆除重建为主的空间手段,挖掘和保育深圳城市发展中具有鲜明特点和独特价值的景观差异性地区。在守护城市核心价值与地方特色的基础上,营造多样的城市活动和多元的城市生活,并通过各种方式逐步培育广泛的文化活力空间,为更具包容力的城市创新提供可能。

三、本次总体城市设计的核心策略

服务于先行示范区的更高目标追求,结合多元大数据调查,响应城市发展阶段、特征、问题与需求,基于“Glocal ShenZhen · 面向世界的深圳家园”的目标愿景,本次总体城市设计提出以下四项核心策略:

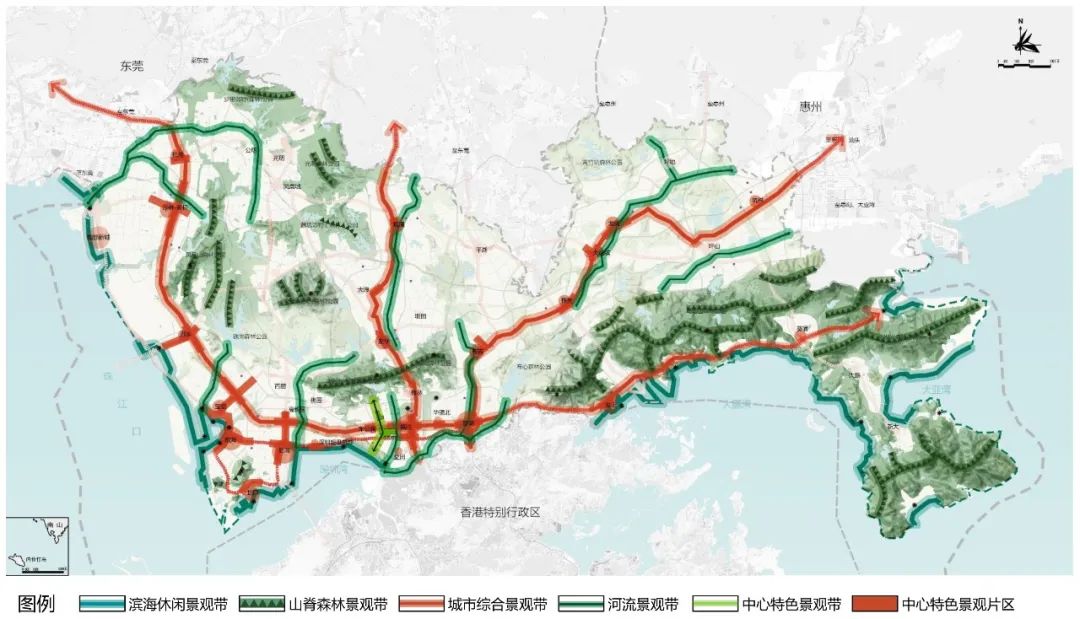

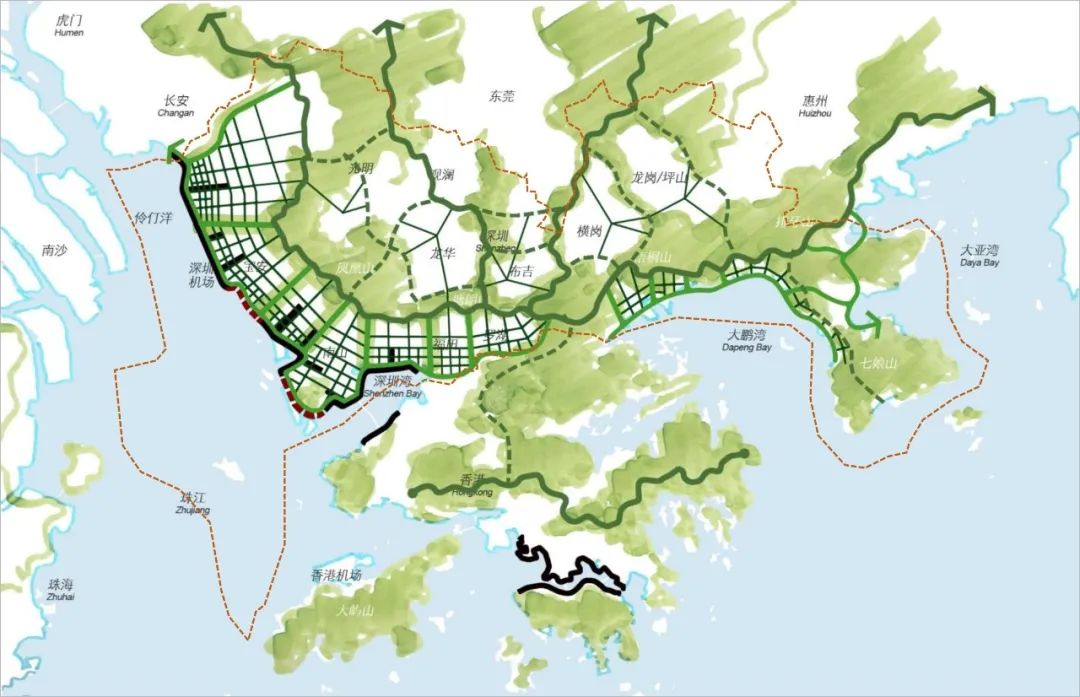

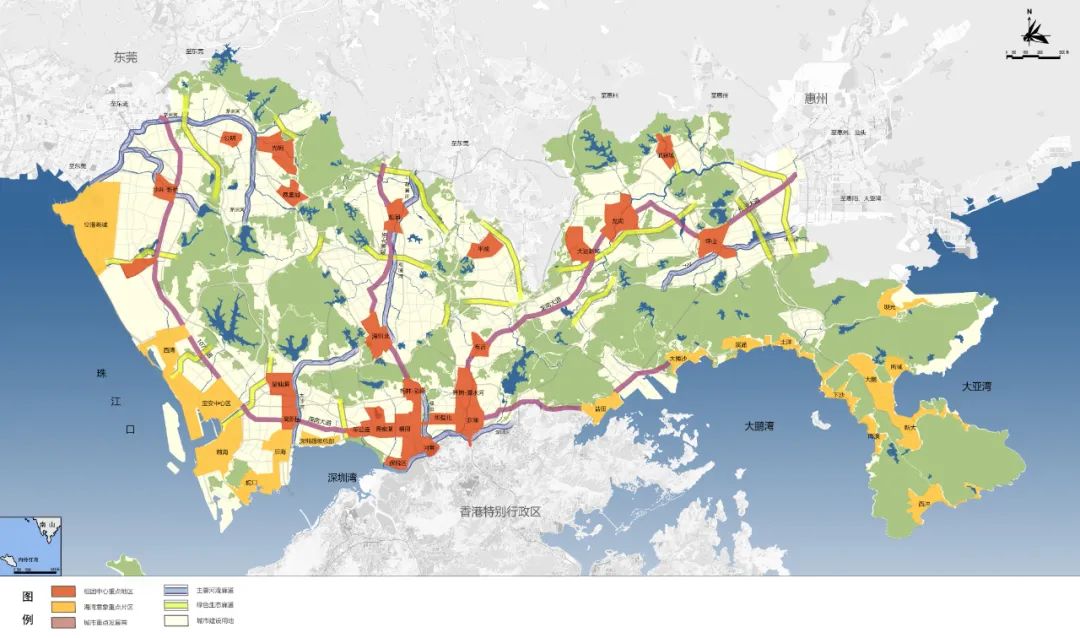

3.1 山海湾河等生态资源与城市一体化营造,塑造“渗透在山海间的超级湾区都会”特色景观格局

基本生态控制线的保护下,深圳拥有成规模的生态资源。本次总体城市设计创造性地利用深圳独特的山海资源,催化新城市价值,突显山海城大美景致、全方位营造山海绿色生活方式。综合考虑自然环境与城市共融合、建筑群体关系、多样化公共空间体验方式和特征景观保育等因素,以森林公园、滨海带、河流景观带等为载体,构建“两翼、四脊、四带、十廊”的高品质城市生态整体格局。

(1)两翼:东西两翼滨海休闲景观带

依托约260多公里滨海岸线打造东西部两段滨海公园链。西部湾区休闲活力带串联空港新城、宝安中心区、前海湾等湾区岸线,通过岸线活化、潮间带建设等方式形成高品质滨海公共空间。东部将以自然保护及海岸公园系统为优先发展框架,严控生态敏感岸线地区的建设行为,形成健康连续、景色优游的国际休闲海岸。

(2)四脊:打造四组体验差异的山脊森林景观带

强化深圳独特的山地城市景观特征,打造四组山脊森林公园景观带,营造特色的城市休闲活动场所,使山脊线成为城市景观体系的重要轮廓。如以凤凰山、大羊台山等山体为主体,联动铁岗、茜坑水库打造凸显山水画卷、森林公园的西部山脊森林公园群;依托大小南山打造国际化的南部山脊森林公园群等。

(3)四带:营造四条展现都会风情的城市综合景观带

包括深南大道及延长线107时尚商务带等四个综合景观带,营造成为城市空间形态秩序与特色风貌展示重要界面,提供整体的城市人文活动体验。

(4)十廊:十条串联山海城的河流景观带

将流域面积大于50平方公里,且具有串联山海空间的结构性意义的10条主要河流打造成为复合型滨水景观带,通过岸线生态化、亲水空间建设等提供亲近自然、休憩娱乐的带状城市公共空间。

通过再塑生态都市特色景观格局、以三维方式对山海城市特征景观加以管控,让自然渗透进入都市日常生活,也把人们带到山边、海岸。

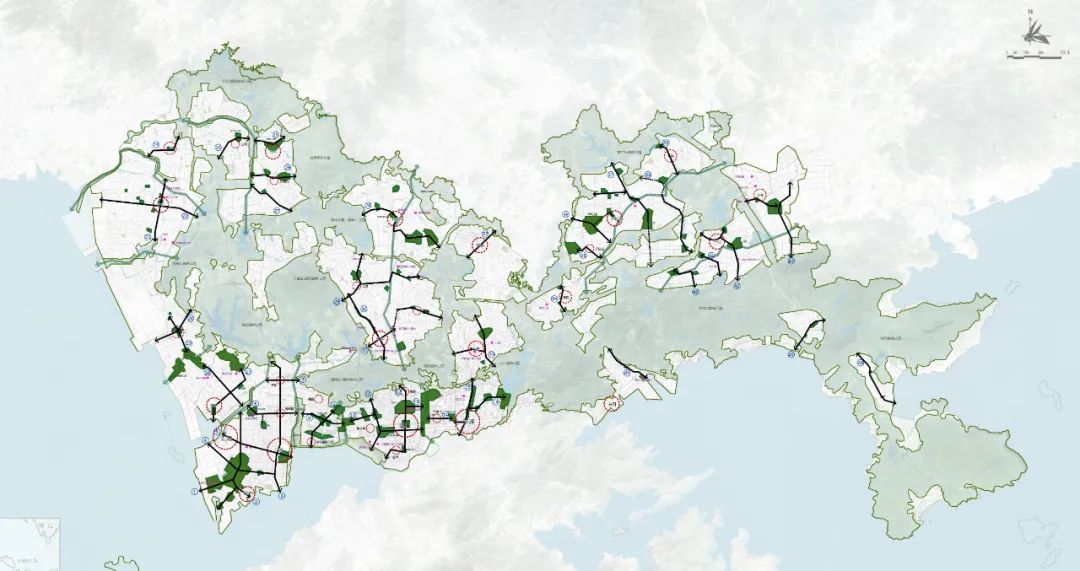

3.2 激活并连接公共空间,营造更高品质、更具活力、更加友好、更普惠的公共空间

本策略旨在营造生活、工作、休闲无边界连接的公共城市,培育缤纷多彩的公共活力和亲切、人性化的工作生活休闲体验。设计提出连接、活化、延展、增补、完善、友好的系列措施。

(1)连接:46条城市公园带

结合现状公园、人文资源点等现状要素与绿地规划、轨道交通规划等既有规划,形成全市46条公园带。这些带型公园与步行廊道将连接大型公园、城市中心、特色兴趣点等节点,激发消极空间、创造特色体验。

(2)活化:公园广场休闲体验

通过增加运动、文化、商业等设施提升公园景观品质,满足儿童、家庭人群的需求;同时通过增加公共景观、生态修复等方式对单调的广场空间进行复合化改造,让公园广场更具吸引力、更易到达。

(3)延展:慢行街道活力网络

重点围绕大型轨道和公交站点,分片区完善慢行网络,提升步行覆盖度。同时识别有潜力改造的道路,通过独立路权自行车道、舒适步行环境、活力街道界面等措施形成安全、便捷、连续的城市慢行网络。

(4)增补:5分钟街头口袋公园

深圳有虽有千园之城的称号,而真正能满足市民日常生活最便利的活动场地却是步行5分钟范围的街头口袋公园。通过增补5分钟街头口袋公园,实现在中心城区和生活区为市民提供都市近距离休闲空间。

(5)完善:10分钟遮阳避雨步行圈

深圳湿热多雨、日照强烈,市民对公共交通体验改善呼声较大。因此设计倡导建设轨道站点10分钟遮阳避雨步行圈,通过骑楼、遮阳雨棚等方式与周边慢行系统连接,解决最后500米出行体验。

(6)友好:全民友好的公共空间

营造自然化公共空间、安全的交通环境和有趣街道,强化无障碍设计、促使独立步行。从而提升对儿童、老年、残疾人的友好度,使其能够便捷参与城市与社交活动。

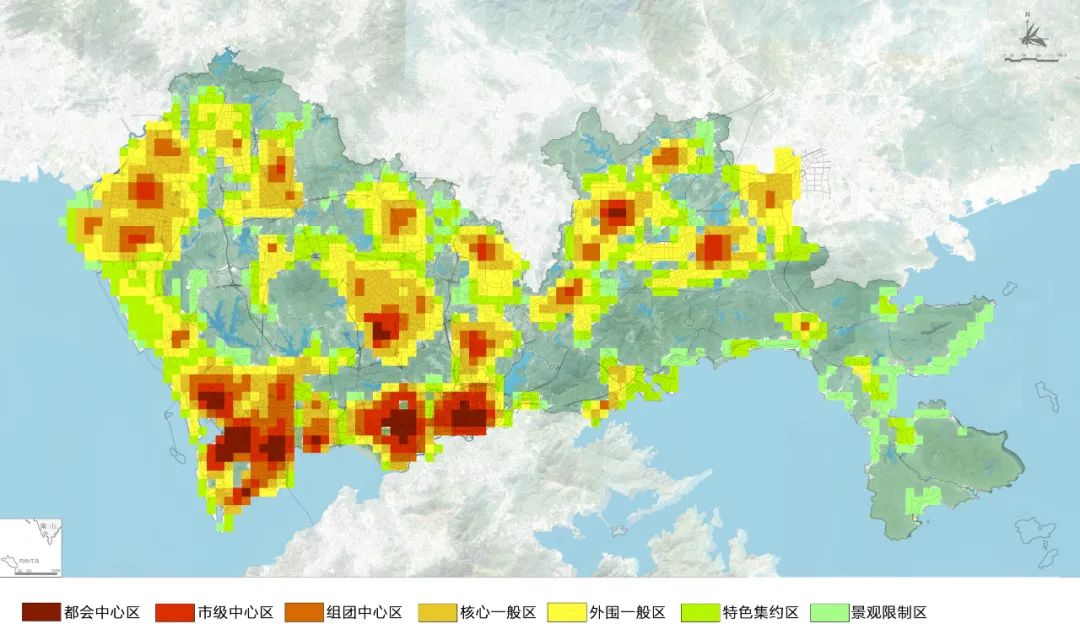

3.3 依托轨网,塑造更疏密有致的城市形态,引导空间高质量建设与增容

(1)城市形态塑造原则:特色、高效和多样性

深圳未来城市形态应不仅适应城市自身生长规律,也须契合粤港澳湾区集聚的功能容量需求,实现在湾区一线隆起。“特色”是指符合山海组团城市的特征景观营造要求,强化组团主要生态绿廊的渗透,并在开放公共节点建立城市特色眺望点;“高效”是指围绕城市中心体系、沿着轨道站点等重要节点集聚;另外,通过山海渗透的景观差异性来塑造具有多样性的组团形态。

(2)塑造更开合有序、疏密有致的城市形态

通过对轨道站点、山海自然景观渗透、现状建筑、密度分区等多因子叠加分析,结合总体规划城市中心体系,鼓励沿城市公共服务走廊、轨道站点进行集约高质开发,引导城市中心地区采取立体紧凑开发模式,整体形成湾区一线隆起、重要节点集聚的整体空间秩序、构建“山海渗透、疏密有致”的城市形态结构。

按四类城市空间形态类型进行引导城市形态:其一是湾区都市核心区,营造高密度、高强度开发,中心街区化高度集聚、组团绿廊间隔的高层建筑簇群形态;其二是东部滨海城镇带,体现中低密度、严控高度、山海梯度跌落、自然亲和的滨海小城镇集合形态;其三是机场地区,呈现中高密度的低平延展的空间形态;其四是外围城市组团,围绕城市中心高密度开发,沿公共服务轴带高层、中高层建筑集聚,整体形成由城市向自然跌落的起伏城市形态。

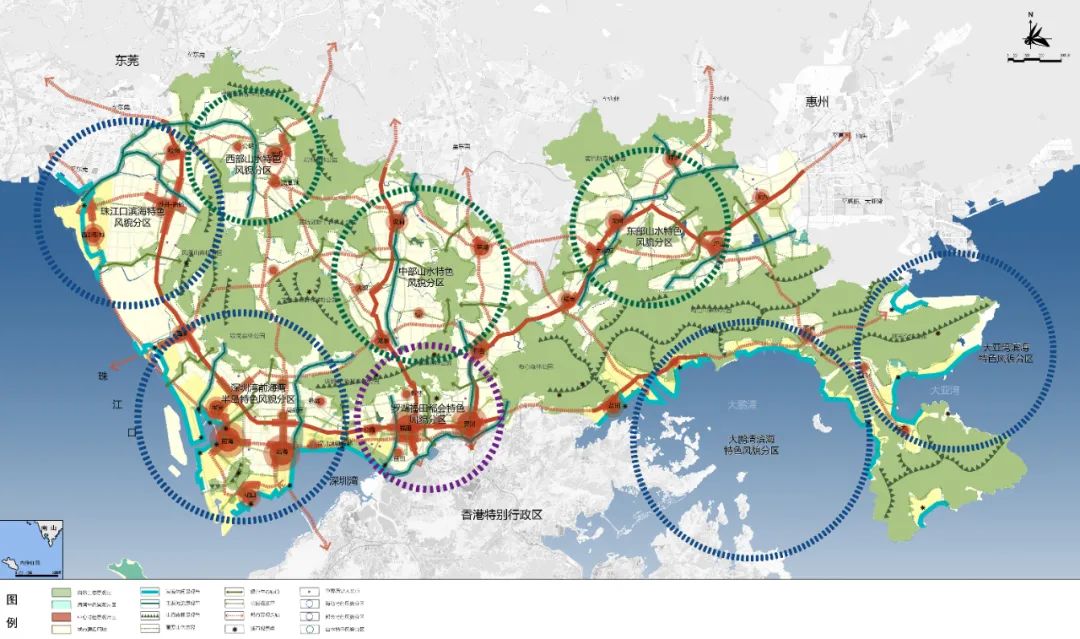

3.4 划定五类特色风貌保育区,留住特区发展的共同记忆

(1)引入特色风貌保育区的新定义

本次总体城市设计引入特色风貌保育区的新定义,将城市中由于历史、文化、社会和自然等因素的长期积累与共同塑造而形成的、具有鲜明城市地域特点和时代特征、对于城市具有独特价值的景观差异性地区定义为特色风貌保育区。在传统历史风貌保护区的基础上,特色风貌保育重点放大深圳改革开放后的城市历史与印记,增厚深圳先锋人文厚度,形成多层历史、多元文化和多元生境的整体特色风貌,让现代与历史更好地对话。

(2)“特征共识”下的五类特色风貌保育区

以一定的集聚度和规模、情感认同、承载重要城市机能为原则,将现存改革开放以来,能够反映和记载一定时期发展记忆、具有建筑风貌特征、承载特色文化内涵、提供特色生活体验的地区划定出以下五类特征保育片区:

一是传统历史文化风貌区,指由文物保护单位、优秀历史街区、历史建筑及其建设控制地带组成,能够较完整地体现山海人地关系、空间格局、街区景观与建筑样式等地域文化特点;二是特色混合社区,指具有空间领域感、归属感和空间特色的混合功能片区;三是特色居住区,代表了改革开放初期居住风貌特征,留存和记录了深圳各阶段居住空间特色的居住为主功能区;四是特色旧工业区,以反映深圳产业文化历史印记,具有显著时代风貌特征的旧厂房为主体,未来改造后有潜力容纳低成本创新、文创功能;五是城中村,这是具有深圳在地化特征的空间类型,提供低成本居住空间和鲜活的市井生活,具有极高密度与极强活力,是本土文化与生活的最佳代言。

特征保育保护了深圳城市空间的层次与多样性,也为市民提供了多样乐活的空间和场所,并建立起“特征共识”来强化落脚城市的归属感和身份认同。

四、本次总体城市设计的创新与探索

4.1 “山水林田湖草海城”有机生命共同体的全要素城市设计

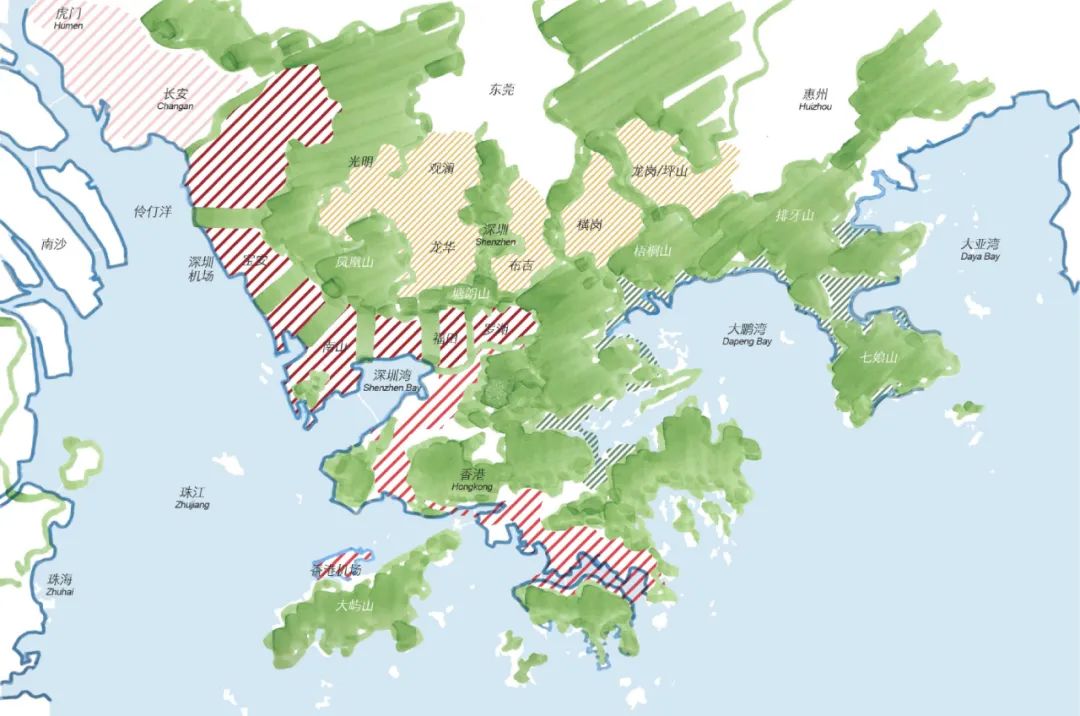

本次总体城市设计基于深圳独特的地理条件及组团城市格局,进行差异化的特色意象营造,突出深圳海湾城市、山水城市、组团城市特色。设计打破边界限制,将生态保护区、自然山体、森林公园、河流、湖泊、农田、湿地乃至海洋、海岸、海岛空间进行全要素整体设计,创造山海特色鲜明且差异化的“多面深圳”。

总体形成“四湾三城一都会”三类八个差异化的特色风貌分区:深圳湾-前海湾、大鹏湾、大亚湾、伶仃洋四个滨海意象区将突出海湾特色,打造国际化魅力滨海城区;东中西三个山水城市组团意象区将突出城丘掩映、疏密有致的空间意象;福田-罗湖将强化都市繁华与紧凑宜人并存的都会意象区。

4.2 以治理思维为导向,将公共空间作为公共价值的载体,探索存量城区品质提升的全社会共同实现路径

坚持“人民城市人民建,人民城市为人民”的核心价值取向,设计在存量城区基础上提升空间价值。在深圳“趣城”计划的基础上,深入挖掘现状城区高比例消极空间。通过功能活化、主题注入、人性化细节处理,提供更多可供人停留、促进交往的公共场所。

以社区为单元、小尺度空间为抓手,发挥社区居民力量开源设计,让老百姓参与设计“家门口”的公共空间。倡导共建共享的规划设计和实施机制,让市民参与到家园营建之中,更有参与感、归属感和幸福感。

4.3 以大历史观保育城市特色风貌,培育人文特色与创新生境

大历史观导向的特色风貌保育区超越历史、超越时间、超越空间,以保育核心价值为导向,进行点、线、面联动的保育与活化,延续城市根脉,让城市留住深圳记忆,让人们记住乡愁。

为保持深圳对于创新人才与创新企业的持续吸引力,设计聚焦特色旧工业区、特色城中村等空间类型,鼓励通过综合整治、功能置换等多种活化再生方式,提供成本适度的创新空间,形成低成本创新生境,使深圳成为创新人才与创新企业的落脚城市。

4.4 开创性提出以“紧凑度分区”为核心的三维空间精细化导控

在良好运行的密度分区规则基础上,为适应深圳精细化空间管控需求,提出“紧凑度分区”控制方式,强调在高容量发展需求的现实下,关注地面环境人尺度的舒适性,营造更宜居的城市环境。

通过三维管控有效引导空间更高质高效地增容,同时塑造多样化的城市形态,重点从功能混合度、步行体验密度、高度、覆盖率、形态丰富度五个要素进行精细管控,旨在塑造功能高度混合、步行高度优先、形态高度丰富、体验高度舒适的空间特征。

五、本次总体城市设计的传导实施

5.1 有效纳入国土空间规划,并影响了深圳城市设计制度体系与技术体系

本轮总体城市设计的愿景共识、核心策略已有效纳入深圳市国土空间总体规划。结合深圳城市设计运作传导机制,精细设计传导实现方式,重点通过划定城市重点片区、建立标准绩效以及制定项目行动,建立起了多层次、全尺度的顶层设计意图传导。并直接指导了《深圳市城市设计编制技术指引》等管理技术文件的制定。

5.2 直接指引了一系列城市设计试点行动

项目直接指导了《深圳市城市设计试点工作方案》的制定,其核心主张转译成包括“标杆片区” “风貌特色”“山海连城”等六类项目行动和“制度机制创新” “设计技术创新”两方面制度创新在内的“6+2”城市设计行动,其中《山海连城计划》已经编制完成并写入2020年深圳市政府工作报告,成为整合相关条块共同行动的共识性纲领。

项目提出关于特色风貌保育的相关内容要求已开展《深圳特色风貌保护区保育与活化策略研究》课题进行深化研究,并有效推动了“深圳国际化街区”建设以及“十大特色文化街区”改造提升行动。南头古城、大鹏所城、南澳墟镇、迳口社区等多个特色风貌区已经启动改造,成为展示深圳城市风情、留住深圳记忆的重要文化名片。

5.3 对后续分区层面城市设计编制起到指导作用

项目直接指导了包括《福田区整体城市设计》《盐田区总体城市设计》等在内的区级总体城市设计。

参考文献:

作者

单樑,深圳市城市规划设计研究院有限公司副院长,城市设计总监、教授级高级工程师

荆万里,深圳市城市规划设计研究院有限公司副总规划师、宜居城市中心主任、所长

刘浩,深圳市城市规划设计研究院有限公司副总规划师、所长

周颖,深圳市城市规划设计研究院有限公司规划师

编辑、排版 / 陈程

插画 / 王彦妍

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):Glocal ShenZhen · 面向世界的深圳家园——深圳新一轮总体城市设计研究

规划问道

规划问道