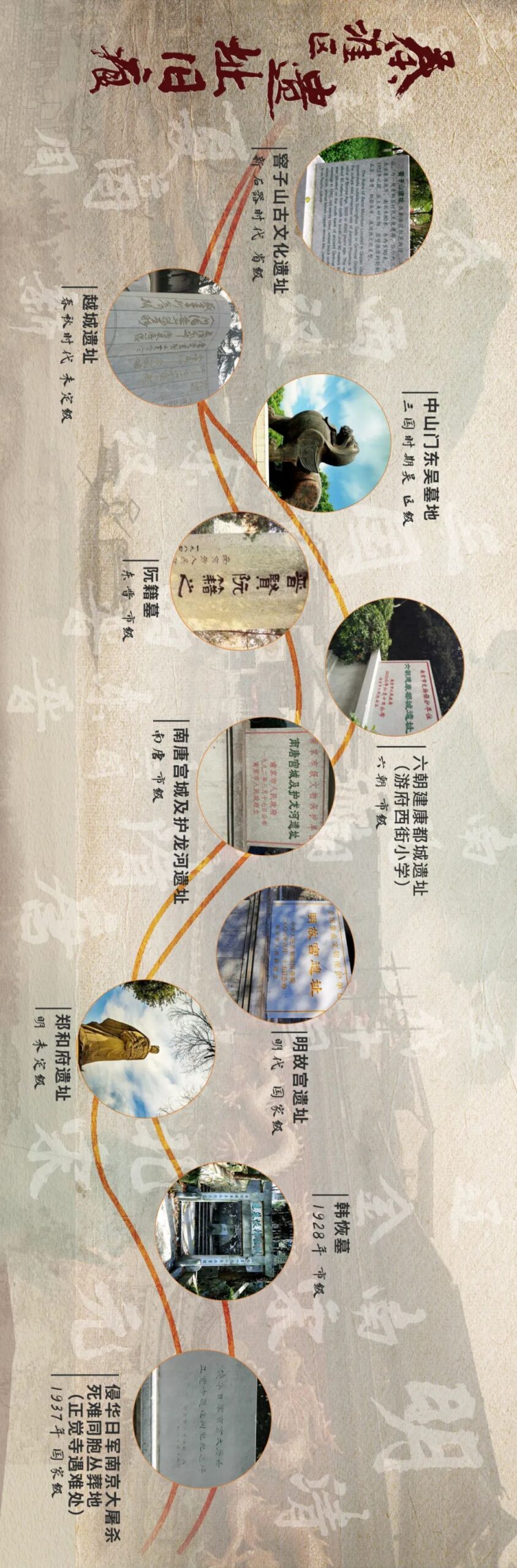

南京市规划和自然资源局

机关第十党支部党建服务品牌

“图说金陵文脉”

南京是国家历史文化名城,在中国历史上具有特殊地位和价值。为了更好地推动全市历史文化资源的展示、保护和利用,市规划资源局机关第十党支部与市管线中心党支部签约共建,携手推进党建与业务的深化融合。经过对资料的收集、整理,本期“图说金陵文脉”栏目将推出“秦淮区遗址旧痕”专题,集中展示秦淮区内的历史文化资源。

秦淮区遗址旧痕

(翻转手机横屏阅读,查看遗址旧痕总图)

长按识别二维码

地址:大明路278号

地址:大明路278号

窨子山古文化遗址为省级文物保护单位。所谓“窨”,是指地室。它是古秦准河畔的一个土墩,从地理视角纵览,即古代高出河岸10米以上的二级阶地。1952年,南京博物院考古工作队在此发掘一批有价值的古代文化遗物,出土的有石锛、石镞、石斧、青铜的殷式镞、红砂陶鼎,及黑皮磨光陶器的碎片、鹿骨、兽皮和蛎壳等。

省级

新石器时代

地址:中华门外雨花路西侧,南倚雨花台高地,北濒秦淮河水域

地址:中华门外雨花路西侧,南倚雨花台高地,北濒秦淮河水域

当时古长江在城西北不远处滚滚奔流,据此可控制秦淮河入江之孔道,是一个重要的军事要塞。金陵地处吴头楚尾,其形胜之险历来为政治家、军事家所看重。春秋时期,越王勾践“卧薪尝胆”,发愤图强,将吴国消灭。公元前472年,勾践派大臣范蠡在今中华门前的秦准河南岸筑起一座土城,作为越国攻打楚国的屯兵之地,史称越城,又叫“范蠡城”。东南设有国门,名曰望国门。明清之际,越城遗迹犹存。那块略高于四周的土坡,在南京被称为“越台”。

未定级

春秋时代

地址:中山门南侧中山门小区东安门村8幢东侧靠近城墙的山坡下

地址:中山门南侧中山门小区东安门村8幢东侧靠近城墙的山坡下

中山门东吴墓地为区级文物保护单位。1985年2月14日,在施工中发现一处墓葬群,3月16日发掘其中一座墓葬,砖砌墓室,长2.38米,宽1.96米,高1.9米。无棺,仅有陶碗一个和锈蚀的铜片,一砖刻有“吴国夫人”四字。南京市博物馆专家确定为东吴墓葬群。

区级

三国时期吴

为保护这一墓葬群,以待以后发掘,用虎皮石砌墙封闭,并在墙面砌有拱形石纹作为标志。

地址:花露北岗19号

地址:花露北岗19号

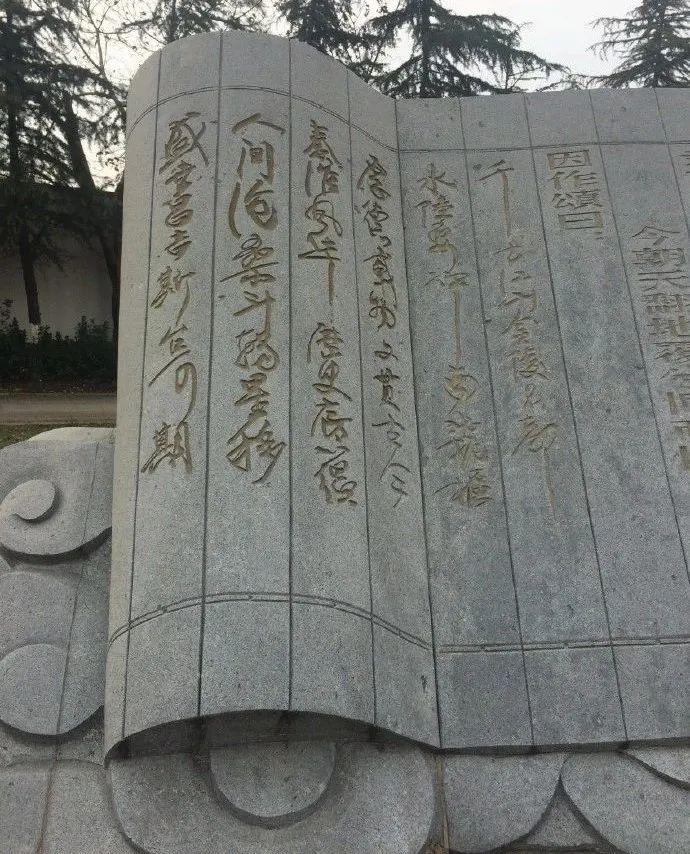

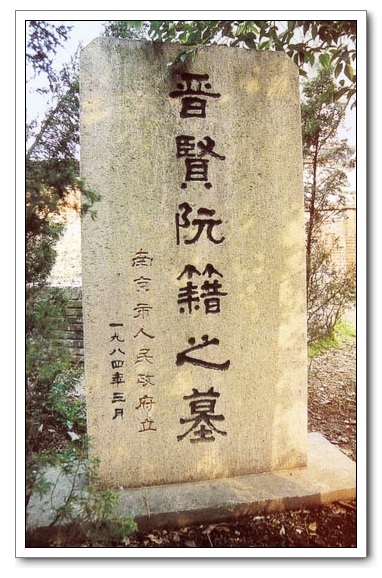

阮籍墓为市级文物保护单位。阮籍(210-263),字嗣宗,陈留尉氏(今河南开封)人,三国时期魏国著名诗人、名士,“竹林七贤”之一。曾任步兵校尉,人称“阮步兵”。清《康熙江宁县志》记载:万历壬辰(1592)李公昭尝于台(凤凰台)畔掘地,断碣二,刻有“晋贤阮籍之墓”,据此定为阮籍墓。但明、清众多学者提出异疑,认为南京阮籍墓为后人所立之衣冠冢。

市级

东晋

1981年整修,封土底径约5.3米,周垒以青砖,高1.85米。墓前原有石碑,上书“先贤阮公讳籍,字嗣宗”,上款:“光绪二十四年(1898)仲冬”,下款:“记名提督江南江宁府协镇杨金龙,记名提督山西大同挂印总镇刘光才,凤游寺住持僧慧莲立”。现碑已佚。阮籍墓及有关出土文物为研究阮籍及有关的时代背景提供了实物例证。

地址:游府西街12号

地址:游府西街12号

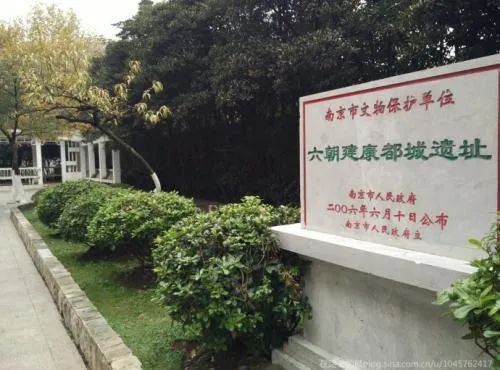

六朝建康都城遗址为市级文物保护单位。2006年3月,文物部门在游府西街小学校园内东南新办公大楼基建施工现场发现一处东西向的六朝时期夯土城墙,城墙外侧为城壕。城墙分东晋和南朝两个时期,其中东晋时期城墙的外侧包砖保存完好,结构独特,夯土内及其与包砖结合部都用木桩来加固城基。根据有关专家的研究,这处城墙遗迹应与六朝建康宫城(台城)的外重城墙的南墙有关,有可能是端门西侧的一段。

市级

六朝

这里展示的一段城墙断面,即按当时考古发现的东晋时期城墙原状复原,堪称六朝建康宫城(台城)遗址的一处重要地标。

地址:张府园17号,建邺路之北

地址:张府园17号,建邺路之北

南唐宫城及护龙河遗址为市级文物保护单位,东为中山南路,南为建邺路,西为王府大街,北为三元巷。河道呈南北走向,深2~2.4米,宽5.6~6米。东西两岸均由石砌护坡组成,西侧坡壁呈石条叠涩状,较宽大,层层相叠,石条下均布满密集的木桩,排列整齐,局部开有梯形下水道以便于散水。

市级

南唐

地址:午朝门前后。东起清溪路,西至玄津桥,南至外五龙桥,北抵佛心桥

地址:午朝门前后。东起清溪路,西至玄津桥,南至外五龙桥,北抵佛心桥

国家级

明代

1928年开中山东路横穿明故宫。1937年侵华日军在此建机场,拆西华门,毁社稷坛、棂星门等。1984年建现有的登城砖阶。现被中山东路分割为南、北两处,南半部分辟为公园,东、西华门和西安门为街心花园。明故宫遗址为研究明朝历史提供了重要依据。

地址:太平巷中段南侧

地址:太平巷中段南侧

郑和府邸在今马府街(西至太平南路,东至长白街)一带,北隔太平巷,与常遇春府第为邻。据说曾有房舍72间,毁于太平天国战争。民国时期一度为新安会馆、奉直会馆。1953年辟为太平公园。1985年为纪念郑和首次下西洋580周年,更名为郑和公园。1990年建马府新村时,建有碑亭,内立一碑,正面书“郑和府遗址”,背面为郑和生平简介。郑和公园南北长105米,东西宽208米,园内有郑和纪念馆。纪念馆内有一幢两层楼房,占地面积126平方米,上下共8间。该遗址是研究郑和的实物例证之一。

未定级

明代

地址:宁杭公路卫岗段南侧,卫岗西8号2幢以北处

地址:宁杭公路卫岗段南侧,卫岗西8号2幢以北处

韩恢墓为市级文物保护单位。1928年韩恢殉国六周年时,遗骸从小营迁葬于此。韩恢(1887~1922),字复炎,江苏泗阳人。早年参加同盟会,1911年参加了黄花岗起义,1913年7月在南京领导讨袁斗争,曾被推为江苏都督。1914年参加中华革命党,为江苏地区讨袁军事负责人。1922年10月,被北洋军阀诱捕杀害于南京小营,年仅35岁。1923年,孙中山将其追赠为陆军上将。

市级

1928年

该墓于1928年建造,1988年修缮。牌坊为单门冲天式青石建筑,坊额“烈士韩恢墓道”六字由于右任手书。墓南有青石碑一块,楷书阴刻“复炎山”三字。

地址:长乐路226号

地址:长乐路226号

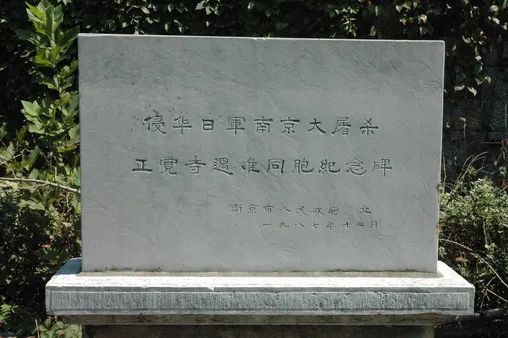

侵华日军南京大屠杀死难同胞从葬地为国家级重点文物保护单位,是侵华日军在中国犯下罪行的铁证,是重要的爱国主义教育基地之一。

国家级

1937年

1937年12月13日,侵华日军在武定门正觉寺将该寺僧人慧兆、德才、宽宏、德清、道禅、刘和尚、张五、源谅、黄布堂、晓侣、慧璜、慧光、源悟、能空、倡修、广祥、广善等17人集体枪杀。与此同时,日军还在中华门外将尼姑真行、灯高、灯光等杀害。1987年2月,经市政府批准在武定门立碑,碑座为青石须弥座,上为横长方形石碑,正面阴刻隶书“侵华日军南京大屠杀正觉寺遇难同胞纪念碑”。

拟稿:王丹萍

审核:陶乐

审稿:杨丁丁

发布人:潘昕

原文始发于微信公众号(南京规划资源):图说金陵文脉 | 走近秦淮区遗址旧痕,领略秦淮文化

规划问道

规划问道