城市更新是我国“十四五”时期的重要任务,城市生态修复和城市功能修补又是城市更新的重要手段。在快速城镇化过程中,重庆市出现了人地矛盾突出,主城区自然生态空间被过度侵占,生态基础设施不完备,城市抵御自然灾害风险能力不足等问题。对此,重庆采用基于自然的解决方案探索城市更新,推动城市高质量可持续发展,在城市开发建设中尊重自然,在规划管控中保护自然,在生态基础设施建设中修复自然,构筑点线面多维生态景观格局,从多效益权衡层面诠释了基于自然的解决方案的多功能性,构筑人与自然和谐共处的美丽家园。

加强规划管控

着力优化城市空间格局

近年来,重庆市高标准编制了城市提升行动计划、国土空间生态修复规划、广阳岛长江生态文明创新实验区规划、主城区“两江四岸”治理提升统筹规划、主城“四山”保护提升实施方案、生态产品价值实现机制试点实施方案等。通过规划层层传导、多点发力,将基于自然的理念落实到城市更新与建设中,积极推动生态修复效益和生态产品供给能力持续提升,为生态修复助力城市更新提供了可持续发展的根本保障。

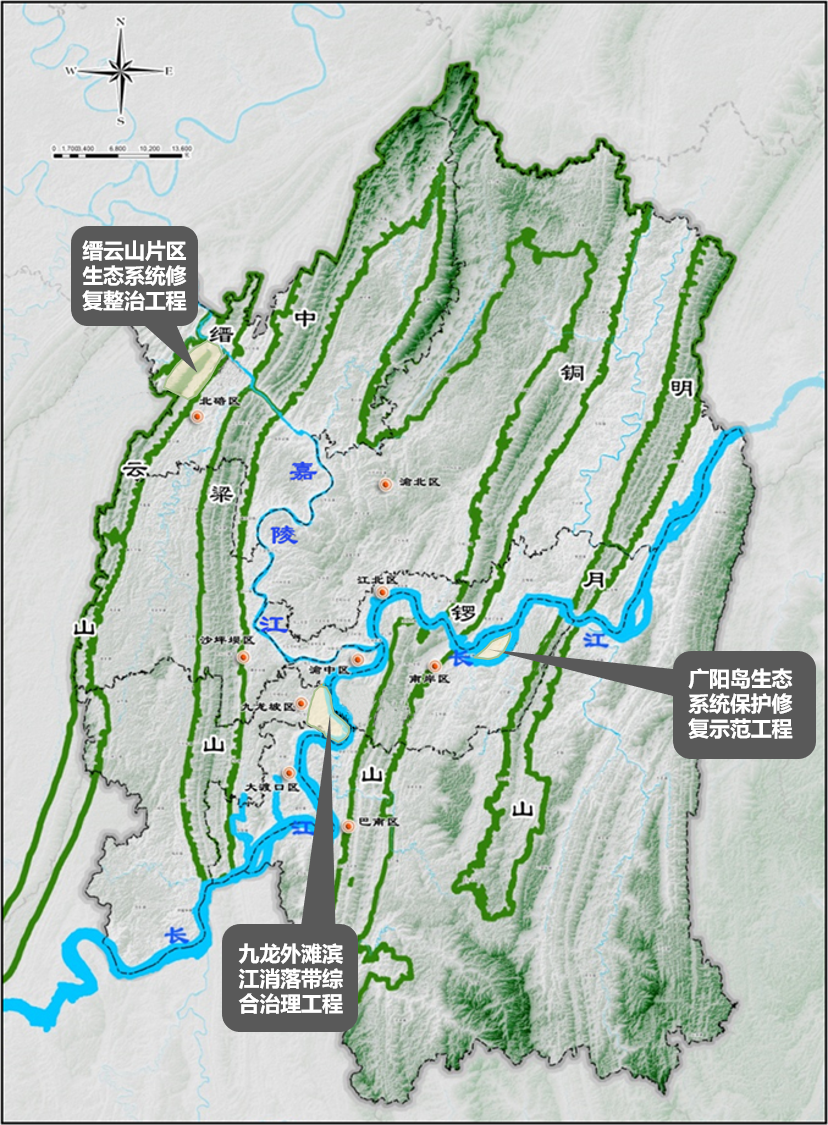

重庆市将缙云山、中梁山、铜锣山、明月山等“四山”作为特别生态管控单元,强化自然保护地、峡口、江心岛、滨江城中山体的生态保护和管控,严格保护湾、沱、滩、浩、半岛等重庆特色生态景观,限制开发建设活动,培育建立了稳定的社会—经济—自然复合生态系统。通过国土空间规划体系层层传导、多点发力,将基于自然的理念落实到城市发展规划和设计之中。其中,缙云山国家级自然保护区地处嘉陵江畔,是重庆主城的天然生态屏障,保护区内村民一度“靠山吃山”,农家乐无序粗放发展“蚕食”林地。2018年6月,重庆市通过拆违复绿、生态搬迁、矿山修复、湖库治理等举措,让缙云山“绿肺”和天然屏障功能得到有效修复。

缙云山黛湖修复前

缙云山黛湖修复后

长江重庆段分布有广阳岛、中坝岛、桃花岛等13个江心岛屿,其中6个位于中心城区段。广阳岛作为长江上游第一大岛,枯水期面积10平方公里,拥有植物383种,动物近300种,遗存4000多年前古人类活动遗迹,生态要素完整,人文历史悠久,生态价值突出。2017年,重庆市停止了广阳岛开发建设,实施科学规划和管控,通过“护山、理水、营林、疏田、清湖、丰草”等系统修复措施,保留了岛屿等重庆特色生态景观,修复了自然生境。

广阳岛生态修复工程一期——西岛头

广阳岛生态修复工程一期——综合示范地

通过优化生态空间,修复受损生态系统,重庆市生物多样性显著提升。目前,全市共建成22个国家湿地公园,保护湿地面积20.72万公顷,有湿地脊椎动物563种、湿地高等植物707种。2020年11月初,长江重庆段出现了近十年最大规模的红嘴鸥迁徙种群。

遵循自然格局

打造立体多元复合空间

重庆市中心城区处于典型的平行岭谷地理单元,受两江河谷切割,生态敏感度高,加上人类活动强度大,5%的土地面积承载了全市25%的人口和43%的GDP,资源环境承载压力大,导致气候调节等生态系统服务被削弱、城市热岛效应凸显。对此,重庆市采用立体城市与复合建筑思维,运用适应山地城市特点的规划及建筑设计方法,利用三维的城市空间解决开发空间受限难题,最大化降低了因山地地形地貌因素产生的负面影响,拓展城市绿色空间。

重庆主城区山水格局示意图

在街道的规划和布局方面,重庆市设计了走向和形态与山体等高线密切相关,形成各种顺延等高线的横街和垂直于等高线的纵街。在此基础上,强化城市地下空间的开发和利用,构建新的立体空间体系。此外,通过分层筑台、错叠等山地建筑手法,建成具有层次与质感的城市建筑,促进土地集约化利用,形成人文景观和自然景观交相辉映、交通廊道和生态廊道相互融合的山地城市景观特色。

引入韧性理念

城市更新注重生态化改造

重庆市将公园建设作为缓冲城市中人与自然关系的重要方式。潼南大佛寺湿地公园原场地主要是涪江冲击出来的滩涂,多为砂卵砾石,渗水严重,过去的河岸为硬化防洪堤。重庆市恢复滩涂的动植物生境,构建生态护坡,在江心岛恢复枫杨和草丛植被,为鸟类提供栖息地,打造城市滨河湿地景观公园,并将该区域文化与场地设计相结合,构建了充满活力的城市客厅。

重庆主城区加快推进长江、嘉陵江“两江四岸”治理提升,着力打造山清水秀生态带、立体城市景观带、便捷共享游憩带和人文荟萃风貌带。比如,在九龙外滩滨江消落带治理的过程中,充分遵循基于自然的理念,根据水位变化分层设计实施生态工程,由低到高分别采取保留原湿地结构、增加草本植物、补植乡土植物构建林泽生境带、石笼网加灌木柔化护坡、野花草甸护坡、绿化改造硬化墙等工程措施,选种与消落带不同水位生境相适应的植物,使20米的水位差范围呈现出六种不同的景观分异,形成适应夏季洪水冲刷淹没和冬季蓄水淹没的韧性生态系统。此举不仅有力地提升了沿江地区洪水等自然灾害防御能力,还为城市带来了一道亮丽的风景线。

基于自然而为

生态修复助力城市更新

在此基础上,重庆市探索生态地票等指标交易,着力构建生态保护修复助力城市更新的长效机制。所谓生态地票指标交易机制,即对新增经营性建设用地实行“持票准用”以创造市场需求。农村闲置、废弃建设土地、自然保护区等重要生态功能区建设用地复垦成耕地或林草地后形成地票,通过市场交易实现价值。2018年~2021年,全市宜林宜草地票交易面积达4290亩,交易额达8.01亿元。与此同时,推进森林覆盖率指标交易机制,允许不达标地区向达标区购买森林面积指标,用于本地区森林覆盖率目标值的计算。截至2021年1月,通过森林覆盖率指标交易,全市累计成交森林面积指标19.2万亩,交易金额达4.8亿元。此外,实行流域横向生态补偿机制,通过河流上下游区县签订协议,以交界断面水质为依据双向补偿,实现受益者付费、保护者获益。截至2019年底,重庆市已在19条流域面积500平方公里以上且跨两个或多个区县的次级河流建立了流域横向生态补偿机制,补偿资金共9691.8万元。

(作者:周 妍 翟紫含 李满意 马 磊 作者单位:自然资源部国土整治中心,重庆市地质矿产研究院)

喜欢本文,就点击右下角“在看”

i自然全媒体

编辑:陈君怡

原文始发于微信公众号(i自然全媒体):基于自然的解决方案典型案例 | 聚焦重庆城市更新实践

规划问道

规划问道