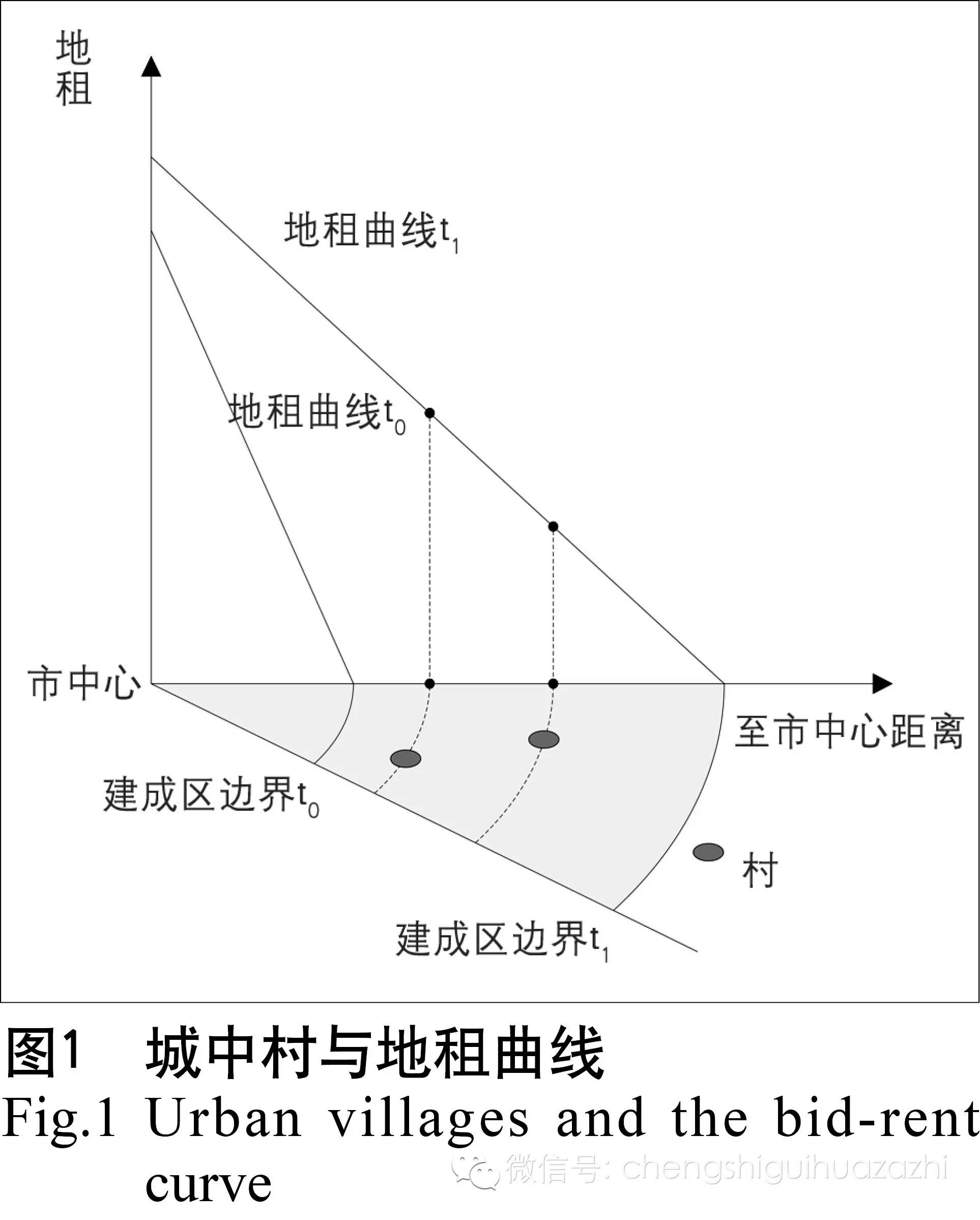

城中村发展的实质是村民的自主土地开发。在城市研究领域,阿隆索(Alonso)的竞租模型(Bid-RentModel)是新古典经济学结合土地利用分析的最精致、重要的理论。所谓竞租,就是对于不同位置的土地使用,出价者愿意支付最高租金以获得某块土地,其行为遵循土地的最有效利用原则,即土地总是趋于采取能产生最大收益的利用方式。在自由的土地市场,任何一块土地的利用能满足土地所有者获取最大利润的愿望,而土地使用者总是选择能给自己带来最大收益的区位来生产和生活。

竞租理论直观地解释了土地价格和用途的形成规律。这种由市场调配稀缺土地资源的机制称为地租,它是一块土地所能提供的相对于其他土地的剩余利润,也可以理解为整个土地市场对这块特定土地的价值预期。基于竞租机制,阿隆索模型以单中心城市构建理论假设,就业的空间向心性使得土地到CBD的可达性成为地价的主要决定因素。对于居住用地,离市中心越近,地租越高;随距离增加,地租降低。

当城市扩张,城中村形成,村民对宅基地的占有和支配使他们成为实际意义上的地主。随着城市发展建设,城中村土地的市场价值预期已随着地租曲线急剧攀升。然而,农村土地集体所有制并不允许村民进行土地交易或改变宅基地的用途。因此,我国的土地制度,使城中村现象不仅区别于其他发展中国家的非正式住宅,也区别于市场环境中土地利用的一般规律。

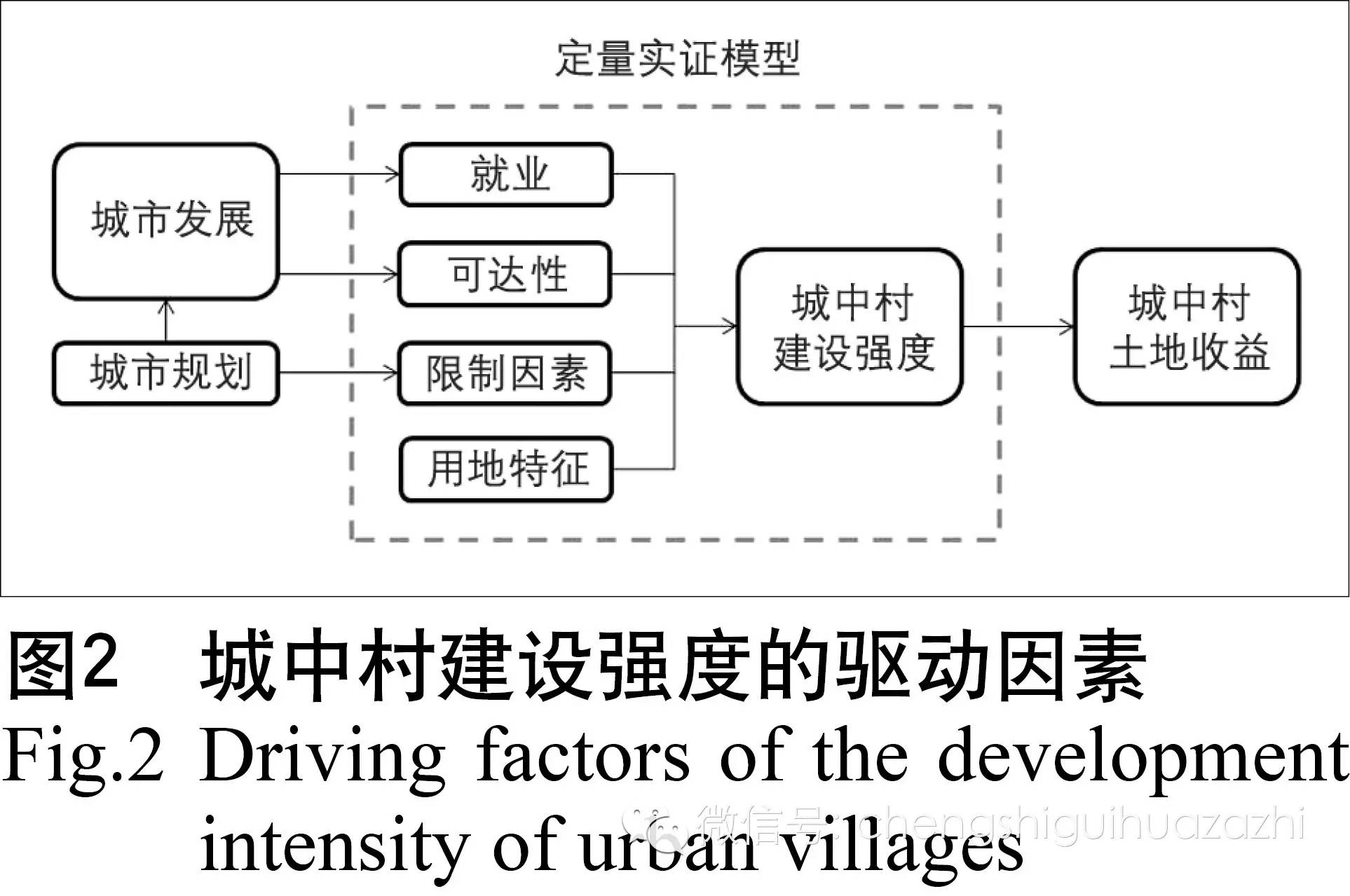

《城市规划》2015年第8期杂志刊登了郝璞的论文《基于竞租理论的城中村建设强度分析——以深圳市为例》,借鉴城市土地利用和地价规律的经典理论,探索我国城中村空间发展演进的特征与机制。实证研究以深圳市为例,利用GIS和遥感技术分析城中村建设强度增长的驱动力,提出并验证了解释城中村建设强度空间差异的理论框架。

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”关注。

规划问道

规划问道