这个年代,具备“个人能力”好像成了职场最硬核的通行证。

领导需要“有能力的”员工,员工想成为“有能力”的人,那怎么才算有能力?

而这两种能力是否有用,很大程度上,取决于你的人生定位。

如果你的人生定位不准确,具备的能力与工作不匹配,那就很容易让人产生怀才不遇的感觉。

从古到今,怀才不遇这四个字在历代文人嘴里出现的频率不算低,但细究一下,怀才不遇在实际情况中出现的概率真的不高。

司马迁在《史记》里,一共记录了三个活的最憋屈,最怀才不遇的人——屈原,贾谊,李广。

屈原,出生在战国中期的楚国贵族家庭,因为内外战争动乱,那个时代的中国可以算得上是“草根逆袭的黄金时期”。

当时楚国的王族分为三个分支,昭氏、屈氏、景氏,屈原便来自于屈氏,所以他算是含着金钥匙出生的人。

就是这样一个“官二代”却被司马迁定义为“怀才不遇之”。

原因很简单,屈原有抱负,有见识,有才能,却不知道该怎么做,以至于最后被气到投江自尽。

《史记•屈原贾生列传》中,花了1000余字描写屈原。

要知道,韩国灭国这种大事,司马迁都只用17个字,而记载屈原却用了千余字,可见司马迁对于屈原的认可。

可问题就出在这,这么认可屈原的司马迁,却用了800余字描写屈原如何跳江,反而关于屈原的生平记载寥寥无几。

为什么呢?实在是因为除了跳江让屈原名动天下,在别的地方他可以算上“毫无建树”。

所谓才能,并不是说你有就有,在没有功绩支撑的情况下,任何所谓的大才,得不到世人的认可都谈不上冤枉。

而屈原呢?他是一个政治家,却没有被世人认可的政绩,空有满腔抱负却不知道如何施展。

所以在我看来,屈原官场不顺,无法实现抱负的最大原因,可能还是他在自我定位和能力认知上出了问题。

抽象的说,就是一个人的见识和一个人处理事务的能力不匹配。

所谓见识,可以说是判断力,是你可以一眼判断问题的本质,这个能力屈原是有的。

对外可以看到秦国是楚国最大的威胁,对内可以看出楚国最大的出路就是变法。

但另一方面,他却不知道如何解决问题,这也就是屈原最大的失败。

屈原或者说绝大多数自认为怀才不遇的人缺乏的就是后者。

仅仅能看出问题,提出想法是远远不够的,你必须还要根据现实情况,将一个个大目标层层分解,做成方案,并且能找到合适的人去执行它们。

屈原和商鞅、张仪、司马错之流最大的差距就在于,他永远没有行动!

就像他可以在朝堂上公开斥责子兰等人,却不会想办法收集证据,去扳倒他的对手。

人们都说,楚怀王是因为耳根子软,所以造成了屈原的悲剧。

做为皇室子弟,楚国重臣,领导信任,没犯大错,却被赶出国都,被贬汨罗。

有想法,却不知道怎么表达,有见识,却无法落地,这种思维和行动上的差距,最终导致屈原愤懑自尽。

比如说对外,屈原认准秦国是楚国的最大威胁,于是主张直接跟秦国彻底断。

而屈原恰恰是没有这种弹性思维,导致他在领导面前的可信度越来越低。

这种缺乏弹性思维的人,会容易变得刻板和固执,不会变通,注定会被淘汰。

所以,请具备弹性思维,不要急于确定某些事物,而是给予足够的空间去探索它,给生活更多的机会和选择。

纵观历史,有想法,但是无法实施,最后却封侯拜相的人也有。

说打仗他不如韩信,说管理他不如萧何,搞外交他不如陈平,那为什么刘邦还留下这么一个人呢?

很简单,张良对自己的定位很明确,我有超前的见识,那我就做刘邦身边的“高级顾问”。

他不负责任何具体谋划,可是在大方向上,他始终在影响刘邦。

实际上,这个世界上的确存在怀才不遇的情况,但是它并没有人们想的那么普遍。

多数时候,就是人们自我定位和自我认知出现了问题,忽视了见识和能力的差异。

工作中,感到憋屈,认为能力得不到发挥,可能是你对自己的定位有偏差;

生活中,明明有想法却说不出来,是你不知道用正确的方式展示自己;

工作生活不顺心,回过头来看看自己,是不是自我认知不够深刻,是不是自我认知出现了问题。

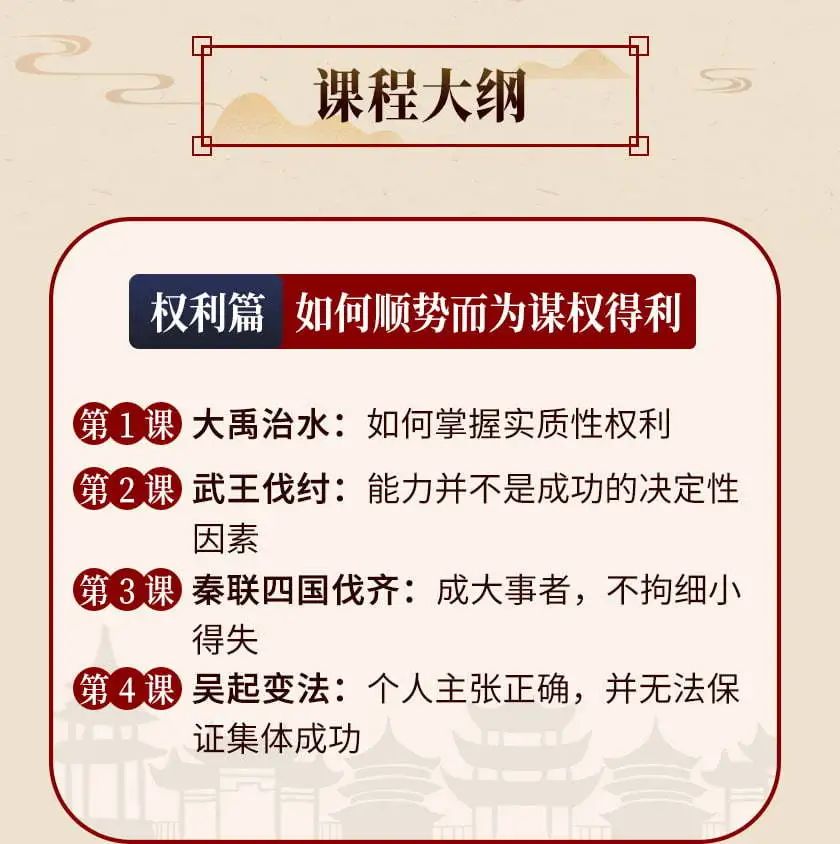

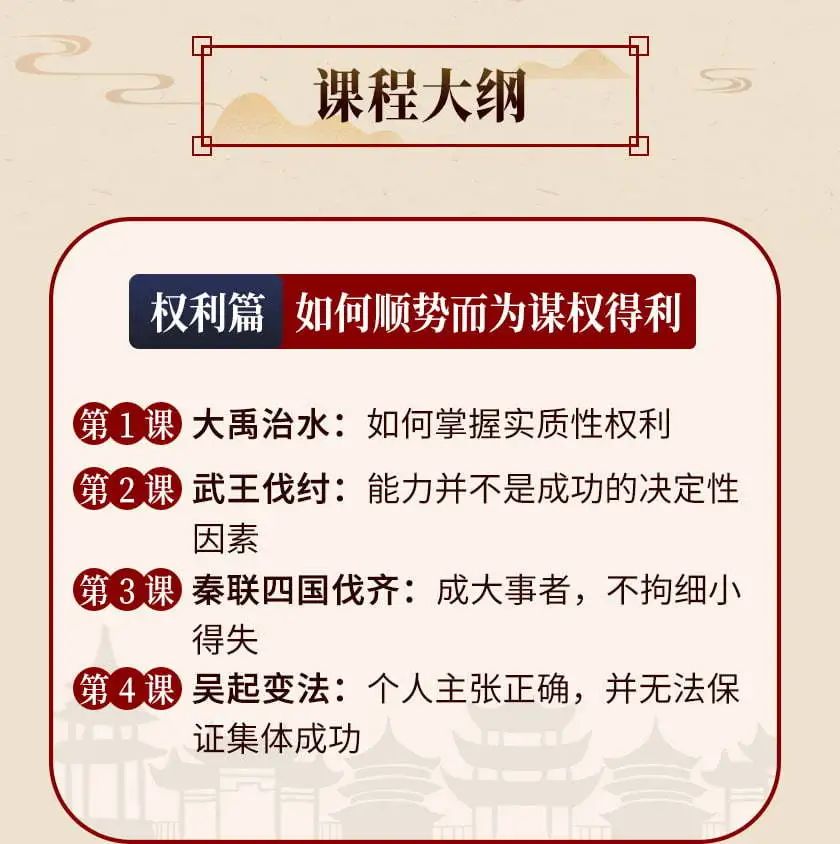

泱泱华夏五千年的历史不只是故事,很多时候更是企业决策,人生发展的案例教科书。

毕竟,历史的吊诡往往出乎我们想象,却又常常在峰回路转处给予我们现实的启示和意义。

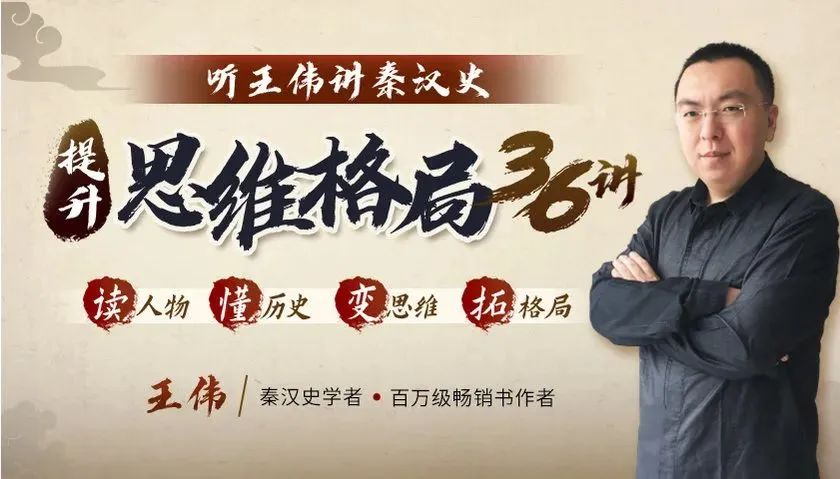

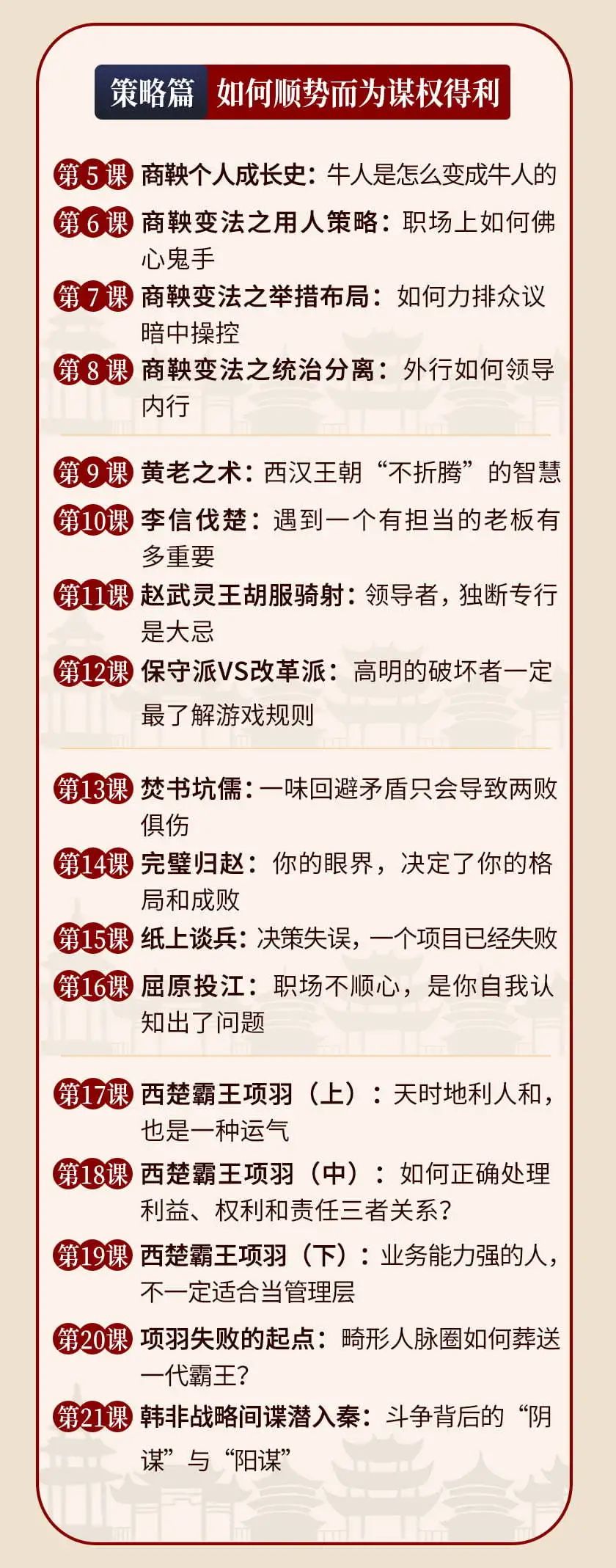

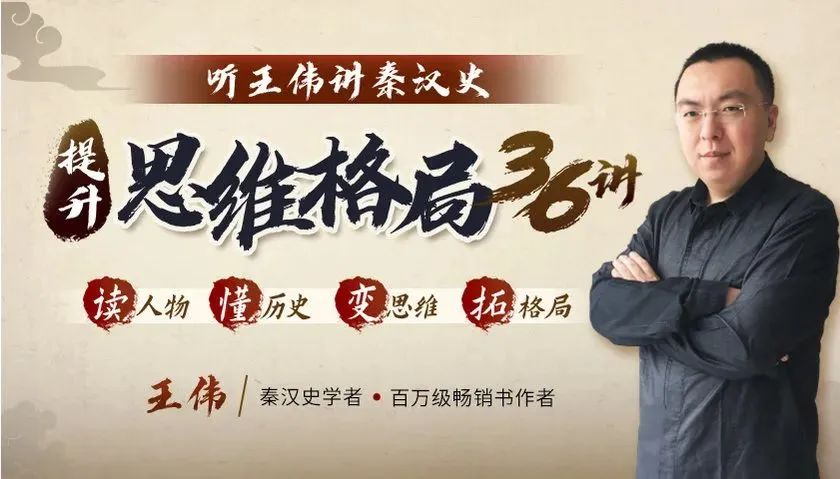

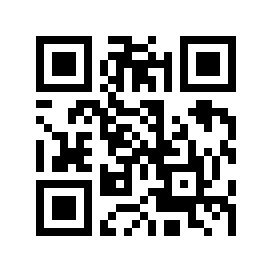

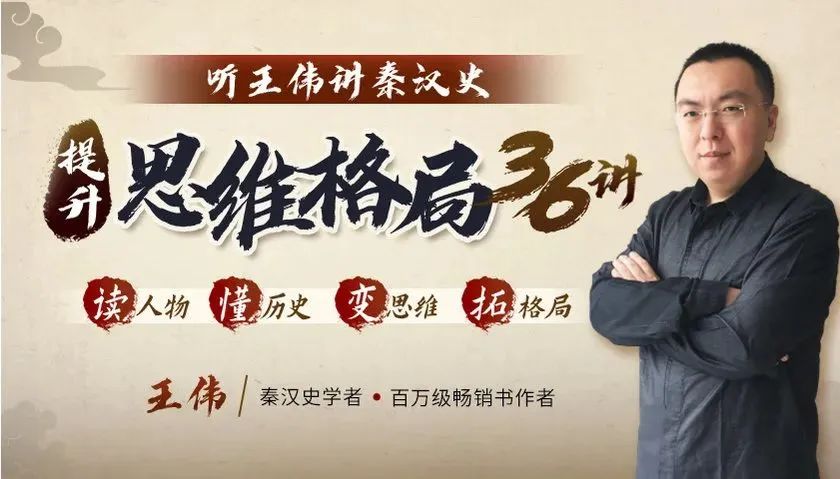

我是王伟,秦汉史学者,畅销书作家、资深时评人。代表作《看懂世界格局的第一本书》系列、《用地图看懂世界格局》、《看懂中国格局的第一本书:从诸侯到帝国》等作品畅销百万册。

听我说历史,以历史人物为镜,看他们的人生转折、成功经验、失败落场,帮你打开更广阔的人生视角。

从职场、官场、社情、人情、世情、商情六个方面,让你懂战略,升格局,学习泱泱华夏五千载的生存之道。

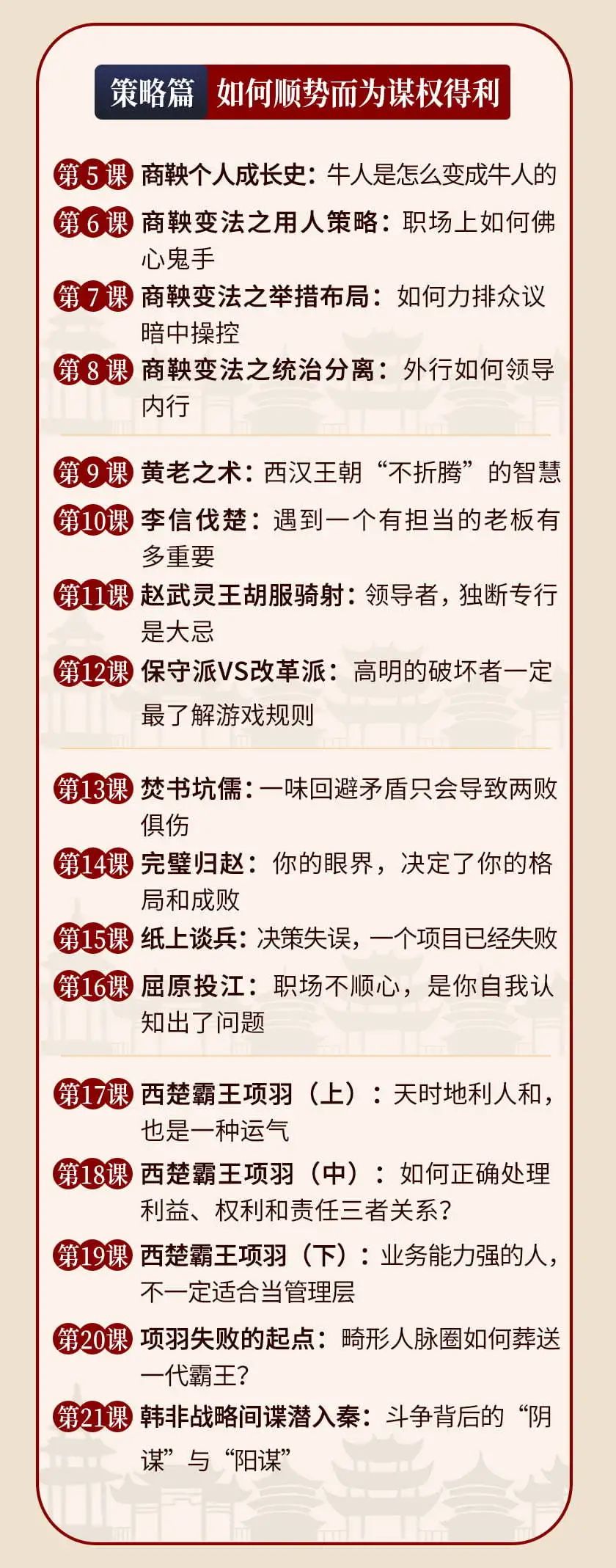

识别下方二维码,和我一起了解历史 西汉变法是在正确的时间用牛人做对的事儿,为何却以失败收场?

西汉变法是在正确的时间用牛人做对的事儿,为何却以失败收场?

原文始发于微信公众号(城市设计):听王伟讲秦汉史里的职场冒险

规划问道

规划问道