2019年度全国优秀城乡规划设计

获 奖 项 目

项目地点

上海市静安区

编制时间

2016年 – 2018年

项目规模

约55公顷

项目主持

周俭

项目完成单位

上海同济城市规划设计研究院有限公司、上海营邑城市规划设计股份有限公司、上海章明建筑设计事务所(有限合伙)

主要编制人员

周俭、朱琳祎、陈飞、李娜、罗晖、林沄、吴炳怀、桂寅、刘冰、郭以恒、周静一、顾嘉坚、王倩雯、吴中翔、徐雷

编制完成时间

2018年12月

获奖情况

2019年度全国优秀城乡规划设计奖(城市规划类)一等奖、2019年度上海市优秀城乡规划设计奖(城市规划类)二等奖

一

项目背景

图1、老北站地区更新项目的规划范围

图2、老北站地区五个项目地块分布

图3、吴昌硕故居与梁氏民宅

图4、历史风貌保护街坊分布

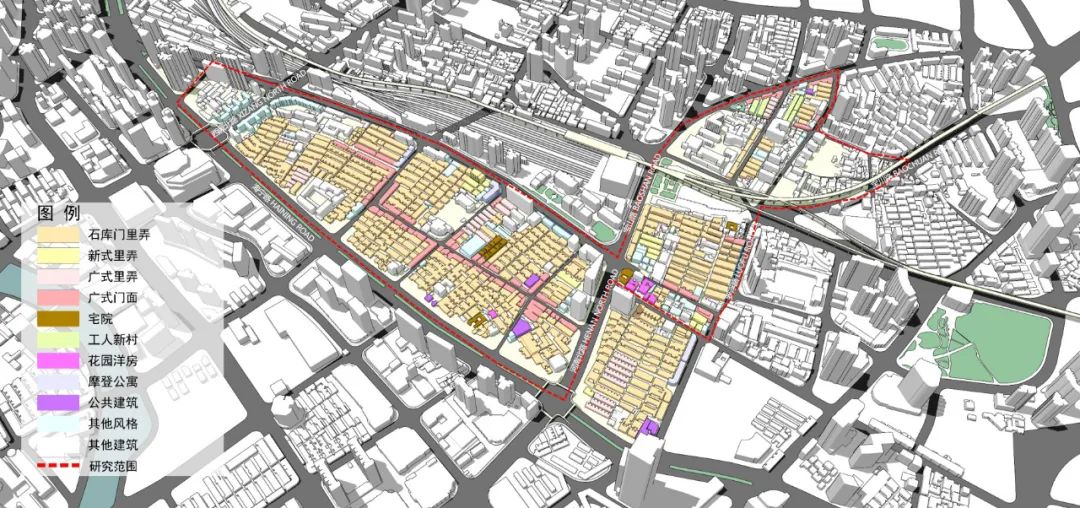

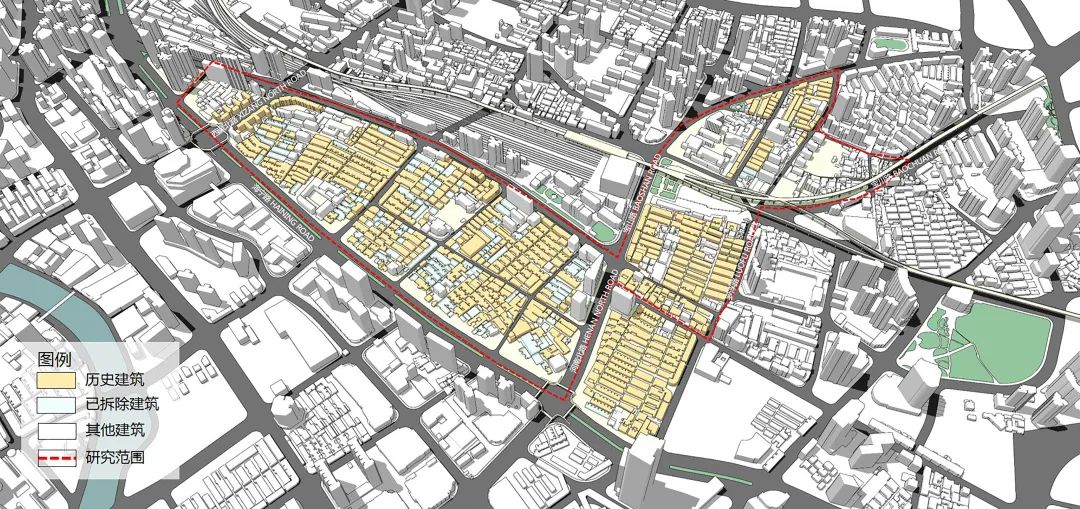

图5、现存各类历史建筑分布

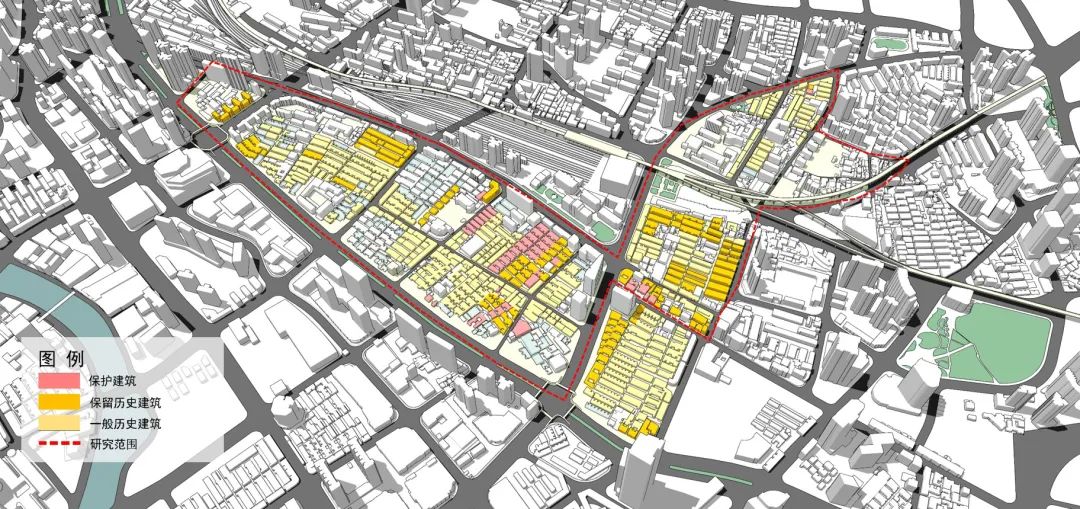

图5、现存各类历史建筑分布

二

理念与方法

立足“风貌保护、公益优先、高质量发展、精细化规划”,以规划统领为主线,历史风貌评估为基础,统筹集约为手段,活力重塑为重点,开展本次城市更新规划,着重解决高强度开发与成片历史保护的矛盾。

三

项目特色

特色1

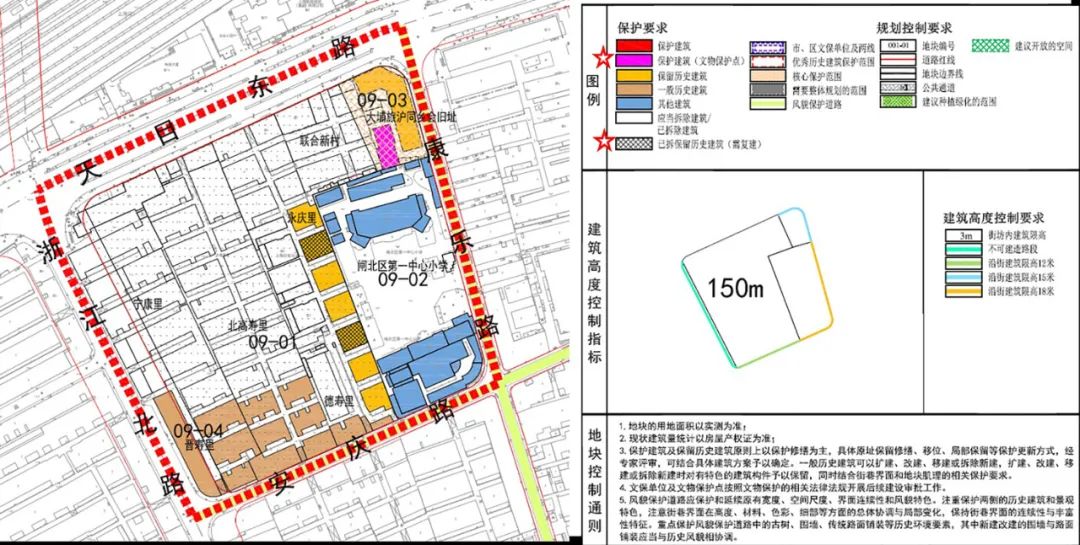

“成片保护”目标下的全要素风貌评估和分级分类保护体系

//(1)一体化构建的评估与保护体系

本次规划从整体保护的视角,构建“建筑+街巷+肌理”的风貌保护总体框架。

图6、“建筑+街巷+肌理”风貌保护总体框架

//(2)历史建筑分级与多样化保护措施

历史建筑年代

历史建筑功能

历史建筑质量

历史建筑风貌

历史建筑分类分级

图7、历史建筑特征与价值评估

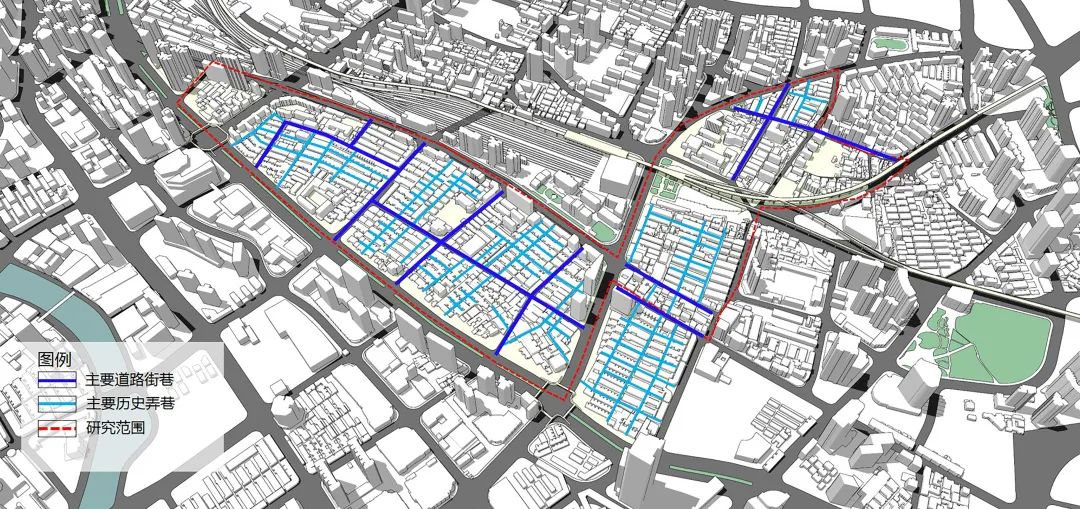

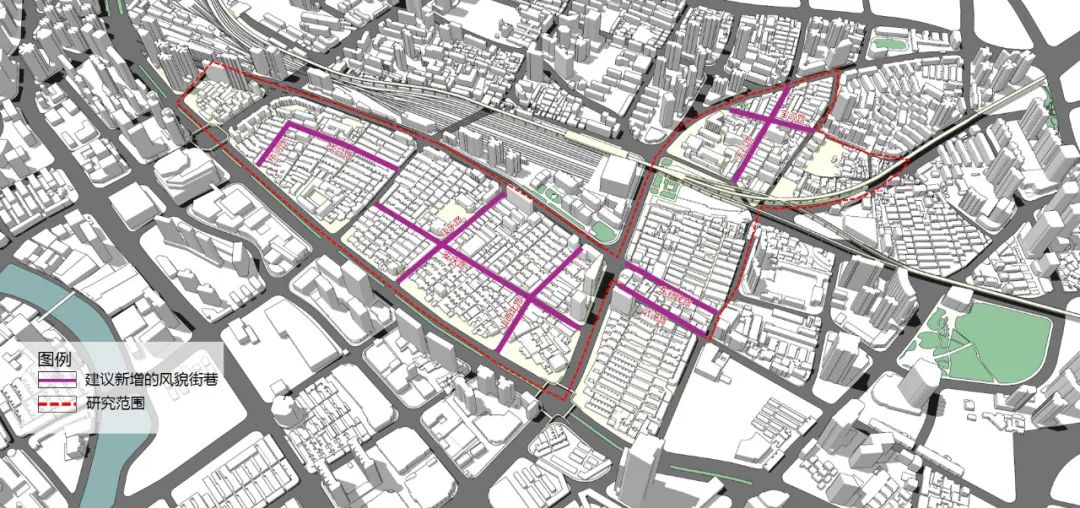

//(3)以历史街道保护为切入点强化风貌感知

注重街道界面历史风貌特征的保护与延续,提出9条建议保留的风貌街巷,通过维持原有道路线型、界面风貌和空间尺度,强化地区风貌感知。

图8、保留历史风貌街巷

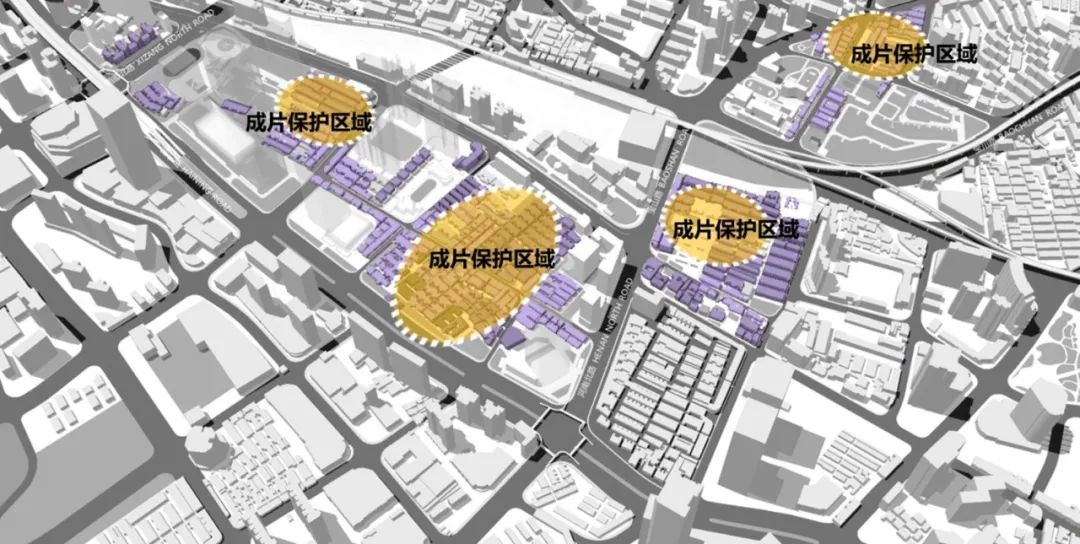

//(4)以肌理保护为抓手延续成片风貌

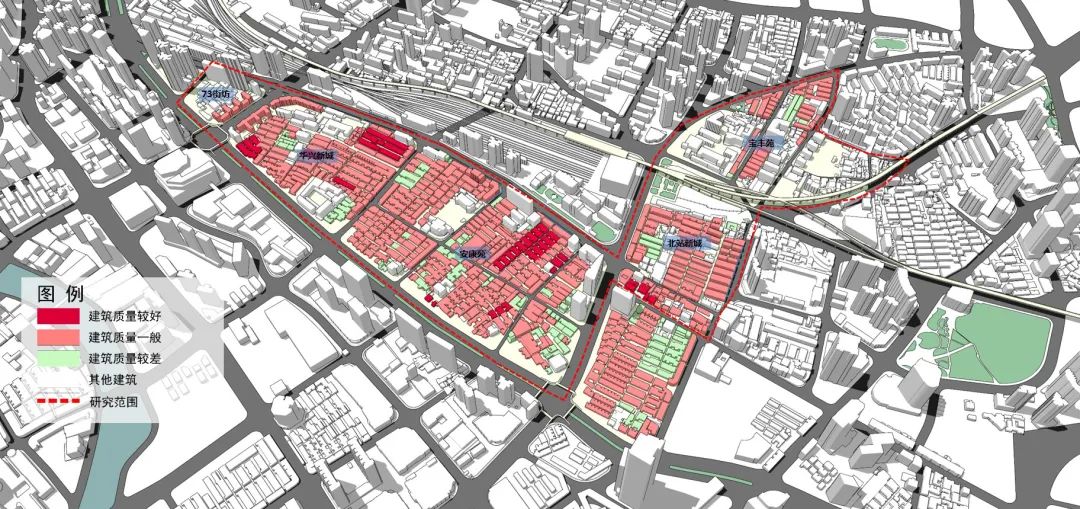

对肌理单元的规模大小、完整度、典型性、空间延绵度和文脉关联性等方面综合评价,明确保护等级和范围,成片保护区域扩大近3倍。

图9、成片肌理保护区域

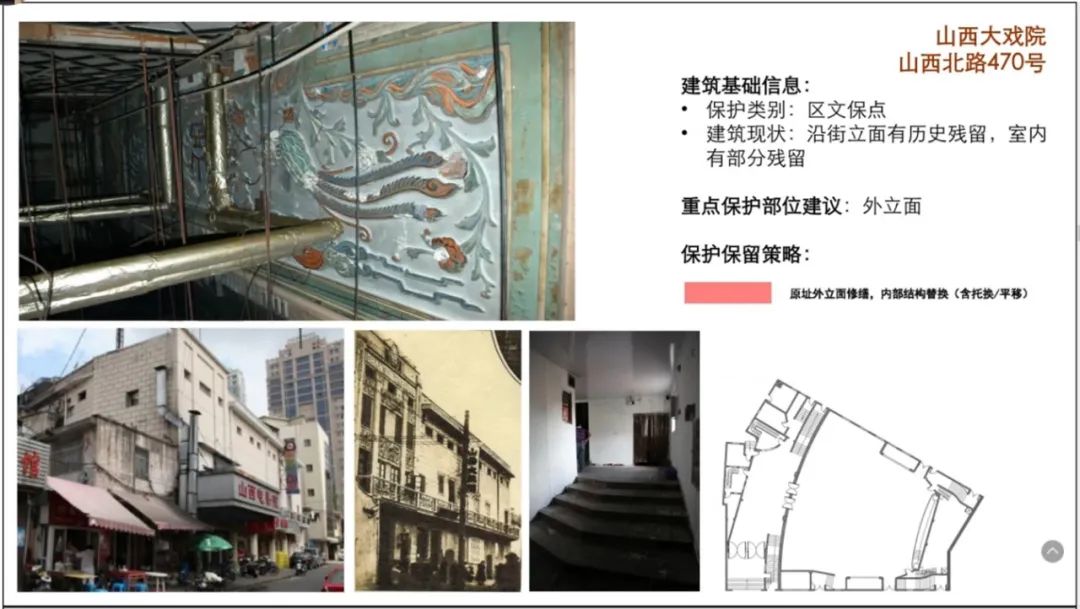

//(5)精细评估,深化细化保护与利用

规划对保护对象进行专业化精细评估,通过对所有历史建筑进行档案梳理、详细测绘和现状调查,综合评估历史价值、艺术价值、科学价值,形成“一房一案”精细化保护利用手册,并通过法定图则落实保护对象的管控要求,深入指导后续建设方案。

图10、历史建筑“一房一案”精细化保护利用

特色2

“旧改和转型”背景下的统筹平衡和空间集约利用

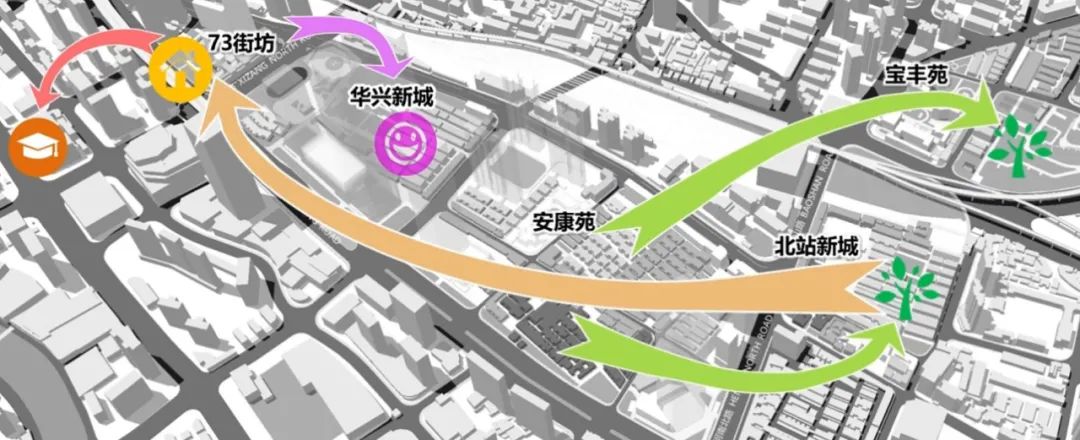

//(1)区域统筹平衡

成片旧改地区面临高强度开发需求和风貌保护要求,空间资源紧约束的矛盾突出。规划通过区域统筹平衡兼顾保护与开发需求。已出让地块,在各自片区内平衡设施和建筑规模,利用历史建筑来置换原本需新建的商业、办公、住宅、设施的建筑规模,减少新建开发量;其他地块,进一步通过片区间的转移,统筹平衡绿地、公益性设施和建筑规模。

图11、老北站开发规模区域筹平衡示意

图12、老北站公益性设施统筹平衡示意

//(2)地上、地下空间集约整合利用

风貌保护保留要求下,部分片区成片保护的历史肌理接近用地范围的60%,建设空间严重受限。规划通过腾挪零星历史建筑,整合破碎的潜力小空间,保证较完整的地块进行整体设计和开发建设。

通过对历史建筑的综合利用研究,挖掘可用地下空间。结合市政管线专项研究,提出不开发、整地块开发、跨地块开发、跨道路开发等地下空间建设控制建议,并通过地下连通,统筹静态交通,并适度缓解地面道路交通压力。

图13、地上、地下空间集约整合利用

特色3

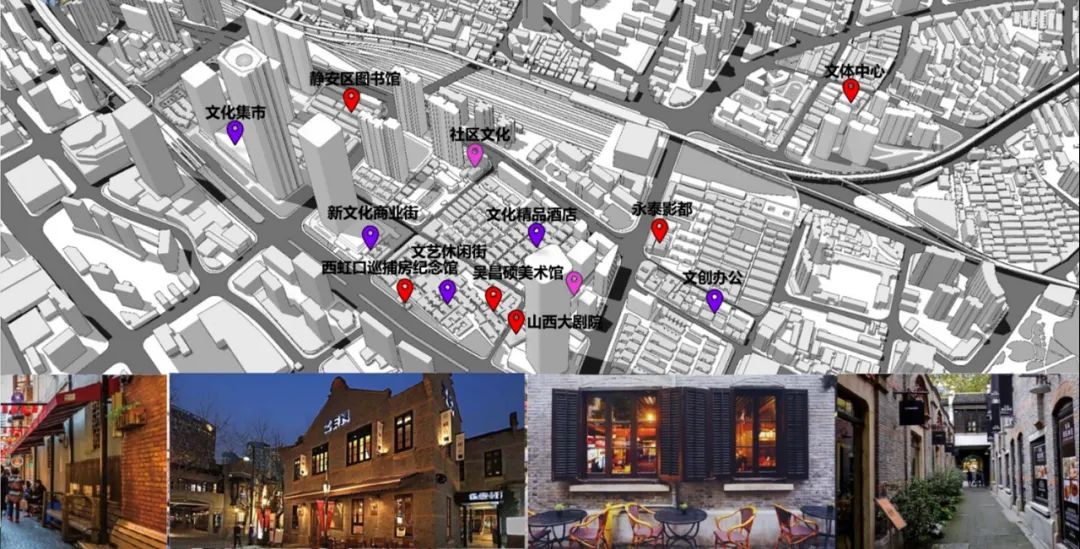

“有机融合”需求下的地区活力提升

//(1)文化引领、配套完善、活力激发

以“15分钟生活圈”建设为抓手,依托地区风貌基底和历史文脉,将特色文化功能和社区配套设施植入历史建筑,使新的文化形式和多元功能融入金融创新区建设,突出文化引领,彰显文化魅力,全面激发活力,打造上海“国际文化大都市”新名片。

图14、文化功能与社区配套植入历史建筑

//(2)空间延续、新旧对话、历史感知

严控高层建设区域,新建建筑和复建建筑的空间肌理与成片保护区域有机融合,实现了风貌肌理的保护和延续。

在保留风貌街巷沿街历史建筑基础上,对两侧新建建筑退界和高度进行控制,重点加强外延区域三层以下街巷界面的管控和设计,呼应历史元素,保持历史界面的连续性,使新旧空间感受连续和谐,保证行人对历史街道的风貌感知。

图15、历史界面的延续、新旧建筑的融合、历史空间的感知

特色4

复杂条件下面向实施的创新型编制模式和精细化规划管控

//(1)精细化规划管控

图16、沿街历史建筑界面空间引导

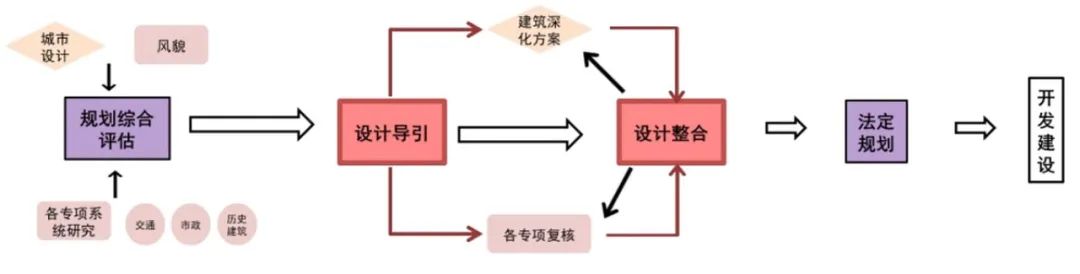

//(2)创新型编制模式

规划统领项目主线,多专业研究融入地区整体评估,预判突出矛盾点,提出引导和建议,规划工作重点综合地区整体评估和城市设计,形成指导下一阶段的设计导引;方案深化设计后,规划整合各专业和各地块设计方案,对矛盾点进行协调;最终形成具有较强操作性的、面向实施的精细化法定规划。

图18、创新型编制模式框架示意

四

实施意义

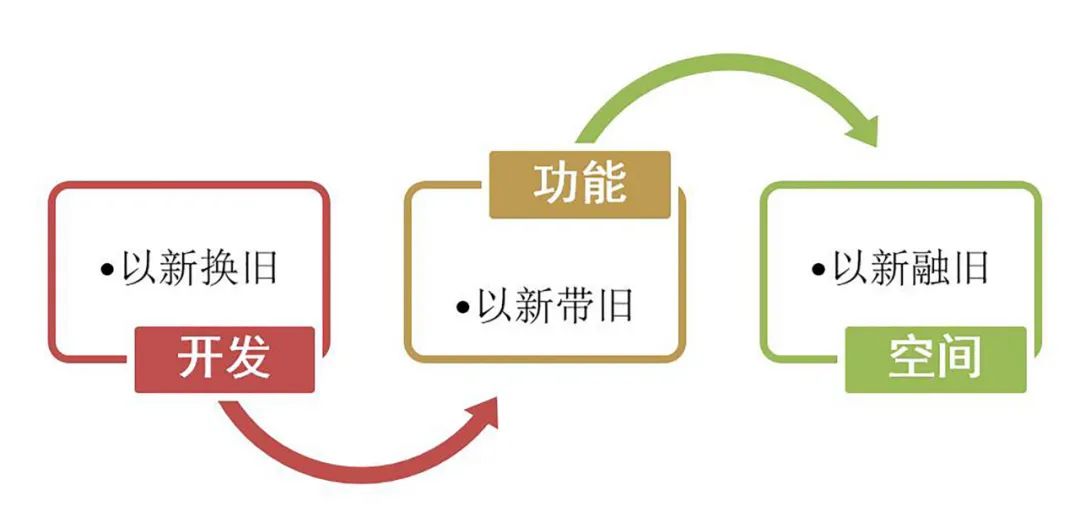

老北站地区作为上海市风貌成片保护与旧改更新有机结合的试点项目,在开发量上“以新换旧”、功能上“以新带旧”、空间上“以新融旧”,探索创新保护机制及精细规划方法,具有典型意义、先行示范作用。

图19、创新保护机制与规划方法

在项目编制过程中,联合团队配合相关主管部门开展了大量配套政策和法律规范的调整和完善研究,为相关法规政策的修订提供了实例基础,也为其他旧改项目提供了参考样板。本次项目探索了在风貌保护、旧区改造、高质量发展、精细化管理的大背景下,有效的规划实施管理路径。

目前,安康苑和华兴新城所在的08、09街坊已获得控规,09街坊报建方案公示中,动拆迁已完成,即将开工建设。宝丰苑、华兴73街坊控规调整程序基本完成,北站新城控规调整有序推进中。

图20、老北站地区整体空间鸟瞰

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):获奖项目 | 上海老北站地区城市更新规划

规划问道

规划问道