莫 樊 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院硕士研究生

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者。

设计(Design)在我们的日常生活中无处不在。我们日常见到的广告牌、食物的包装是设计,我们居住的房屋、走过的公园也是一种设计,我们的社区、城市也可以通过设计实现提升。当下我们讨论比较多的设计,大多仍指为大规模工业化制造的产品提供高额附加值的现代设计,是为消费主义而服务的一种工具,设计关注的重点在于产出的 “物品”能激发人的购买欲望,从而为生产商带来巨额利润。

在传统的设计思维下,产品实不实用是设计问题,图纸漂不漂亮也是设计问题,并且这些部分不可避免地成为设计的一部分。但若我们从“设计”一词的本源探究会发现,设计具有很强的目的性与创新性,是创造性地解决问题的一种思维方式或工具,能快速、灵活的应对不同领域出现的问题。

传统语境下的“设计“

但随着社会发展,设计面临的问题的范式发生了转变。新城市主义的思潮下的城市建设应具有物质性和社会性两方面,其主要目的是建设一个社会实体而不仅仅是一个拥有建筑物的物质躯壳。这意味着空气污染、垃圾处理、贫富差距、人口老龄化、精神健康等相继出现的社会问题成为了设计师们必须面对的问题。在“社会问题就是设计问题”的思想下,设计所努力的方向要从传统的物质设计向社会设计转变,不少地方性组织、设计公司乃至高校开始探索新的社会跨界共创路径,并由此提出社会设计(Social Design,也称为社会创新设计)。

社会设计本质上是运用人类的创造力,探求社会各种复杂问题的解决方案的行为方式,核心是为了解决问题。它强调设计师的角色要从“设计者”向“体验者”转变,从城市故事、草根文化、人际交往等有温度的事物来体验与感知城市空间,捕抓社会问题的本质以激发社会居民的交流与共鸣,用激化社会构建的方式来完成服务于所有个体的创新设计。同时,社会设计还强调不同群体参与和沟通的重要性,倡导大家用创造性思维去思考社会问题,并提出不同于往常解决的方法。

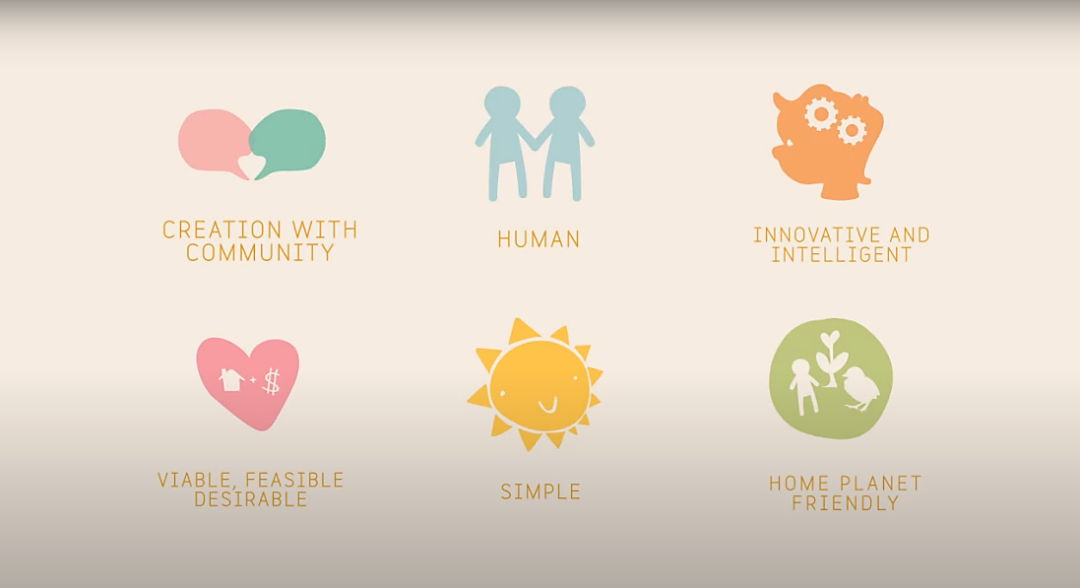

社会设计的几个要素

来源:IDEO,《What is Social Design?》

那么,社会设计又是如何实现社会关系的重构呢?人是所有社会关系的总和,是社会关系的核心要素,因此社会设计强调“以人为本”,从人本主义角度出发,为更好的社会关系而设计。社会设计动用公民参与、社会参与和协作实践等方式,鼓励人们参与到解决日常问题的过程中,强化沟通与创造工具,将同一空间尺度之下的资源(比如消费者与生产者、车辆与车位)进行重新设计组合,形成一套不同于以往的人与人交互关系。比如2004年米兰的“家有学生”设计行动中,鼓励独居老人将空余房间出租给寻求低价住所的大学生,大学生以承担日常照料和陪伴的活动来抵消一半的房租。行动从需求角度出发来捕抓问题的本质,解决大学生住房需求问题的同时帮助老人能获得更好的居家照料,构成了区别于传统利益关系的新“房东-租客”关系,这种基于“地缘”帮助而形成的共生关系往往具有更好的稳定性与可持续性。

米兰“家有学生”计划

来源:https://www.meglio.milano.it/

社会设计还需要设计师转变“设计思维”,从而实现资源重组和关系重构。传统的工业设计带来的是工程性、标准化的设计思维,一切产品的形式与收益均可以使用尺寸、货币等数字量化。但社会设计中,每一个参与者都能成为“设计者”,都能为所处的社会提供自己独特且富有创新性的想法。在这个背景之下,设计师的传统职能被弱化,更多是作为引导者或者实施者。他们需要调动利益相关人群在参与的过程中利用“本土知识”进行协同设计(co-design),并进一步落实设计、解决具体问题。

IDEO设计公司的首席执行官蒂姆·布劳恩(Tim Brown)认为,社会设计里所提倡的“设计思维”是一个包括了灵感、构思和实施的重叠空间系统,是一套系统性解决方案。由于社会关系的复杂性,设计过程中灵感、构思与实施并非都按顺序进行,设计师需要不断探索新的资源组合方向,在灵感、构思和实施之间多次循环,引导社会关系往更好的方向转变。这也意味着设计师不能固守“按部就班”的线性设计思维,敏锐、灵活、同理心且务实成为设计师应具备的重要设计品质。

正如美国设计研究者维克多·帕帕纳克在《为真实的世界设计》中写到的一样,设计师应具备社会责任感与足够的人文关怀,不仅是对弱势群体的“同理心”,还需要有面向广泛人群的共鸣。在这个背景下,设计不应只是停留于表层的工程型工具,想着如何画出完美的图纸、做出吸引眼球的产品,更应该成为表达社会关系的思维工具,推动社会变革与社会关系的重构,激活其自然生长的能力,实现空间的再生产。

在社会快速发展的今天,用社会设计的方法解决社会问题将成为一条日益清晰、成熟的路径。但当“人人设计”时代到来,人们解决问题的意愿和能力都足够强大的时候,设计师面临的挑战可能会远超出传统的专业范围,未来“设计师”们如何转变也成为一个不得不深思的问题。

初审:李郇

审核:刘晔

终审:邓孺孺

◆ ◆ ◆ ◆

文章只代表作者观点,文责自负,与本公众号立场无关

◆ ◆ ◆ ◆

欢迎公众投稿,投稿邮箱uisysu@163.com

请注明微信投稿字样

回复“0”可获得文章列表

点击下列标题即可查看相关文章

……

原文始发于微信公众号(城市化研究):社会也可以被设计吗?

规划问道

规划问道