百年征程波澜壮阔,百年初心历久弥坚。从一艘小小红船发展成为领航中国行稳致远的巍巍巨轮,中国共产党带领中华儿女踏上高质量发展的康庄大道。

初心不改,衡心如初。清华同衡秉承家国情怀,始终践行社会责任,置身国家发展大局,积极响应国家号召,20余年间产出无数实践项目成果,为实现第一个百年奋斗目标做出了突出贡献。

在中国共产党百年华诞之际,清华同衡特推出“献礼建党百年 践行大院担当”栏目,多角度回顾清华同衡规划师们二十余载建设家国的心路历程,展现清华同衡的智库风范与大院担当,以拳拳赤心与累累硕果献礼建党百年。

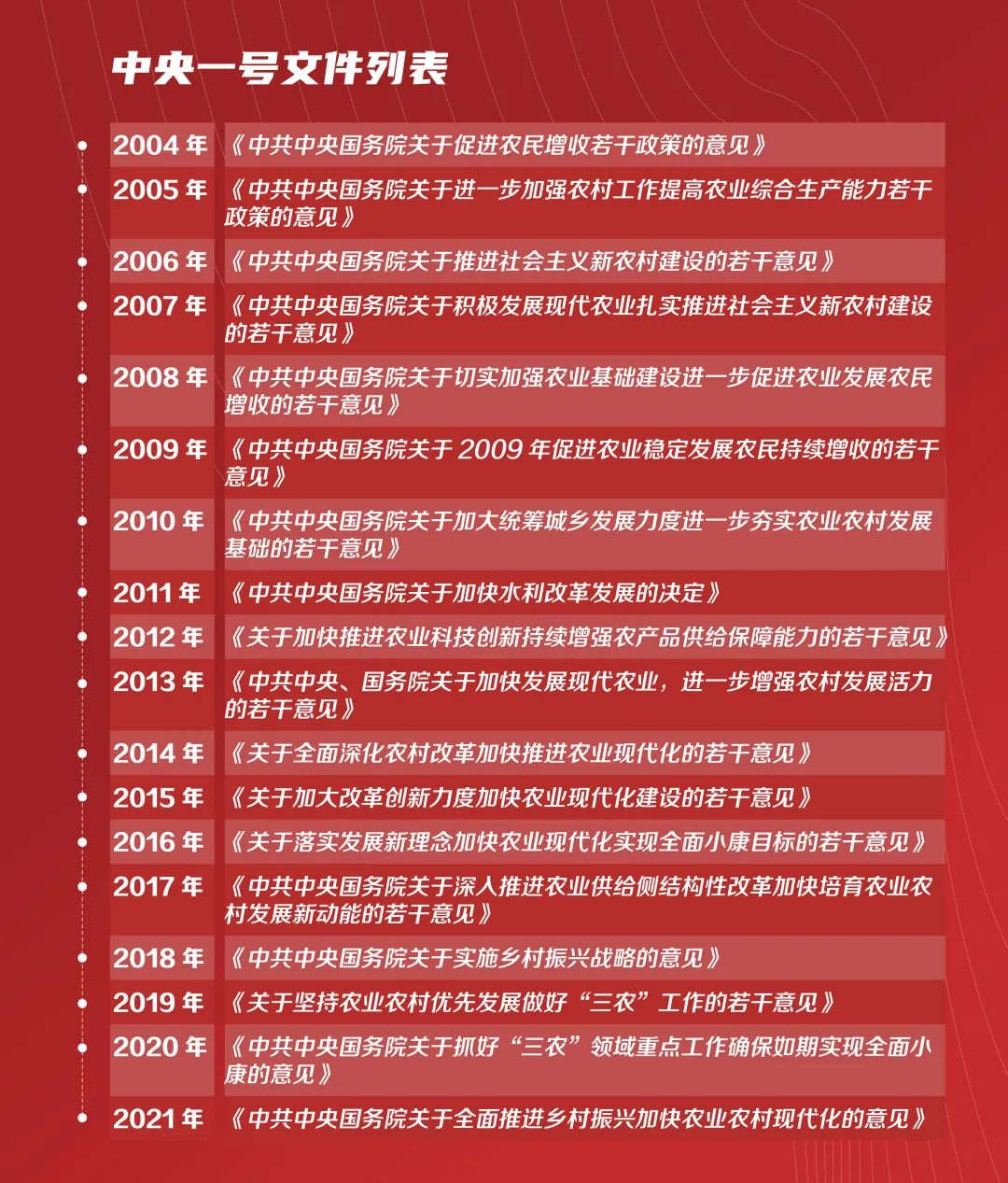

“农为邦本,本固邦宁。”农村,一直以来都是我党最坚实的后方基地,是国家长治久安的基石和重要力量。党中央始终坚持把解决好三农问题作为全党工作的重中之重,将为广大农民谋幸福作为重要使命。连续18年,18个中央一号文件聚焦“三农”核心问题,对“三农”工作做出全面部署,也为乡村规划建设行业指出了坚定且壮阔的前进道路。

中央一号文件时间表 图片:郑慧晴 制

建院20余年来,清华同衡始终秉持“顶天立地”的家国情怀,紧扣政策改革方向,扎根乡村真实需求,为各地政府、村民定制务实的咨询服务方案。上至国家部委的关键政策研究,下到村组农房的建筑设计改造;既有针对省、市、县级政府的乡村发展顶层设计,也有为各色各样的小镇、村庄提供的精细化建设方案……经过多年扎根基层、持续探索,清华同衡已形成一整套融合乡村发展需求的全业务咨询服务链条,为各地区打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、推动乡村振兴做出了积极贡献。

“其作始也简,其将毕也必巨。”

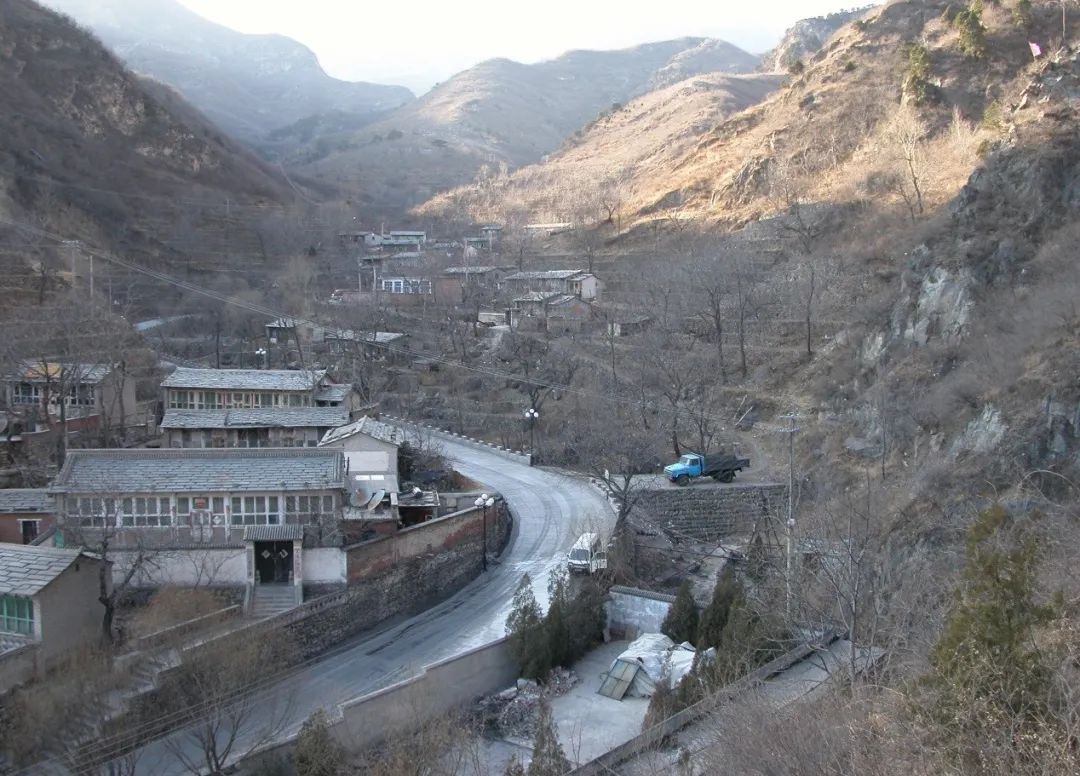

2005年,在社会主义新农村建设的大背景下,清华同衡作为“北京市首批规划师下乡”核心团队,全面开启了村庄规划的探讨。在国内尚未出台明确的“村庄规划”指导文件,整个规划行业对于村庄规划都很陌生时,清华同衡的首个村庄规划——《北京市房山区霞云岭乡四马台村庄规划》正式开展。在各地普遍关注村庄环境整治的背景下,清华同衡深入探索“村庄规划究竟需要什么”的核心问题。

项目组深入调研了四马台村的自然、经济、社会、人文等各方面特征,全面梳理村庄发展的历史与现实问题,从“如何促进农民就业与增收、如何保护乡村生态资源环境、如何营造安全舒适且具有乡村特色的空间环境”几个方面,提出了村庄规划的整体思路。

当规划师们多年后重新走进这个小村庄时,看到乡村景观路边精致的民居改造,特色民宿接待如火如荼,村内服务站、图书馆、小礼堂等精致有序,村内环境优美舒适……正是规划师们畅想中美丽乡村的样子,更确立了大家在村庄规划领域深耕的决心。

四马台村2005年实景

图片:项目组自摄

四马台村2015年实景

图片来源于互联网

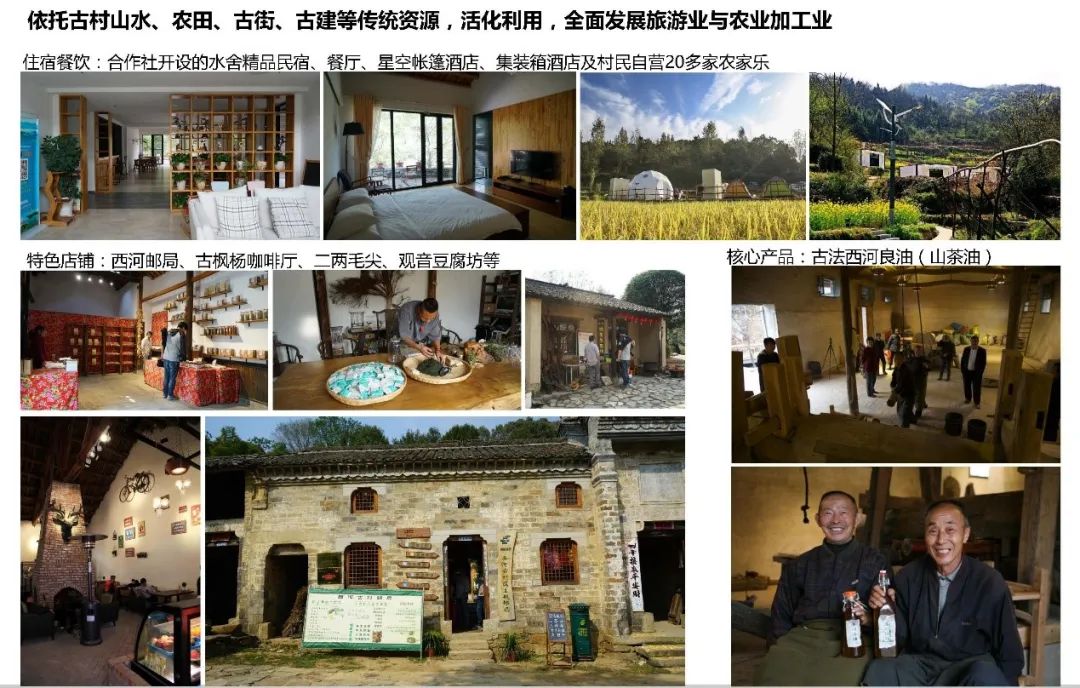

此后十余年,清华同衡始终以“聚焦百姓真需求、解决乡村真问题”为宗旨,开启了一系列乡村规划研究与建设实践。例如结合精准扶贫与村庄发展要求,开展的乡村空间设计与运营模式研究[1]、村庄集体产业发展路径研究[2]、旅游扶贫[3]与产业发展规划[4]等,结合国土空间规划要求,积极探索新时期实用性村庄规划[5]与建设实施方案[6],更作为“乡村社区规划师”开展村庄社区营造工作[7],为村庄提供从设计到运营的持续服务。

如今一幅幅壮美画卷正徐徐展开:

近20年来,清华同衡让一个个美丽乡村样板在祖国大地上落地生根,用点滴实践描绘着一副中国乡村基层发展的全景图像,更为全面构建乡村规划体系打下了坚实基础。

眼看着这些村庄的巨大变化,回访的规划师们都会感叹:“村庄规划就像解剖麻雀,虽小却复杂,更是时代变化的‘一面镜子’。只有满足这些最基层的需求,才算是真正的城乡建设者”。

中国的村庄是个体的、分散的、大量的、复杂的;但乡村发展问题的本质,却是中国新型城镇化总体进程中的“一体两面”。清华同衡以“系统思维、见微知著”的信念,通过宏观-中观-微观多个层次、多种类型的乡村规划研究,逐步建立起中国乡村规划理论与技术体系。

作为最早开展“大尺度乡村研究”的机构,清华同衡从2012年内蒙古自治区省域城乡统筹专题研究,到2014年珠三角全域乡村空间提升专题,到2017年湖北省域乡村建筑风貌课题研究,以让“城更像城、乡更像乡”为目标,逐步将乡村研究从“片段”走向“整体”,提出了基于城乡融合发展关系的“乡村总体规划理论与技术体系”,为各地宏观乡村规划管理提供战略谋划与顶层设计。

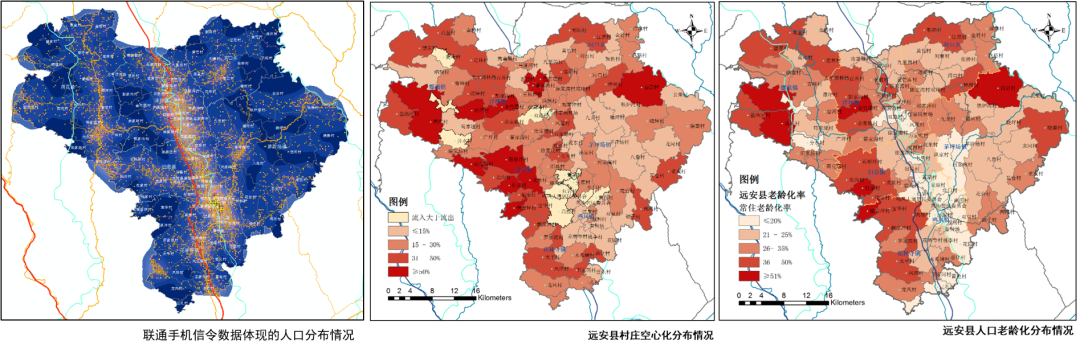

县域是我国国家治理的关键环节,是推进城镇化与城乡融合发展的重要载体,更是全面实施乡村振兴的主战场。随着十九大提出“乡村振兴发展”国家战略,清华同衡第一时间响应政策,在全国各地的区县域广泛开展服务乡村振兴的工作。

云南大理州南涧县、湖北宜昌市远安县、四川绵阳市梓潼县、河北邢台市广宗县、贵州遵义市湄潭县……一个个区位偏远、刚刚脱贫、资源优越但发展动力不足的农业大县,如何解决普遍存在的村庄空心化、人口老龄化、土地撂荒、文化衰落、风貌衰败等突出问题,成为同衡乡村规划团队的核心目标。

项目组针对各地情况,以广泛深入的乡村调研为基础,反复研判国家政策与地方需求衔接点,提出“以人为本、因地制宜、精准施策”的乡村振兴规划思路,通过深入研究未来城乡人口转移规律,从优化格局、振兴产业、匹配用地、完善设施、改善风貌、复兴文化等方面,探索出一条条匹配地方需求的全面振兴乡村的实施路径。其中,远安乡村振兴规划中提出的“基于人口梯次转移实施农房建设分类引导”,被评为宜昌市农村建房新模式[8]和省级农村住房建设试点名单。

远安县乡村振兴规划人口分析 图片:项目组

近年来,结合国家规划体系全面变革的时代背景,清华同衡又在全国各地积极探索国土空间规划与乡村振兴深度融合的发展路径,将规划逐级扎到乡镇、村组,让最基层百姓的诉求向上充分反馈,真正实现一张蓝图的落地。

湄潭国土空间规划项目组与乡镇领导对接基层需求

图片:项目组自摄

乡镇作为城乡发展的中间纽带,也是清华同衡长期关注并实践的重要基地。多年来,清华同衡结合国家相关政策,开展了多种多样的小城镇规划试点实践。从新型城镇化背景下的四化同步试点镇研究[9],到大事件带动下的特色小城镇转型发展研究[10],再到聚焦市场动力与运营模式的特色小镇规划[11]……在祖国各地规划建设了一批落地有效的高铁小镇、产业小镇、文旅小镇样板等,探索着中国多个层次、就地就近城镇化进程的独特模式。

“乡村是中国文化的底色,是城乡关系的摇篮”。

立足文化传承与发扬,开展多元化的乡村遗产保护实践,是清华同衡一直以来的坚持和业务特色。

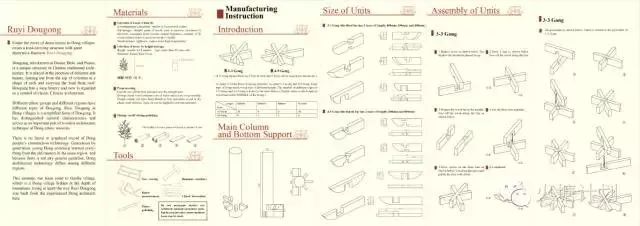

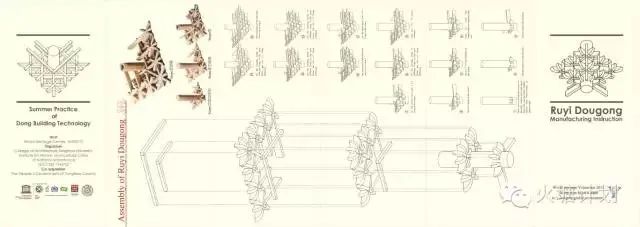

十年前,湖南省怀化市通道自治县高步村正筹备申遗工作。为让侗寨村民真正认识到“文化遗产的珍贵”,清华同衡遗产中心团队发起了“火塘计划”,该计划自2015年开始成为联合国教科文组织世界遗产中心世界遗产志愿者(UNESCO World Heritage Centre, World Heritage Volunteers)项目。项目带领来自世界各国二十余个高校的百余名青年志愿者,开展了持续十年的针对侗寨建造技艺传承与传播的“社会行动”。火塘计划四国语言的如意斗拱操作说明、侗族民居建造说明、墨师二十四样传统工具记录……对于侗族建造技艺保护、传承与传播,清华同衡的成果远远不止这些。

团队编制的四国语言如意斗拱说明

图片:项目组

团队通过策划的火塘工坊、火塘宣讲、火塘沙龙、火塘展览、火塘游戏、火塘文创等一系列公众参与活动,让当地村民开始逐步了解村落保护的意义与如何保护传统村落,让公众真正参与到文化遗产的延续与保护中去。活动后,侗寨村民杨学辉自豪地说“我第一次真正了解了我的家乡”;住着小洋楼的村长开始认为自己的房子没有传统侗族民居“拿得出手”;每一个村民都因为自己是申遗村的村民而倍感自豪。

团队向村民宣讲活动

图片:项目组自摄

团队向侗族墨师拜师学艺

图片:项目组自摄

火塘展览 图片:项目组自摄

在村民的心中播下文化自信的种子,保护好乡土文明的地标,让大家“记得住乡愁、留得住记忆、保留住乡村风貌”,是每位规划者肩上沉甸甸的使命,也是大家身体力行的不懈追求。

贵州省黔东南州黎平县、广东省梅州市松口镇、浙江省杭州市东山村、福建省福州市永泰县……清华同衡传统村落研究保护团队传承着清华大学建筑学院古村落与乡土建筑保护前辈们的精神,足迹遍布祖国大地。在规划实践过程中,以“村民参与,驻场服务”的工作方式,培养当地施工人员学习符合传统村落保护要求和传承乡村特色的建设方式,培植村民合作社和具有更好运营能力的“新村民”,引入合乎要求的投资运营团队,确保规划设计团队离场后,传统村落能够持续良性发展。

“乡村复兴论坛”,是清华同衡实践的另一个以文化为导向、多方参与、跨界合作、面向乡村实践的开放平台,成为社会广大“乡建人”分享知识、交流思考的重要平台。自2016年起,乡村复兴论坛共举办十三届[12],以“村里开大会”的形式,线上线下多平台互动宣传,将潜藏深闺的原生态文化资源进行了全面展示,为大量偏远的乡村打开了崭新的发展局面[13]。

乡村复兴论坛留坝峰会-古村落分会场 图片:项目组自摄

清华同衡系列专著《在路上——中国乡村复兴论坛年度纪实》

乡村发展是中国的“活历史”,更是中国实现全面现代化的“最终标尺”。

“民族要复兴,乡村必振兴。”乡村振兴是一场漫长的社会运动,需要无数心怀人民的党员“冲锋陷阵”,需要无数专业工作者乃至几代人的共同努力。

地处青藏高原高海拔地区的西藏自治区山南市江热村、彭珠村,空气稀薄,自然环境相对恶劣。在高原缺氧、语言不通等不利因素下,清华同衡规划院第十二党支部党员及入党积极分子主动请缨组成扶贫规划组,发挥共产党员的带头作用,发挥党组织推动发展、凝聚人心的作用,坚持奋战在调研一线,通过规划帮扶、智力帮扶,助力“三区三州”深度贫困地区和高海拔条件艰苦地区脱贫攻坚。

扶贫规划组赴山南市卡热乡江热村、彭珠村考察

图片:项目组自摄

云南省大理州南涧县,是清华大学对口扶贫县。2018年,清华同衡以“规划扶贫”为思路,院内多部所联合工作,为地方政府贡献“一县一镇两村一组”的乡村振兴系列规划服务,全面确立了南涧县从脱贫攻坚到乡村振兴的顶层设计与实施路径。项目之外,清华同衡规划院第一党支部扎根基地,充分发挥支部的引领作用和党员的模范带头作用,通过支部共建方式为地方联学联建、捐书捐物,持续推进“扶志与扶智”相结合的扶贫工作,为贫困地区的教育事业提供全方位精准帮扶,践行清华同衡的社会担当[14]。

南涧山村里调研场景 图片:项目组自摄

智志双扶——多维度帮扶体系示意图

同衡第一党支部为地方捐衣捐物 图片:第一党支部自摄

同衡第一党支部为南涧县西山小学捐书赠物,并成立“清华同衡之星”奖励金 图片:第一党支部自摄

2020年12月,清华大学乡村振兴工作站-澄迈站项目于海南省澄迈县永丰村正式开工。清华同衡海南分院作为澄迈县永丰村、才存社区等八个村庄的村庄规划责任单位,将工作站引入永丰村,依托清华大学智力资源,开展服务乡村全域规划、实体改造、教育支持、文化建设、生态发展、产业辅导、人才培育、组织建设等工作,通过“共同缔造”活动,解决乡村的“治理创新”的问题,助力乡村产业、人才、生态、组织等全面振兴。同时,清华同衡还协助返校创业的大学生在村里建起“返乡创业示范基地”,为自贸港的“乡村振兴”事业注入活力。

才村社区现状

贫困户分红活动现场 图片:清华同衡海南分院自摄

那些顶着烈日出发、披星戴月回家的日子;那些农家牧房前的鸡鸣狗吠、深山院落里的欢歌笑语;那些暴雨车辆抛锚、乡间泥泞前行的经历;那些用墨刨锯斧做斗拱时手上磨出的血泡……都深深地刻入了每一位同衡乡村规划师的记忆。

在乡村体会到的最原真、最朴实的情感互动,在乡村经历着的最诚恳、最纯粹的守望相助,在乡村感受到的最坚强、最倔强的奋进拼搏,也让每一位规划师发自内心的想要保护它,用自己的专业力量推动它的振兴富强。

“这些宝贵的回忆让我们有一种踏实的成就感,因为这是对乡村百姓们最负责任的回应。”清华同衡城乡所所长闫琳表示。

征途漫漫,惟有奋斗。清华同衡将一以贯之,用每一次的乡村规划旅程,去点亮一个个美丽乡村的星星之火,做好振兴中国乡村的“探路人”。

向下滑动查看

相关推荐

供稿&图片 | 第一党支部

第五党支部、第十党支部、第十一党支部、第十二党支部

贵州分院、海南分院

编辑&排版 | 宣传办 张蓝予

视觉设计 | 新媒体所 郑慧晴

原文始发于微信公众号(清华同衡规划播报):清华同衡:以规划之笔,助力绘就乡村振兴壮美画卷

规划问道

规划问道