7月18日以来,郑州遭遇极端强降雨

7月18日以来,郑州遭遇极端强降雨

河南暴雨引发的城市“极限治理”

郑州暴雨过后的京广北路隧道

摄影:文健

“最大限度保障群众安全、减少灾害损失,确保安全度汛”。7月21日国务院常务会议作出的部署,字句精炼简洁,但铿锵有力。

据郑州市气象局统计,7月17日20时至20日20时,郑州降雨量达到617.1mm。这几乎逼近该地区常年平均全年降雨量(640.8mm),相当于这三天下了以往一年的雨。

7月20日16时到17时,郑州市降雨最猛烈的地方,一小时达到了201.9毫米。而即使是在暴雨极多、预警标准最严格的中国香港,最严重的黑色暴雨警告,标准也才是1小时70毫米;近期引发德国洪水造成重大损失的暴雨,一天降水量仅是162毫米 一小时23.7毫米。

有专家指出,本次郑州暴雨持续时间长、累积雨量大、强降水范围广、强降水时段集中、具有极端性,从气候学角度来看,小时降水、日降水的概率,重现期通过分布曲线拟合来看,都是超千年一遇的。

1

非正常信号

据一份联合国报告显示,过去20年自然灾害的发生频率,几乎是1980-1999年期间的两倍,其中气候变化导致的极端天气事件占了上升的很大一部分。

越来越多的灾害现象带上了“千年一遇”、“百年难见”、“前所未有”的标签,有些或许毫无史料根据,但是我们不得不去反思经年一变的气候变化,现在却转瞬即“变”,恶劣天气露面的周期越来越短,这绝非是一种正常的信号。

城市硬件提升改变十分困难,更多潜力需要从治理理念和制度软件等的革新中挖掘。

2

极端天气下的“致命细节”

在这里引用两个例子:

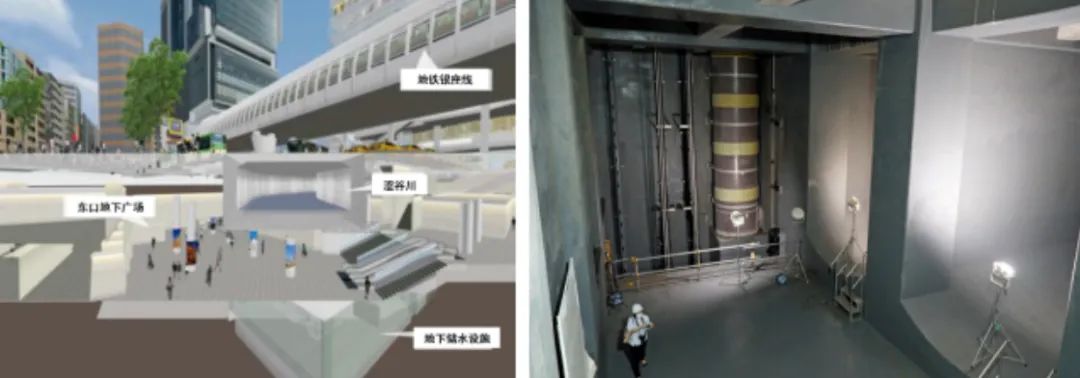

第一个例子,在《雨水如何进入地铁轨道?五问郑州地铁5号线积水事件》报道中讲到“挡水墙一般处于值班和监控盲区”,《地铁设计规范》(GB50157-2013)、《城市轨道交通运营管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2018年第8号)、《郑州市轨道交通条例》等国家标准和政府规章发现,对于挡水墙处是否需要设置监控设备或安排专人值守,并无明确规范;讲到地铁站防汛标准,《地铁设计规范》(GB50157-2013)对地铁的防汛、排水问题有着明确的规范。

但报道中,某大型铁路建设企业分公司的一位工程部部长说,如果出现了站内大量进水现象,短时间内排水的难度也很大。因为地铁站的排水,主要是通过排水泵站,将汇入的积水排出到周边的市政排水管线。

因此,决定地铁站排水效果的,还有周围管网的整体情况。如果遇到暴雨,城市排水系统都“自顾不暇”,那么地铁排水也无法实现,能做的就只是关闭地面出入口,设置沙袋和挡水板,防止雨水涌入。

郑州事件后,各地都应反思,地下工程除了保障建筑结构安全,还有紧急状况(含自然灾害条件下)的应急处理问题,包括自身及周边设备设施配置、管理体系的完善等。

另一个例子是,网友提出“雨那么大,地铁为何不尽早停运?”的质疑。

在《郑州市轨道交通条例》中第五十条规定,因自然灾害、恶劣气象条件或者重大安全事故等突发事件严重影响轨道交通安全,无法保证安全运营时,轨道交通经营单位可以暂停运营,及时向市交通运输行政主管部门报告,并向社会公告。

但在现实情况中,全网轨道交通停运不是一个运营企业自己能决定的,需要上报交通主管部门等单位,获得批准后才能执行,因此存在一定的时间差。

而针对这一情况,曾有人以广州市为例,面对暴雨红色预警,政府往往会强制执行“三停”(停止集会、停课、停业)措施。但由于目前的“三停”不具有强制禁止性,所以相关部门对于是否要“三停”一时无法做出反应。

通过郑州这次惨痛教训,各地城市政府应着眼考虑形成这样一个机制——比如说收到红色预警信号或通知,每个人就有正当理由选择居家办公。

每一个人都能接受到信息并做出反应,大家就能有意识地规避风险。

3

极端天气考验提出城市极限治理新命题

两个例子带给我们最大的触动是,我们当前城市的建设标准与应急预案都是基于历史经验而来,然而随着全球气候变化,考验我们的却是来自未来的不确定性,这种不确定性有些甚至是超越想象力的。

因此,极端天气为城市运行管理带来一种不可预见的极限治理场景,它颠覆了人们习以为常的经验认知、发生方式、建设标准、治理模式,让人们按照既有历史经验的借鉴和推演根本无法应对一些全新的情况,虽然无法做到让风险完全清零,但如果不尽全力高度重视、周严防备,那后果可能是无法想象的。

在中国城镇化进入高质量提升阶段,城市发展迫切需要加强气候风险管理的意识和能力,将适应气候变化与气候风险管理纳入城市规划与管理。

在复杂的国内外发展形势下,各种风险和危机日益复杂化。极端天气是城市极限治理的一种情景,如果粮食、水、能源、金融、信息、食品药品、生物、公共卫生等任何一个领域发生极限风险情景,又该如何?

4

宁可十防九空,不可万一失防

因此,面对百年未有之变局,地方政府必须锤炼形成高水平的极限治理能力。

首先要加强系统性、预见性、创造性的风险研究,制定可能发生灾害的解决方案和应对措施,做到“宁可十防九空,不可万一失防”、“宁可备而不用,不可用时无备”;

其次要建立以人民群众生命财产安全为第一宗旨的全周期管理体系,把以人民为中心的理念落到立项、规划、设计、施工、调试、运行、维护等全周期管理环节过程,抓紧进行极限情景下各类城市规划、建设、运行、管理、服务标准研究,推动实现全民性、全时段、全要素、全流程的城市治理;

再者要定期开展城市体检,结合“一年一体检、五年一评估”的城市体检制度,积极开展自检自查,着重加强本地区突出问题的预警和防治,未雨绸缪,加强防灾备灾体系和能力建设,全面提高极限风险防御能力;

最后可定期进行压力测试,借鉴金融系统风险测试与车辆安全测试理念,设计不同极限场景进行演习演练,暴露隐患问题,提升社会整体抗压应对能力。

他山之石 | 从日本地铁的防汛经验中我们能学到什么

点击图片 阅读全文

《国务院办公厅关于加强城市内涝治理的实施意见》解读

点击图片 阅读全文

【特别关注】城市排水系统的困局与重构

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):河南暴雨敲响的城市“自然警钟”及引发的城市“极限治理”

规划问道

规划问道