内蒙古科尔沁沙地历史上曾是科尔沁大草原,现在是农牧交错区,该区的土地利用关系到生态安全、国家粮食安全和农民生计。根据该区域“坨甸相间”的地貌特点造成的不同地形部位的土壤水含量存在的差异,且降水量年际变化大的特点,通过卫星影像数据解译出土地利用/覆被类型与土壤图进行叠加,以获得显性沙地和隐性沙地。首先保留耕地以外的其他地类;再利用卫星影像数据反映不同降水年型耕地的归一化植被指数(NDVI),将偏欠水年NDVI低于平均值的耕地退耕还草,消除这些耕地的冬春沙化风险,从而进行土地利用布局调整。这种直接利用遥感数据获取土地利用/覆被类型和耕地的NDVI,据此进行土地利用空间布局调整的方法,简单实用。本文还根据地貌和沙地降水入渗快的特点,提出了与高标准农田建设模式不同,但与区域地理环境相吻合的农田整治模式,即利用自然沙丘作为区域风沙防护工程,土地开发不做大平整,不修建灌溉系统,发展雨养农业。以上根据区域地理环境条件进行土地利用布局和确定农田开发建设模式,可将农业生产与荒漠化防治和谐结合在一起,实现土地可持续利用。

科尔沁沙地地处半干旱温带大陆性季风气候区,雨热同期,降水年季变化很大。平均降水量可达300~400mm,降水量多集中于7~9月,约占全年降水量的70%~80%。现在的科尔沁沙地,在历史上曾是水草丰美的科尔沁大草原。自清朝中后期的放垦开荒至19世纪70年代中原地区“失地农民”自发的开荒种粮和政府组织的垦殖发展农业生产,造成科尔沁草原下的沙土层逐渐活化,再加上旱灾经常发生,使这个秀美的大草原演变成我国面积最大的沙地和荒漠化最严重的地区,同时也是北方风沙源地区。因此,很长一段时间以来,我国政府在这个地区开展了大规模的生态退耕,以恢复林草植被,该地区也成为著名的三北防护林体系的建设区。

由于雨热同期的气候特点,使得在正常降水年份,耕作作物可获得一定收成,遇到雨水偏多的年份,更可以“大囤满小囤流”。改革开放以来,有不少的草地被农民“自发”开垦。近些年为完成耕地“占补平衡”,地方政府在该区域组织开展土地整治项目,开发草地以补充耕地。因此,第二次土地调查与第一次土地调查相比,包括科尔沁沙地在内的四大沙地区域耕地面积在增加。对于增加的耕地面积,有一部分是第一次土地调查时隐瞒下的;我国所谓的“不稳定耕地”也主要分布在本区域。退耕还草发展畜牧业,虽然有利于该地区生态恢复,但草地生态系统的土地人口承载力低,不能满足当地农民生活需求。该地区不但承担着当地农民的生计,也为国家提供商品粮,因此,在该地区不能进行彻底的生态退耕,而是要在土地资源调查与评价的基础上,科学退耕。

科尔沁沙地生态脆弱的根源是半干旱的气候和沙质土壤。一些专家和农业生产部门认为要合理开发和可持续利用土地,必须统筹生产、生活、生态用水,以水定地;同时沙土需要掺黏土进行土壤改良。但是,该区域水资源数据缺乏,且对“三生”用水的计算存在争议,即耕地的目标产量不同,用水量不一样,生态用地的植被是生气盎然还是勉强维持生存,其耗水量也不一样。农业需水量尚可查到部分数据,但各种自然植被耗水量的数据基本上为空白。但是,在科尔沁沙地区域进行土地综合整治和生态修复,关键问题必须聚焦在受制于自然资源禀赋、关系到区域生态安全的耕地保多少、布局在什么地方、农田建设如何进行、土地利用模式是什么这些问题上。

事实上,区域气候条件、沉积物和土壤特征是形成该区域目前地貌格局和土地利用结构的根本基础。沙质沉积物和土壤缺乏土壤结构,抗风蚀性差,在没有植被覆盖的情况下,必然在冬春季的大风天起沙移动,遇阻挡物形成沙丘。沙质沉积物和土壤大空隙多,缺乏土壤毛细管,水分渗漏性强,即使是夏季大雨也不易形成地面径流,但垂直入渗的水分在地下流向地形低洼部位,造成沙丘和沙丘间洼地的地下水埋深不同。因此,本文以地学基本原理为指导,以科尔沁沙地的典型-科尔沁左翼后旗为研究对象,本着因地制宜合理利用土地、保护生态环境的原则,探索一套以耕地为核心的半干旱沙区土地整治和生态修复规划方法。

2.1不同地形部位的土壤水分状况

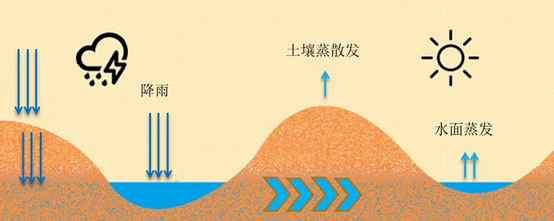

大地貌上,科尔沁沙地属于堆积平原地形,由垄状沙丘、平坦沙地、丘间洼地和带状河谷组成,以垄状沙丘为主。密集的沙丘和洼地组成了高高低低起伏错落的独特地形,被称为“坨甸相间区”。“坨”和“甸”分别指高大的沙丘(当地称为沙坨、坨子地)和低平的洼地(当地称为甸子地),是长期风蚀沙化堆积形成的起伏不定的微地形,也是区域标志性地貌。由于沙质土壤的渗透率很高,降雨在地表迅速渗漏,而且基本是垂直入渗。如果沙地是平坦的,那么由降水支配的土壤水分含量是一致的。但是由于地形起伏,“坨甸相间”必然造成降水的再分配,使得不同地形部位的土壤水分状况不同(图1)。

图1“坨甸相间”地貌降水与水分蒸发模型

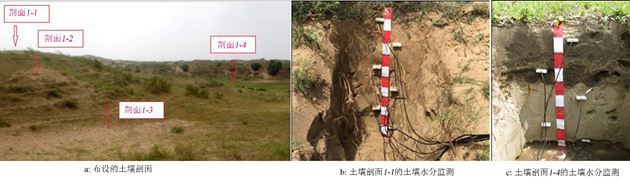

为探究不同地形部位的土壤水分状况,本研究设计了典型地形断面作为样带,观测不同地形部位的土壤水分状况。从坨地的最高点一直到附近的甸地水体边缘,在不同地形部位上开挖土壤剖面,在每个剖面距地表10,30,50,70,90,110cm处分别采集了土样样品(土壤都是细沙土、剖面质地均一且为沙质)并埋设了时域反射仪(TimeDomainReflectometry,TDR),以测定不同地形部位土壤剖面上不同深度土层的土壤水分状况(图2)。

各剖面的对比分析显示,在雨后不受地下水影响的“坨地”的几个剖面(图2a中的剖面1-1、剖面1-2和剖面1-3)的土壤水分含量快速下降且各土层水分含量接近,在下次降雨之前,稳定在较低的水分含量水平;但受地下水影响的土壤剖面(剖面1-4)的土壤水分含量较高,雨后表土和心土含水量上升也较为明显,然后缓慢地下降。在整个观测期里,位于坨顶(剖面1-1)、中间(剖面1-2)和坨脚(剖面1-3)的3个剖面的土壤含水量始终不高,即便在多雨季节,其土壤含水量与甸地剖面相比(剖面1-4)仍然明显较少,而甸地剖面土壤含水量即便在干旱期也处于相对较高的水平。实验表明,在沙地入渗率极高的情况下,在同一区域内,土壤水分状况主要受地形部位和地下水的影响。据研究,水汽凝结也是沙地土壤水补给的一种方式。

对于不受地下水影响的土壤,降雨是最重要的水分来源,是浅根性植被赖以生存的基础,但由于土壤保蓄水分的能力较差,水分很快便会流失,植物生长受到水分短缺的胁迫。对于低洼区域,接受了坨地的来水,局部可能有季节性积水,甚至形成湖泊(淖),生长湿生植物。介于两者之间、土壤剖面底层受地下水影响上层不受地下水影响的区域,降雨带来的地下水位上升会在很大程度上改善剖面整体水分含量,又不影响表层沙土的透气性,对与天然植物相比耐旱性较差的作物的生长有利。

图2不同地形部位的土壤剖面的不同深度的土层土壤水分监测

2.2科尔沁沙地荒漠化的地学条件分析

沙质土壤因为粗颗粒多,缺少黏粒,不能形成土壤结构,因此抗风蚀能力差,在没有植被保护的情况下,极易活化,形成移动沙丘。

由于科尔沁沙地处于中纬度西风带,特别是冬春受蒙古冷高压影响,年均大风天数为29.7~38.7天,主要集中在3~5月,六级以上大风占全年大风总日数的60%左右。春季土壤干燥,没有植被覆盖的土地和没有秸秆覆盖的耕地,大风造成的土壤风蚀更为强烈,经常有强沙尘暴发生,风沙移动造成的土地覆被变化,是荒漠化的重要成因。

根据统计资料显示,科左后旗人口密度从1636年的0.57人/km2增加到2018年的13.3人/km2。由于人口的急剧增加,对食物的需求大增,导致大规模的草原被开垦,使得被草保护的土壤受到破坏,在冬春大风季节时,土壤受到风蚀,土体中的养分和细粒物质流失。在土地生产力下降后,不久土地便遭到弃耕。但是,由于粮食需求压力的存在,人们又会开垦新的土地,造成“耕地—沙地—草地—耕地”的土地利用/覆被的循环往复变化,也发生“固定风沙土—半固定风沙土—流动风沙土”的演变。

2.3基于遥感数据的土地资源调查技术

2.3.1显性沙地与隐性沙地的调查技术

从土地利用/覆被来看,土地利用现状分类(GB/T21010-2017)中的沙地(指表层为沙覆盖和基本无植被的土地,不包括滩涂中的沙地)即为显性沙地(明沙)。而土地利用现状分类中的耕地、林地、草地等其他地类,如果其覆被之下的土壤是沙性的,称之为隐性沙地。因此,半干旱区沙性土壤具有荒漠化风险,若开发利用不合理,就会由隐性沙地变为显性沙地。

虽然科尔沁沙地由于“开荒—撂荒”和“开垦—退耕”使得土地利用/覆被变化剧烈,但沙质土壤的特性不会有太大变化。将陆地卫星影像数据解译获得的土地利用/覆被图与第二次土壤普查的土壤类型图叠加,就可获得显性沙地和隐性沙地的数量与分布。全国第二次土壤普查结果的风沙土土类(流动风沙土、半固定风沙土和固定风沙土)的土壤质地都是沙性的;若草甸土、盐土、沼泽土等土类的土属级分类是沙质,其土壤质地同样也为沙性。

调查清楚是显性沙地还是隐性沙地,对于土地的保护性开发十分重要。从发展农业生产或占补平衡增加耕地的角度出发,显性沙地可作为耕地后备资源开发,因为其本身已经没有植被或植被覆盖率极低,生态功能也十分微弱,如果有水资源,开垦后其生产功能和生态功能都会得到提高。但从生态优先的角度出发,由于显性沙地一般分布在沙坨顶部或沙坨较高的部位,不能再作为耕地后备资源。当然,从区域生态脆弱的角度考虑,隐性沙地中的林地、草地、盐碱地、沼泽、水面更应该保留其原用途,不再开垦为耕地。

2.3.2基于遥感的不稳定耕地调查技术

耕地的归一化植被指数(NDVI)受植被覆盖度的影响。如果没有地下水的影响,耕地的NDVI在一年的旱季与雨季会存在差异,在不同的降水型年份也是不同的。由于半干旱区年降水量有很大的波动性,水分导致作物在不同降水年份的生长状况存在很大不同。科左后旗玉米播种面积占粮食总播种面积的88.36%,因此,耕地作物的生长状况主要反映玉米的生长状况。为分析不同降水状况下玉米的生长状况,首先对科左后旗1980~2013年玉米生长期(5月5号~9月17号)的降水量进行类型划分,即丰水型、偏丰水型、正常水型、偏欠水型、欠水型5种(表1)。然后,选择偏丰水型(2008年、2012年)、正常水型(2013年)和偏欠水型(2001年)3种降水型,来研究不同降水型玉米的生长状况。

NDVI与植被生物量、作物产量具有显著相关性,因此,利用玉米生长期内NDVI指数的加和反映玉米的生长状况。MOD13Q1_NDVI为16天合成的数据产品,在玉米生长期内共有8期MOD13Q1_NDVI数据,利用8期数据的NDVI指数加和体现玉米的生长状况。NDVI加和越大表示玉米生长越好,产量越高。结果表明(表2),分布在坨地上的耕地,偏欠水型年份的NDVI比平水型年份的低,比偏丰水型年份的更低,说明坨地玉米生长在偏欠水型年份受到的水分胁迫较强,平水型年份次之,偏丰水型年份较弱。而在偏丰水型年份,种植在甸地上的玉米生长状况较平水型年份时差,说明在偏丰水型时甸地玉米生长受到一定程度的沥涝影响。科尔沁沙地为季风气候区,玉米年际生长状况间接反映了耕地的水分供应稳定性,可据此评价土地的宜耕性,判断需要退耕的不稳定耕地。由于降水年际变化大,旱年和春旱经常发生。遇到春旱延续时间长的年份,庄稼播种不上,也就有“被动休耕”的情况发生。而没有播种的耕地,没有作物秸秆的覆盖和根茬把持,更容易风蚀沙化。

2.4基于地学规律的土地整治与生态修复规划

2.4.1土地利用布局优化

科尔沁沙地区,雨热同期,如果“风调雨顺”,能够满足一季大田作物生长的水热需求,这对农民而言土地就是“宜耕”的。但降水年际变化大,遇到旱年,耕地会减产,大旱年也可能绝产。因此,农民以“广种薄收”的方式来抵御旱年耕地的减产。“坨甸相间”的地形再分配了降雨,使得不同地貌部位的地下水埋深和土壤水分不同,造成不同地貌部位的耕地抵御干旱的能力存在差异。也就是说,该区域的土地利用受制于水资源,生态系统的均衡也必须考虑水分在不同用地类型之间的分配。如果能够根据地形确定开发区域,即“以水(土壤水)定地”,而不是“广种薄收”,就可防止土地荒漠化,实现土地的可持续利用。

由于缺乏各地貌单元的水资源数据,加之没有区域生态用地(林地、灌木、草地)的耗水量参数,难以用水平衡法进行三生用地需水计算。因此,本文采用前面的基于遥感的显性沙地和隐性沙地、不稳定耕地(玉米生长期内的NDVI指数加和反映作物的生长状况)调查技术,直接根据调查结果进行土地利用空间布局调整。

(1)不稳定耕地的退耕

TDR实地测定的土壤水分变化规律表明,坨顶土壤长期处于干旱状态,植物难以生长,植被覆盖度较低。甸子地地势低洼,是水土汇集区,土壤水分条件比较好(地下水位高),土壤中细粒物质也较多,与相邻的坨地比较,往往植被生长更好,农业生产有比较优势。

根据上述用遥感方法分析的不同降水年份的耕地的NDVI结果,将在偏欠水年时NDVI值低于平均值的耕地纳入退耕范围。因为NDVI低于平均值,说明作物生长受到水分限制,这样的耕地一般没有或很少有地下水补给作物根系主要分布区的土壤水分,没有地下水补给的耕地,在欠水年份甚至因为春天土壤水分含量低而不能播种,耕地没有了作物覆盖,很容易在冬春季节发生风蚀,最终发生土地荒漠化。因此,这些耕地需要进行生态退耕。

对在偏欠水型和平水型年份NDVI都处于平均值及其以上的耕地,仍保留为耕地。因为这些耕地受到地下水影响,玉米能够正常生长,获得丰收。根据对当地农民的调查,对于常年耕种的耕地,只要秋后辅之以保护性耕作措施(作物留茬),是可以抵御风蚀沙化的。应该说,这些耕地并没有荒漠化的风险,是稳定耕地,应该保留其原用途。而在偏丰水型年份NDVI低于平均值的耕地,很可能是受到了一定程度的沥涝影响,应该退出耕地,恢复草甸性植被,也可发展为饲草基地。

(2)其他类型土地的空间布局

根据习近平总书记“山水林田湖是生命共同体,人的命脉在田,田的命脉在水,水的命脉在山,山的命脉在土,土的命脉在树”的思想,认知区域地理特征与水分运移规律,根据耕地的NDVI,保留土壤水分好的耕地,因为它是区域内农民的生命田,这部分耕地多分布在低洼的甸地以及河流两岸的滩地上,它们接受区域内面积最大的坨地上降雨入渗汇集来的水分补给。正是大面积的坨地上的林灌草植被的严重缺水,满足了小面积作物的水分充足。冬春季节的大风天气和沙质的土壤使得无植被覆盖的土地被风沙肆虐,因此,不能够再开发坨地上的林灌草,一旦开发它们,坨地将成为没有植被覆盖的土地,就会沙埋农田,导致农田不能够持续利用。让生长在坨地上的林灌草发挥其耐干旱的强抗逆性,虽然其生物量很低,但主要发挥防风固沙的功能。对于区域内依然存在的部分沙地即显性沙地,进行一定的人工干预,封山育草,自然恢复。对于区域内的盐碱地,也应当保留原耐盐植被,起到固沙作用。区域水资源缺乏,改良盐碱地成为耕地,会造成水资源的不平衡。至于部分沼泽和水面(淖),更应该保留,发挥区域湿地作用。

2.4.2轻整治思维的农田工程设计

基于以上研究,本文认为科尔沁沙地的土地整治应该采取“轻整治”策略,农田工程建设也应该是因势利导,避免“大推大平”的农田工程建设。

(1)利用农田周围的沙丘作为天然的“风障”。现有地貌形态是历史自然体,是基本稳定的,应该尽可能不要扰动,采取自然恢复为主的生态修复策略,只对植被稀疏的沙坨,进行人工补栽灌草,人工辅助性修复。

(2)对于农田,不做大的土地平整,也不修建地面灌溉设施。平整土地的目的是地面灌溉。野外观测发现,沙土渗透率非常高,大雨后沙坨坡面都未出现径流,地面灌溉水头移动缓慢,大量渗漏。因此,沙土地不适宜地面灌溉,只能采取滴灌喷灌方式。在前面的土地利用空间布局中,已将农田布局在甸地和河流滩涂,即使是偏欠水年型,受地下水补给,土壤水分较好,哪怕没有灌溉补给,也能够获得丰收。因此,对于土地利用布局规划为耕地的区域,也没有必要铺设滴灌和喷灌设施,以减少投资和维护成本,实现“看天看地吃饱饭”。

(3)不采取常规的沙土掺黏土的方法改良土壤。因为科尔沁沙地整个区域缺少黏土,而且挖掘黏土还会破坏其他土地。因此,改良土壤的方法,是采取保护性耕作,增加腐殖质;同时,地表常年有作物(包括秸秆)覆盖捕获更多西北方向来的沙尘暴带来的细土,逐渐改善土壤结构。

(4)农田道路设计要点为在坨脚—甸边处铺设沙石固定道路。因为沙地结构性差,无论是水泥路还是柏油路,都易被压损。

有人认为,科尔沁沙地地下水丰富,开发利用率低,可以发展灌溉,增加耕地面积,而且有灌溉的耕地是稳定耕地,也不会有风蚀沙化风险。实际上,当地农民或政府的土地开发正是基于这样的认识。但从水文学角度看,无论是地面水,还是地下水,都来自天然降水。如果从水权分配上看,上游不能截留历史上已经归属下游地区利用的过境水(无论是地面水,还是地下水)。科尔沁沙地的西辽河流域是下游沈阳地区的供水地区,因此再抽取地下水开发耕地,即是侵犯了下游地区的水权。而且,科尔沁沙地区,降水也是除耕地之外其他生态系统的基本水分来源,这个地区的生态修复应该走自然修复之路,过度的人工植树造林,超出自然降水所能够承载的植被类型和盖度,不但使人工造林易形成“小老头树”或早衰,而且也会因为蒸腾加大截留汇集到地形低洼处的农田的补水,乃至下游河川径流量。因此,科尔沁沙地耕地实行雨养农业,林草等生态用地尽量利用自然降水。本文的区域土地利用布局也是基于上述水权认识,不利用过境水(无论是地面水还是地下水)发展灌溉农业,主要发展雨养农业。

地处温带半干旱区的沙质土地,水热同期的气候条件使得在平水年型和丰水年型可以满足旱作作物正常生长的水分需求,所以老百姓才开垦土地发展雨养农业。但降水量的年际变化大和沙质土壤质地,决定了其开发不当会发生荒漠化。因为过度开垦,昔日的科尔沁草原成为科尔沁沙地,使得该区域也是京津的风沙源,但该区域现在也是国家商品粮基地之一。“坨甸相间”的地貌和沙质土壤渗漏快的特点,造成降水在不同地貌上的水分再分配,使得沙丘部位与丘间洼地的地下水埋深不同,造就了不同地貌上土壤的水分状况不同,这给因地制宜利用土地创造了条件。

该区域的农业生产用地和生态用地的空间格局关系到生态安全,也关系到国家粮食安全和农民生计。而可持续的土地利用布局,取决于科学分配区域水资源。但由于缺乏区域特别是具体地貌/土地单元的水资源供给数据,更难以确定同样地类因植被或作物的生长状况不同其需(耗)水量的不同,因此,无法以水资源平衡法确定用地结构与布局。遥感影像是不同地类及其覆盖状况的综合反映,利用卫星影像数据解译土地利用/覆被类型和土地的NDVI,可以直接进行土地利用的空间布局,本质上也反映了由季风型大陆性半干旱气候和“坨甸相间”地形等地学条件决定的沙地的宜耕性:即根据反映不同降水型年份的耕地作物生长状况的遥感影像的NDVI确定是否保留现有耕地用途和退耕“不稳定耕地”;将其他隐性沙地即林地草地保持原用途,将显性沙地人工干预封育;利用大部分沙丘林灌草地的耐干旱结余(渗漏)下来的水,汇集到地形低洼部位,来满足地形低洼部位耕地作物生产功能的水分需求。这一用遥感数据进行土地利用布局优化的技术,基于地学条件综合判断,简单实用。

基于科尔沁沙地地形起伏、沙质土壤水分渗漏快速的特点,农田整治工程采取“轻整治”策略,利用沙丘及其植被作为农田防护工程,也不再进行土地大平整和布设灌溉系统形成“高标准农田”。因为在土地利用空间布局调整规划中,农田已经布局在有地下水补给的丘间洼地上,即使是欠水年也能够获得一定的收成,具备了秸秆留茬保护性耕作的条件。利用保护性耕作不断增加土壤有机质和捕获上风向沙尘暴带来的细土,逐渐地改良土壤。这样的农田工程设计与自然地理环境相吻合,必然是可持续的。

内容有所删减、改编,未经原文作者审核,为编辑方便,已略去文中注释,完整内容请阅读原文。如有侵权,请及时联系,谢谢!

本文着重标记系编辑为便于读者阅读而添加,与原文作者无关。

中国土地政策与法律研究中心名誉主任 | 甘藏春

中国土地政策与法律研究中心主任 | 朱道林

审核 | 王健

编辑 | 吴昭军

原文始发于微信公众号(土地学人):张凤荣等:基于地学规律的科尔沁沙地土地整治与生态修复规划方法

规划问道

规划问道