小编:今天为大家推荐的是同济大学建筑与城市规划学院程遥副教授的报告——《市县国土空间规划中的分区分类标准思考》,程遥副教授从一个观察者的角度去理解《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》以及《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中的分类方法,并通过国外案例的借鉴,提出开放性的借鉴思路。

程遥副教授回顾了国土空间规划改革前国土和住建部门对用地的分区分类的改革逻辑。2010年,住建部曾经对旧有的用地分类标准进行了一次比较大的调整,但是国土空间规划改革推行后,这套标准也已经基本废弃。尽管如此,当年对城市规划的用地分类的研究仍然有其客观、实践的价值,且其逻辑仍然影响着现在我们使用的国土空间规划中的分区分类的标准的制定。程遥副教授从一个观察者的角度去理解《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》以及《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中的分类方法,并通过国外案例的借鉴,提出开放性的借鉴思路。以下为程遥副教授的报告实录。

我国的土地用途分类的产生源于用途管制,有管理制度才需要用地分类。

-

1984年的《城市规划条例》中以行政立法的方式创设了城市总体规划和详细规划编制,并确立了城市规划区内的“城市土地使用的规划管理”制度。

-

1986年全国人大常委会通过了《中华人民共和国土地管理法》,将土地利用和保护问题上升到了国家立法层面,但《土地法》对土地使用方式的规定更多聚焦在“土地使用权”而非“土地使用用途”方面,相应的“土地利用规划”等土地用途管制规划制度尚未建立。

-

1990年全国人大常委会通过了《中华人民共和国城市规划法》,首次以国家法律形式确立了城市总体规划、详细规划和城镇体系规划编制审批制度,并确立了“一书两证”(建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证)制度。在这一系列制度中,用途管制是重要的构成部分之一。

-

1991年国务院和原建设部颁布了《城市用地分类与建设用地标准(GBJ137-90)》,进一步规划了用途管制的相关制度和工具。

-

全国人大常委会于1998年修订了《中华人民共和国土地管理法》,新的立法确立了土地利用总体规划和城乡全覆盖的土地用途管制制度。

-

-

2011年,住房和城乡建设部修订并颁布了《城市用地分类与建设用地标准(GB50137-2011)》,设立“城乡用地”分类,以覆盖城市规划区内外所有的建设用地和非建设用地。至此,“城市规划”演进为“城乡规划”。

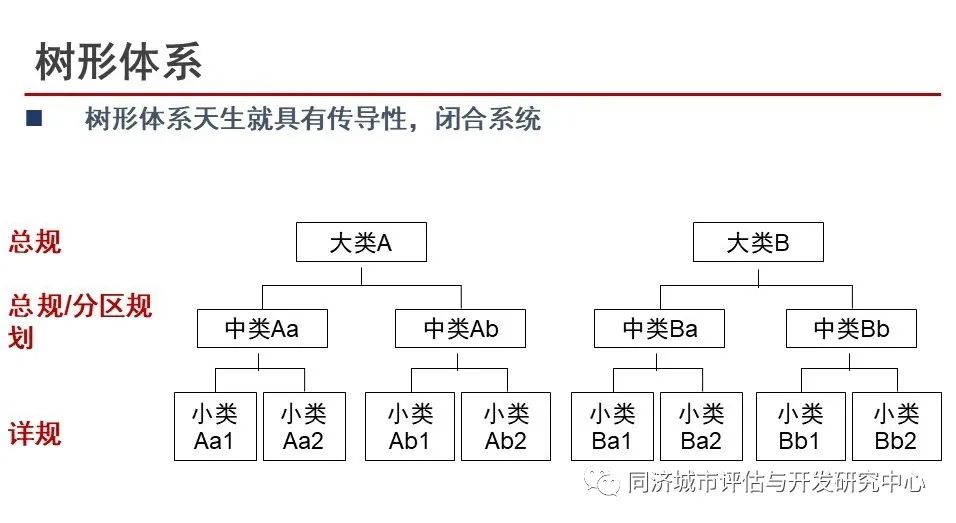

在2011版的用地分类中,把城市规划区范围内的用地分类拓展到城乡用地分类,从《城市规划法》转变为《城乡规划法》,考虑了城乡规划的全覆盖,但重点还是在城市建设用地的分类管理。这个分类体系是一个树形的体系,总规用大类,分区规划有可能用中类,详规用小类。但是大中小类是完全闭合的树形体系,譬如大类属性是A,其中类、小类也应该传承了大类的属性A,如居住用地,细分为一类居住用地、二类居住用地。树型结构的优点在于便于理解,管理上简洁明了,各项指标非常容易自上而下的分解传导和自下而上的统计汇总,更适应于“层层打开”的思维方式。

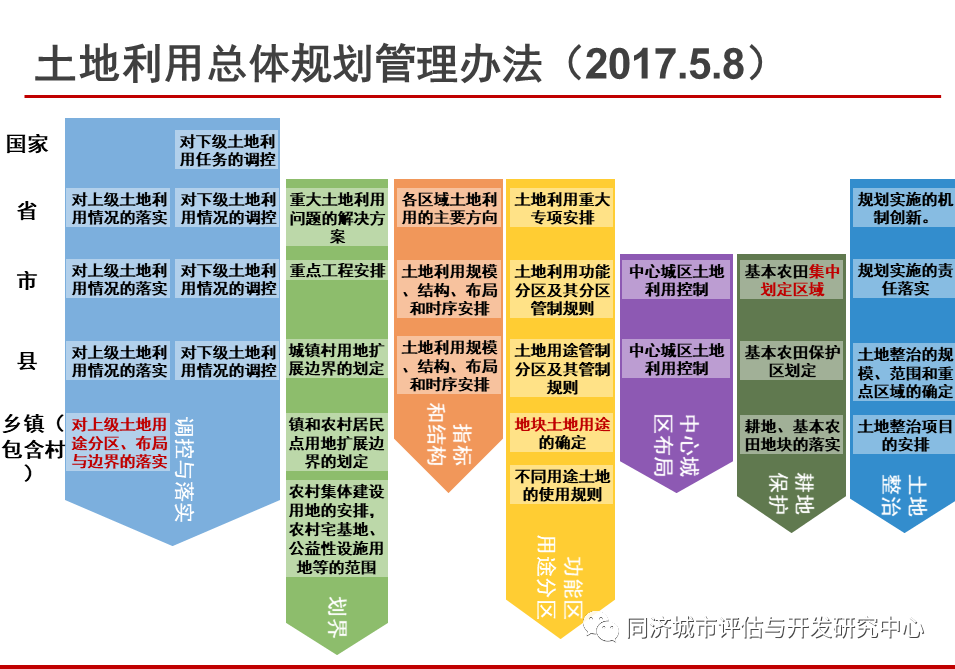

对《土地利用总体规划管理办法(2017.5.8)》的研究发现,原来土规的用途管制的思路,有一个非常明确的层级性。在乡镇层面(包括村)才做到“边界落实”和“地块土地用途确定”,而县及县以上都是“土地用途管制分区”、“土地利用功能分区”等功能区;市、县层面“中心城区”进行土地利用控制规划,确定新增建设用地规模、布局,划定建设用地扩展边界。

市、县、乡镇(包含村)的耕地保护任务除了逐级传导的指标外,分别为“基本农田集中划定区域”、“基本农田保护区划定”、“耕地、基本农田地块落实”。在县一级出现城镇、村开发边界的具体划定。

土规比较常见的分类有两种,一种是土地规划地类,另一种为土地用途分区,这两种分类并不能完全对应。

土地用途分区是为指导土地合理利用、控制土地用途转变,依据区域土地资源特点和经济社会发展需要划定的空间区域。土地规划地类按照《土地管理法》划分为三类土地:“农用地”、“建设用地”、“未利用地”,各项用地逐级下分。根据土地利用总体规划编制和实施管理的需要,在土地利用现状调查的基础上,现行土地利用规划将有关地类进行归并或调整,形成土地规划用途区。规划地类与用途区不是层级对应和树形关系。

从管理统一性来看,《总规编制指南》与《用地用海分类》,贯穿于“国土空间规划的全过程”,是审批、开发控制、技术管理的依据。

《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南(试行)》中有比较详细的树型用地分类,是用于做空间结构性调整或作为指标控制的依据;而《总体规划编制指南(试行)》中的则是划分了各种城市分区。

《总规编制指南》中提出的规划分区是以主体功能定位为基础,体现规划意图与管制规则,更多的是对政策性的表达和对空间结构的管控和引导;而其中的规划用地结构调整表是控制用地构成的技术依据,不反映布局和位置。

比较起来看,《总规编制指南》、《用地用海分类》上下衔接,统合起来形成的用地分类和空间管控方法,更接近于土地利用规划的划分方式。

以前的城市规划的国标都是单一的一级分类和二级分类层层递进的树形关系,而现在的规划分区与用途分类应该是脱开的,即非树状层级对应关系。

这意味着同一地类可能出现在多个不同分区内,比如耕地有可能出现在生态保护、生态控制、农田保护,甚至是城镇发展和乡村发展区。

在分区中主要体现的是主导的功能以及管控政策,具体的用途是由“用地用海分类”来规定的,而在同一种用地分类下,对应在不同的分区内,管控的要求可能是不同的。

未来国土空间规划中用地图,和传统的用地图的画法可能有很大的不同,看不到那么多的图例斑块,规划分区是表达空间结构和管控意图的;而我们传统意义上,用于进行规划管理的规划要件,可能只是一个内部的技术文件,诸如权属和具体的使用要求等,都是在内部的技术文件中逐步明确的,而不是看到的规划图斑那么刚性的东西,具体的内容需要上报审批。

在地方,已经逐步在探索新的管理框架下尝试新的技术方法实践。如2020年10月发布的《浙江省国土空间规划分区分类指南(征求意见稿)》中明确了国土空间规划用地(用海)分类、用途分类、用途分区(类似“用地用海分类”中的用途分区),以及国土空间规划城乡建设用地管制分区(可理解为主体功能区)。其中国土空间规划用途分类是浙江省创设的一个新的分类,用来衔接“用地(用海)分类”和“用途分区”,体现了空间的政策性和用途。不同的分类分区是不同的组合,规模结构管控就要用“用地用海分类”,在空间结构层面是“规划用途分区”,到详规层面用地布局可能会用“用途分类”。

综上,分区分类分有两种类型,或者说是两个维度。一种为空间分类/分区,如《市级国土空间总体规划编制指南》中的分区,更偏向于政策的差别,即划定的分区内的基本政策相同;另一种为管理分类,其涉及到用地的权属,具体的功能,用来进行开发管理和上报审批,以及适应从国家到地方的树状指标结构的监测。

这两种分区类型是不完全对应的,规划分区较为灵活,一个用地政策可以对应多种功能;省级层面的分区更为原则,上下级灵活传导,而用地分类要保持稳定性,上下级树状传导。

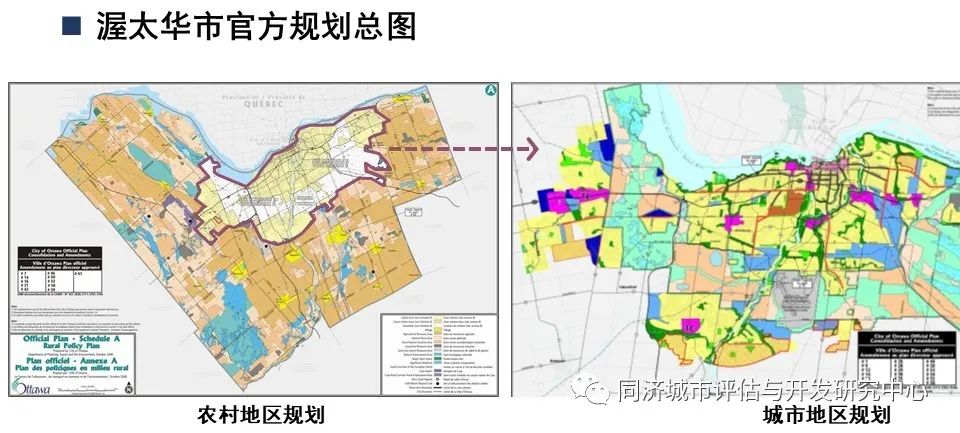

我们必须明确分区分类不是绝对的技术工具,其背后是一个规划体系,体现的是上下层级规划的关系逻辑。我们可以看一下国外的空间分类。以加拿大为例,我们可以看到在不同的规划层级,由于其对应的目标不同,并不从国家层面要求统一的,在不同的层次,甚至不同的城市,其空间分类有明显的不同。其中的逻辑是,空间分区分类的稳定并不意味着一成不变,这种人为的划分是根植于行政管理、规划管理和土地用途管理制度的。时间关系,国际比较这部分就不展开讨论了。

总结起来看,在国土空间规划的框架下,市县的国土空间总体规划中的用地分类和功能分区与之前的树形体系是不同,现在是一个相对开放的体系,这是一个非常大的进步。分区分类还可以有差异性,应该体现规划层级,如在市县以及详规层面应该体现其不同层级的属性。

在宏观层面,表达的是结构引导,有限指标的传导,底线管控,甚至图数是不对应的,体现战略意图和底线管控,主要目标在于标示及控制规划区内关系区域利益的重要要素、结构性要素,如交通和基础设施用地、重要公共设施用地、生态用地、农业用地以及自然景观区域等,且要区分不同部门的权责、不同性质的开发以及不同的规划管理范围;在中微观空间(建设层面),则需要精细对接管理,图数一致,上下可溯。

▌注:本文为国匠城编辑、排版,转载请在明显位置标明来源

微信扫描二维码加入学社

每日学习 共同进步

1、长按识别二维码加入城市规划学社

2、在各大应用商店下载知识星球APP

3、在知识星球APP中搜索规划相关内容

原文始发于微信公众号(国匠城):市县国土空间规划中的分区分类标准思考

规划问道

规划问道