新时代下,我国工业化和城市化进程加快,社会急速发展,自然资源的开发利用强度与日俱增,生态环境面临着巨大挑战。随着生态文明建设的稳步推进,我国出台了一系列相关的政策文件,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确指出,对自然资源、生态环境实行限制性措施。作为国土空间规划的基础,双评价的最终成果为“生态、农业、城镇”三大空间和“生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界”三线的划定提供重要基础支撑作用。

“双评价”指资源环境承载力与国土开发适宜性评价,资源环境承载力是基于一定发展阶段、经济技术水平和生产生活方式,一定地域范围内资源环境要素能够支撑的农业生产、城镇建设等人类活动的最大规模;国土空间开发适宜性是指在维系生态系统健康的前提下,综合考虑资源环境等要素条件,特定国土空间进行农业生产、城镇建设等人类活动的适宜程度。

自然资源部前后发布了多个版本的《资源环境承载力和国土开发适宜性评价指南(试行)》(以下简称“指南”),均是以土地资源、水资源、气候、生态、环境、灾害、区位等自然本底要素为基础数据,从生态保护、农业生产、城镇建设三个方面进行计算评价。目前“双评价”指标体系覆盖各个层面,并已形成多种影响因素综合叠加的完整评价体系。

生态保护方面,涵盖了生态服务功能和生态环境敏感两部分。生物多样性、水源涵养、水土保持、防风固沙、海岸防护等生态系统服务功能越重要,或水土流失、石漠化、土地沙化、海岸侵蚀等生态敏感性越高,则说明生态保护重要性越高。

农业生产适宜性方面,从农业生态和生产的要求出发,对其自然、社会环境条件的有利与不利方面以及对农业生产的影响程度进行综合分析评价。地势越平坦,水资源丰度越高,光热余额充足,土壤环境容量越高,灾害风险低,土地连片规模和程度越高,农业生产适宜性等级越高。

城镇建设适宜性方面,在调查分析城市自然环境条件的基础上,根据用地的自然条件和人为影响,以及修建的要求进行全面综合的质量评价,以确定土地的适宜程度。

红河哈尼族彝族自治州位于中国云南省东南部,北连昆明,东接文山,西邻玉溪,南与越南社会主义共和国接壤,北回归线横贯东西。国土面积3.293万km²,辖4市9县(蒙自、个旧、开远、泸西、弥勒、石屏、建水、屏边、河口、金平、绿春、元阳),总人口456.1万人(2012年),是一个多民族聚居的边疆少数民族自治州,有241万少数民族人口。红河州文化底蕴深厚,有滇南政治、经济、军事、文化中心蒙自;有世界锡都个旧;有国家历史文化名城建水;文献名邦石屏;有河口和金水河两个国家级口岸,不仅是云南近代工业的发祥地,也是泛亚强通道上的核心城市。

本文引入多个具有红河州当地特色的指标,运用GIS工具,采用栅格叠加重分类的方法,对“双评价”初步结果进行修正。

红河州地处滇东、滇东南、滇西三大成矿带交接部,已探明或开采的有色金属、黑色金属、非金色矿产共49种。各种金属、非金属矿藏中,锡、锰及伴生金属铟、铋、银在云南省和全国占有重要地位。依托矿藏,红河州发展了近代工业。州内有近30个矿种。个旧、蒙自、金平、元阳等地矿产分布较为集中,产生了一系列有色金属产业。

红河州年均水资源量223.09亿m³,水资源充沛但时空分布不均匀,蒸发量大。

虽然水资源总量丰富,但降水时空分布很不均匀。虽河流众多,但是蒸发量大。北部人口耕地众多的南盘江流域水资源仅为全州的一成多,南部人口较少的红河流域降水占了八成以上。红河州雨热不同季,缺水是农业生产的主要影响因素。

人均水资源量方面,红河州高于全国平均水平,约为4 735m³/人。但南多北少,北部人口密集地区用水紧张。

红河州自然条件优越,土壤肥沃,雨量充沛,气候炎热,是种植双季稻和热带作物的好地方。红河州气候垂直分异度大,可以种植多种类型的经济作物。红河北部坝区是州内粮食和烤烟、甘蔗等经济作物的主产区,红河南岸则适宜稻谷、玉米、木薯、茶叶等多种作物生长。州内畜牧业的发展条件较好,生产持续快速发展,肉类基本自给。

红河州地质构造复杂,地质灾害主要有滑坡、崩塌、泥石流等。灾害高发地为红河、元阳、金平、绿春等县。地质灾害主要威胁城镇建设。城镇建设中道路对于坡脚的切挖,采矿对于山体的破坏,会进一步诱发地质灾害。红河州地质复杂,在城镇建设及矿产开发的过程应更加注重防治地质灾害。

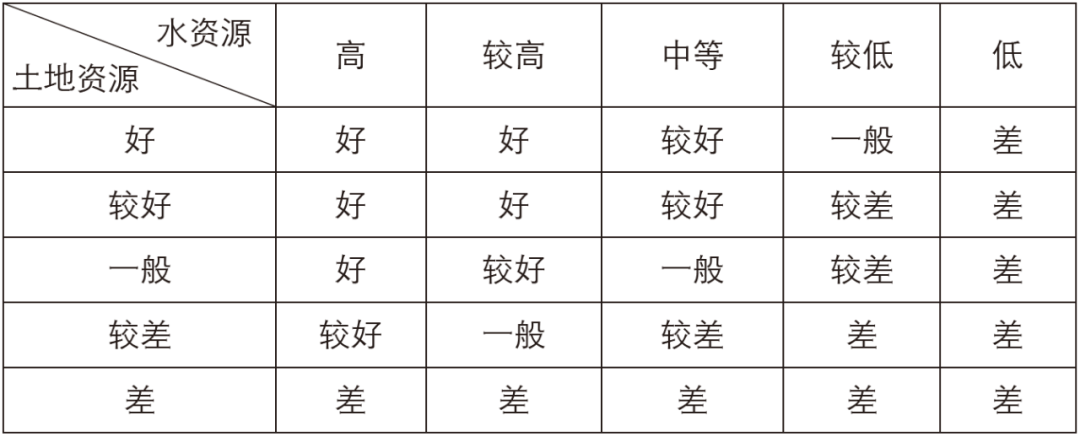

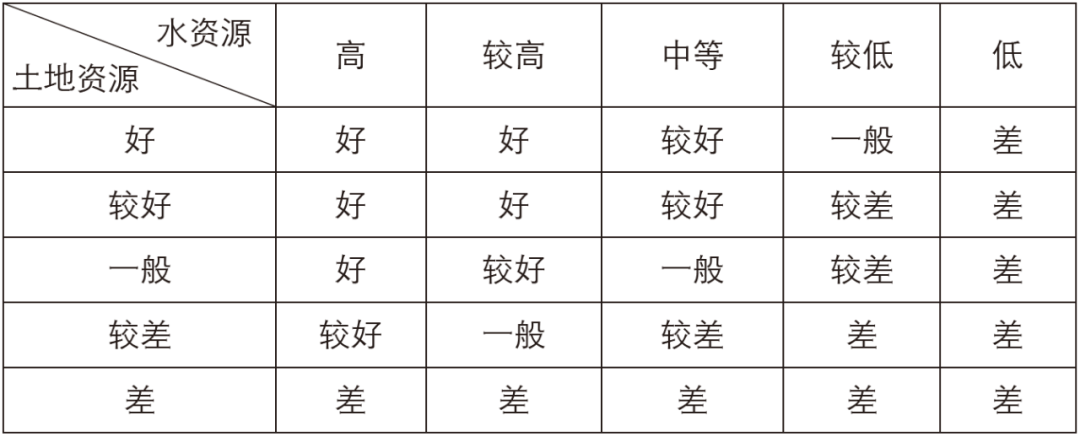

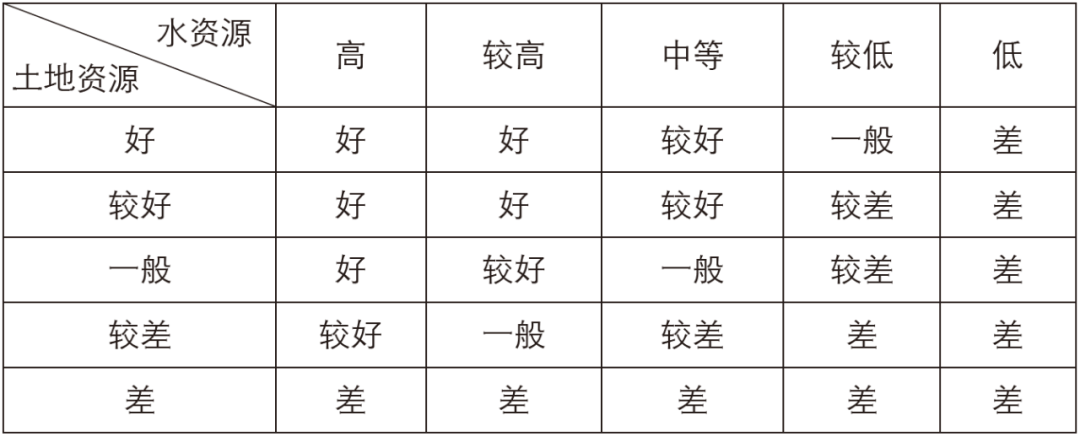

基于农业耕作条件、农业供水条件得到农业生产适宜性等级初判,并结合光热条件、土壤环境容量及气象灾害风险评价结果修正,得到红河州农业生产适宜性评价结果(表1)。

表1 农业生产适宜性等级初判矩阵

评价结果表明,红河州农业生产适宜性等级评价适宜的区域总面积为10375. 94km²,占州域面积的31.51%;农业生产适宜性等级评价为不适宜的区域总面积为10603.27km²,占州域面积的32.20%,主要为地形陡、起伏度大的区域。

各市县中,元阳县的农业生产适宜空间最小,面积为287.46km²,占适宜区面积的2.68%;河口县农业生产适宜区面积为345.12km²,占适宜区面积的3.21%;农业生产空间最大的县市区为弥勒市,农业生产适宜区面积占适宜区面积的19.31%。

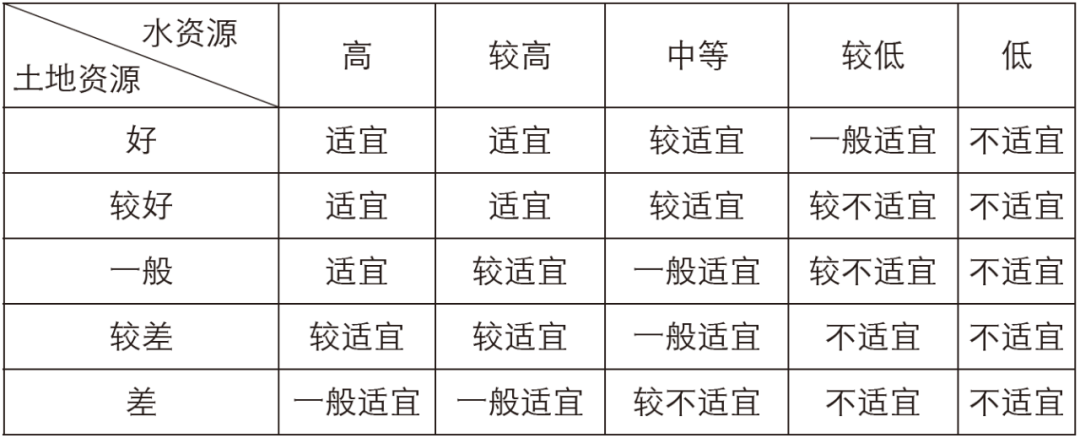

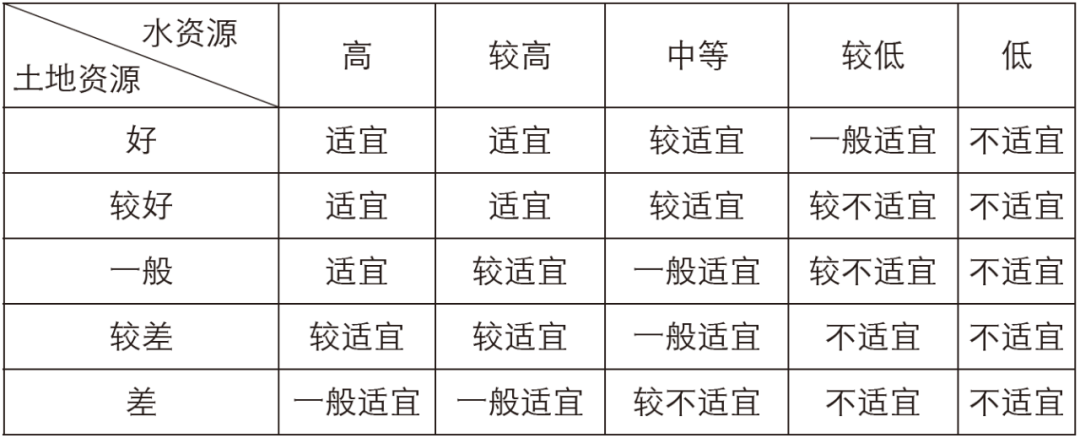

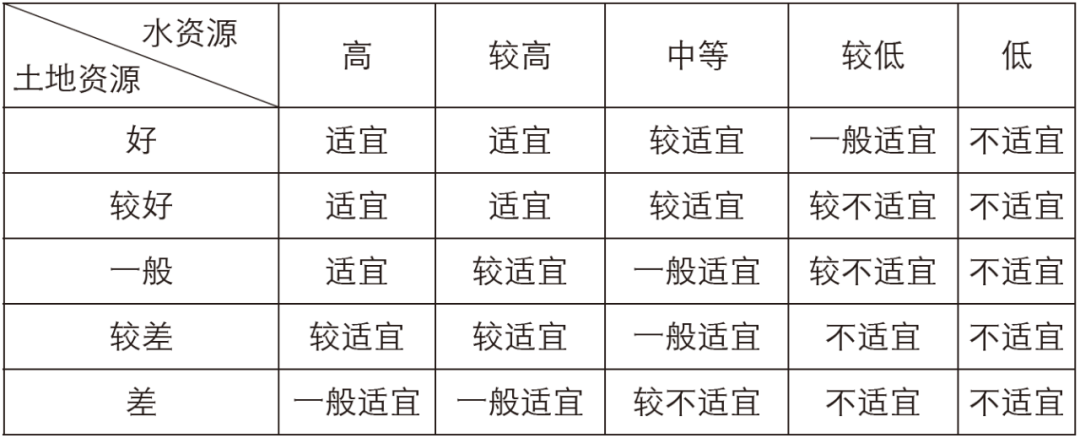

基于城镇建设功能指向下的水资源评价和土地资源评价得到城镇适宜性评价初判结果,并结合水环境容量、大气环境容量、舒适度条件、区位优势度、灾害评价结果修正,得到红河州城镇建设适宜性评价结果(表2)。

表2 城镇建设适宜性等级初判矩阵

分析结果表明,红河州城镇建设适宜性评价等级为适宜的区域面积为6 903.55km²,占州域面积的20.96%。各市县中,绿春县的城镇生产适宜空间最小,为2.99km²,占适宜区面积的0.04%;红河县城镇生产适宜空间面积为6.27km2,适宜区面积的0.09%;城镇生产适宜空间最大的县市区为弥勒市,城镇生产适宜空间为2 421.69km²,占适宜区面积的35.08%。

红河州矿产资源丰富,以锡等有色金属矿为主。但是相当一部分矿产储量开发时间不足10年。矿区对周边人类活动与城镇建设的影响较大。红河州矿区较多,整体分布较为分散,红河州北部地区矿区点多且密集于南部地区,因此矿区对周边环境的影响这一因素对城镇建设适宜性的结果有着一定的影响。矿区对周边城镇的影响随着距离的增加而减少,将距离矿区的距离分为5个等级,分别为<500m,500~1 000m,1 000~1 500m,1 500~2 000m,>2 500m。对<500m的区域,初级结果降2级,500~1 000m的区域降1级,其他保持不变。

在GIS中,对各矿区点按<500m,500~1 000m,1 000~1 500m,1 500~2 000m,>2500m建立多环缓冲区,在重分类后与城镇建设适宜性初步结果进行叠加分析,得到矿产资源的修正结果。可以看出矿区对红河州的城镇建设和人类活动有一定影响,在引入指标修正后,城镇建设适宜区减少,城镇的承载规模减小,未来应优先开采大型矿山,推动矿区的集约化发展,减少对城镇建设的消极影响。

红河州位于中越边境地区,地质灾害频发,总体上呈现“北旱南涝、坝干山涝、风雹均衡、高霜低热、四季常显、灾种较全”的特征,灾害类型主要为旱灾、地震、冷冻、洪涝、缓坡、泥石流、崩塌等,并在多个区域都存在崩塌、滑坡等自然灾害隐患点,将地质灾害作为本次双评价的重要指标,旨在一定程度上为红河州防灾减灾提供参考。

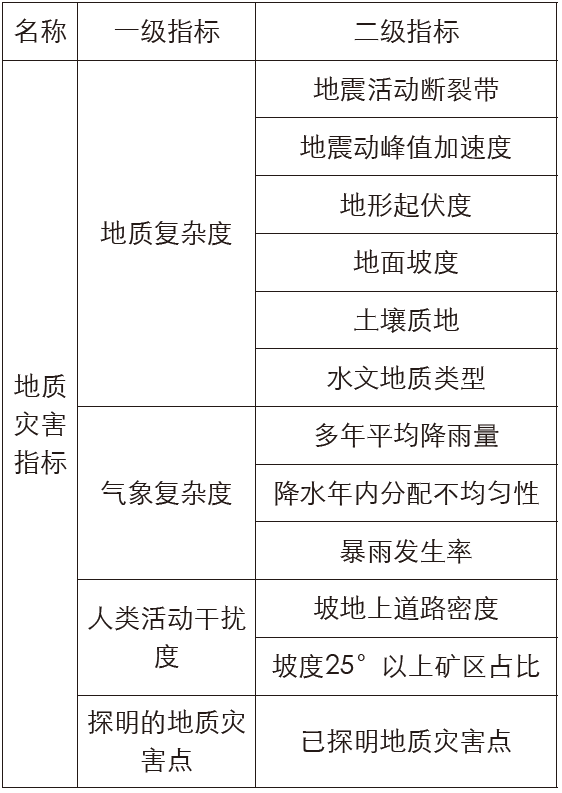

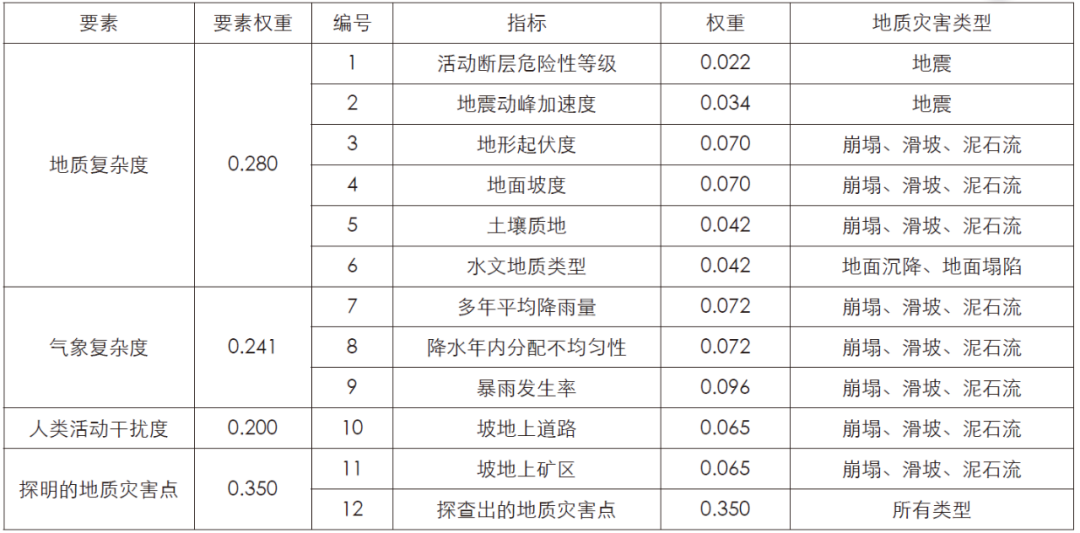

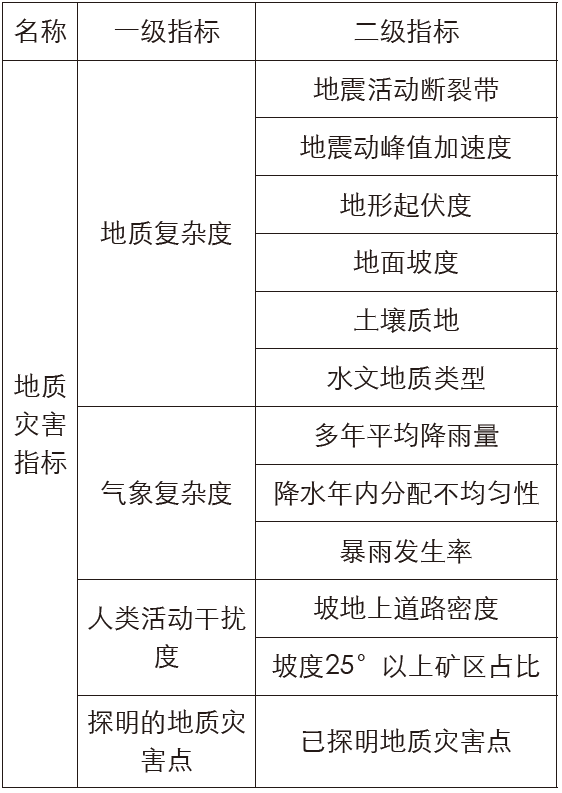

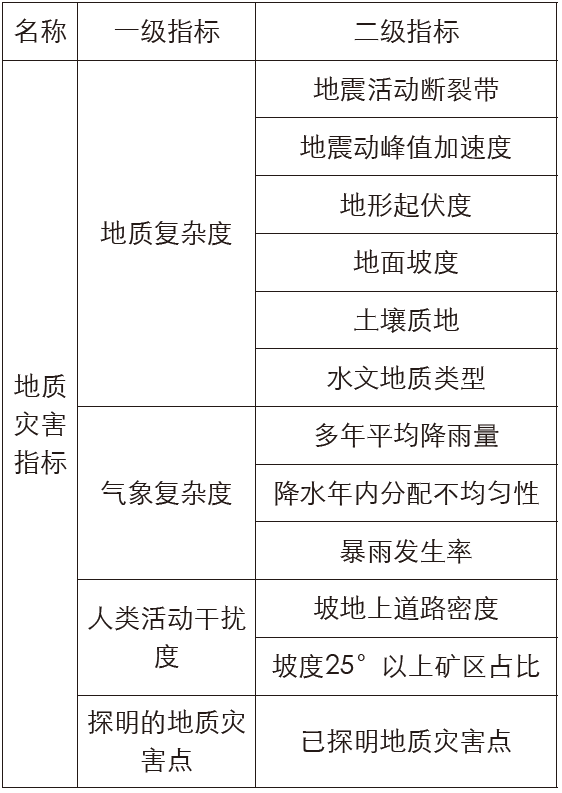

由于地质灾害评价自身具有较为特殊的特点,并且根据指标体系设计的初衷和目的,进行指标构建应遵循科学性、完备性、统筹协调、区域独特、动态性、可操作性等原则。根据现有已收集资料及红河州现状,构建红河州地质灾害评价指标体系(表3)。

①地形复杂度——活动断裂带、地震动粉加速度、地形起伏度

对断层、动峰加速度及地形起伏度分别进行评价,得到结果。

活动断层方面,红河州断层主要沿红河两侧分布,且北部地区断层带数量多于南部地区;动峰加速度方面,建水、石屏加速度数值较高,其余地区加速度较低,地震发生概率较低;地形起伏度方面,红河州南部地区地形起伏度高,较为复杂,北部地区地势较为平坦,发生地质灾害的概率较南部地区低。

对坡度、土壤质地及水文地质分别进行评价,得到结果。

坡度方面,红河州南部地区坡度明显大于北部地区,复杂程度高;土壤质地方面,红河州土壤质地总体危险等级较低,少数地区如红河两侧土壤质地为砂土,地质灾害危险性较高;水文地质方面,松散程度高且为松散岩类的地质类型发生地质灾害的危险概率高,红河州水文地质分类中,不含富水程度高的地质岩类,地质灾害发生概率整体较低,少数如红河两侧、泸西县北部地区、建水县西部地区等地区存在富水程度高的松散岩类,发生地质灾害的概率较高,危险性较大。

③气象复杂度——多年平均降雨量、降水年内分配不均匀性、暴雨发生率

对多年平均降雨量和近50年暴雨日数进行分析,计算日降雨量变差系数。

可以看出,降雨量方面,红河州整体呈现出南多北少的格局,绿春、金平南部地区多年平均降雨量最高;日降雨量变差系数方面,系数越大,发生地质危险的概率越高,弥勒、河口及泸西西部地区日降雨量变差系数大于3.0,危险性最高,其他区域危险等级从北到南逐渐降低;暴雨日数方面,红河州南部地区暴雨日数明显多于北部地区,南部地区灾害危险性较高。

通过识别坡度在25°以上的道路及矿区反映人类活动,得到结果。

将道路按照道路网密度进行分类,在高坡度区域道路网密度越高,危险性越高,红河州南部地区高坡度路网密度大于北部地区,危险性也高于北部地区;矿区方面,红河州坡度大于25°的矿区空间上较少,主要集中在个旧市,该地区发生地质灾害的可能性较高。

根据《红河州在册资质灾害隐患点明细台账》,将红河州灾害点经纬度导入GIS中,通过核密度分析,可以看出红河州南部地区的灾害点数量和密度明显大于北部地区,每平方公里大于10个,灾害发生危险性也大于南部地区。

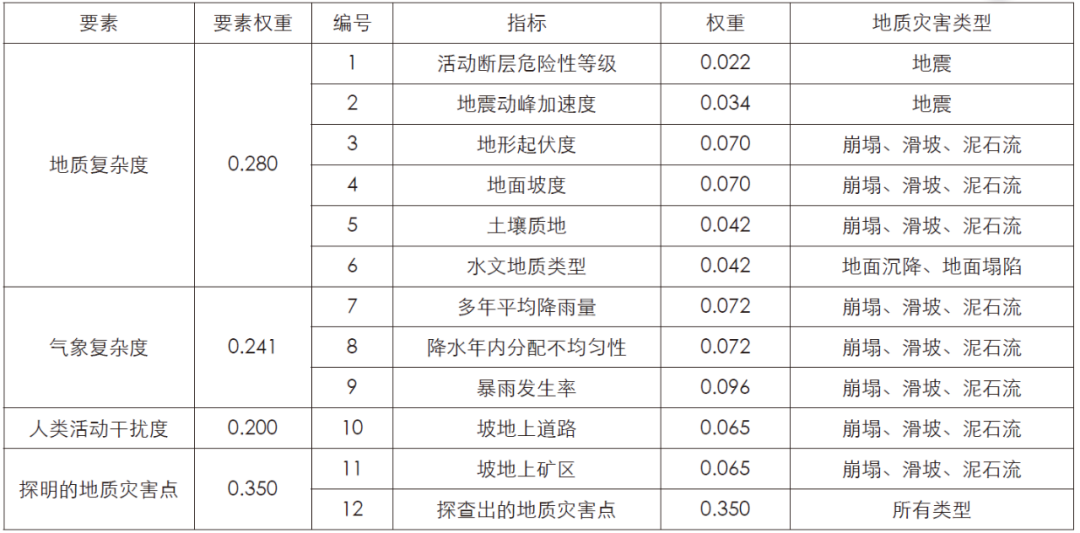

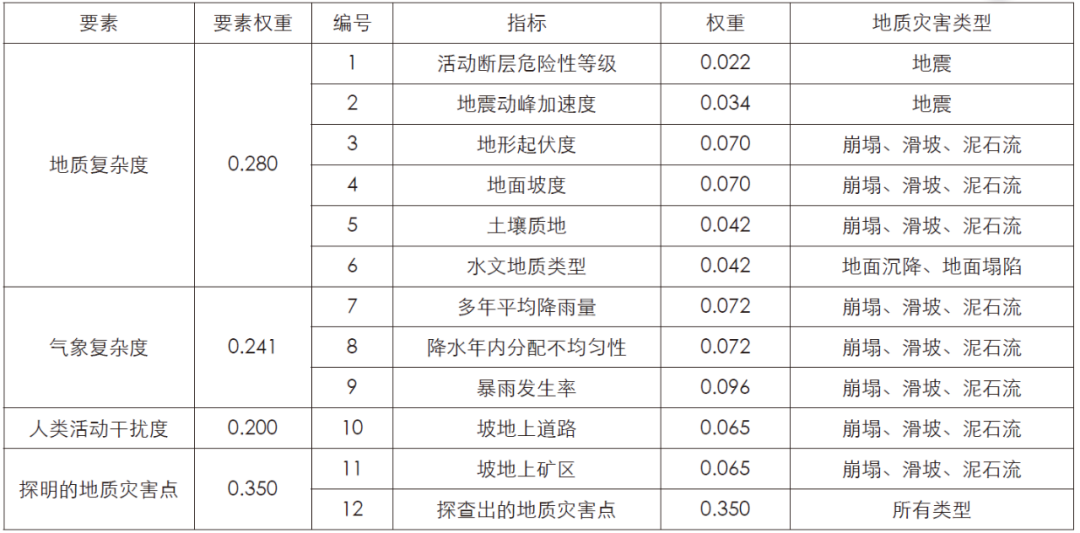

通过层次分析法对各个指标进行打分,运用yaahp软件进行运算,最终得出各指标的得分。其中,目前存在的地灾点权重最大,其次是地质负责程度,人类活动干扰度的权重最小(表4)。

通过GIS加权叠加,最终生成红河州灾害评价图,可以发现,灾害高发地位红河县、元阳县及金平县,均位于红河南部地区,该地区坡度较高,地形起伏度较大,降水量多,且道路多位于高坡度地形之上,因而灾害的危险性程度较高。

哈尼梯田位于云南省元阳县哀牢山南部,是红河州的特色农耕文明,元阳哈尼族开垦的梯田随山势地形变化,哈尼梯田是整个红河农业耕种系统的典范,元阳梯田是哈尼梯田的核心区域。

哈尼梯田一般处于坡度较高地方,本文在坡度分类时,将原有最高等级的>25°修正为30°,即(≤2°,2~6°,6~15°,15~30°,>30°),并将遗产区的适宜性结果提升2个等级,缓冲区的结果提升1个等级。

可以看出,哈尼梯田范围内,农业生产适宜性得到了一定程度的提高,为后续三区三线的划定提供了一定参考。

红河州历史文化底蕴深厚,具有较强的自身特点,在“双评价指南”的基础之上,引入红河州特色指标,对矿产资源、历史文化、地质灾害分别进行评价,并得到以下几点结论:

(1)红河州矿产资源丰富,是云南金属矿资源集中的地区之一。以锡为主的冶金工业在云南处于领先地位,各类矿区空间分布较为分散,小型矿山数目较多,且对城镇建设及人类活动有着较大影响,缩小了城镇建设适宜区的范围,未来应以优先开采大型矿山为主,推动矿区集约化发展。

(2)红河州地质灾害频发,泥石流、崩塌、滑坡等灾害发生概率较大,并且红河州南部地区,尤其红河以南地区由于坡度较高,地形起伏度较大,灾害发生点密度明显增多。

(3)哈尼梯田作为红河州现代文明的代表,其对农业生产的影响力不容小觑,在引入哈尼梯田对农业生产适宜性的修正后,哈尼梯田核心区范围内的农业生产适宜性大幅度提升,为后续国土空间规划三区三线划定工作提供了一定的借鉴意义。

(4)红河州南北差异明显,以红河为界,其两侧要素差异更为显著,红河以南地区,坡度更高;地形起伏更大,自然灾害更为频发,农业适宜性也处于较差的等级,未来应加大红河以南地区的发展,缩小红河州南北差异的现有格局,做到南北联动、平衡发展。

本文的指标评价方法参考了部分专家文献中提及的方法,地域差别可能导致结果存在一定的误差,另外,红河州的全域面积较大,选取数据的分辨率为30km×️30km,在精度上可能也存在一定误差,在后续工作中考虑选取分辨率和精确度更高的数据用于计算和分析。本文结论仅作为科研依据,最终以双评价汇报成果为准。

陶世杰 安徽师范大学 硕士 规划师

温晓诣 博士上海同济城市规划设计研究院有限公司 高级工程师

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):新时代下红河州国土空间规划“双评价”特色指标创新探索