王健,中国农业大学土地科学与技术学院副教授

(1)在农户潜在融资需求方面,农村土地经营权流转行为对农户潜在融资需求促进作用明显。流转规模越大,农户潜在融资需求越高;流转合同签订,农村土地经营权流转的稳定性和农地可抵押性增强,农户潜在融资需求越高。(2)在融资渠道偏好方面,流转后农户沿着“非正规渠道-非正规与正规两者兼有-正规渠道”的偏好路径转变,逐步增加对于正规渠道的偏好。流转规模扩大及流转合同的签订会显著提升农户对正规渠道的偏好。研究结论:农村土地经营权流转会引致农户产生融资诉求效应,增加农户潜在融资需求,促使农户融资渠道向正规化转变。

农地规模化经营与金融支持之间有着密切“共生”关系,从农户基本的融资需求和认知变化上,仍需要更多研究来确认。农户融资需求可分为显性融资需求和潜在融资需求,显性融资需求是指已发生且被满足的融资需求,潜在融资需求则是指未发生但存在融资倾向的需求,研究发现,既有研究更多的是基于显性融资需求得出结论,尽管部分学者基于农地抵押融资意愿的影响因素进行了研究,但流转对于农户潜在融资需求及融资渠道偏好影响研究还是较为单薄。农户显性融资需求的渠道反映是因市场约束形成的客观结果,未必能真实反映农户融资诉求,正是显性融资需求与潜在融资需求存在差异,导致金融机构信贷配给和金融市场供需不平衡,农户潜在融资需求无法得到满足。基于此,本文试图通过理论分析并借助大样本数据,从农户潜在融资需求与渠道偏好视角,探寻农村土地经营权流转的融资诉求微观作用机制。

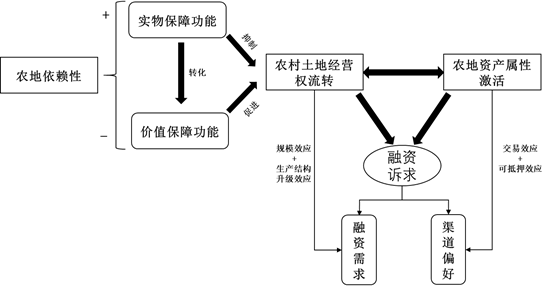

2.1 农地资产属性激活下农村土地经营权流转的农户融资诉求

农地作为可利用且社会生产生活依赖性较强的土地资源,具有显著的资产属性。当对农地赋予传统就业和社会保障功能时,农地资产属性容易被抑制和忽视。城镇化与劳动力转移下,传统生产者对于农地依赖性减少,农地的实物保障功能逐渐转化为价值保障功能,在“三权分置”制度改革下,市场配置经营权使得农地资产属性被显化。农村土地经营权流转显化了农地交换价值,农地资产属性被激活,流转的规模效应促进了各生产要素流动与重组,同时农地规模经营及其采用的新生产结构、生产技术使利益相关者的生产利润增加。规模化、新技术、新生产方案均需要“大额”的资本投入,因此,农村土地经营权抵押作为融资工具在实践中被广泛接受,实现了农地金融化,带动了农村金融市场发育。农户融资诉求脱胎于传统生产走向现代生产。从融资需求方来看,农地规模效应使农地资产价值提升,这使农地价值覆盖贷款额度成为可能,降低了农户面临的交易成本配给,农户潜在融资需求显化;从融资供给方来看,规模经营体现了农户还贷能力,农地可抵押性增强降低了金融机构的信贷风险,银行、农村信用社等正规金融机构将会吸引农户选择正规渠道进行融资,影响农户融资渠道偏好。农地资产属性激活后,通过影响融资供求双方,进一步作用于农户潜在融资需求与渠道偏好(图1)。

图1 农地资产属性激活下农村土地经营权流转的农户融资诉求理论框架

2.2 农村土地经营权流转与农户潜在融资需求

以经营权流转对农地资源进行重新配置,将带动资本要素重新配置,影响农户潜在融资需求。农村土地经营权流转会促使农户生产行为朝着规模化、市场化的方向转变。农村劳动力向非农产业转移,农业产业结构升级在内在需求上也会促使资本要素代替劳动要素,由劳动密集型转变为资本密集型。农村土地经营权流转同时伴随的是现代要素投入,农户提高了自己的生产效率及收入水平,生存小农逐步演变为理性小农。伴随规模化的农村土地经营权流转,农业生产通过机械化、产业化的路径推动了资本对劳动的替代,在各类因素叠加下,引起农业资本深化,其中一个明显的特征是提高了农户潜在生产性融资需求。

农村土地经营权流转通过高用地成本和高强度农业投资来影响农户融资诉求。农村土地经营权流转推动了资本对劳动的替代,同时推动了生产成本的增加,使得通过流转增加经营规模的农户试图通过金融服务来承担土地成本。为追求生产利润最大化,农户会对转入土地的利用方式进行升级,生产结构向高端化转变,即使农户仍然以粮食作物作为主要农产品种植,也会选择资本密集程度相对较高的新品种新技术。农户融资需求旺盛,也会面临着更多的信贷数量配给,造成潜在融资需求增加,同时农户潜在融资需求在很大程度上受到流转合同签订的影响,由于流转合同的签订,增强了农村土地经营权流转的稳定性,使得农地可抵押性增强。可见流转规模、流转合同签订及流转用途的差异会对农户潜在融资需求产生不同的影响。

2.3 农村土地经营权流转与农户融资渠道偏好

诸多实证研究显示,中国农村土地金融市场为正规渠道和非正规渠道的二元供给结构,正规渠道和非正规渠道在贷款规模、利率水平、抵押要求、贷款期限等方面存在较大差异。正规渠道主要指以商业银行、村镇银行、农村信用社等为代表的有组织有机构的融资渠道,非正规渠道表现形式较多,既有无组织无机构的个人借贷,也有有组织无机构的各种合会、标会、招会,还有有组织有机构的典当、贷款公司、农村基金互助社、互联网金融等(表1)。农户选择哪种渠道在很大程度上取决于两种渠道融资成本差异和可得性。

表1 农户不同融资渠道的类型及特点

|

渠道类型 |

分类 |

特点 |

优缺点 |

|

非正规渠道 |

个人借贷 |

无组织无机构 |

优点:依赖熟人社会,借贷方便,一般不需要抵押物或对抵押物要求较低; 缺点:规模小,监管缺失,风险较大。 |

|

合会、标会、招会 |

有组织无机构 |

||

|

典当、贷款公司、农村基金互助社、互联网金融 |

有组织有机构 |

||

|

正规渠道 |

商业银行、村镇银行、农村信用社等 |

有组织有机构 |

优点:依赖制度信任,规模大,有监管保障,风险较小; 缺点:借贷一般需要有抵押物且对抵押物要求较高。 |

资料来源:参考《农村民间金融风险控制研究》一书的研究,笔者进行梳理总结。

以民间金融为特征的非正规渠道依赖熟人社会,在农户之间进行资金互助,但规模普遍偏小,且存在隐形利息,难以满足农户因转入土地扩大生产规模所需资金。少数情况下,民间金融组织也能够提供稍大额借贷,但是利率一般较高,农户难以承担成本,同时也存在信用风险。非正规渠道难以提供风险咨询、支付结算等金融服务,但在可获信贷受到约束的情况下,非正规渠道有其独有的成本和信息优势,很大程度上替代了正规融资渠道,在农村信贷市场中占据主导地位。

随着中国金融市场发育和完善,市场竞争加剧,正规金融机构逐渐进入农村金融市场,城镇化下农户观念和习惯逐渐市民化,在一定程度上使得他们纠正传统认识偏差,更青睐银行、农村信用社等正规金融机构。农户经营规模的扩大及流转土地后生产结构的升级促使农户融资渠道偏好从基于人际信任的亲戚朋友或民间金融组织等非正规渠道,逐步转为基于制度信任的银行、农村信用社等正规渠道。政府财政风险补偿、贷款贴息等金融政策支持,加上农地收益相对稳定,确保了正规金融机构信贷支农的安全性,同时由于农户流转土地后,随着经营规模增大,农户可抵押物数量增多,抗风险能力提升,银行、农村信用社等正规金融机构也释放出了着力满足信贷需求的有利信号,正规渠道在农户潜在融资需求上显化作用增强,这使得农户在转入土地后更可能偏好正规渠道。在充分审视自身状况的基础上,为了追求自身利益最大化,农村土地经营权流转后,农户对于融资渠道的选择发生改变,沿着“非正规渠道-非正规与正规两者兼有-正规渠道”(Informal-Both-Formal)的偏好路径转变,逐步增加对于正规渠道的偏好。

农村土地经营权的流转给中国农户的融资诉求带来显著的影响。在农户潜在融资需求方面,农村土地经营权流转显著增加了农户潜在融资需求。流转规模越大,农户潜在融资需求越高;流转合同签订,农村土地经营权流转的稳定性和农地可抵押性增强,农户潜在融资需求越高。在融资渠道偏好方面,基于信贷成本及满足度的考虑,流转后农户沿着“非正规渠道-非正规与正规两者兼有-正规渠道”的偏好路径转变,逐步增加对于正规渠道的偏好,流转规模扩大及流转合同的签订会显著提升农户对正规渠道的偏好。

内容有所删减、改编,未经原文作者审核,为编辑方便,已略去文中注释,完整内容请阅读原文。如有侵权,请及时联系,谢谢!

本文着重标记系编辑为便于读者阅读而添加,与原文作者无关。

中国土地政策与法律研究中心名誉主任 | 甘藏春

中国土地政策与法律研究中心主任 | 朱道林

审核 | 王健

编辑 | 吴昭军

原文始发于微信公众号(土地学人):袁士超、王健:农地经营权流转的农户融资诉求效应研究——基于中国家庭调查数据的实证分析

规划问道

规划问道