编者按

中国现代城市设计的发展源于本土需求,引于欧美学界,融汇建筑、规划、景观等多学科,已经成为中央和全社会共同关注的学科领域。回顾并记录中国现代城市设计发展的历程,不仅是学科发展的一项重要且紧迫的基础性工作,也能为当下中国城市设计的发展提供借鉴。为此,东南大学杨俊宴教授等历时四年,访谈了八位中国现代城市设计的典型亲历者——清华大学朱自煊教授,东南大学齐康院士、王建国院士、段进院士,哈尔滨工业大学郭恩章教授、金广君教授,同济大学郑正教授、卢济威教授。他们的忆述从不同的视角出发,全面回溯了中国现代城市设计的缘起、发展与演变脉络,是一部鲜活的中国城市设计口述史。

【文章编号】1002-1329(2021)05-0115-04

【中图分类号】TU984

【文献标识码】C

【doi】10.11819/cpr20210509a

【作者简介】

杨俊宴,东南大学建筑学院教授,中国建筑学会高层建筑与人居环境学术委员会副主任,中国城市规划学会学术工作委员会委员。

秦诗文,中国城市规划设计研究院上海分院城市规划师。

金探花,根特大学地理系博士研究生。

缪岑岑,杭州市规划设计研究院城市规划师。

齐康

东南大学建筑研究所所长,教授,中国科学院院士,中国城市规划学会特邀理事

齐康:要说对我印象最深刻的,应该是苏州的干将路。当年苏州拓宽干将路,为了留住苏州的老味道,我的老朋友周干峙委托我来做项目审查,让我把握两边建筑的基调和风格。当时苏州市建委决定,一定要做成苏州风格,如果没有齐康签字,方案就不能通过。我现在回想起来,这里头其实是需要城市设计的思维的。首先把苏州的黑白灰作为整体基调。在具体的审查过程中,由于道路拓宽,中间是一条8~12m的水池,两边是车行道,道路外侧新建建筑高度大概控制在20m左右,而原来的古建筑多数都是6~8m的样子。那么,这样就出现了一个问题,老建筑出檐只有六七十公分,新建筑做高,出檐就需要变大。于是我就规定高的地方出檐要做到3~4m。当时,吴良镛先生曾批评过周干峙,问他干将路为什么要做50m宽,周干峙说这是按规划办的。于是吴良镛先生亲自去干将路看,回来后却夸了我们做的事情。他指出,齐康同志怎么办,以后也怎么办。所以这个项目,我总结是属于指导性的城市设计。之后我一直坚持免费审查这个项目10年,直到工程全面完工。

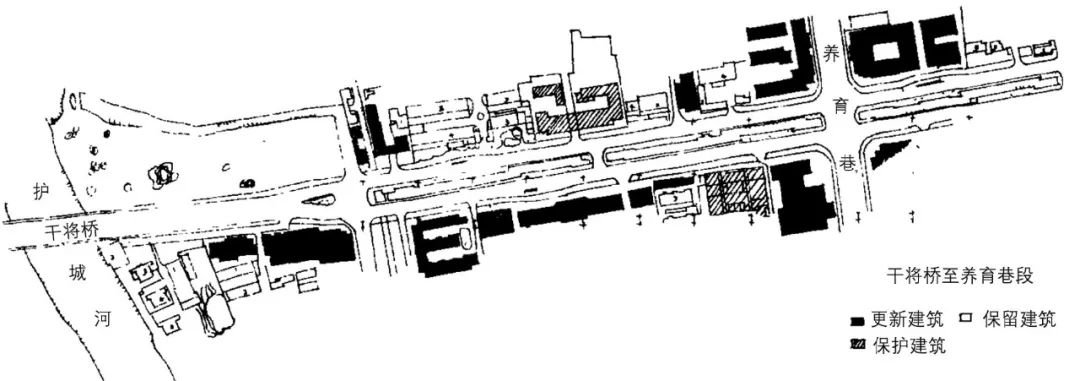

▲ 苏州干将路沿街建筑群平面图

资料来源:参考文献[1]。

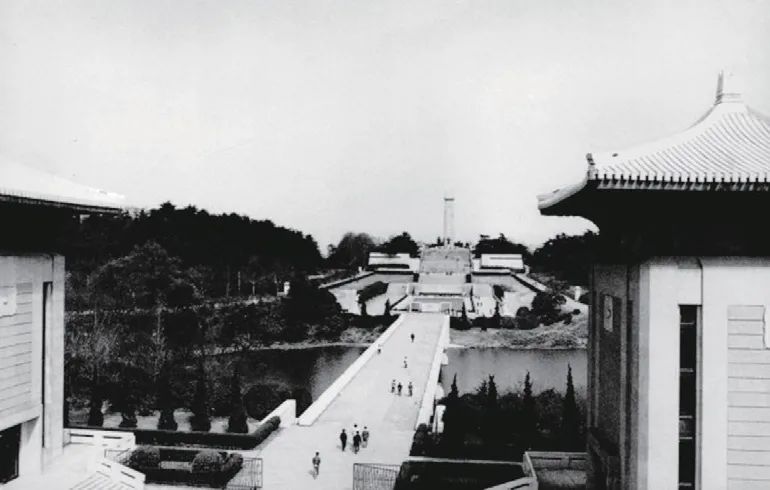

▲ 南京雨花台中轴线建筑群设计平面图

资料来源:参考文献[2]。

▲ 南京雨花台烈士纪念馆看纪念碑

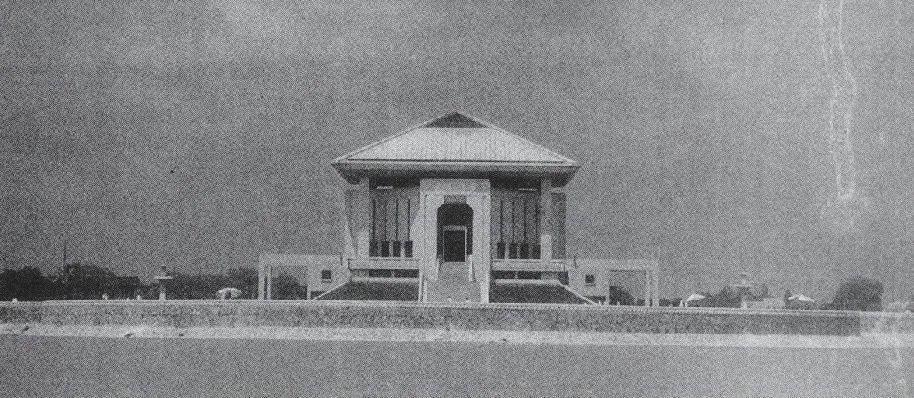

▲ 淮安周恩来纪念馆总平面图

▲ 淮安周恩来纪念馆的湖对岸眺望图

资料来源:参考文献[4]。

齐康:Urban Form和Urban Morphology这两个概念,在东方大概我是最早一个研究的。因为我觉得城市的形态,不是一个简单的形状——Pattern,而是具有可变性的。在城市形态的背后,是城市经济、环境等多方面的影响,这个方向的研究对城市设计产生了关键性的指导作用[5]。

▲ 北京中国国学中心鸟瞰图

杨俊宴:上世纪50年代的时候,您同杨廷宝先生一起调研北京城市,开启了对城市形态的研究,能否谈谈当时的经历?

齐康:我当时在北京进修,一开始在国家城建总局规划处,当时我是小组长。北京1958年的第一张总平面图草图就是我们画的,那张图很大,大家都趴在地上画图。当时北京市委副书记郑天翔说,你们都要向齐康同志学习。不过,我那个时候也不是很懂得要怎么去规划,过程中也吃了不少苦,但是我个人很珍惜这次宝贵的学习机会。

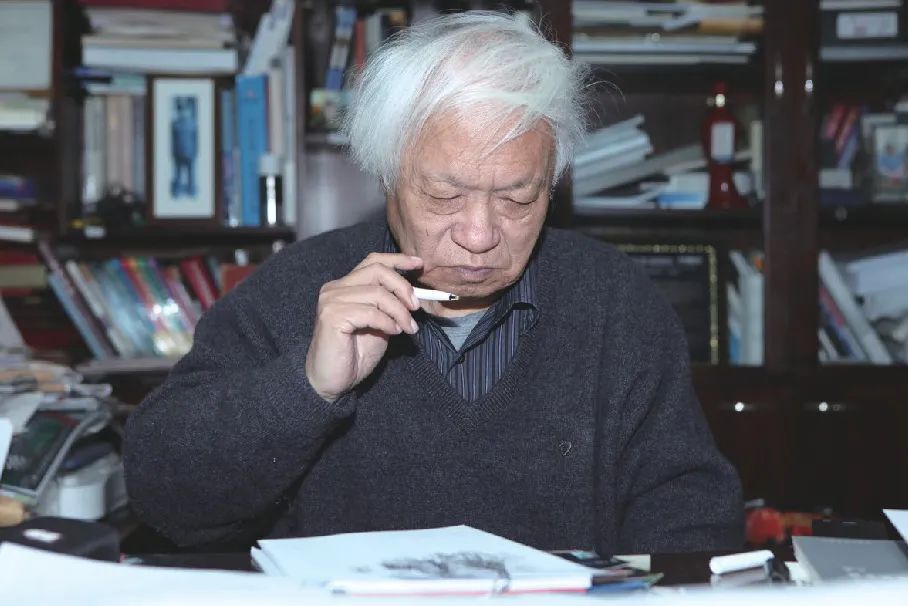

▲ 采访齐康院士的过程

资料来源:笔者团队拍摄。

杨俊宴:齐先生是东南大学建筑系里面最早的规划教研室的主任,能不能请您谈一谈当时的工作情况?

齐康:那时候我主要是做城市设计,所以在规划教研室。当时在马鞍山的项目很多,有一个街坊要做成区中心。我在里面做了一组建筑,虽然主要是东西向的,但是由于形态处理得很错落有致,是折角形的,所以每个房间仍然可以有很好的光照。那个时候我已经开始关注城市形态问题了,比如每条路分别可以看到什么样的景观?这是最早研究的城市形态的变化问题。

杨俊宴:齐先生在这个期间培养了很多如今城市设计领域的大师,能否请您谈一谈当时为什么会想到做城市设计这个方向的?

齐康:项秉仁是第一个往城市设计方向走的博士。不过,项秉仁当时的选题,不叫城市设计,而是当时在建筑学领域中一个非常前沿的领域,叫城市建筑学。正好有一次,我看到杂志上的法国高校已经在做这方面的研究了,所以,我就对项秉仁说,你的研究中关注到了很多城市方面的东西,博士的选题能否以这个为核心。他听完以后也很兴奋,他原本也希望能把这些研究串起来,写成一篇博士论文。我带第一个博士生的时候,心里其实也不踏实——能不能带得好?从当时答辩评委的阵容就能看出来,秘书是咱们东南大学的潘谷西先生,答辩评委还有清华吴良镛先生、同济冯纪忠先生、天大沈玉麟先生等。

▲ 1985年项秉仁博士论文答辩后合影

(前排左起:周干峙,沈玉麟,郑孝燮,吴良镛,陈占祥,余庆康,冯纪忠,戴复东,项 秉仁;后排左起赵大壮,鲍家声,张致中,潘谷西,黄伟康,杜顺宝,吴明伟,齐康)资料来源:齐康院士提供。

杨俊宴:1980年代中国的城市设计开始逐步兴起,有什么内在的原因吗?

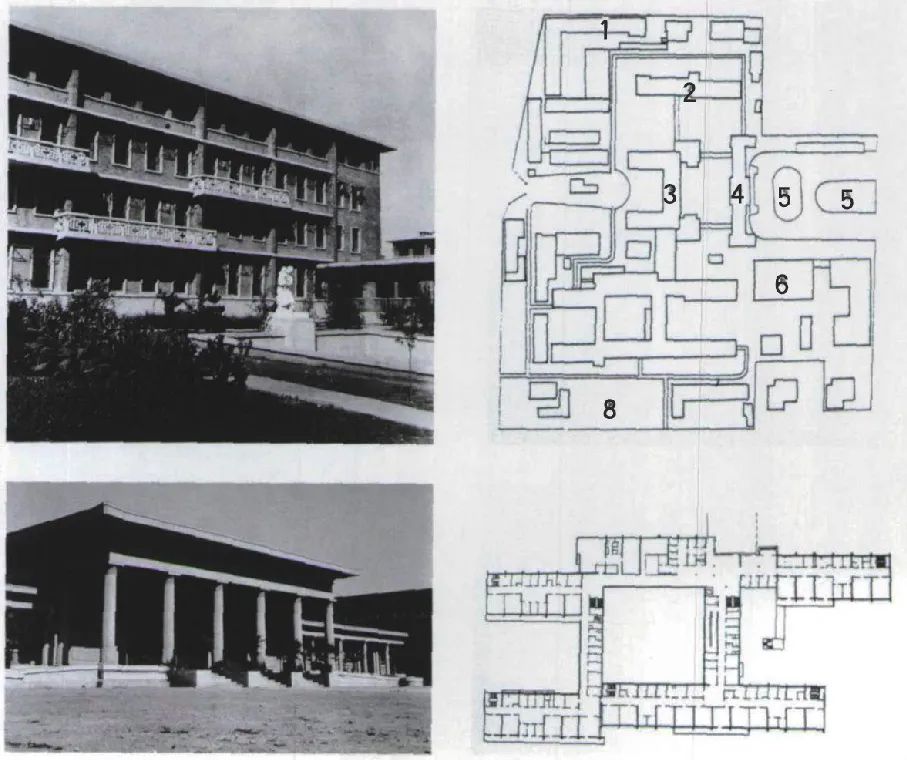

▲ 北京儿童医院效果图与平面图

资料来源:参考文献[7]。

初期,城市设计在广州做得不错,尤其是莫伯治等建筑师做的系列大型建筑工程,充分考虑到了周围的城市环境[9]。然后,城市设计从广东传到了上海,比如上海闵行一条街,同样也是建筑群的设计。这个大概集中在1980年代初,当时先后有一些建筑师关注到了城市,做了很多建筑群的设计。然后,随着城市化进程越来越快,城市设计就越来越受到关注。我认为城市设计、城市形态的研究,最重要的一点就是需要整体考虑,我正好写过一篇文章,主题恰好就是整体城乡设计[10]。

▲ 齐康院士在画建筑画

采访时间:2018年10月

[2] 刘绍山. 纪念建筑设计的典范──评《日月同辉:南京雨花台烈士纪念馆、碑轴线群体的创作设计》[J]. 新建筑,1999(3):61-63.

[3] 齐康. 日月同辉:南京雨花台烈士纪念馆,碑轴线群体的创作设计[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社,1998.

[4] 齐康. 象征不朽精神寄托无尽思念——淮安周恩来纪念馆建筑创作设计[J]. 建筑学报,1993(3):24-28.

[5] 齐康. 城市的形态[J]. 现代城市研究,2011,26(5):92-96.

[6]特辑:中国建筑学会建筑创作大奖(2009-2019)__获奖作品 __2016. 中国国学中心[J]. 建筑实践,2019(12):166-169.

[7] 中国建筑师学会建筑师分会. 20世纪中国建筑遗产[J]. 建筑创作,2006(4):134-147.

[8] 齐康. 杨廷宝谈建筑[M]. 北京:中国建筑工业出版社,1991.

[9] 莫伯治. 建筑创作的实践与思维[J]. 建筑学报,2000(5):44-51.

[10] 齐康. 整体宜居环境建筑学研究[J]. 科学对社会的影响,2010(3):40-45.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【城市设计口述史】中国现代城市设计的漫忆——齐康院士访谈

规划问道

规划问道