湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统,被誉为地球之肾,在维持生态系统平衡方面发挥着重要作用,湿地资源保护一直受到国内外高度重视。在生态文明建设的大背景下,湿地作为重要的生态要素,其保护不仅需要明确湿地斑块的边界,还应从保护湿地生态系统完整性、保障湿地生态功能不降低的角度出发明确湿地的保护范围。借鉴国内外典型城市的湿地保护范围划定及其空间管控要求,有助于成都市探索与本地湿地资源特征相匹配的湿地资源保护与利用的方式方法,也期为成都国土空间规划、公园城市示范区建设提供思路。

湿地是自然生态系统中连接陆地生态系统和水域生态系统的重要纽带,与森林、海洋并为地球三大生态系统,被誉为地球之肾。为保护全球湿地资源,1971年由18个国家共同签署了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》(简称《湿地公约》),致力于通过国际合作,保护湿地在涵养水源、净化水质、蓄洪抗旱、调节气候和维持生物多样性等方面的重要作用。截止至2016年,湿地公约的缔约国已达到169个[1]。

我国于1992年签署加入《湿地公约》,多年来一直重视湿地资源保护。原国家林业局先后多次组织开展了全国湿地资源调查,并针对湿地保护工作出台了系列文件。自然资源部同样关注湿地资源的保护,自2018年组建以来,就将湿地作为一项重要自然资源纳入国土空间管控体系。同时为加强湿地保护与管理,出台了一系列针对自然资源登记、调查和监测的工作方案和相关办法,实现对自然资源特别是湿地资源的认定,保护和管理。

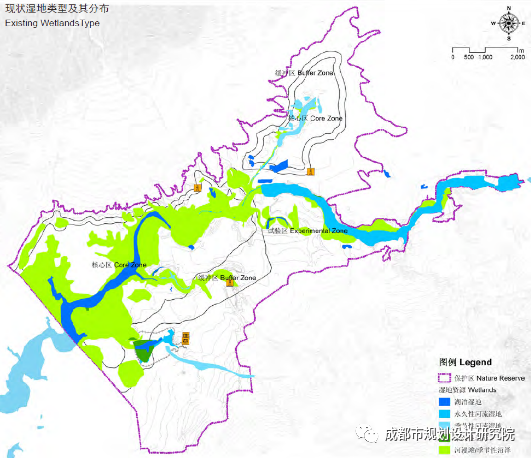

根据四川省林业厅第二次湿地资源调查结果,成都市总湿地面积占国土总面积的2%,其中75%为河流湿地。在生态文明建设的大背景下,湿地作为重要的生态要素,不仅要明确湿地斑块的地类边界,还应从保护、管理湿地生态系统完整性的角度明确湿地生态系统的保护边界[1]。本期前沿通过借鉴国内外湿地边界的确定方式和保护区管控要求,为成都市下一步进行湿地资源的保护与利用,开展国土空间规划,打造公园城市示范区提供思路和方法借鉴。

《湿地公约》明确了湿地是指天然的或人工的,永久的或间歇性的沼泽地、泥炭地或水域地带,带有流动或静止、淡水或半咸水及咸水的水体,包括低潮时水深低于6米的海域[2]。该定义受到全球广泛认可,我国亦沿用此定义[3]。

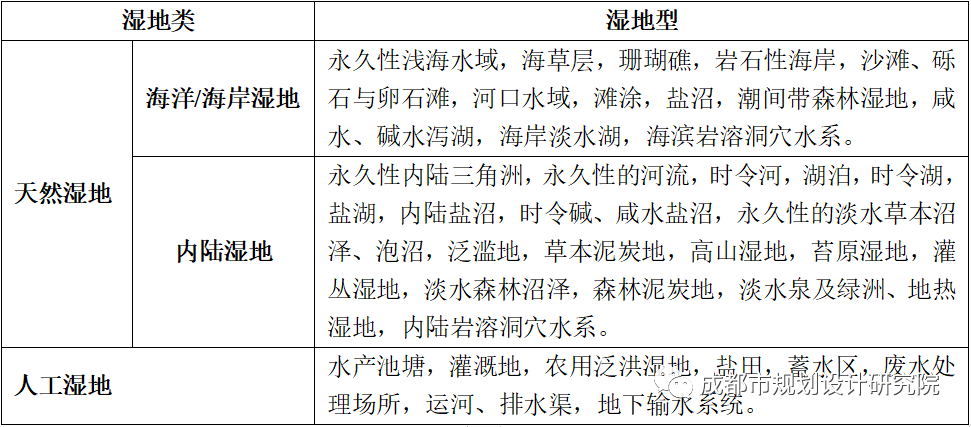

《湿地公约》中明确将湿地分为天然湿地和人工湿地两大类,其中天然湿地又分为海洋或海岸湿地和内陆湿地,总共包括42种湿地类型,具体见表1。

表1 《湿地公约》关于湿地类型的分类系统

国家林业局于2013年完成全国第二次湿地资源调查,湿地分类与《湿地公约》保持一致,主要调查范围为8公顷(含)以上的近海与海岸湿地、湖泊、沼泽、人工湿地,以及宽度10米以上、长度5千米以上的河流。根据四川省第二次湿地资源调查,成都市主要包括天然湿地中的河流湿地、湖泊湿地以及各类人工湿地,湿地总面积28716.32公顷(不含稻田/冬水田),占国土总面积的2%。其中河流湿地面积为21544.41公顷,占全市湿地总面积的75%;湖泊湿地面积为193.16公顷,占全市湿地总面积的1%;人工湿地面积为6978.75公顷,占全市湿地总面积的24%。

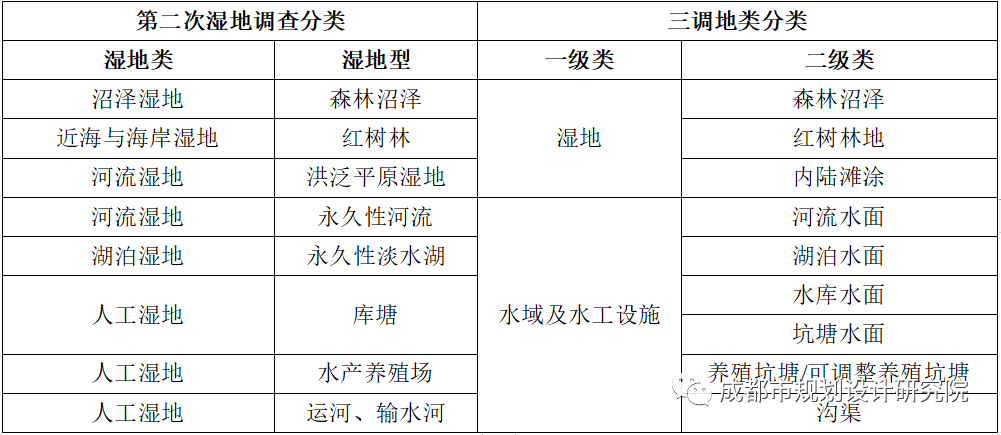

2017年,国家开展了第三次全国国土调查(以下简称三调),调查精度提升到1米。三调工作中的湿地分类以《第三次全国国土调查工作分类地类认定细则》为依据,明确了湿地地类包括红树林地,天然的或人工的,永久的或间歇性沼泽地、泥炭地、盐田、滩涂等(表2),而对于河流、湖泊、坑塘和水库等地类则未列入湿地地类中。根据第三次国土调查结果显示成都市共涉及红树林地、森林沼泽和内陆滩涂3类湿地,湿地总面积仅为1320.44公顷,仅占国土总面积的0.1%。

表2 第二次湿地资源调查和三调湿地分类对应关系

长期以来由于湿地调查的精度受限,我国对于湿地的保护和管理主要针于面积8公顷以上的湿地,对于8公顷以下的小微湿地缺少保护与管理经验。2018年我国在《湿地公约》大会上提交了《小微湿地保护与管理》决议草案并通过审议。小微湿地(Small and Micro Wetland)是指全年或部分时间有水、面积在8公顷以下的近海和海岸湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地以及宽度10米以下,长度5千米以下的河流湿地,包括小型的湖泊、坑塘、河浜、季节性水塘、壶穴沼泽、泉眼、丹霞湿地等自然湿地和雨水湿地、湿地污水处理场、养殖塘、水田、城市小型景观水体等人工湿地。其主要分布在城区和乡村区域,不仅可以为各类野生动物提供了舒适的栖息环境,大幅提高生态环境质量,还可以改善城市和乡村地区的人居环境。

为加强湿地保护与管理,2019年7月自然资源部等多部委联合印发了《自然资源统一确权登记暂行办法》,要求将湿地等作为独立自然资源登记单元,依据全国国土调查成果和湿地等各类自然资源专项调查成果,对自然资源的所有权和所有自然生态空间统一进行确权登记。随后四川省、成都市也相继出台了自然资源登记确权暂行办法,并开始开展全省、全市的自然资源统一确权登记工作。同时,自然资源部公布了《自然资源调查监测体系构建总体方案》,明确以第三次全国国土调查为基础,按照自然资源分类标准,组织开展全国性的自然资源基础调查和专项调查工作,包括对湿地调查成果进行实地核实,验证每块湿地的边界范围、植被情况及生物多样性等实地现状。

综上所述,基于湿地生态系统完整性,为保护湿地生态功能和价值,建议沿用《湿地公约》中的湿地分类系统,将河流、湖泊等纳入湿地资源中;并按照《自然资源统一确权登记暂行办法》的要求,以第三次国土调查数据和湿地专项调查成果为基础,划定湿地边界。

3 湿地保护范围划定与管控

国内外经验借鉴

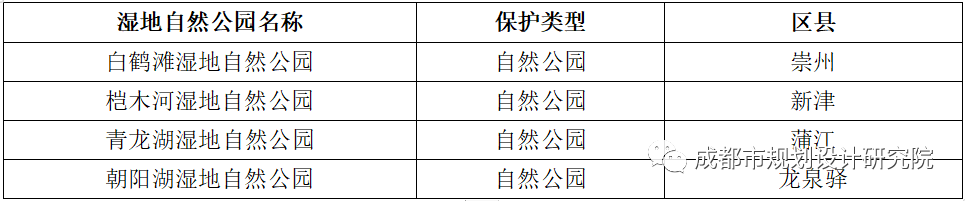

根据国家林业局发布的《湿地保护管理规定》,我国湿地保护体系主要由湿地保护等级和湿地保护类型两部分构成。2019年发布的《成都市湿地资源保护利用规划(2018-2035年)》已经划分了湿地保护等级,包括国家级重要湿地、省级重要湿地、市级重要湿地和一般湿地,并构建了湿地自然保护区和湿地公园两类保护类型,共规划各类湿地保护类型总计9814.35公顷,全市湿地保护率为34.4%。根据成都市最新的自然保护地体系,现有自然公园4个,包括白鹤滩湿地自然公园、桤木河湿地自然公园、青龙湖湿地自然公园和朝阳湖湿地自然公园,成都市目前暂无湿地类型的国家公园和自然保护区。

表3 成都市现状湿地自然公园统计表

目前,面积较小且资源价值较低的湿地尚缺少相关保护体系的支撑。北京市、黑龙江省、江苏省等地在现有湿地保护类型的基础上,还增加了湿地保护小区的保护类型,这是一种由县级以下行政机关设定的面积较小的保护区域。成都市目前暂无对于湿地保护小区的规划建议和建设指引。江苏省湿地保护规划强调,湿地保护小区是为加强湿地资源保护,保证湿地生态系统健康,充分发挥湿地综合效益,服务于地方生态建设,而予以特殊保护管理的湿地区域,是全省湿地保护体系的重要组成部分。对纳入全省湿地资源信息数据库的湿地斑块,但不具备条件或不宜大面积划建自然保护区、湿地公园的区域,特别是重要水源地、重要野生动植物栖息地、渔业资源保护地、重要生态廊道、河口湿地、湿地文化保存地等,要因地制宜建立湿地保护小区并加强保护。江苏省出台了《建立湿地保护小区的有关事项通知》对湿地保护小区的认定条件、认定程序和有关要求进行规范。通知明确湿地保护小区的申请条件为,包含单个湿地斑块面积在8公顷及以上的近海与海岸湿地、湖泊湿地、沼泽湿地、人工湿地或宽度在10米以上、长度5千米以上的河流湿地。同时要求拟建设湿地保护小区宜以人为干扰较少的自然湿地区域为主,同时不与自然保护区、森林公园、湿地公园等范围重叠。在申请流程上要求由县(市、区)指定湿地保护小区建设方案,经专家审查评估后由政府审批建设,明确湿地保护小区的名称、范围、总面积、湿地面积及管理责任主体。扬州市依据国家相关规定和江苏省相关规定,对全市湿地按级按类全面保护构建了包含湿地保护小区在内的较为完善全面的湿地保护体系。

国务院2019年7月印发了《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,要求将自然保护地按生态价值和保护强度高低依次分为国家公园、自然保护区和自然公园3类。应在充分考虑各类湿地等级的基础上,完善现有的湿地保护体系,同时明确与国家自然保护地体系的对接,实现对国家各类自然要素的统一保护和综合开发。

3.2.1基于“三要素”理论的湿地保护范围划定

水文、土壤和湿地植被是湿地最为明显的三大特征[3]。作为生态系统组成最重要的要素之一,经过长期观察的水文指标和湿地植被指标能有效反映出湿地的边界条件。同时土壤作为各类成土因素的综合产物,能够真实反映出各类自然地理要素长期综合作用的结果,土壤形态对环境变化较迟缓,能够有效的反映出整个系统的环境变化[4]。现实状态下湿地区域可能被水生生境或非湿地生境所包围,按照湿地“三要素”的理论,湿地植被是指生长在完全淹没条件或周期性存在土壤淹没情况下的植物总和。湿地保护范围内的优势物种可能是专性湿地植物、兼性湿地植物或兼性旱生植物等。湿地水文特征是指在生长季节的某一时间内周期性淹没或土壤饱和的区域的所有水文特征,并根据其淹水持续时间和淹没深度的不同呈现出永久淹没地、半永久淹没地、定期淹水饱和地等。土壤条件要求当区域土壤包含足够支撑水生植被的有机质并且该区域具有湿地水文指标时,土壤才能被成为“湿地”土壤。湿地保护范围应在明确湿地斑块边界的基础上,从湿地生态系统功能完整性出发,形成能够有效保护湿地斑块并在发生环境影响时能够对湿地斑块进行缓冲的外延区域。如在湿地边界外围以兼性植物为优势物种,区域水文条件呈现出定期淹水饱和或不规则性淹没的生态区域等。美国陆军工程团综合水生植被、含水土壤和沼泽水文地理三种要素利用“三要素试验法”划定湿地边界并综合湿地“三要素”之间的相互影响延展出湿地保护范围,同时形成了完备的技术手册。《工程兵团湿地开发手册》(Regional Supplements to the Corps of Engineers Wetland Delineation Manual)中对湿地植被、兼性湿地植被和旱地植被等进行了明确的区分,规定了湿地的含水土壤和湿地水文控制指标,明确了湿地的保护边界[5]。除此之外随着数学模拟和遥感技术的不断进步,有研究者将三种独立的技术指标合成为一个综合性指标,以保证湿地基本生态功能为前提,通过数学模型法,确定了能够增强生态服务功能的河岸缓冲带边界,并以此边界作为湿地资源的保护范围[6]。

3.2.2以自然保护区及湿地公园划定湿地保护范围

根据2017年新修订的《中华人民共和国自然保护区条例》,申请建立自然保护区时需根据所在地区的自然系统区域、动植物物种集中分布情况、特殊地形地貌及自然遗产分布划定自然保护区范围。湿地自然保护区的界限和范围应当满足湿地“三要素”的基本条件,兼顾保护对象的完整性和适宜性,结合地物边界和区域地形划定自然保护区及湿地公园边界范围。对于湿地公园原则上要求面积应不小于100公顷,其中湿地率不低于30%。保护区及湿地公园内部根据“三要素”理论,根据不同区域的植物优势植被、水文淹没特征和土壤含水情况划定湿地公园保育区,保证湿地核心斑块的生态功能。以2013年国家林业局发布的《湿地保护管理规定》为基础,各省市相继开展了湿地自然保护区和湿地公园的建设管理工作,结合自身实际情况,在湿地保护范围内根据生态资源现状和主要功能进行管控分区的划定,并明确了相应的管控要求。

青海祁连黑河源国家湿地公园位于青海省祁连县境内黑河流域源头区,是青海东北部、甘肃及内蒙古地区重要的生态屏障,湿地公园内主要以河流湿地和沼泽湿地为主体。

根据湿地生态系统湿地水文淹没时间、淹没量、湿地植被的湿生性和土壤利用情况,对湿地公园不同生态要素进行湿地分区保护工作。共将整个湿地国家公园划分为保育区、重建区、合理利用区和管理服务区四个分区。其中湿地保育区是湿地的核心保护区,总面积占整个湿地公园面积的77.36%。边界划定主要依据湿地周边的地形条件,选取河道较宽、地形平坦、水流平缓、草本植物茂盛,且原生人员活动少的区域。保育区最大程度的保留其湿地生态系统功能,仅开展湿地保护、监测科学研究等活动。保育区外围是湿地重建区,以地形要素与保育区进行区分,部分生态环境受到干扰,存在一定的湿地退化现象,以进行生态修复和恢复湿地生态功能的工作为主,总面积占整个湿地公园面积的10.24%。合理利用区根据生态公园游憩活动需要进行空间划定。最外围的管理服务区是保护管理设备和集中的公共服务区域,根据保护和管理需求进行划定。

图1 青海祁连黑河源国家湿地公园布局图

图2 野鸭湖国家级湿地公园湿地斑块分布图

北京野鸭湖湿地公园内部包含不同湿地类型的多种湿地斑块,湿地斑块整体沿河道分布,局部斑块分散。结合现状湿地“三要素”指标对区域进行水资源生态敏感性评价、生态系统生态敏感性评价和鸟类生态系统敏感性评价。根据湿地公园综合资源敏感性评价结果,对湿地功能分区进行边界划定[7],共划分为湿地保护核心区、湿地保护缓冲区和湿地保护试验区。

在现状土地利用规划的基础上,对湿地公园不同分区内的其他用地功能进行调整。对湿地保护核心区内的农田、村镇建设用地及其他不具有湿地生态功能的用地地类进行分期分批腾退,保证湿地综合生态敏感性较高的区域生态系统功能的完整性。对湿地保护缓冲区内的原有农田及坑塘水系积极探索建设多功能的圩田、林带、草地等林泽复合湿地工程。沿湖沿河补植芦苇、菖蒲等本土野生湿生植物,建设成形态各异的水生植物田,进一步提升湿地生态系统保育生物多样性的生态功能。湿地保护试验区主要提供生态旅游、湿地环境教育等功能,同时为湿地与周边村镇的建设开发和农业生产提供生态屏障,以减少这些人为活动对湿地核心区的影响。

在湿地分区管控的基础上,野鸭湖湿地公园还采取了一系列的湿地生态修护措施。通过建设人工湿地将自然湿地斑块进行连接,实现大湿地套小湿地、小生境转化大环境,进一步增强湿地斑块的生态保育功能。对于季节性干旱导致水库水位下降等问题,湿地水系积极融入南水北调等供水建设工程,提升湿地公园水容量。同时在人工湿地和现状野鸭湖周围建议留出100米以上的修复隔离带,形成生态修复廊道,培育自然生境,保护人工湿地和现状野鸭湖的生态系统。修复隔离带具有多种基本功能,包括防洪,保持水土,减少水土侵蚀,改善土壤,净化空气和水质,并为湿地保护区内生物提供栖息地为迁移的鸟类提供停靠站。

3.2.3 通过湿地保护小区进行湿地保护

湿地保护小区类型的提出,主要针对面积较小、原生生态环境和动植物种群相对较弱的一般湿地。目前国内暂无湿地保护小区边界划定的技术指标及管控手段。通过引入美国湿地缓冲区的概念,作为湿地保护小区的边界认定和空间管控的借鉴。纽约的“淡水湿地法案”禁止任何可能对湿地生态造成影响的人工活动在湿地边界或湿地缓冲区内开展。将湿地“三要素”的生态指标进行量化,为城市及乡村中的小型湿地斑块划定了三个圈层的湿地缓冲区。其中以最临近湿地和水体的部分划定25英尺(约等于7.6米)的缓冲区,严格限制人工活动,保护湿地和水生生态系统的原生性。中间部分至少保证50英尺(约等于15米)宽度区,区域以被动的娱乐活动(远足小径、慢跑绿道等)和部分雨水管理实践活动为主。最外围的25英尺(约等于7.6米)范围,主要提供湿地与城市建设的防护隔离。通过借鉴美国湿地缓冲区的划定办法,结合不同湿地保护小区的资源特征,科学研究适宜的缓冲区宽度,划定湿地保护小区的边界。

部分欧洲国家也对城市和乡村中的小型湿地开展了一系列保护工作,这些管理方法都可以作为湿地保护小区的建设和管控经验。如英国的“百万池塘项目”(Million Ponds Project)、西班牙的“池塘与生活项目”(Ponds with Life)通过对一般小型湿地的跟踪监测,理清了一般小型湿地的范围、周边湿地植被、土壤类型等资源特征及建设情况,并加强了对于此类小型湿地的保护与管理。苏格兰于2000年编制了《池塘、水塘和小内湖:苏格兰小水体管理和建设的优秀实践指南》,加强对小型湿地的生态恢复和开发利用。目前,我国林业部门正在广泛征求意见,加快制定有关湿地保护小区的管理规定。

在湿地保护小区生态保护和恢复的前提下,通过借鉴重庆市梁平区的利用开发模式,为周边社区的经济发展提供“双赢”局面。重庆市目前已经探索出推动湿地与全域旅游、乡村振兴、脱贫攻坚等深度融合的“湿地+”发展模式,比如“湿地+环境治理”、“湿地+特色产业”、“湿地+保护利用”等,充分利用湿地和周边稻田、林地的自然资源优势,打造具有生态功能、服务功能和景观美学功能的湿地保护小区,促进人居环境改善,推动城乡生活方式转变。

4 对成都湿地边界确定的启示与建议

以成都市湿地资源确权登记工作为契机,按照《自然资源确权登记操作指南》和《自然资源调查监测体系构建总体方案》要求,以第三次国土调查为基础,开展湿地专项调查,支撑成都市湿地保护范围的确定工作。在专项调查中,还应对成都市的湿地调查成果进行实地核实,验证每块湿地的实地现状,更新湿地调查结果,获取湿地生物物种、水源补给、流出状况和积水状况等更综合的湿地信息。

以成都市湿地资源专项调查结果和《成都市湿地资源保护利用规划(2018-2035)》为基础,积极会同各部门开展成都市湿地生态系统保护的相关规划工作。将面积较小,相对分散的小微湿地纳入湿地等级体系,完善包括湿地自然保护区、湿地自然公园及湿地保护小区在内的湿地保护类型,明确各类湿地的保护范围。结合湿地生物多样性和湿地生态系统敏感性评价结果,在湿地保护区及湿地公园内划定保护分区,制定分区管控办法,保护湿地核心区、缓冲区的生态功能。同时借鉴黑龙江及湖北的湿地公园开发模式,引导湿地资源的合理开发利用。

基于湿地专项调查的结果,对于被城镇建设和农业生产活动所占用的湿地进行生态修护工作。在开展湿地恢复工作时应全面了解湿地的基本情况,包括优势物种、湿地水源、湿地水体季节变化等。湿地修复应当系统性的确定完整的现实及未来动态目标,根据生态系统自身的演替规律和区域生态功能的需要,分步骤分阶段进行生态恢复,逐步构建生态系统结构和生物群落,进而实现湿地整的生态系统服务功能。

对市域范围内的湿地资源定期开展的全覆盖动态遥感监测,支撑基础调查成果年度更新。将湿地资源调查与监测数据纳入国土空间数据管理平台,实现自然资源的统一管理,形成保护规划一张蓝图。同时,明确湿地边界、面积和管控要求,实现“总量+质量+布局”的全域国土空间用途管制。推进湿地保护制度建设,按照生态文明制度建设的总体要求,有计划地、逐步地建立包括自然湿地保护制度、退化湿地恢复制度、湿地生态补偿制度、湿地保护红线制度等一系列制度,强化依法“治湿”,开展湿地保护立法调研,并出台相关政策条例。

【1】 方爱玲,胡燕凌,米成林.第三次全国国土调查与湿地专项调查的衔接——甘肃省古浪县的实践探索[J].中国土地,2019(02):40-42.

【2】 刘红梅,皇甫超河,杨殿林.我国《湿地公约》履约对策研究[J].生态经济,2010(07):167-169.

【3】 殷书柏,李冰,沈方,付波霖.湿地定义研究[J].湿地科学,2015,13(01):55-65.

【4】 殷书柏,吕宪国.湿地边界确定研究进展[J].地理科学进展,2006(04):41-48.

【5】 Environments Laboratory. Corps of Engineers Wetland Delineation Mnual[M].US Army Corps of Engineers Press:Jan.1987

【6】 William D. Riley,Edward C.E. Potter,Jeremy Biggs,Adrian L. Collins,Helen P. Jarvie,J. Iwan Jones,Mary Kelly-Quinn,Steve J. Ormerod,David A. Sear,Robert L. Wilby,Samantha Broadmeadow,Colin D. Brown,Paul Chanin,Gordon H. Copp,Ian G. Cowx,Adam Grogan,Duncan D. Hornby,Duncan Huggett,Martyn G. Kelly,Marc Naura,Jonathan R. Newman,Gavin M. Siriwardena. Small Water Bodies in Great Britain and Ireland: Ecosystem function, human-generated degradation, and options for restorative action[J]. Elsevier B.V.,2018,645.

【7】 李少华.河流湿地缓冲带边界不确定性探析[J].人民珠江,2019,40(12):104-109.

【8】 阿多.基于遥感的野鸭湖湿地信息提取方法研究[D].西南大学,2011.

(长按二维码识别就可关注我哦^-^)

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):【前沿信息】湿地保护范围及管控研究

规划问道

规划问道