第一篇 基本概念

韧性——一种应对风险的有效手段

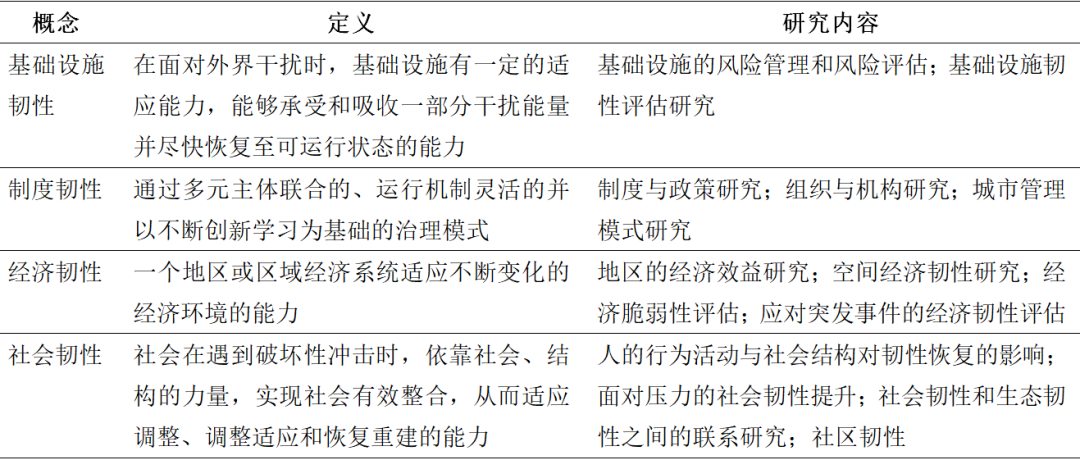

3 韧性在不同领域中的应用

3.1 生态韧性

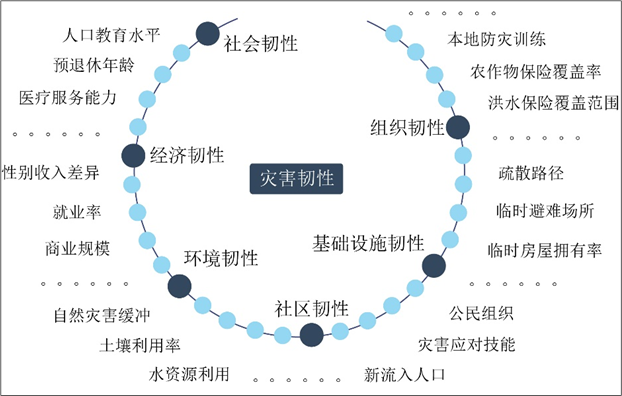

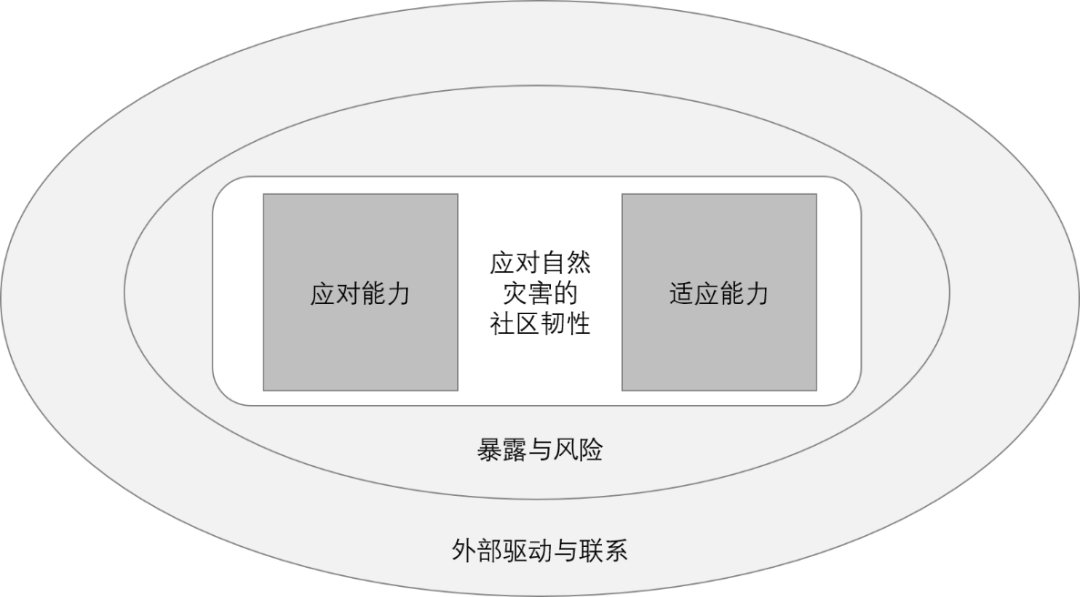

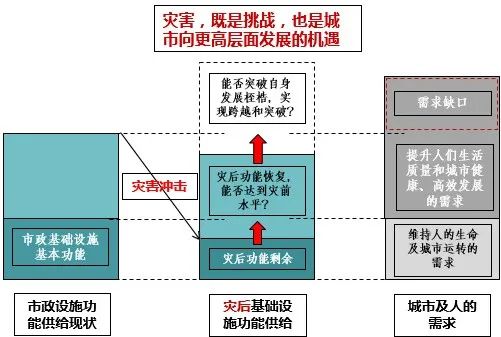

3.2 灾害韧性

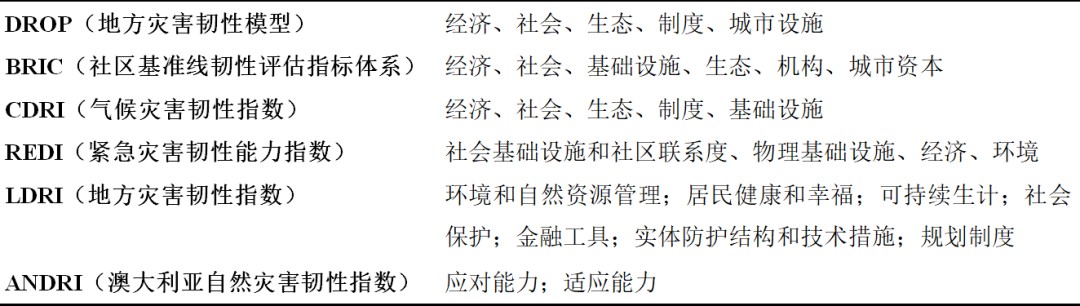

表1 国外基于城市系统的灾害韧性评估体系

[1] World Economic Forum. The global risks report 2021[EB/OL]. (2021) [2021-08-03]. http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf.

[2] ALEXANDER D E. Resilience and disaster risk reduction: an etymological journey[J]. Natural hazards and earth system science, 2013, 13(11): 2707-2716.

[3] Topics Geo 2016: natural catastrophes 2016[EB/OL]. (2017-03-09)[2021-06-15]. https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/TOPICS_GEO_2016-en2.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/TOPICS_GEO_2016-en2.pdf.

(downloaded at the bottom of the following page: https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/corporate-news/2017/2017-03-09-sharp-rise-in-natural-disaster-losses-measures-to-enhance-resilience-can-cushion-losses.html)

[4] LEWONTIN R C. Meaning of stability[J]. Brookhaven Symposia in Biology, 1969, 22: 13-24.

[5] ROSENZWEIG M L. Paradox of enrichment: destabilization of exploitation ecosystems in ecological time[J]. Science, 1971,171(3969): 385-387.

[6] FIERING M B. Alternative indices of resilience (water resources)[J]. Water resources research, 1982, 18(1): 33-39.

[7] MARTIN R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionaryshocks[J]. Journal of economic geography, 2010, 12(12): 1-32.

[8] 侯俊东, 肖人彬, 吕军. 地质灾害系统的经济弹性及其结构研究[J]. 灾害学, 2013, 28(3): 11-15.

[9] HOLLING C S. Resilience and stability of ecological systems[J]. Annual review of ecology & systematics, 1973, 4(1): 1-23.

[10] ADGER W N, BROWN K, NELSON D R, et al. Resilience implications of policy responses to climate change[J]. Wiley interdisciplinary reviews climate change, 2011, 2(5): 757-766.

[11] WALKER B, HOLLING C S, CARPENTER S R, et al. Resilience, adaptability and transformability in social-ecological systems[J]. Ecology and society, 2004, 9(2): 5.

[12] WU J, WU T. Ecological resilience as a foundation for urban design and sustainability[M] // PICKETT S, CADENASSO M, MCGRATH B, eds. Resilience inecology and urban design: linking theory and practice for sustainable cities. Dordrecht: Springer, 2013: 211-229.

[13] LEI Z, NINA S N, LAM, et al. Mining twitter data for improved understanding of disaster resilience[J]. Annals of the American Association of Geographers, 2018, 108(5): 1422-1441.

[14] CUTTER S L, ASH K D, EMRICH C T. The geographies of community disaster resilience[J]. Global environmental change: human and policy dimensions, 2014, 29: 65-77.

[15] MORLEY P, PARSONS M, MARSHALL G, et al. The Australian natural disaster resilience index[C]. International Conference on Building Resilience, 2016.

[16] FLEISCHHAUER M. The role of spatial planning in strengthening urban resilience[M] // PASMAN H J, KIRILLOV I A, eds. Resilience of cities to terrorist and other threats. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Dordrecht: Springer, 2008: 273-298.

[17] DAVOUDI S, CRAWFORD J, MEHMOOD A. Planning for climate change: strategies for mitigation and adaptation for spatial planners[J]. International journal of climate change strategies & management, 2009, 48(13): 2905-2910.

[18] GODSCHALKD R. Urban hazard mitigation: creating resilient cities[J]. Natural Hazards Review, 2003, 4(3): 136-143.

[19] MEEROW S, NEWELL J P, STULTS M. Defining urban resilience: a review[J]. Landscape and urban planning, 2016, 147: 38-49.

[20] JHA A K, MINER T W, STANTON-GEDDES Z. Building urban resilience: principles, tools, and practice[M]. World Bank Publications, 2013.

[21] DAWLEY S, PIKE A, TOMANEY J. Towards the resilient region? policy activismand peripheral region development[Z]. Newcastle. SERC Discussion Paper 53, 2010.

[22] SIMMIE J, MARTIN R. The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach[J]. Cambridge journal of regions economy & society, 2010, 3(1): 27-43.

[23] SATTERTHWAITE D. The political underpinnings of cities’ accumulated resilience to climate change[J]. Environment & urbanization, 2013, 25(2): 381-391.

[24] REHAK D, SENOVSKY P, SLIVKOVA S. Resilience of critical infrastructure elements and its main factors[J]. Systems, 2018, 6(21)

[25] GOMEZ C, BAKER J W. An optimization-based decision support framework for coupled pre- and post-earthquake infrastructure risk management[J]. Structural safety, 2019, 77: 1-9.

延伸阅读

原文始发于微信公众号(国际城市规划):全球汇 · 专栏 | 城市如何“韧性”(一)基本概念

规划问道

规划问道