2017年9月,中共中央国务院在对《北京城市总体规划(2016年-2035年)》的批复中指出,坚持以人民为中心,加强精细化管理,在精治、共治、法治上下功夫,既管好主干道、大街区,又治理好每个社区、每条小街小巷小胡同,让人民群众生活得更安全、更放心。北京市委书记蔡奇同志在2018年8月调研首都功能核心区时指出:要以崇雍大街和什刹海地区为样本推进街区更新,崇雍大街的更新要整体谋划、分步实施、作出示范。

2020年8月,党中央、国务院批复首都功能核心区控制性详细规划,为核心区的发展建设绘就了法定蓝图。核心区控规中要求:以东单北大街一线等形成的内环路为核心骨架,串联老城内重要的公共空间、历史节点和城市地标,形成集中展示老城文化、贴近百姓生活的文化空间;转型骨干道路功能,借助道路红线优化、车道缩窄、交叉口展宽切角优化和道路空间再分配,实现骨干道路功能转型为绿色交通主导,减少小客车过境交通量。

2021年,十三届全国人大四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,明确提出实施城市更新行动,为解决我国城市当前存在的突出问题,推动城市结构优化和品质提升指明了方向。

近年来,中国城市规划设计研究院(简称“中规院”)十分重视城市更新工作,在北京、拉萨、泉州、海口、三亚等地开展了一系列研究和实践探索,取得了显著的成效。为进一步贯彻落实党中央、北京市委有关指示要求,深入推进北京总规和核心区控规的落实,北京市东城区把崇雍大街环境整治提升作为重要抓手,开展具体实践。在东城区委区政府的委托下,中规院于2018年开展了崇雍大街街区更新的规划设计工作,以伴随式规划的方式提供技术服务。

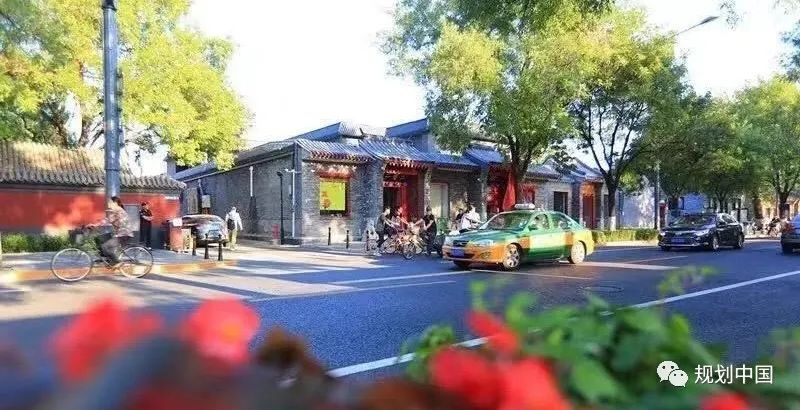

过去三年,崇雍大街的更新改造谋定后动,压茬推进。2019年9月,崇雍大街(雍和宫大街段)作为示范段率先完成环境整治提升工作,打造了“慢街素院”的城市风貌,取得了显著成效。在总结、推广雍和宫大街经验基础上,2020年继续开展东四南北大街环境整治提升工作,着力打造传统生活体验区和商业文创区,塑造“京韵、大市”的城市风貌。日前,东四南北大街区段提升工程基本实现总体完工,实现了建筑、交通、景观、市政等多专业的综合更新。本文将主要分享东四南北大街区段在街区更新实践中探索出的新方法、新模式和新经验。

正 文

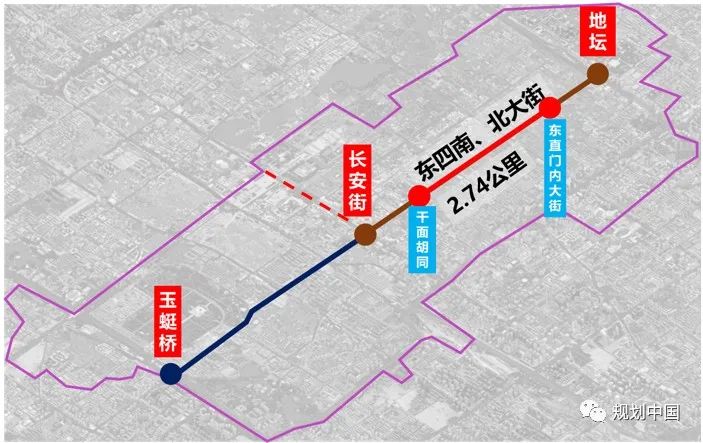

东四南北大街,北起北新桥路口,南至干面胡同西口,全长2.74 公里。相比雍和宫大街,其跨度长、历史文化资源更加丰富,从元代开始,东四南北大街就是一个商业中心,商贾云集、南来北往,如今这里沿线商业比例达69%,随着城市发展、业态更迭,东四南北大街出现了风貌杂乱、慢行空间品质不高一系列问题。

东四南北大街之于崇雍大街的区位

东四南北大街改造前

更加多元、更重传承、更多活力的区段定位

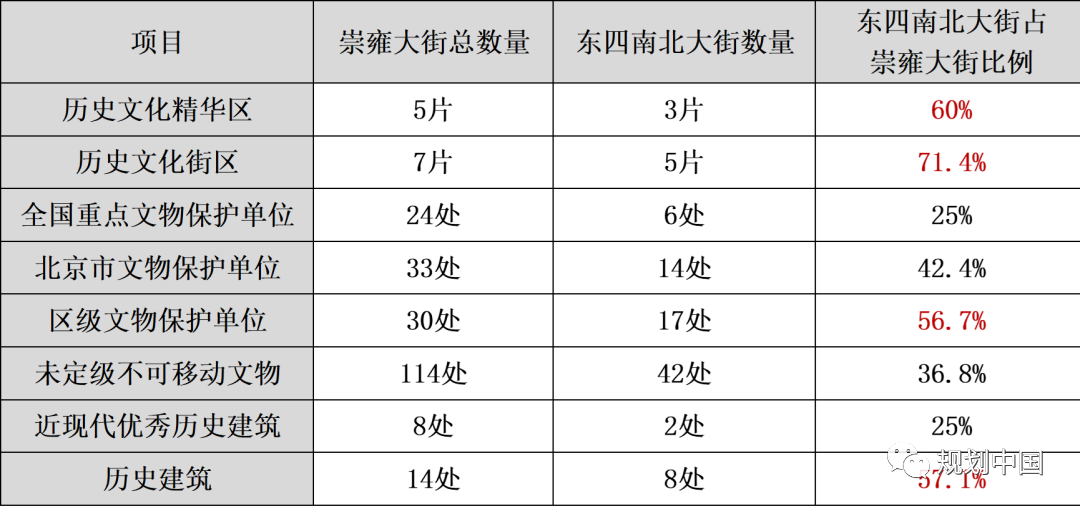

崇雍大街及其周边区域本就是北京老城历史文化资源高度富集的地区,而东四南北大街区段在历史文化精华区、文物保护单位、历史建筑等历史文化资源的分布密度上更是堪称崇雍精华之萃。从其历史沿革来看,东四南北大街经历元代的旧枢密院角市,明代的隆福寺庙市、猪市、灯市,清代的隆福寺市场,五十到八十年代的东四市场、朝内市场到九十年代的东四商圈和银街特色,商业的发展变迁一直是东四南北大街历史上的主基调。而今天商业发展带来的便捷生活,也使得东四南北大街成为老北京文化的集中展示地,以恢弘大气的中国历史文化街区 ——东四三到八条街区为代表,两侧分布着大量的传统胡同四合院风貌区。可以说,东四南北大街区段充分体现了崇雍大街“民俗闹市汇聚的商贸中心”的历史文化价值,因此,在我院先期编制的《崇雍大街城市设计》提出的 “文风京韵、大市银街”的大街总体定位中,东四南北大街区段便是集中体现“京韵、大市”定位的胡同生活体验和多元特色商业区段。

东四南北大街区段的改造充分吸取了2018-2019年开展的雍和宫大街整治提升工程的示范经验,延续了“体现人民群众一个中心,搭建系统施治一个平台,探索共同缔造一套机制,坚守文化传承一颗匠心”工作理念,同时在工作方式上又进行了新的探索。

进一步挖掘文化,传承崇雍文化精华之萃

追根溯源,探求历史原貌

东四南北大街是历史上著名的商业街,也是北京传统商业店铺的集中地,但现实却因常年的发展变迁失去了传统特色。为整体把控街区风貌,本次规划参照上世纪60年代、90年代等各历史时期的老照片,对现状格局与历史原貌相同的建筑,采用保护性修缮手法,以“修旧如旧”的“绣花”功夫,让老街重现古都风韵。针对部分重点建筑,还进一步扩大考证渠道,广泛搜集老电影、老新闻等历史资料,寻找蛛丝马迹,如东四北大街492号的“精时钟表店”,设计则参考上世纪50年代的老电影《风筝》中反映当时东四南北大街风貌的片段及60年代照片,为钟表店恢复性修建了新中国建立初期常用的四扇屏门窗,采用铁红色、实木材质,颇具复古怀旧气息。

1958年电影《风筝》中“精时钟表店”的剧照

改造后的“精时钟表店”

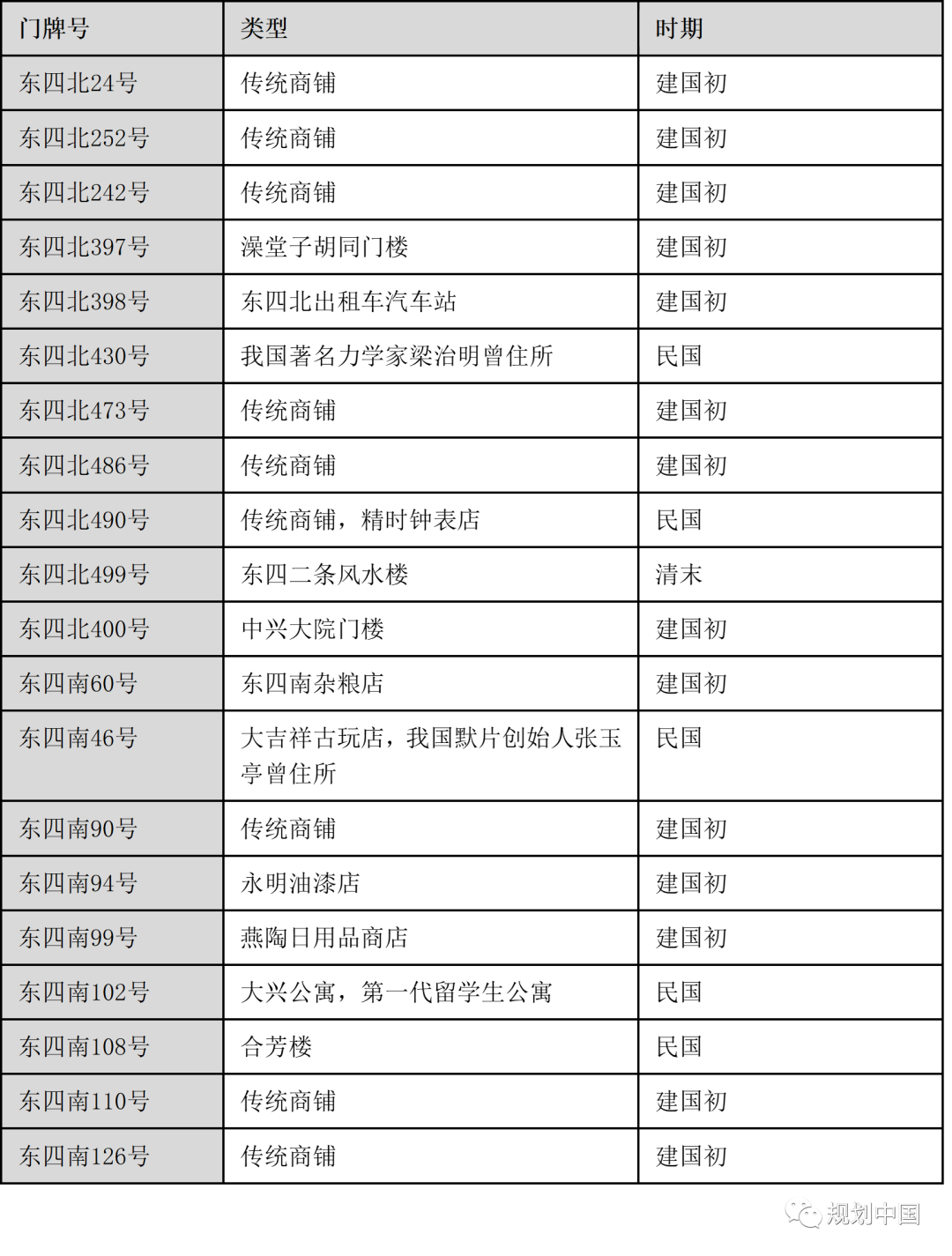

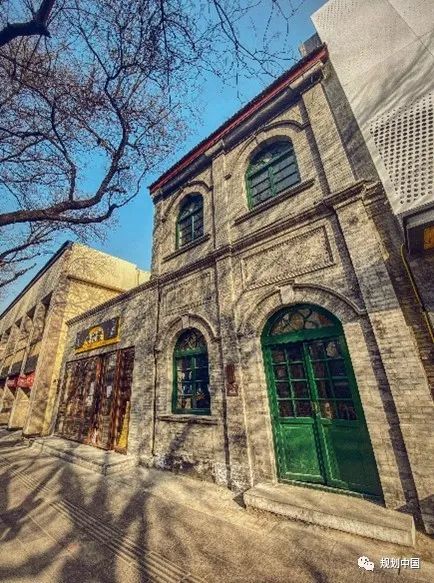

遗珠拾粹,发掘历史建筑

在拆除大量超规牌匾灯箱后,多年藏在广告后的建筑真容得以显露,其中17栋老建筑仍保留部分历史原貌,项目组经多方问询考证,在五十年代的老房本上得到了文史信息,发现了如梁咸熙、那桐后人曾住所,京城知名古玩行宝粹斋和韵古斋,安徽吴氏茶商远支,玉亭电影行创始人(孙中山灵柩南迁纪录拍摄者)张玉亭旧居、东四南杂粮店、永明油漆商行、燕陶日用品商店等历史线索,根据《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》(中发[2016]6号)提出的“用五年左右时间,完成所有城市历史文化街区划定和历史建筑确定工作”要求,本次规划为以上建筑编制了初步档案,作为建议历史建筑名单。同时,为进一步展示建筑背后的历史故事,本项目还通过标识牌,构筑物提示等方式,对历史信息进行标识,进一步丰富东四南北大街空间改造背后的文化内涵。

东四二条风水楼(左) 永明油漆商店(右)

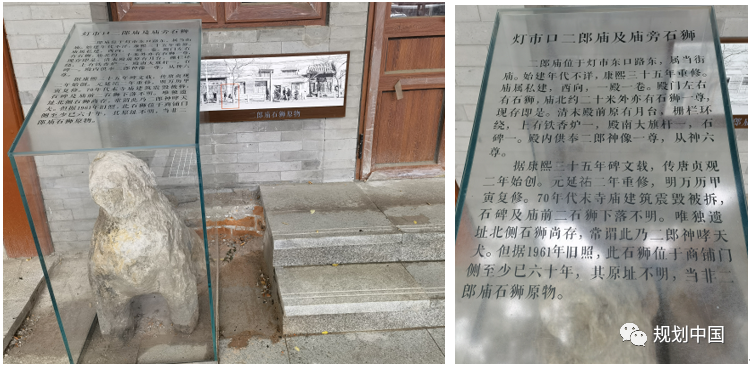

东四南大街二郎庙旁石狮历史信息提示

东四八景,打造文化景观

根据现状空间潜力及文化特色评估,以“北新典故”“九曲寻幽”“府邸旧事”“合院朝夕”“商铺集锦”“大市天际”“灯市骈集”“十步芳草”等“东四八景”空间主题引导,打造多处可进入式口袋公园,为周边居民提供休闲游憩场所,并进一步展片区周边历史文化。如北新典故,讲述商行的群体记忆;商铺集锦,再现隆福寺周边繁华集市;大市天际,用古老东四牌楼主题雕塑小品,追忆昔日街景;十步芳草,展现史家胡同名人故居聚集的文化传统。其中位于张自忠路地铁站C出口附近的“府邸旧事”将封闭的围墙改造为透景围墙,将东四九条小学围墙内的贝子奕谟府遗存——咏竹亭亮出来,著名表演艺术家梅兰芳曾在此拍摄京剧《黛玉葬花》的故事也得以展示。

府邸旧事节点中关于“黛玉葬花”的景观提示

探访标志,串起文化网络

大街两侧的胡同口是展示历史文化街区、串联区域文化探访网络的的重要窗口,本次规划进一步强调胡同口的文化标识作用,全新设计的胡同标牌整合更多文化信息,并针对特色胡同进行个性设计,通过胡同地图、文化雕刻等方式将胡同里的文化进行展示,形成探访入口。如利用东四六条胡同口,通过铜雕方式设置“东四三条至八条历史文化街区”的文化探访地图,生动展示了胡同肌理,并将隐藏在胡同中的崇礼住宅、东四胡同博物馆、侯宝林故居等点位,串联形成一条东四胡同文化探访路,由点及面地展示历史文化信息。

“东四三条至八条历史文化街区”文化探访地图

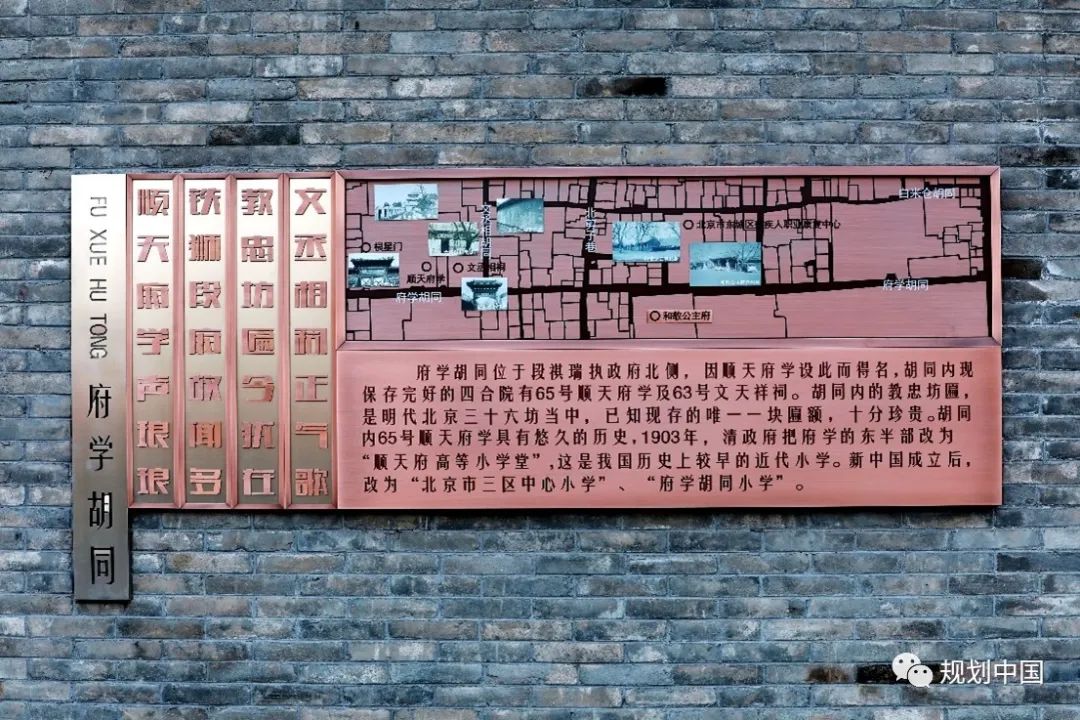

府学胡同特色标志牌

进一步共同缔造,开展形式生动的公众参与

开展形式生动鲜活的公众参与活动以实现共同缔造的目标。在深入居民开展设计方案公众评议的基础上,开展“东四的印记”老照片回顾展,充分唤起本地居民的归属感;在主体工程完工后,开展“新年逛京城、老街新气象”东四南北大街文化打卡探访活动等。在项目进行过程中同步开展崇雍客厅的方案设计等一系列工作。

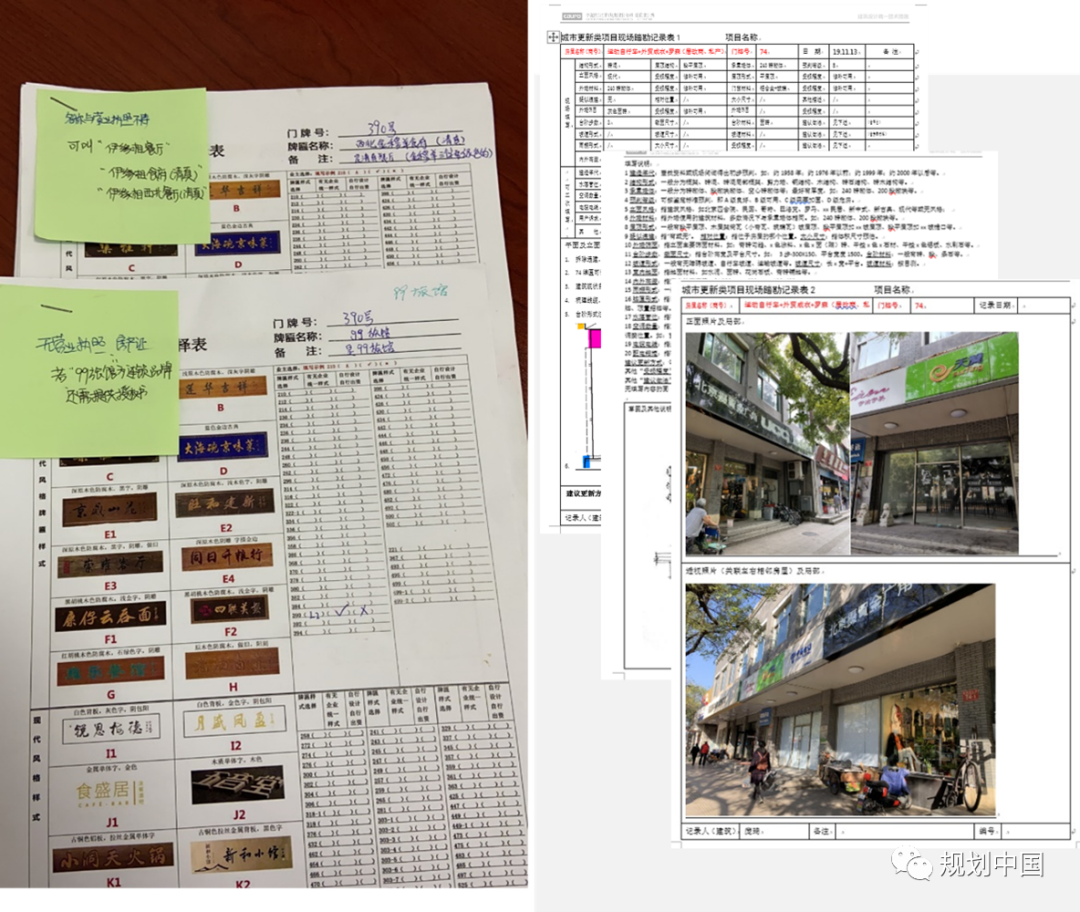

设计入户,驻场基层参与社会治理

面对上千个利益主体,如何让每个群众充分参与成为摆在项目前的难题。本次规划充分发挥街道办事处的社会动员能力,联合社区基层治理单元,成立东四南北大街提升工作专班。在街道办事处领导指挥下,将街道、社区工作人员根据项目实际分段成立十二个工作组,每个街道办事处都配备两名驻场设计师。入户前,设计师根据方案制定工作表格,对工作组进行培训;入户中,设计师陪同解释技术问题,并了解第一手诉求信息;入户后,整理房屋信息汇总表,为有个性需求的居民修改方案,并再次组织入户讲解。东四南北大街的更新不仅是空间的重塑,更是规划设计与基层治理结合的生动实践。

老照片回顾展,唤起本地归属感

为了让居民充分了解和参与整治建设,项目组联合东四街道办事处、北京城市规划设计研究院等机构举办“ 东四南、北大街整治提升公众评议暨‘ 东四的印记’老照片回顾展”活动,通过展出上世纪六十年代初期东四北大街一带的街景老照片,让生活在周边的居民回顾东四北大街历史,为东四北大街整治提升献言献策,进一步提升公众参与城市建设力度以及文化保护意识。

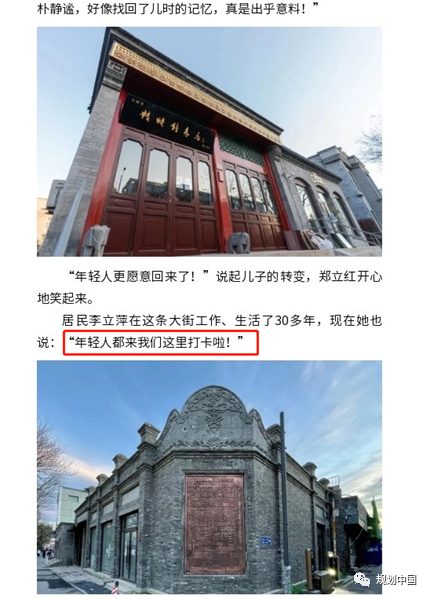

新年逛东四,打卡网红大街

在2021年春节前夕,东四南北大街建筑主体工程完工,众多媒体纷纷报道,周边居民支持点赞,东四南北大街已然成为北京老城更新领域的网红大街,项目组进一步通过“规划中国”公众号,在新年期间组织开展“新年逛东四,打卡网红大街”活动,将藏在老街里的褡裢火烧、北新桥卤煮、永安堂等老字号,改造前藏在广告后的精时钟表店、大吉祥古玩店、合芳楼等老建筑展示出来,用生动形象的方式吸引年轻人打卡,也为春节期间北京人的出游增加了文化气息。

项目进行过程中,在东城区委区政府的支持下,项目组与北新桥街道办合作持续推进崇雍客厅建设,为社区营造文化展示、居民议事、沙龙活动的空间,探索城市更新与空间治理新模式。

进一步传承匠心,重塑市井东四多元风貌

精细打磨,雕琢绣花功夫

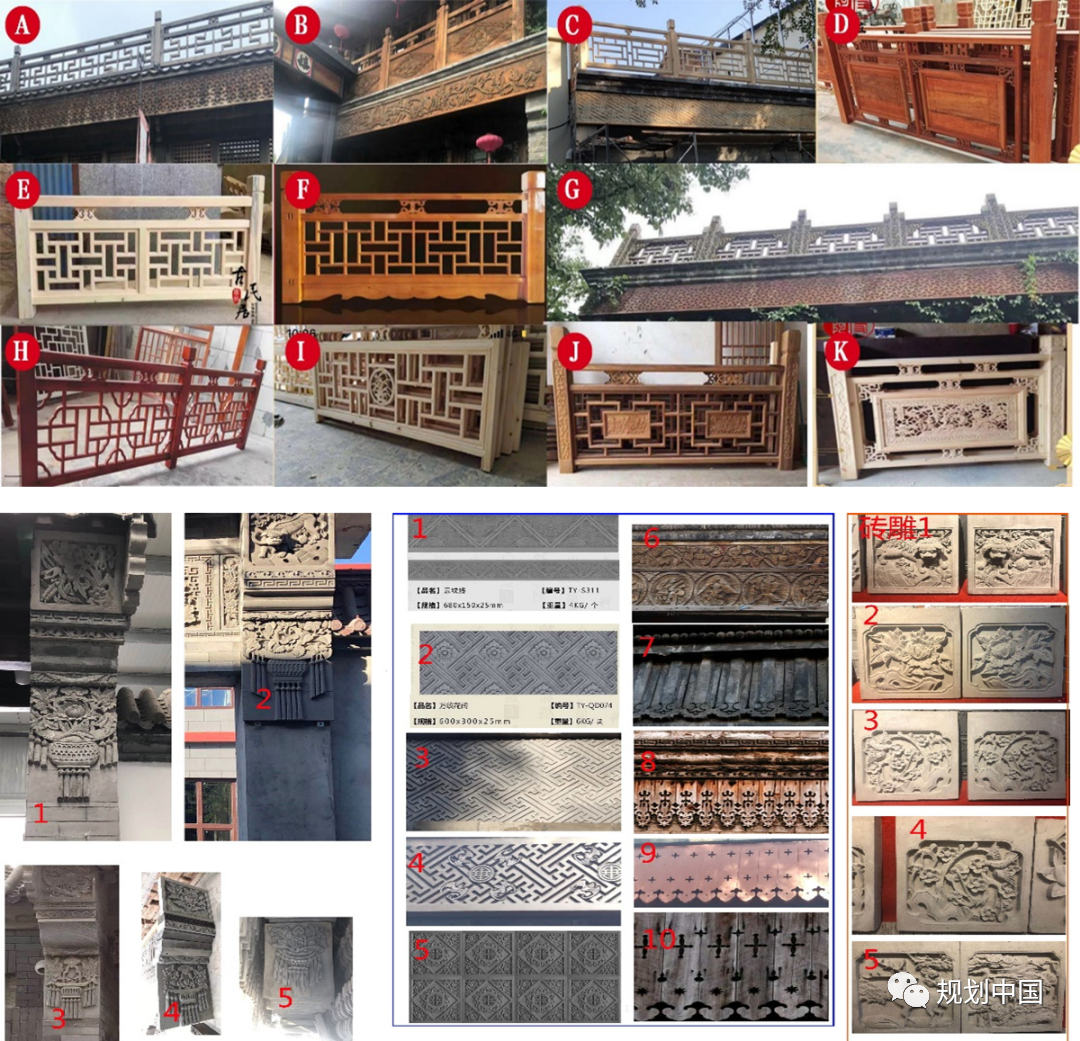

以绣花功夫保护修缮17处老建筑,深入研究传统建筑构成要素,充分保护遗存建筑构件,将具有历史代表性的门口、檐口、挂檐板、朝天栏杆等老建筑要素能保则保,能修则修。同步开展结构鉴定为老建筑把脉,排除建筑病害。永安堂药店、北新桥信托商行、精时钟表店等一批承载着老街记忆的建筑相继亮相,历史上东四北大街的京韵风采逐步重现。

如位于东四北大街432号的永安堂药店,是典型的传统拍子式铺面房,是东四北大街最传统、类型较多的商业建筑形式。选用刻字挂檐板纹样,利用油饰和鎏金勾边工艺,将“实与名副 财以道生”的古训刻在挂檐板上,把老字号诚实守信的经商传统融入到建筑风貌中。

如位于东四南大街108号的合芳楼,拆除立面外包后,一栋完整的五开间木构古建筑就露出真容——冰盘檐的表皮一层层皱起,挂檐板上的花纹和颜色清晰可见,设计团队和施工师傅现场讨论修缮方案,采用墩接、替换、补配的手法对结构进行加固,用添配手法,对挂檐板、石雕进行修补,让老照片上的合芳楼重新在大市银街绽放。

尊重多元风貌,展示全景脉络

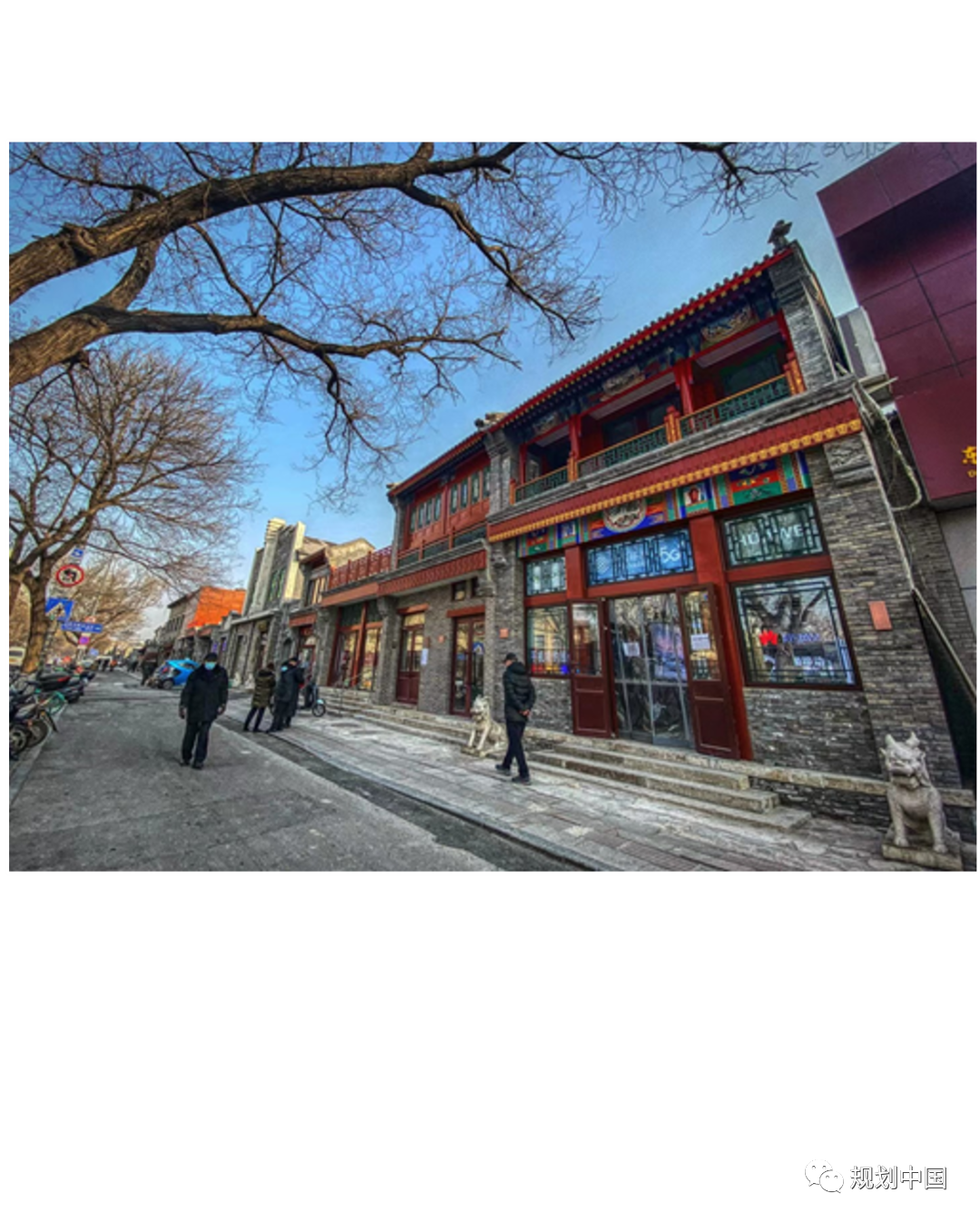

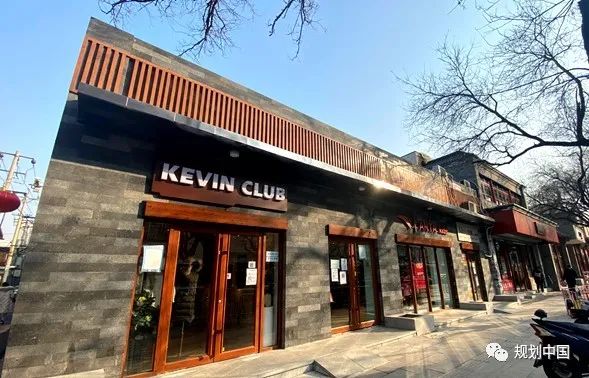

东四南北大街的发展也是北京商业发展历史的缩影,历史的层叠性是其客观事实,也是其文化特色。中国古建筑专家马炳坚在调研东四南北大街后说:“老城保护的恢复性修建,不是一定要恢复到某个特定历史时期,而是要拨开建筑因历史变迁而附加在表面的东西,恢复它原来的历史风貌。”本次规划尊重历史层叠的真实性,在设计上延续“北古南新、多元并存”的风貌肌理,对于老建筑应保尽保,但不刻意复古,对于新建筑简约明快,避免个性冒进。结合沿线不同时代、不同功能的建筑外形,总体梳理了传统、民国、新中式、现代等四种基础立面设计风格,展示东四地区商业店铺发展全景脉络。

典型传统样式(左) 典型民国样式(右)

典型新中式样式(左) 典型现代样式(右)

菜单选择焕新,满足个性设计

在雍和宫大街为门窗样式提供菜单选择的基础上,本次规划又根据新的建筑类型和要求,将门脸“设计菜单”进一步扩充完善,提供了更多要素、更多种类的“菜单式”选择,包括了12 种挂檐板纹样、20 余种女儿墙样式、20 余种背板牌匾设计和48 种门窗修缮方案,开展 “一家一设计,一户一方案”,在保证整体风貌和谐统一的前提下,实现了对更多建筑细节的打磨。

一家一户设计档案

加入更多细节的样式菜单

一砖一瓦皆是景,一草一木皆有情

老城更新改造中对质量上乘的旧材再利用,不仅是老匠人修房子留下来的传统,也是对文化脉络的传承,而在碳中和、碳达峰的背景下,更是体现生态文明的绿色建造方式。在修缮中,整条大街共使用了86万块“老砖”、18.2万块旧瓦,接近一半的原步道砖大理石在设施带重新铺设为自行车停车区,总体旧材回收利用率达43%,场地中与交通改造不冲突原有行道树、景观树均在景观设计中得以保留。

进一步系统施治,集合优势力量开展精细设计

综合施治,塑造清爽通透的步行空间

改造前的东四南大街全段道路断面类型变化多、差异大,部分区段人行道空间不足0.5米,沿街违法建设侵占步道,不同部门的设备箱体分布零散,严重影响步行安全,东四南北大街人车路权失衡、交通设施无序等老大难问题亟待解决。

规划积极落实首都核心控规关于东四南北大街“慢行优先、公交优先”的绿色交通理念。综合交通、建筑、景观、照明和市政专业,对路灯、通信、监控、交通标志等14个部门的设施系统整合。通过对电线杆、变电箱等城市家具“多杆合一”“多箱并集”,整条大街两侧可视的各类杆体从660根削减至268根,箱体从707台削隐至24台;借助道路大修拓宽人行步道和街角空间,补充无障碍坡道或可拆卸无障碍设施,增设非机动车短坡道,设置隐形井盖,将沿街商户占道台阶推入室内。为居住有残疾人、老年人的院落增加扶手,满足商户、居民日常生活、经营、出行需求,北新桥路口、东四十二条、魏家胡同、钱粮胡同4处老式公交站台被改建变为“港湾式”公交站,为慢行、公交腾挪空间。

改造前杆件林立(左)改造后多杆合一(右)

搭建协同平台,深入开展空间精细化设计

以设计工作营的形式,充分吸收全社会优秀设计力量,为大街丰富的空间细节贡献设计智慧。联合东城书法家协会和广告设计公司,对400余家商户的牌匾进行了一对一设计;联合中央美院团队,对街道景观的小微空间植入反映老北京四合院文化的公共艺术品,提升街道艺术气息。

进一步创新机制,探索统规自建有机更新范式

面临更多的更新相关主体,项目进一步推动统规自建的有机更新模式,对具有自我更新意愿的三友商场、巧思大厦、当代医院、吴裕泰总店等建筑通过风貌导则进行管控,项目团队完成运动员到裁判员的角色转换,从街道整体风貌角度对方案进行把关,同时也根据具体实际初步形成了部分高层业主全额出资,或底商部分由政府出资、高层差额部分产权单位出资的机制,实现了公私共同出资的可持续更新模式探索。

结 语

崇雍大街作为中规院近年来城市更新方面的重点工程,得到了院领导的高度支持。王凯院长带领院技术团队多次奔赴现场指导工作,并提出三点工作原则:

· 老城更新是多维度、多层次的社会改造过程,要通过老城更新逐步推动规划行业从设计到治理的转型。

· 老城更新要注重传统风貌与现代功能结合,老城的文化大多是多元的,传承历史文脉不是简单的风貌复古,而是要古今呼应,因地制宜。

· 老城更新要紧扣“以人民为中心”的目标,充分体现匠心治城,切实解决老百姓的生活问题,兼顾“面子”和“里子”。

在东城区与中规院的总体谋划下,崇雍大街东四南北大街于2020年6月份,分为三个街道分段同时开工,历经一年精心实施,已于近日实现整体完工。本次实施在总结雍和宫大街经验的基础上,进一步落实院领导指示,在挖掘文化、共同缔造、匠心营造、系统施治、机制创新方面再次做出新的探索,在实施效果上的风貌多样性,景观精细化,节点标志性等方面进一步有所改进,再次成为北京街区更新的样板工程,市区两级领导多次考察并给予充分肯定,同时也被中央电视台、北京电视台、CHINADAILY、人民网、北京日报等重要媒体纷纷报道,电视、报纸、广播、公众号全媒体密集宣传,北京电视台栏目《这里是北京》、《胡同里的幸福》也对东四南北大街的更新改造做了专题报道,收获极好的社会反响。

东四南北大街更新改造工程的完工,实现了“大市银街”的新生,也标志了历时三年半的崇雍大街更新项目告一段落,项目组在进一步投入到后期管理维护的社会治理研究的同时,也对实施过程中因街区更新的理论体系尚不完善、配套政策尚不健全而遇到的问题和阻力进行反思,为后续北京街区更新工作的推动提供了宝贵的经验。城市更新永远在路上,中规院也将继续探索和实践北京老城高质量内涵式发展、高水平可持续治理的新方法,为我国老城更新进行更多有益探索。

感谢北京东城区委区政府、东城区城市管理委员会,北新桥、东四、朝阳门、建国门街道办事处对本项目的支持。特别鸣谢北新桥街道聂嘉、杨辉、赵瑞鹏等对崇雍客厅建设的大力支持。

感谢中规院王凯院长、张菁总规划师、张广汉副总规划师、詹雪红副总规划师、彭小雷副总规划师等院领导对项目的精心指导。

本文是崇雍大街项目组联合团队(中规院历史文化名城研究所、中规院北京公司建筑设计所、中规院城市交通研究分院、中规院风景园林和景观研究分院、中规院城市规划学术信息中心、中规院深圳分院照明中心、首都师范大学)的共同智慧,在此一并致谢。

本文执笔:

张涵昱 中规院历史文化名城所 东四南北大街区段整治提升项目负责人

钱 川 中规院历史文化名城所 崇雍大街城市设计项目负责人

鞠德东 中规院历史文化名城研究所 所长

本文由东四南北大街项目组成员提供,包括:

总协调组:鞠德东、苏原、钱川、徐萌、张涵昱、余独清

建筑专业:周勇、孙书同、方向、何晓君、吴晔、鲁坤、李宁、王丹江、王冶、杨婧、姚小虹、庞琦、秦斌、刘自春、卢薪升、戴鹭、胡金辉、张福臣、安邦

景观专业:王忠杰、韩炳越、马浩然、辛泊雨、谭敏洁、赵恺、许卫国、程梦倩、宋欣、李盼盼、牛春萍、王新、赵娜

交通专业:周乐、李晗、陈仲、郭轶博

照明专业:梁峥、刘缨、刘毅、骆玉洁、杨跃、张冠华、杨艳梅、张霞

公参专业:徐辉、张永波、郭磊、马菲、马诗瑶、张园

院综合办:耿健、黄俗子

延伸链接>>>

京韵流长 大市新生│China-Up人物专访:王凯:“以人民为中心”,匠心治城

天地之间:崇雍大街街道景观提升设计

我们在雍和宫大街的500天(二)

文风京韵,大市银街——北京崇雍大街街区更新城市设计实践

雍容流年 天地日新丨雍和宫大街综合环境整治全记录

我们在雍和宫大街的493天

原文始发于微信公众号(规划中国):京韵流长、大市新生——北京东四南北大街街区更新实践

规划问道

规划问道