本文为中国城市规划设计研究院院长王凯在第二届“黄河上游城市高质量发展论坛”上做的主旨报告全文,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位中规院(北京)规划设计有限公司等提供的资源支持!

王凯

中国城市规划设计研究院院长

01

• 政策变化:生态文明建设纳入党章

• 现实挑战:新增1.5-2.0亿人口的转型方式?

2020年底,根据第七次全国人口普查数据统计,我国的城镇化水平为63.9%。也就是说目前有8.4至8.5亿人口生活在城市。根据推算,2030年或2035年前后,中国的城镇化会达到峰值,城镇化水平约为75%,这意味着城市人口达到10亿。从8.4亿到10亿大约有近2亿人要转化,因此转化的方式就尤为重要。过去我们的发展基本上是一个土地资源消耗、能源消耗的过程,未来这1.5至2亿人的转化则必须要走一条绿色低碳的发展道路。

-

高水平情景:农业全面现代化、农村劳动力进一步释放并家庭化迁移,自然资源的约束性进一步收紧,人口进一步向都市圈、城市群集聚。

-

中水平情景:保持现阶段高于国际经验的增长速度,继续加强区域协调发展、要素投放更加均质,流动人口稳定减少、就近流动。

-

低水平情景:超大、特大城市人口迁移政策保持收紧,乡村活力普遍提升、人口吸引能力逐渐强化。

• 城镇化现实:建设模式依然粗放,资源低效利用依旧

根据统计显示,我国建筑碳排放总量整体呈现持续增长趋势,2016年达到了近20亿吨,较2000年的6.68亿吨增长了约3倍。每年产生的建筑垃圾超过20亿吨,约占城市固体废弃物总量的40%。

此外,近年来我国每年房屋新开工面积约20亿平方米,消耗的水泥、玻璃和钢材分别占全球总消耗量的45%、40%和35%。

• 客观约束:资源环境条件从趋紧到严苛

此外,资源环境条件的约束也从趋紧到严苛。胡焕庸线以东地区聚集着全国95%左右的人口,面临着水、土地等各类资源的紧约束;以西地区资源型城市众多,绿色转型发展是长期任务。

从能源峰值的预测来看,德、英、法、日等人均能耗峰值出现在人均GDP2.3万美元左右,我国预测2035年左右达到人均能源峰值4吨油当量/人。目前面临的“减碳压碳”压力是非常大的。

典型国家人均资源消耗(吨油/人)

发达国家单位GDP能耗(吨油当量/万美元)

此外,我国的能源自给率由2019年的81.8%下降到2035年的75.3%,必须实施更严格的能源安全挑战应对战略。

我国2019年与2035年能源供需情况

史益帆,王自然:将增强供给能力作为长期战略

(刘世锦主编:战疫增长模式2020-2029)

• 社会结构变化:进入老龄化、中等收入

我国将2037年左右进入超级老龄化社会(65岁以上老人占比超过20%),社会结构发生变化。在生活水平上,2025年中等收入群体达到5-6亿人,超越美国位列全球第一。国民“更有钱”并且“更有闲”,全方位的消费升级,对生态产品的需求更为迫切。这对资源环境的消耗,以及对服务业的需求不断加大。

来源:世界银行数据库

全国中等收入群体占比变化趋势与预测

数据来源:国务院发展研究中心

• 国际趋势:关注气候变化,认为城市是主战场

国际发展趋势上看,全球气候变化,特别是近年来极端气候出现不断增加。例如郑州“7·20”大雨,过去北方地区不会出现这么集中的暴雨,一般是在南方地区,或是长江沿线、沿海地区,而现在北方地区的强降雨量越来越大,这就是气候变化带来的影响。

《巴黎气候协定》中提出把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2°C之内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5°C之内,同时认识到这将大大减少气候变化的风险和影响;提高适应气候变化不利影响的能力并以不威胁粮食生产的方式增强气候复原力和温室气体低排放发展。为实现《巴黎协定》的目标,各缔约方需利用现有最好的技术迅速减排,在公平的基础上,在本世纪下半叶实现温室气体源的人为排放与汇的清除之间的平衡。

为此,“减排”和“碳汇”需要同时推进。“减排”,发达国家应继续带头,努力实现全经济范围绝对减排目标;发展中国家加强努力,根据国情逐渐转向全经济范围减排或限排目标。“碳汇”,缔约方应采取行动维护和加强温室气体的汇和库,包括森林;减少毁林与森林退化,养护、可持续管理森林,增强森林碳储量的作用。

• 国际趋势:关注生物多样性,认为规划是重点

《生物多样性公约》有三项主要目标:保护生物多样性、可持续利用生物多样性、公正合理分享由利用遗传资源所产生的惠益。公约于1992年6月5日在里约热内卢地球问题首脑会议签署,并于1993年12月29日生效。截至目前,《公约》共有193个缔约方。根据公约,政府承担保护和可持续利用生物多样性的义务,政府必须发展国家生物多样性战略和行动计划,并将这些战略和计划纳入更广泛的国家环境和发展计划中,这对林业、农业、渔业、能源、交通和城市规划尤为重要。

《2011—2020年全球生物多样性战略计划》提出五大战略目标。一是,通过将生物多样性纳入整个政府和社会的主流,解决生物多样性丧失的根本原因。二是,减少生物多样性的直接压力和促进可持续利用。三是,通过保护生态系统、物种和遗传多样化,改善生物多样性的现况。四是,提高生物多样性和生态系统带来的惠益。五是,通过参与性规划、知识管理和能力建设,加强执行工作。

近年来我们重视生态文明建设,植被恢复情况较好,但从生物多样性的角度来看,物种、植物、动物的多样性还是存在差距。

• 欧盟的经验:从公众觉醒,到城市共识,再到国家行动

从国际上绿色发展的角度来看,也有很多国际宪章,例如,《奥尔堡宪章》(1994)的启示,2010年欧洲示范城市、“德国绿色之都”弗赖堡的发展经验《弗赖堡宪章》。

《奥尔堡宪章》(1994)的启示:

-

一方面,城镇是能够处理与城市相关的大量失衡问题的最大单元。这些失衡问题既涉及建造、社会、经济与政治领域,也涉及自然资源与环境利用以及对现代世界的破坏。另一方面城镇是可通过综合、主题、可持续的方式合理解决这类问题的最小框架体系。

-

城市内部的所有问题和失衡召开首先在当地进行平衡协同消化,无法解决的问题泽通过区域或国家层面的外部团体来接受处理。

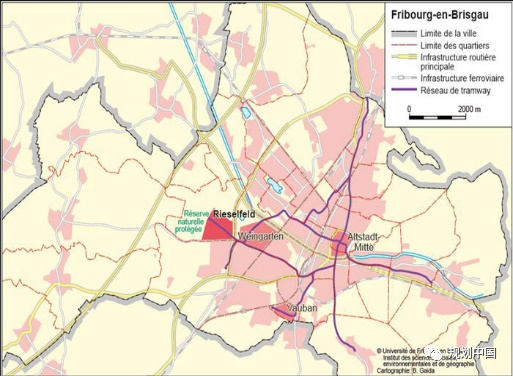

• 2010年欧洲示范城市:弗赖堡

《弗赖堡宪章》在绿色低碳方面提出了一系列要求,从区域层面、城市层面、城区层面三个层面开展工作。

最近中规院正在做城区层面,能否在社区层面1-2平方公里的尺度推行绿色建筑、绿色市政、绿色水务、绿色交通、绿色休闲空间的设计,是非常重要的。此外,在房屋和建筑层面,低能耗的太阳能房屋,包括保温隔热材料的应用,这些也都是需要做的事情。

在欧洲的弗赖堡沃邦社区,人口5500人,占地41公顷; 每千人172辆小汽车, 总能耗仅为105 kWh/m2/年;可再生能源解决了85%的能源需求。这个比例是相当高,但不管怎么说,城镇化的发展仍是一个能源资源消耗的过程。

• 中国担当:共筑“人类命运共同体”

习近平总书记明确提出,“中国已成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者。中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”

在2020年10月29日发布的中共十九届五中全会公报中也指出,“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。”可见,推动绿色发展、促进人与自然的和谐共生、促进社会经济的全面绿色转型、建设人与自然和谐共生的现代化,是十九届五中全会公报的重要内容。

中国新型城镇化道路需要认真探索的是建设什么样的生态文明,怎样建设生态文明这一重大理论和实践问题,提出致力于中国城市绿色发展的路径和方案。

02

• 主要历程

1986年,江西宜春提出了“绿色城市生态”的概念,当时大家对这个概念较为模糊,只是一个绿化的概念。而现在我们讨论的多是低碳的经济、社会和生活上的具体技术和内容,例如2017年发布的《绿色生态城区评价标准》、2019年发布的《绿色生活创建行动总体方案》等类似内容不断增加。

• 未来城市探索:雄安新区

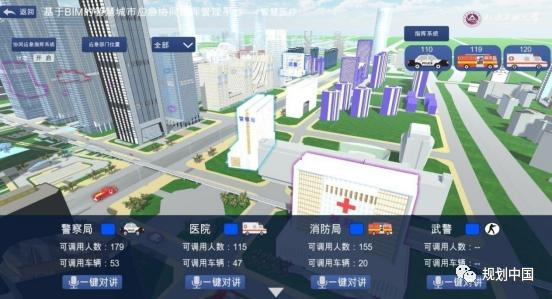

在具体实践方面,雄安新区作为非首都功能疏解集中承载地,是一个采用现代化信息、环保技术、建成绿色低碳、智能高效、环保宜居且具备优质公共服务的新型城市。

雄安新区国土空间格局示意图

在雄安新区规划中,要求将蓝绿空间占比稳定在70%,远景开发强度控制在30%,森林覆盖率由11%提高到40%,恢复白洋淀“华北之肾”功能,构建生态化的国土空间格局。

此外,雄安新区核心区符合总体形态低碳化的特征。基于低碳化空间结构优化模型与低碳化功能疏解优化模型,对起步区空间形态与用地布局进行测度。利用网格分维数、半径分维数和绿化覆盖率指标构建模型,引导新区空间结构适宜集聚、紧凑高效布局。

雄安新区低碳生态城市空间布局示意图

在城市布局上不搞“摊大饼”。五个组团,每个组团约为20至30平方公里,中间有隔离带,形成生态宜居的布局。从布局上做文章,每个组团尽量做到产城融合,有一定的就业、居住以及公共服务,减少长距离交通出行。

雄安新区绿色生态低碳主要指标示意图

• 未来城市探索:长三角一体化示范区

长三角一体化示范区在未来要打造成为世界级滨水人居文明典范。将保护修复和管控多措并举,蓝绿空间不低于68%,水面率提升至22%,给河湖以空间,顺应与传承水乡圩田特色空间格局;建设多层级清水绿廊,加强湿地建设,统一管控标准,构建三级防控体系,设蓄泄兼筹的防洪除涝布局;强化太湖流域生态环境共同保护。协同构建“洪涝兼治、蓄泄兼筹”的流域防洪减灾体系。协同构建“全面节约、优化配置、统一管理”的水资源调控体系。协调统一流域水环境治理目标和标准体系。

长三角一体化示范区水网生态以及太湖流域共同保护格局图

长三角一体化示范区是上海、江苏、浙江在“两省一市”交界处做的规划。这个地区主要是江南水网,因此在这里提出塑造“新江南水乡”人居典范,小尺度、低高度、中密度。小尺度,即不搞大面积街区;低高度,即建筑高度低。中密度,即人口密度低。此外,由6条历史水路串联古镇,传承水乡特色空间格局与风貌。展现“粉墙黛瓦、小桥流水、青石店幌”的江南风韵,以及“简洁雅致、清新明亮、疏密有度”的现代特征。

示范区主要历史水路和城镇分布示意图

能否结合江南水乡在空间上把密度控制住,水是最大的问题。要统筹流域与区域,提高区域韧性安全。通过清淤疏浚、岸线修复、水系连通、水岸联治、退渔还湖,保护核心水面;通过骨干河湖连通、周边湿地建设,完善各级泄洪通道,实现“活水畅流”;此外,缩小圩区、还要提升蓄滞洪能力。在保证良好的水生态、水循环、水生活、水文化的同时,使抗洪、排涝等能力都通过水系统的全面系统梳理得到提升。

骨干河湖连通工程分布示意图

重要河道防洪除涝工程规划图

• 新区新城探索:天津中新生态城

天津中新生态城是中国和新加坡合作建设的一座以应对气候变化、加强环境保护、节约资源能源、构建和谐社会,为中国乃至世界其他城市生态可持续发展提供样板为目标的生态新城。

天津中新生态城构建生态城市指标体系引导建设。在2008年启动时构建了26项控制性指标。在节能低碳方面,共有单位 GDP 碳排放强度、绿色建筑比例、可再生能源使用率等5项指标。2020年,天津生态城编制了指标体系2.0升级版并由住建部批复,共包含30项控制性指标,调整了部分节能低碳目标,并增加了城市热岛效应强度指标。

天津生态城指标体系(2008年)部分指标

天津生态城指标体系2.0(2020年)部分调整指标

在规划布局上,沿轨道塘汉线紧凑开发,成为生态城的发展主轴。在中部片区结合大面积开敞绿化空间生态谷规划建设生态城的城市主中心,在南北两个片区依托轻轨站点分别建设城市中心,形成“一轴三心四片”的布局结构。

天津中新生态城空间规划示意图

在绿色交通上,规划采用“人车分离”、 “各成网络”的交通组织理念,将非机动车作为最主要的交通出行方式,将非机动车出行的外部公共空间环境作为重点考虑内容,建立了“非机动车专用路系统”。

天津中新生态城实景鸟瞰图

此外,天津中新生态城还建立了节约、高效、循环的能源系统。一是,降低能源消耗。充分利用新能源技术、绿色建筑技术及绿色交通技术,加强能源梯级利用,增强居民节能意识,提高能源使用效率。二是,优先发展可再生能源。形成与常规能源相互衔接、相互补充的能源利用模式。可再生能源使用率不低于20%。三是,促进高品质能源的使用。禁止使用非清洁煤、低质燃油等高污染燃料,清洁能源使用比例为100%。四是,公建、酒店、公寓、写字楼大量使用地源热泵系统制冷采暖。地源热泵通过输入少量的高品位能源,实现由低温位热能向高温位热能转移。通常地源热泵耗费1千瓦时的能量,用户能够得到4千瓦时以上的热量或冷量。

天津中新生态城可再生能源主要利用方式示意图

• 新区新城探索:青岛中德生态园

青岛中德生态园在工业的排放做了很多探索,包括单位GDP碳排放的强度、分布式的能源等方面。

2010年,中国商务部与德国经济和技术部签署协议建设青岛中德生态园。这是第一个中德合作、具有可持续发展示范意义的生态园区。2012年,中德生态园启动建设,设置34项控制性指标,并获得德国TÜV NORD认证。在单位 GDP 碳排放强度、工业余能回收率用率、分布式能源供能比例、可再生能源使用率节能低碳方面,共有8项指标。2018年,发布了面向2030年可监测、可统计、可持续发展的指标体系2.0版本,并获得德国TÜV NORD认证,对部分节能低碳指标值提出了更高要求。

此外,根据园区原始地貌特征,实施“组团化”布局,构建生态安全格局。建设“一核、两带、三心”,一核,是老君塔山生态绿核;两带,是南部抓马山山脉及东北部环胶州湾高速两条区域生态廊道骨架;三心,识别朱郭水库、河洛埠水库、牛齐山三处重要生态节点。

在低碳能源建设上,提高能源效率,利用清洁能源,供能安全高质。可再生能源利用率达到15%以上,工业余能回收利用率达到50%以上。遵循“高能高用、低能低用、削峰填谷、互补保障”的整体思路,建设泛能网系统,利用能源和信息技术,将能源网、物联网和互联网进行高效集成。

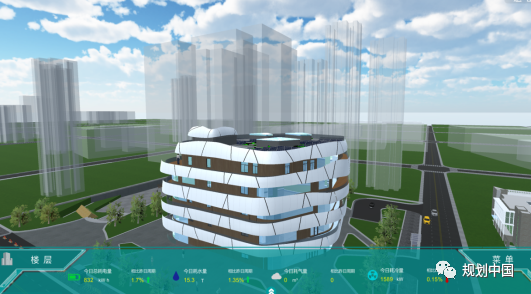

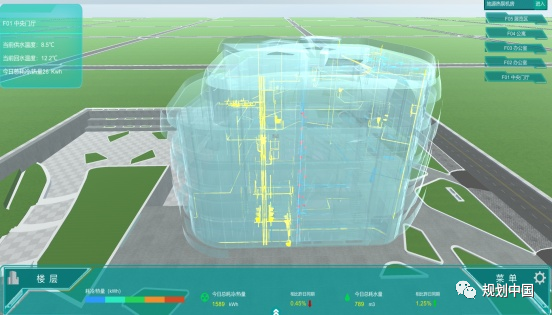

在绿色建筑实践上,打造国际一流的绿色建筑示范区,充分发挥示范引领作用,建设装配式建筑、被动式超低能耗建筑和德国DGNB标准示范区。

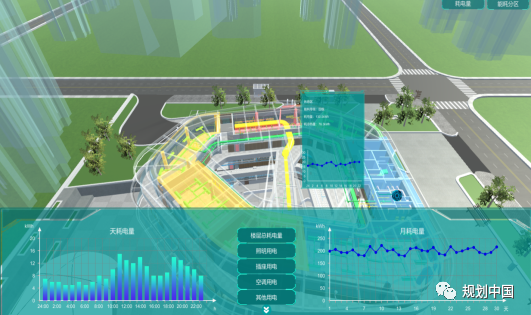

率先建立中德生态园能耗管理平台,实现能源智慧管控

中德生态园德国企业中心项目于2015年10月投入使用,

是亚洲最大体量的德国DGNB铂金奖认证项目

• 成都公园城市建设

2018年2月,习近平总书记在四川视察时强调,要突出公园城市特点,把生态价值考虑进去,努力打造新的增长极,建设内陆开放经济高地。以此作为成都公园城市建设总体要求。2020年1月,习近平总书记主持召开中央财经委员会第六次会议,对推动成渝地区双城经济圈建设作出重大战略部署,明确要求支持成都建设践行新发展理念的公园城市示范区。

成都科学城 独角兽岛

金融城 交子公园

要建立起一个生态大公园的概念,以绿为底,塑造自然与城市融合的空间形态。优先夯实“两山两环、两网六片”生态格局,锚固区域生态本底,划定生态保护红线,以生态空间格局优化城镇空间布局,促进生态空间、农业空间与城镇空间协调发展。

“一山连两翼”市域空间结构

在绿色基础设施建设上,构建城市生态廊道,系统性建设城市绿色基础设施,提高应对自然风险的能力。包括生态廊道建设、水系统沟通,这对于抗洪排涝能力提升有较大作用。

环城生态区 白鹭湾湿地

新兴绿楔森林生态区

(一级通风廊道)

在生态修复上,进行系统修复,加强生物多样性保护。保护修复山水林田湖草生命共同体,合理划定4类保护分区,构建3级生态廊道体系,实施重大生态修复工程,提高自然系统稳定性和连续性。

市域生物多样性保护规划图

以园为纲,引导绿色生产和绿色生活。推进全域公园体系和天府绿道建设,倡导健康低碳的绿色生活方式。打造1000个公园城市示范场景,铺设1000条回家的路(社区绿道),开展1000场“公园绿道美好生活”活动。此外,“有风景的地方就有新经济”,促进数字智慧产业、科技创新产业与自然风景高度融合,以高质量环境建设促进有效投资,促进经济转型。

以文为魂,激发城市发展活力和魅力。传承地域文化,培育现代生活方式,加强对外交流与开放发展;造天府锦城“八街九坊十景”,建设文创产业功能集聚区和文创特色街区;推进“三城三都”和世界文化名城建设,推进重大设施建设,积极承办大运会、世园会等国际交流和城市大事件。

成都文化资源丰富,历史文化第一是“保起来”,第二是“用起来”,通过绿色的方式用起来,既可以改善老百姓的生活,同时也保住了历史文化,还成为了一种绿色低碳的生活方式。

天府锦城

西部音乐节

03

动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。

——恩格斯,1882

1882年,恩格斯在《自然辩证法》中给了我们人与自然关系的启示,他指出,“我们不要过分陶醉于我们人类对自然的胜利。对于每一次这样的胜利,自然界都对我们进行着报复。”他还提到,“动物仅仅利用外部自然界,简单地通过自身的存在在自然界中引起变化;而人则通过他所作出的改变来使自然界为自己的目的服务,来支配自然界。”

关于人与自然的关系,中国古代讲求天人合一,这对我们今后的工作是一个重要的思想认识。从这个角度来讲,在城镇化发展中,我们可能要进一步探索绿色城镇化的制度框架和规划战略。

• 探索绿色城镇化的制度框架与规划战略

过去讲规划,我们谈的比较多的是“宜居”、“密度”,现在更多的是谈“安全”、“韧性”。去年,习近平在中央财经委员会第七次会议上的讲话中提到,“更好推进以人为核心的城镇化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活的空间。”过去,我们更多地是讲“宜居城市”,城市密度低一点,绿化好一点,老人有活动空间。但现在看来,安全问题是首要的,再一个是健康问题,这对我们走绿色城镇化的道路是很有启发的。

地方政府可以通过建立战略框架,将相关行动计划融入城市发展,并要求相关主体响应;在重视经济社会发展方面目标的同时,结合气候挑战,设定长期的环境生态目标。

法国生态转型与社会团结部,围绕可持续发展的总体目标设立

• 研究实践绿色城镇化的规划建设方案

此外,我们要进行大量实践,在不同地区、不同尺度开展实践。西北、东南、华北、西南、东北的自然环境、气候不同,人类习惯也不一样,在多元化、多样化的地理环境中,探索绿色城镇化的规划方案是非常重要的。

我们在城市新建和更新过程中,要应用和整合绿色建筑、绿色交通、绿色能源等技术,规划绿色街区;统筹考虑所有开放空间,重视楔形绿地、蓝绿空间等系统建设,倡导基于自然的解决方案。

巴黎大区2030:开放空间系统结构规划图

基于生物气候学的城市设计模式

• 规划学科建设应探寻规律、解决问题

很多年前,清华大学的吴良镛教授倡导人居环境,在今天我们也需要倡导绿色的人居环境,在人居环境的理论基础上,进一步推动理论和实践创新。

探索自然、人、社会、居住和支撑网络五大系统的复杂演化规律,探索从建筑,再到社区、城市、区域和全球五大层次的复杂系统,探索中国特色的城镇化和发展道路的普适价值,总结中国规划的理论范式和独特贡献。

吴良镛:人居环境科学基本框架

• 面向解决问题,实现跨学科协作

在过去,包括我在内的规划师受到训练多是以建设为基础的知识体系,现在则要增加生态、文化等其他学科知识,如此才能推进规划学科的发展。学科的发展需要,一是开放的学术。培养综合技能,增强为国家各行业提供服务的本领;学习与规划相关的实施、管理、评估等相关知识。二是,有效的集成。汲取其它学科的“营养”,形成规划学科更加肥沃的“温床”;坚持规划学科处理空间问题的自身特色,不忘追求社会公平正义的学科创立初心。

报告整理:马诗瑶.

第二届黄河上游城市高质量发展论坛在兰州成功举办

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):王凯:绿色城镇化视角下的城市发展

规划问道

规划问道