本文为中国国土勘察规划院总工程师张晓玲在第二届“黄河上游城市高质量发展论坛”上做的主旨报告全文,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位中规院(北京)规划设计有限公司等提供的资源支持!

张晓玲

中国国土勘察规划院总工程师 研究员

报告分三个部分,首先谈谈规划编制过程中的政策困惑,再讨论最重要的两项土地管理制度,最后是需要进一步思考的问题。

01

规划编制中的政策困惑

规划内容的一般逻辑

政策(措施)摆布位置

在规划文本里,做什么就是规划确定的主要任务,怎么做是措施,做多少是目标,在哪里做是布局。保障措施是为了实现确定的目标而要采取的配套措施(环境条件)。一般核心章节里要有措施,在最后保障措施要讲配套措施。把这两项写混,把配套措施写入核心章节,是经常发生的问题。

保障措施的内容应边界清晰,层级准确,对上衔接,对下指导,任务分解。写省级空间规划保障措施时,要写省级层面应该配套什么措施,不应把国家的配套措施写在里面,应该思考省政府如何做来保障目标的实现。所以规划文本中的保障措施并不是抄现有的政策,而是要为对应的规划层级的地方政府量身定做一套政策措施。

本轮规划中常见的问题

本轮规划中常见的问题主要包括逻辑关系不清、内容布局混乱、内涵不求甚解、层次定位不准、职责内外不分等,需要规划编制人员引起应有的重视。

02

最重要的两项土地管理制度

总体脉络

最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度是我国最重要的两项土地管理制度。新中国建立以来,中国的土地利用与管理始终是围绕着“人多”与“地少”这对基本矛盾展开。随着时代的变迁,“人多地少”的基本国情没改变,矛盾的本质也没有改变,只不过要求提高了。过去是讲“一要吃饭、二要建设”,现在要讲“保吃饭、保生态”,比过去要求更高了。其本质是保护与发展之间的矛盾更趋复杂。这个问题是国土空间规划必须直面的灵魂拷问,也是国土空间规划的精髓所在。

1.最严格的耕地保护制度

改革开放前,我国人口规模远未达到顶峰,大规模工业化城镇化尚未到来,一切开发建设都属于国家投资,政府管控力度较大,1980年之前全国耕地面积持续增加。总体上人多地少的矛盾不太突出,耕地保护压力不大。

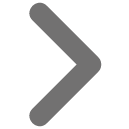

改革开放之后,经济发展与耕地保护之间的矛盾逐步尖锐。土地管理事业历程中最为重要的三个中央文件,都是关于耕地保护方面的,在土地管理的基本制度、大政方针、核心目标到期是机构设置等方面,产生了深刻的影响,足以说明耕地保护在土地管理中的核心地位。

1986年中央印发《关于加强土地管理制止乱占耕地的通知》(中发〔1986〕7号),确定了耕地保护基本国策,随后国家颁布《土地管理法》,成立了国家土地管理局。1997年,各地经济发展中出现房地产开发热、项目热及乱占滥用耕地问题,美国学者莱斯特·布朗发表的《谁来养活中国?》等在国内外引起关注,中央印发《关于进一步加强土地管理切实保护耕地的通知》(中发〔1997〕11号)。按照中央决定部署,1998年国家颁布新《土地管理法》,同年组建国土资源部。2017年,在新发展理念、新常态背景下,耕地保护和耕地占补平衡面临多重压力,也出现了一些新问题。中央再次印发《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》(中发〔2017〕4号),对耕地保护和耕地占补平衡工作提出了更高的要求。

2020年9月国务院办公厅印发《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》规定了六个禁止,明确耕地利用的优先顺序。刚刚出台的《土地管理法实施条例》也增加了关于管控非粮化的要求。

党中央对耕地保护有最新要求。2020年8月,习近平总书记在听取安徽省汇报时指出,严守耕地红线不能搞形式主义,不能搞变通,十八亿亩耕地红线要稳住,耕地不能非农化,粮田不能非粮化,出了问题要问责。新《土地管理法》提出,基本农田上图入库,严格用途管制,严格占用审批。2017年6月,全国完成新一轮永久基本农田划定工作,划定永久基本农田15.5亿亩。这其中存在永久基本农田划定不实、与其他相关功能区域重叠等问题,这些问题都需要在本轮国土空间规划中统筹划定予以解决。

永久基本农田能不能占用?只有六类重大建设项目和扶贫项目可占用,包括党中央国务院明确支持的重大建设项目,军事国防类项目,交通类项目(国家级规划明确、国务院投资主管部门明确、省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路),能源类项目(国家级规划明确),水利类项目(国家级规划明确),落实党中央、国务院重大决策部署,有关部门认可的交通、能源、水利项目,贫困地区基础设施、民生项目、移民搬迁项目。

永久基本农田能否调整?主要途径是全域土地综合整治试点工作,目前全国各省都有全域土地综合整治试点。试点要求是,通过开展全域土地综合整治工作,确保整治区域内耕地质量有提升、新增耕地面积不少于原有耕地面积的5%,并做到建设用地总量不增加、生态保护红线不突破。涉及调整永久基本农田的,应编制调整方案并按已有规定办理,确保新增永久基本农田面积不少于调整面积的5%。

2.最严格节约用地制度

惜地爱地是中国人的天性,特别是经历了1958年的大跃进和1960年大饥荒的教训,我国在非农建设占用土地时,都有节约用地、保护耕地的意识和要求。上世纪五、六十年代,尽管人地矛盾不太突出,但国家建设征用土地办法、人民公社六十条等政策文件中都有相关要求。《国家建设征用土地办法》提出,国家建设征用土地必须贯彻节约用地的原则,一切目前可以不举办的工程,都不应该举办,需要举办的工程,在征用土地的时候,必须精打细算,严格掌握设计定额,控制建筑密度,防止多征、早征,杜绝浪费土地。凡有荒地、劣地、空地可以利用的,应该尽量利用;尽可能不征用或者少征用耕地良田,不拆或者少拆房屋。

改革开放的前20年,土地管理重点关注耕地保护和城市国有土地市场建设,城市土地市场基本的制度框架也在这一段时间完成。对建设用地节约集约利用主要依靠建设项目用地审批和项目用地定额标准等手段。

1999年以后,特别在2003年前后,针对各地出现的开发区热、盲目投资、低水平重复建设,圈占土地、乱占滥用耕地等问题,党中央、国务院部署全面清理各类开发区,暂停审批农用地转用半年,治理整顿土地市场。2004年10月,《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号)提出“实行强化节约和集约用地政策”的要求,第一次明确地提出要节约集约利用土地。

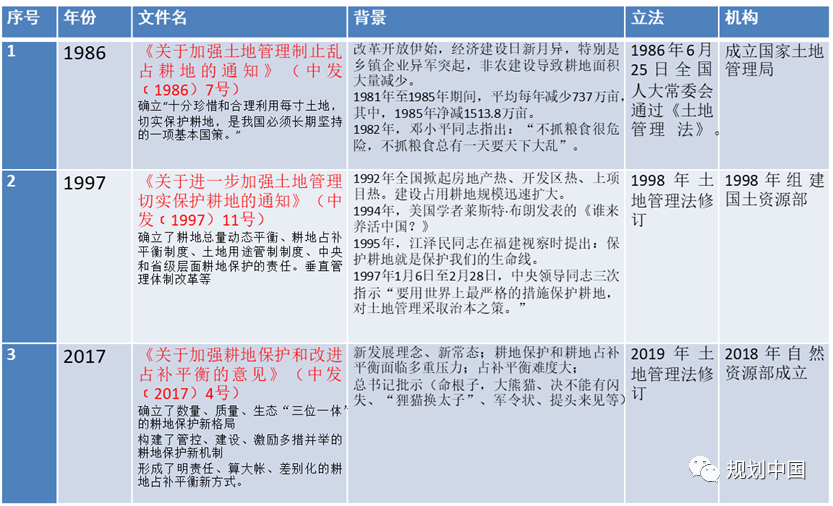

在此基础上,2008年1月,国务院发布《关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号),这是节约集约用地制度和政策体系建设的起点。为贯彻落实国务院3号文件,原国土资源部出台了一系列一系列配套政策,并开展各类试点,全面推进建设用地节约集约利用。

十八大以来,包括土地在内的资源节约集约利用上升为国家层面的重大战略部署。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》、《中共中央关于加快推进生态文明建设的意见》等重要文件都对土地节约集约利用提出了明确要求。2016年,国土资源部发布《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)的通知》(国土资发〔2016〕147号)是目前各地开展城市更新工作涉及土地政策的主要来源。2018年,为了促进有效利用闲置土地,提高土地集约利用水平,自然资源部发布《关于健全建设用地“增存挂钩”机制的通知》(自然资规〔2018〕1号),从土地利用年度计划管理的角度激励各地加大批而未供及闲置土地处置力度。

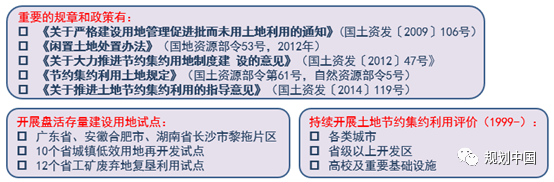

节约集约利用土地是一个政策体系,涉及到规划、计划、标准、市场、政策鼓励、监测监管、考核评价、共同责任。

在节约集约利用土地政策体系中,对各地城市土地利用影响较大的是《关于深入推进城镇低效用地再开发的指导意见(试行)的通知》(国土资发〔2016〕147号)。为推动各地深入推进城镇低效用地再开发,文件提出了加强统筹引导等要求,包括明确改造开发范围,推进调查摸底和标图建库,同时要强化规划统筹和方案实施。文件还提出一系列激励措施机制,促进城镇土地高效集约利用。这些激励措施包括鼓励原土地权利人开发,设置5年过渡期,鼓励城中村改造开发、产业优化升级及零散土地的集中开发、在城市低效用地再开发当中加强公共设施和民生项目等要求。

土地管理的核心任务一直是耕地保护,对土地节约集约利用的关注,始于耕地保护的压力。经过历次占地高潮及历次清理整顿,耕地保护和土地节约集约利用问题先后得到中央领导、主管部门及各界重视并取得共识。由此制度政策体系也逐步得到健全完善,成为“两个最严格”,即最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度。

加强耕地保护、促进土地节约集约利用是一个系统工程,需要从规划计划、用地标准、市场机制、激励措施、监测评估、责任考核、执法督察、党政同责等多个维度发力。存量时代促进土地节约集约利用,是对耕地最有力的保护,需要着力城镇和农村两个主战场,是一个关乎国家可持续发展、涉及多方利益格局、影响高质量发展全局的重大问题,更是推动生态文明建设的应有之义,当然也应是各级各类国土空间规划的必答议题。

03

需要进一步思考的问题

在本轮国土空间规划编制中,有四个需要大家共同来探讨的问题。

1.关于指标及分解。国土空间规划编制中的指标涉及到耕地保护、永久基本农田面积、建设用地规模等指标。指标如何分解?如何体现指标分解的科学性?要从自然地理单元去找科学性,因为国土空间开发活动(开发强度)的设定应该与自然地理单元相关。但是,规划编制单元属于行政单元,不是自然地理单元,所以如何把自然地理单元的指标转到行政单元上,这样才能讲清楚指标以及指标分解的科学性。

2.关于分区及传导。编制规划需要分区,分区有多种分法,每一层级的分区下来,一直到底层,从区域功能和用地类型的关系考虑,是否存在多方案可能,又如何得到最佳方案。

3.关于增减挂钩。作为土地政策工具,城乡建设用地增减挂钩政策的实施效果很好。它解决了很多实际问题,特别是在历次灾后重建和脱贫攻坚过程中发挥了很大的作用。但是,增减挂钩实施产生的流量如何统筹考虑到国土空间规划中?

4.关于土地立体开发复合利用。鼓励对土地的立体开发复合利用是目前十分重要的政策措施。实践中的土地复合利用现象非常多,下一步需要探讨复合地类的功能以及混合地类的供地方式,但现有的政策包括供地政策、用途管控政策均没有解决此问题。

报告整理:张园.

王凯:绿色城镇化视角下的城市发展

点击图片 阅读全文

第二届黄河上游城市高质量发展论坛在兰州成功举办

点击图片 阅读全文

原文始发于微信公众号(规划中国):国土空间规划与土地政策创新

规划问道

规划问道