中国城市规划设计研究院长期关注儿童友好城市领域,2020年中规院与中国儿童中心等单位联合成立“中国儿童友好协同创新中心”,中规院上海分院作为其技术支撑单位,在儿童友好城市的规划建设领域开展了多方面的研究和实践,致力于将儿童友好的理念和场所营造在不同尺度的城市空间上,更加有效地推动中国儿童友好城市的规划和建设。本文为该团队针对《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》的解读,欢迎分享。

日前,国家发展改革委等23部门印发《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》(下简称《指导意见》),旨在以儿童友好城市建设,促进广大儿童身心健康成长,推动儿童事业高质量发展融入经济社会发展全局,让儿童友好成为全社会的共同理念、行动、责任和事业。《指导意见》虽内容简短,但作为一份纲领性指导文件,纲举目张、体系完整,既体现了国际视野,更彰显了中国特色,对中国儿童友好城市的建设具有最大的意义和价值。本文从儿童友好城市建设的时代意义出发,回顾儿童友好城市建设的国际经验,深入剖析《指导意见》五大方面内容背后的中国特征,并总结目前国内已有的儿童友好城市建设模式,以期更好地推广和落实《指导意见》。

时代背景下的人本视角

改革开放四十多年不仅是我国经济高速发展的时期,也是我国城市快速发展的阶段。为了提升城市建设水平与环境质量、解决城市扩张中的各类问题,中央政府自上而下发起了一系列围绕特定主题理念的全国示范城市的创建活动,各个地方也自下而上按照相应建设标准积极行动申报评选。某种程度上,正是在这样一种从理念到行动的传导模式下,中国众多城市成就了日新月异的迭代升级。“儿童友好城市”成为新时期城市建设面向高质量发展和高品质生活目标下全新维度的风向标。

2015年习近平总书记主持召开的中央城市工作会议提出了“坚持以人民为中心,坚持人民城市为人民” 的发展思想。2019年习近平总书记在考察上海杨浦滨江时突出强调,要坚持”人民城市人民建,人民城市为人民”的重要理念,要”让城市成为老百姓宜业宜居的乐园”。十九大、十九届四中、五中全会均围绕提高人民生活品质,并提出坚持以人民为中心的发展思想。

正是在此背景下,与以往从绿色生态、资源环境、基础设施等角度出发的各类示范城市创建不同,建设“儿童友好城市”是将儿童这类特殊人群置于目标中心,坚持儿童优先发展,从儿童视角出发,以儿童需求为导向,以儿童更好成长为目标。它既是对已有创建各类城市示范和理念标准的延续,更是对城市“以人为本”这一初心原则的坚持和对习总书记“人民城市为人民” 思想要求的落实,反映的是我国城市发展重心由量向质、由物向人的转变。“儿童友好城市”将开启中国新时代人本视角下城市建设的新实践。

世界眼光下的多维关注

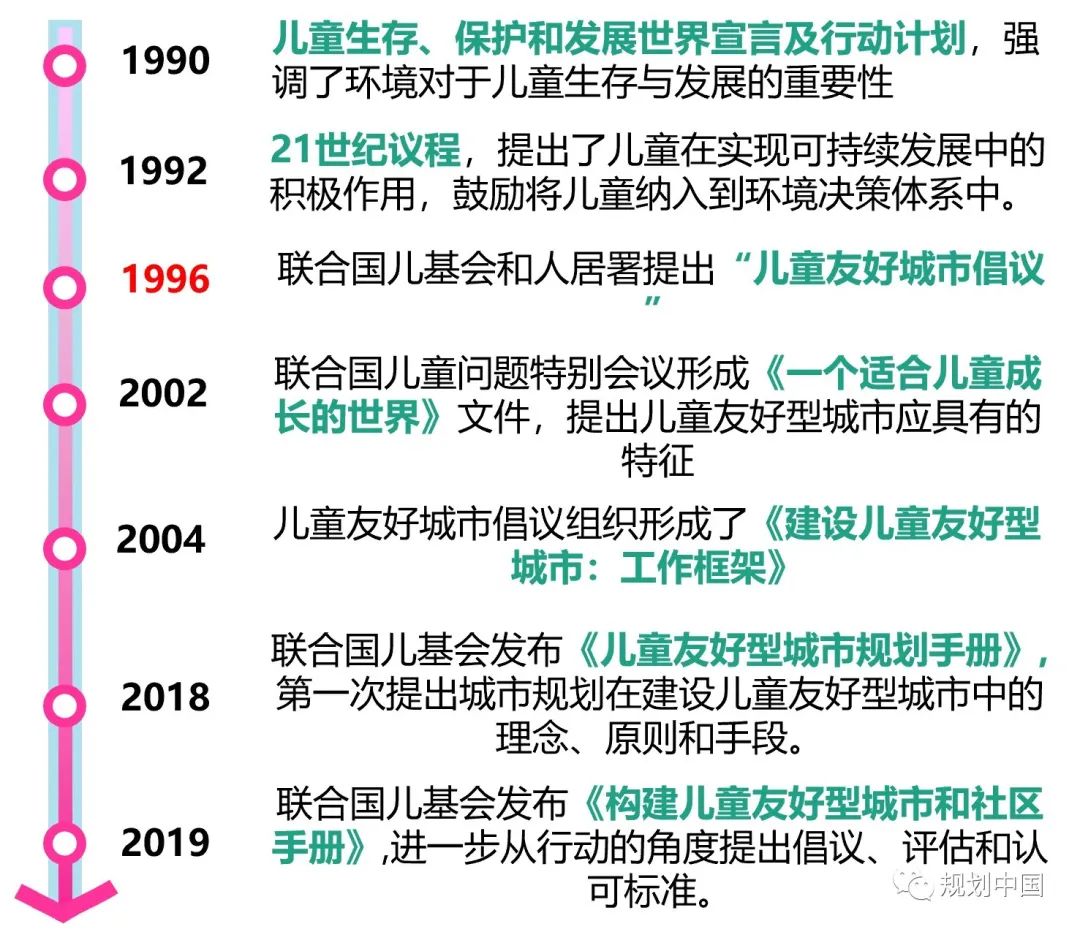

“儿童友好城市”并非全新概念,早在1996年,联合国儿童基金会(UNICEF)和联合国人居署(UN-Habitat)共同发起儿童友好城市倡议(Child Friendly Cities Initiative,简称CFCI),指出少年儿童的福祉是衡量人居环境健康与否、民主社会文明程度和政府良好治理水平的终极目标。因此倡议充分调动地方政府和社会各界力量,共同创建安全、包容、充分响应儿童需求的城市和社区,要形成一个完善的、儿童友好的城市空间,并使之在日常生活中惠及城市中所有儿童,使其可以随时随地方便、安全的玩耍与学习。

该行动自提出后得到了全球范围的广泛认同,引发了各国对儿童福祉的关注与行动。当前,“儿童友好型城市倡议”已经深入全球38个国家,3000多个城市和社区获得儿童友好型城市的称号,覆盖了3000多万儿童。各个国家也开展了基于自身特色的、丰富多彩的儿童城市实践,不仅关注物质空间建设类的硬质设施,也注重服务运营机制相关领域的软性环境,从公共政策、公共服务、公共权利、公共空间、公共环境等不同维度规划和营造儿童友好城市。

2.1 公共政策:

明确目标,自上而下制定纲领性战略及规划文件

儿童友好型城市建设是一个系统建设过程,离不开政策和规划层面的引导。随着儿童友好理念被越来越多的国家和地方所认可,为促进各地区儿童友好型城市建设,2004年儿童友好城市倡议组织形成了《建设儿童友好型城市:工作框架》,其中概述了构成儿童友好城市或社区的九个特征,为儿童友好型城市的建设提供了官方说明方向。2018年,联合国儿童基金会发行《儿童友好型城市规划手册:为孩子营造美好城市》。该手册通过“区域-城市-街道-社区”等不同尺度,提出“住房和土地权属、公共服务设施、公共空间”等九项保障儿童权利的儿童友好型城市规划原则,全面构建儿童友好型城市系统。

图 《儿童友好型城市规划手册 为孩子营造美好城市》

在联合国《规划手册》的引导下,各国围绕儿童友好型城市规划建设,先后制定了各项各类战略及规划文件。战略发展规划层面,例如彭里斯将儿童友好的理念融入了城市总体发展规划中,结合 “引领之城”、“机遇之城”、“绿色之城”、“宜居之城”、“活力之城”五大战略主题,制定了一系列促进儿童友好城市建设的行动计划;印尼政府将“儿童友好”作为国家发展的优先政策,颁布了省级层面的儿童友好建设指引和村级层面的技术导则。行动规划层面,奥克兰在《儿童友好战略行动计划》中明确提出了7项行动目标;英国制定了《儿童友好型城市规划实践指南》,从学校、住房、公共空间、绿地等7类城市空间为儿童构建舒适、便捷、友好的社会成长环境。

2.2 公共服务:

保障服务,完善儿童友好公共服务设施体系

推进和完善友好化的儿童公共服务设施及场所,是满足儿童成长及发展需求的根本。各国致力于为儿童和青少年提供教育、医疗、社会保障等层面的设施和服务,确保儿童健康成长。日本政府积极构建育儿支援体系,在社区层面设立育儿支援据点,为未能进入托儿所,或者主动选择家庭内部保育的婴幼儿及家庭提供公共育儿场所和科学育儿指导、亲子互动场地、患病儿童短期照料等服务项目。菲律宾塔克洛班市青少年中心,为青少年提供“一站式”的卫生健康、运动娱乐、艺术交流等服务。英国在完善学校、医院设施建设的基础上,设立了区级和社区监察机构和部门,定时定点针对儿童友好型服务设施和场所进行评估,确保其持续运营,为儿童提供助医助学、生活保障等服务。

2.3 公共权利:

建章立制,依法全面保护儿童的各项合法权利

早在1989年,联合国会议通过了《儿童权利公约》,确定儿童拥有的三大基本权利:生存与发展权、受保护权和参与权。2000年,儿童友好城市倡议组织于佛罗伦萨设立秘书处,以促进知识交流,增进地方对于落实儿童权利的研究和分析。2002年,联合国儿童问题特别会议形成《适合儿童成长的世界》文件,要求各成员国承诺将儿童的利益置于首位,发展有利于儿童居住的城市和社区。为更好地推动把为儿童谋福祉融入社会发展和城市治理中,联合国于2015年发布的《2030 年可持续发展议程》及2016年《新城市议程》中,都提出加强城市规划在城市建设和发展中的作用,将儿童友好理念融入城市规划和建设中,为弱势群体特别是儿童营造城市,完善社会救助服务体系。与此同时,部分国家将“儿童权利”写入法律,例如新加坡出台了专门的《儿童与青少年法》,收集和完善全市儿童信息数据平台,相关机构依法在儿童受到虐待或权益被忽视时进行干预,从而更好地保护和关照儿童成长与生活。

2.4 公共空间:

践行理念,提升儿童友好城市公共空间品质

除针对儿童常用的公共服务设施外,儿童友好型城市建设还需关注儿童户外活动场所、郊野自然公园、重点出行街区等空间,为儿童接触自然、快乐玩耍、安全出行等提供高品质的空间环境和配置保障。1990年代,拥有“美国第一儿童友好城市”的丹佛市在全市校园内打造“见学地景”,将96所公立小学的废弃空地改造成儿童活动空间,配置游戏设施、游乐玩具,达到寓教于乐的目的。

图 丹佛市探索的“见学地景”(Learning Landscape)模式

随后,在二十世纪初,英国、丹麦、哥本哈根等国家也加入了在社区公共空间建造游戏场所的实践。同时,英国在社区街角开发“green garden”——自然农场和绿色花园,创造和满足儿童成长中与自然环境的接触、探索、交流的需求。2008年,荷兰的阿姆斯特丹和代尔夫特两市通过对社区道路及周边公共空间改造设计提升,探索儿童上下学路径的友好化改造,为儿童提供了安全、有趣的出行环境。

2.5 公共环境:

牢筑屏障,构建全面安全友好的儿童成长环境

从儿童的视角看待和体验世界,是建设儿童友好型城市重要手段和途径。美洲启动儿童议事会,在规划过程中充分考虑和纳入儿童的观点和想法。巴西库里蒂巴通过儿童的参与让中央大街鲁阿·奎因泽(Rua Quinze)成为了充满绿植和游憩设施的步行区。欧洲开设社区儿童议事联盟,确保儿童能参与设计、执行和维护与儿童相关的社区规划及行动,保障儿童的知情权、参与权。英国开设了一系列专门从事与儿童接触的咨询公司,促进和吸引儿童参与社会事宜,提升传统的城市设计和规划实践。

而亚洲更关注于为儿童创造健康安全的成长环境。新加坡设立了儿童保护网络,该国的社会及家庭发展部作为主要负责机构,与警方、学校、医院等展开密切合作,共同维护和保障儿童日常安全。日本设立了社区服务中心和支援点,提供诸如儿童心理咨询服务、教育帮扶、资金支持等,为儿童全方位身心健康发展提供了支持。

我们国家儿童友好城市建设起步比较晚,在摸索实践中特别注重借鉴国际经验,因此《指导意见》中强调从五大领域(政策体系、公共服务、权利保障、成长空间、发展环境)来开展儿童友好城市建设的工作,全面系统去保障保护儿童生存、发展、受保护和参与的权利。

特色国情下的使命挑战

《指导意见》特别要求既要坚持世界眼光,借鉴有益经验,更要求立足国情和实际挑战。根据我国“七普”人口数据,0-17周岁儿童约有2.98亿人,约占中国人口总数的1/5,约占世界儿童的1/8。但中国儿童生存特征不同于世界儿童,在儿童友好城市建设尚处于起步阶段的中国,儿童友好存在以下五大使命挑战。

我国早在2001年颁布的《中国儿童发展纲要(2001-2010年)》中明确提出“儿童优先”原则,要求“在制定法律法规、政策规划和配置公共资源等方面优先考虑儿童的利益和需求”。然而,在我国城镇化快速发展的阶段,城市建设基于成本和效率的考虑,主要按照成人的标准进行规划设计,容易忽视儿童的利益和需求,儿童也缺乏知情权、表达权和参与权。

目前,我国存在儿童托育、教育、医疗、健康保障公共服务设施供应不足的现象,其中儿童抚育问题最为突出。一是城市工作压力大,隔代抚养特征突出。根据中国老龄科研中心的研究调查,2岁半以前的儿童,主要由祖父母照顾的占比60%-70%,其中甚至有30%的儿童被放在祖父母家抚养。根据世界银行的数据,中国的女性就业比例大于60%,这一现象在大城市更为突出,大城市职场妈妈的比例较中小城市高11.4% [1]。二是“鸡娃”风逆势暗涌,培训班依旧风靡。自2021年7月“双减政策”出台,“鸡娃”风虽看似受限,但由高考及职高分流引发的焦虑却未真正减少,培训班打擦边球转向地下的“一对一补课”或是给学科改名“穿马甲”。如何强化教育学校主阵地作用,提升学校课后服务水平,规范校外培训机构依旧任重道远。

孤儿、事实无人抚养儿童、残疾儿童、留守儿童、困境儿童等属于弱势儿童群体。全国妇联根据六普资料数据推算,全国有农村留守儿童6102.55万人,占农村儿童37.7%,占全国儿童21.88%。由于缺乏家庭关爱,留守儿童往往存在学习差、性格缺陷、行为偏差等问题,需要地方政府和社会各界的共同努力,让这些孩子在良好的氛围中得到健康成长。

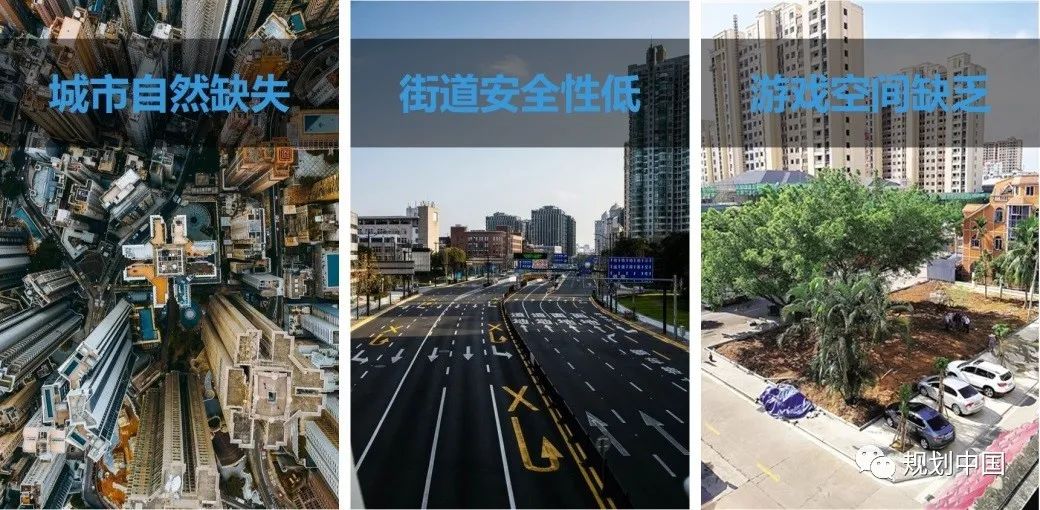

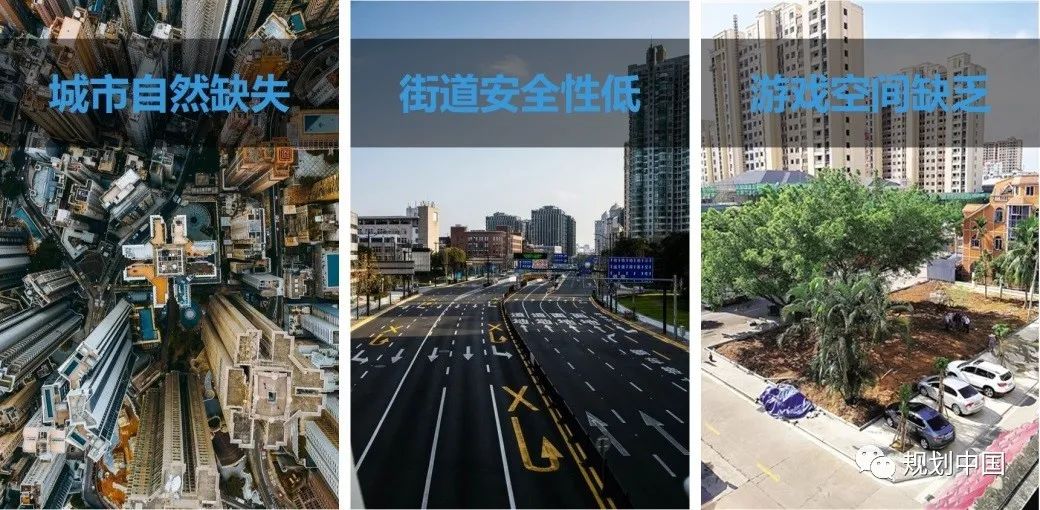

现状我国儿童成长空间面临自然缺失、街道出行安全性低、游戏空间缺乏的突出问题。一是高密度的城市建设导致儿童释放天性的“自然化”公共空间严重缺失,市中心往往被快餐式商业空间所占据,而郊野公园等自然空间中缺少独立的儿童活动空间。二是缺乏儿童安全、独立、趣味的街道空间,导致交通安全成为仅次于溺水威胁儿童生命安全的第二大杀手,每年我国有超过3.5万名14岁以下的儿童在道路交通事故中伤亡,其中超过1.85万名儿童在交通事故中死亡,死亡率是欧洲的2.5倍 [2]。三是城市公共空间、居住社区等缺乏与儿童天性相适应的游戏空间与设施。上诉问题导致我国青少年室外活动强度整体偏低,根据2018年全球青少年自主体力活动评价,中国青少年体力活动总体水平(F)及有组织的体力活动水平(D-)均未达到全球平均水平(体力活动总体水平D、有组织的体力活动水平C)。

互联网时代儿童过早、过多接触电子产品,导致近视高发、低龄化趋势显著。根据国家卫健委的调查,2020年我国儿童青少年总体近视率52.7%,较2019年(50.2%)上升2.5个百分点 [3],高居全球首位。2020年我国未成年人的互联网普及率达94.9% [4] ,显著高于我国网民整体约70%的互联网普及率[5] 。儿童“数字化”成长存在隐私泄露、网络欺诈、游戏成瘾、网络传谣等安全隐患,亟需探索符合国情的适龄提示制度,限制未成年人上网时间,以及打造安全绿色网络环境。

《指导意见》紧扣特色国情,着重应对中国儿童成长中的现实挑战来推动儿童友好城市建设,在“以人民为中心”的发展思想指导下,从五大维度提出了更适合我国儿童友好城市建设的政策内容和发展路径。社会政策方面,推动城市规划建设体现儿童视角,制定各类空间和设施规划建设标准;同时,注重建立健全儿童参与公共活动和公共事务机制,确保在城市发展重大政策、决策中引入儿童影响评价,全面保障儿童的知情权、表达权和参与权。公共服务方面,在保障和完善儿童基础教育、医疗保健设施服务的基础上,丰富相关文体服务供给,注重加强儿童身心健康保障。权利保障方面,建立健全困境儿童信息台账,加大对残疾、重病、孤儿、留守儿童的基本生活保障和专项救助力度,促进全社会对困境儿童健康成长的重点关注。成长空间方面,《指导意见》不仅提出了加强城市绿地、公园、自然郊野场所、图书馆、校内外活动空间、上下学出行环境等各类城市空间的品质建设和服务效能,并结合我国街道社区建设,提出在社区内共建儿童友好型公共空间,鼓励打造例如“游戏角落”、儿童“微空间”、“儿童之家”等,为儿童提供在地化的文体活动和阅读娱乐场所。发展环境方面,我国更注重推进家庭家教家风建设,鼓励学校积极开展安全教育、健身运动、优秀文化作品宣传等课堂活动,培养儿童健康向上的精神文化,保障儿童健康成长。

现实探索下的中国方案

在我国儿童友好型城市的建设过程中,实际上各地已经在中央顶层设计的指导下,结合自身特点开展了各具特色的实践与探索,在城市、城区(县)、社区(乡村)等各个层面有着多样的实施模式与机制,体现出模式创新、凝聚合力的特征,未来这样多主体、多样形式、多种程度建设儿童友好城市的“中国方案”将成为世界儿童友好城市建设的新样板。

强调自上而下的顶层制度保障

在国家顶层设计下,城市层面更加强调自上而下的制度保障与规划传导。部分省市对儿童友好型城市建设的相关制度进行了贯彻实施,并在国家层面的制度框架内进行了一定创新。国内许多城市,如深圳、长沙、上海、南京、扬州等提出建设“儿童友好型城市”的战略构想和行动计划。在优化顶层设计的基础上,这些城市也开始推进标准制定,编制规划建设导则。如深圳发布了中英文版《深圳市儿童友好型社区、学校、图书馆、医院、公园建设指引(试行)》《深圳市儿童友好出行系统建设指引(试行)》《深圳市母婴室建设标准指引(试行)》等七大领域建设指引。同时,各个城市在儿童友好校区、儿童友好社区、儿童友好公园等多个空间类型,以项目为抓手进行规划实践。

建立多元参与的共建共治机制

县市/区层面在与城市层面儿童友好战略规划与各项专项建设导则的指引之下,建立了多元主体参与的共建共治机制。在县市/区级政府主要、相关部门协同之下,企业、社会团体、非盈利机构等多方主体与社会力量参与到儿童友好城市的构建和建设当中,实施落地方面,通过企业慈善捐款、成立儿童友好专项项目基金等方式进行资金支撑,有些则通过儿童友好类设施及活动的后续运营、组织、策划来实现可持续的实施落地机制。

如宁波市北仑区除联合社区、学校建立儿童议事会,搭建儿童参与社会治理的平台外,逐步形成“政府主导、部门协同、社会参与”格局,营造“人人关注儿童友好,人人参与儿童友好,人人共享儿童友好”的浓厚氛围。成都高新区近年来全力推进儿童之家建设工作,解决“双职工”家庭职工照管子女问题,为儿童的学习成长创造良好的社区环境和条件。

鼓励自下而上的基层自主动力

社区层面更加注重社区层面和企业、社会的多方力量的参与,引导儿童、家庭深度参与社区环境儿童友好化营造,搭建儿童参与城市治理的平台。乡村层面儿童友好项目的推进和尝试更加体现了自下而上的自主动力与机制。主要由镇妇联、团委、NPO、农业合作社、企业等主体共同合力推进。充分挖掘乡村特色、依托乡村资源,助力乡村振兴打造儿童实践基地。

成都锦城社区建立了儿童友好社区建设专家智库、儿童友好社区联席会议制度,社区依托区域化党建,积极协调辖区单位和民政、卫健、教育、公安、妇联等部门和群团组织共同参与,通过跨部门组织架构,利用企业化运营为社区儿童提供素质教育等服务,在引入社会多方资源开展共建共治方面做得有声有色。北京结合城市多元共治、街区更新、街巷治理工作在全市范围内建立了广泛的责任规划师制度,发挥出引导儿童参与城市治理的作用。

在城市、县市/区、社区/乡村各个层面的现实探索中,我国儿童友好城市的“中国方案”体现了因地制宜、因城施策的特点。在不同的空间管理层级上,作用机制、主导主体、参与主体、资金支持等方面逐渐呈现一定的特色与范式。

《指导意见》中也结合中国在儿童友好城市建设方面的多元模式,强调未来发挥党委领导、政府主导作用,健全完善多领域、多部门工作协作机制,充分发挥公共事业规划、公共资源配置、公共服务保障方面的职能,推动儿童优先原则融入社会政策。同时,积极引入社会力量,充分激发市场活力,共同推进儿童友好城市建设。

感谢中规院王凯院长、张菁总规划师、上海分院孙娟院长、李海涛总规划师对儿童友好研究工作的指导与支持!

中规院上海分院儿童友好研究技术团队:孙娟、李海涛、刘昆轶、袁海琴、刘竹卿、马晨吴炜、余波、郑烁、林浩韬、徐玮蓬、张尊昊

本文作者:刘昆轶、马晨吴炜、余波、郑烁、林浩韬

推进儿童友好理念融入城市规划建设!23部门联合印发关于推进儿童友好城市建设的指导意见

中国城市规划年会学术对话:“儿童友好 社会共建”圆满举行

原文始发于微信公众号(规划中国):儿童友好,世界美好!n——《关于推进儿童友好城市建设的指导意见》的解读

规划问道

规划问道