本文为中国城市规划设计研究院规划研究中心马嵩于“2020年度CAUPD业务交流会”上做的报告,感谢作者授权发布。感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

演讲者 | 马嵩

中国城市规划设计研究院规划研究中心

第一轮国土空间规划编制将在今年进入成果收官年,审查要求从完整性向逻辑性转变,着重审查规划解决什么问题、采用什么措施、有哪些创新?这些也是我们此次空间规划编制工作最应该关注的关键要点。

国土空间规划的核心和难点是如何协调开发与保护的两者之间的空间关系。贵州因区位和资源禀赋的特殊性,其开发与保护空间存在“重叠、交织甚至矛盾对立”的特点,较一般省份在两者关系协调上更为复杂。总书记在视察贵州时多次提出“贵州处理发展和生态环境保护方面难度更大”的总体判断,也明确指出“要守住发展与生态两条底线”,“走出一条有别于东部、不同于西部其他省份的发展新路”的总体要求。

2021年2月4日习近平总书记视察贵州

本文在分析贵州空间发展的特殊省情、问题基础上,分享了贵州下一阶段空间发展的特殊路径思考。

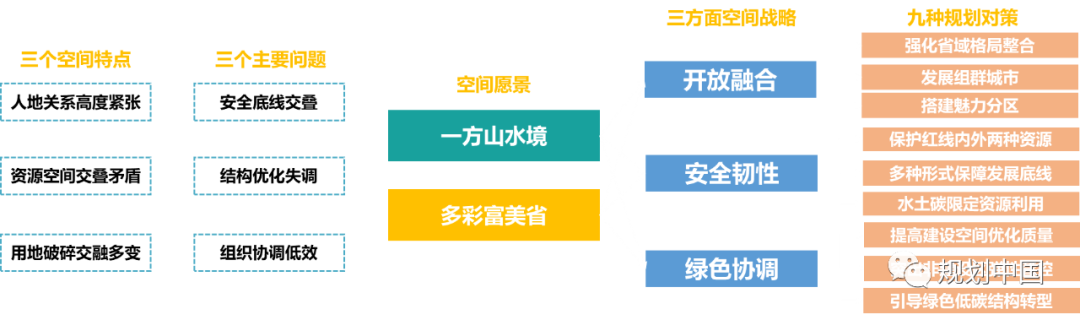

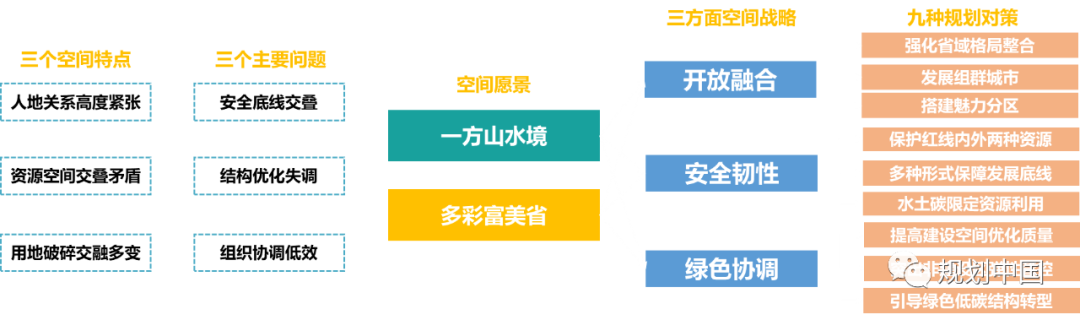

贵州因“喀斯特省、内陆资源和人口密集大省、西部落后赶超省份”等资源禀赋基础,表现出“人地关系高度紧张、资源空间交叠矛盾、用地破碎交融多变”三个典型空间特征。

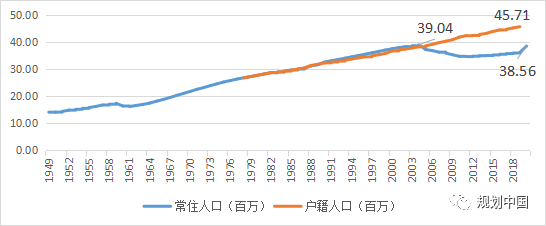

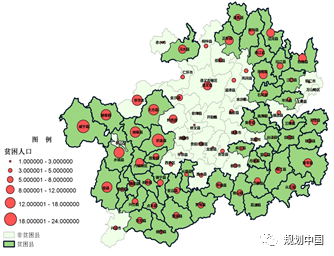

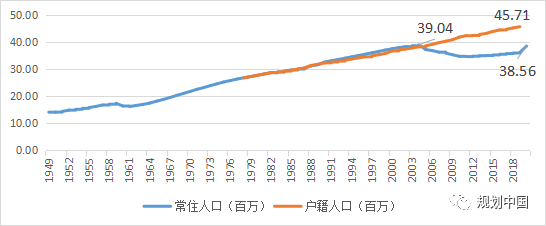

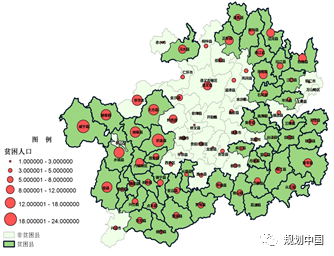

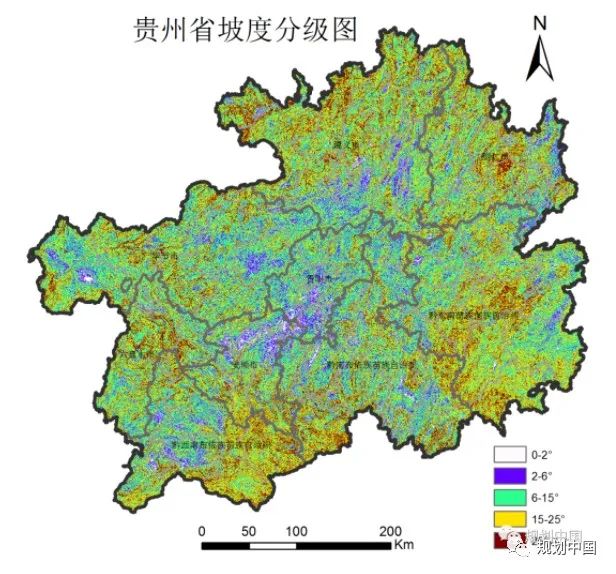

人多地少是我国的基本国情,也是中东部地区省份常见的空间矛盾。但贵州作为西部省份,却因“承载空间局限、承载能力薄弱和承载矛盾集中”三个特点而出现较东部省份更为突出的承载矛盾。首先,贵州拥有全国各省中占比最少的平地面积(九山半分半分田),却同时承载了西部地区各省中最高的人口密度(重庆作为直辖市除外),承载空间极为局限;其次,贵州又因喀斯特的广泛分布而呈现出普遍理论超载的情况,喀斯特理论承载上限水平150人/ km2,贵州全省78个喀斯特县平均225人/km2,其中54个理论超载,有限的空间本身的承载能力又极为低下;同时,承载矛盾集中的石漠化严重地区又与集中连片特困地区高度重叠,进一步凸显了一定空间内的承载矛盾。且从人口增长和用地结构变化情况来看,这个人地矛盾的结构压力出现内化且不断加剧的趋势。

1949-2020年贵州户籍及常住人口变化

因特殊的自然地理和资源特点,贵州省承担了两江上游生态屏障的重要保护重任,却又同时是国家粮食产销平衡区、国家重要的能源矿产基地和民族文化集聚区,同时还承担了后脱贫时代重要发展赶超任务。紧张空间下各类战略责任空间交叠冲突情况普遍(1/3的国家生态功能区、1/3的农业用地、2/5的含煤层、1/3民族自治县、3/4的脱贫县)。贵州生态、能源、水资源、人口、文化、大数据资源丰富,却也面临生态脆弱性强、交通可达性差、建设成本较高等众多资源转化制约条件。同时人口、资源双密集的禀赋状况,也对贵州的多元化发展路径提出了更高要求,目前单纯的资源主导不足以有效提高人均收入,当前贵州资源主导人均收入水平就显著低于内蒙、新疆等资源多、人口少的省份,且在全国排名靠后。

贵州脱贫县分布

因为特殊的地形地貌特点,贵州的用地表现出用地破碎、功能融合、地类多变的特点。三调数据显示,贵州全省共有山头125万个,各类图斑1300余万块,全省平均的用地地块面积仅1.3公顷,是各省中用地景观破碎程度最高的省份。破碎用地形态下,全省城乡建设“小、弱、散”的特征显著,布局多采取点状式或组团式布局,天然形成了山水城融合的空间特色;同时因为特殊的地理环境,贵州历史上形成了林粮兼种的传统,山下山上的立体农业、林下经济非常普遍,三生空间高度融合交织在一起。另外、由于喀斯特土层本身较薄、但本地自然降水相对丰富的特点,贵州还出现了耕地休耕轮作要求高、林草地类的转换速度快等特点。总的来看,全省山水城一体、农林草混合、多文化融合的特色鲜明,但这也给全省三生空间分类管理和空间组织带来天然困难。

基于独特的资源禀赋基础,过去贵州落实了总书记“守底线、走新路”的要求,挖掘本地资源优势基础,积极探索保护开发利用路径,创造了“黄金十年”的发展成绩,但也面临三个方面的阶段性问题:一是安全底线冲突,二是结构优化失调,三是组织协调低效。

守底线方面,贵州省协同推进了生态修复,包括能源和农业的产业结构调整,过去十年不仅生态空间、森林覆盖率显著增加,主要农产品产量、能源供应量都是稳中有升。但生态空间与地上农业及地下矿产的底线交叠问题仍旧突出。当前贵州的区域生态问题仍然是石漠化和水土流失问题,石漠化面积为全国第1,水土流失占全省1/3。从地上来看,农业过度垦殖是生态破坏首因,对比相关省份数据,贵州垦殖率为两江上游最高的省份之一,过度垦殖导致两江屏障生态保护压力大。从地下看,矿产开发对生态潜在威胁大。当前双评价极重要区、石漠化区域内分布着贵州一半以上的耕地面积和矿权地区,直接和潜在冲突显著。十年快速发展背景下,贵州粮食自给率、能源跨省输出量均已出现下降的现象,不断冲击贵州粮食产销平衡省和能源大省定位底线,贵州粮食和能源安全保障压力大。

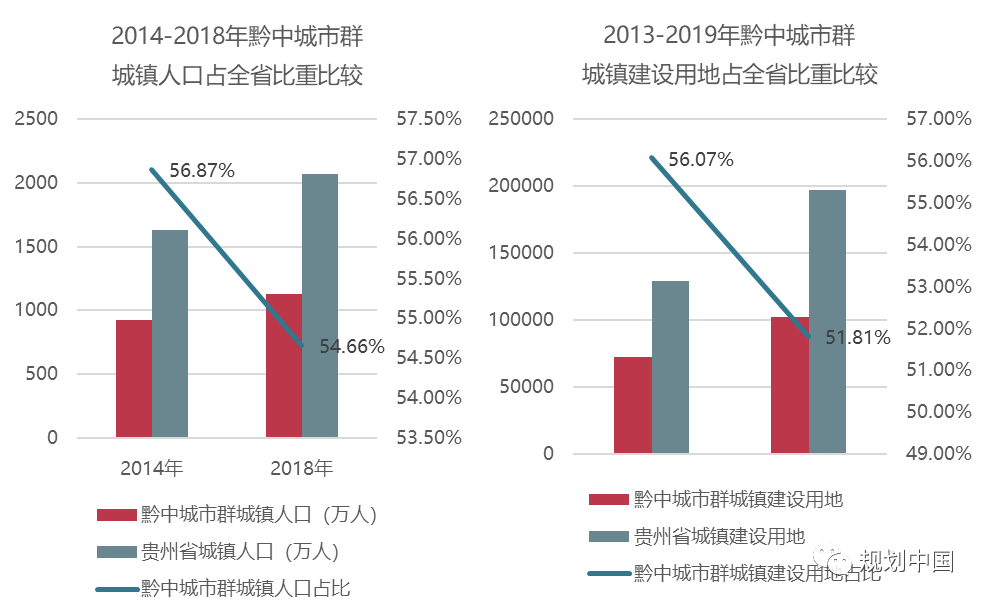

调结构方面,贵州积极推动工业强省和城镇化带动两大主体战略。过去十年经济增速全国领先,也贡献了最为突出的脱贫成绩,并以建设投资、脱贫搬迁、行政区划调整等综合方式推进城镇化发展,实现贵州十年间城镇化、基础设施用地增长双第1的快速发展成绩,但也因产城失调、负债等问题出现空间结构优化可持续性降低的问题。

过度资源依赖的发展方式导致劳动密集型产业发展不足、非农就业提升滞后,进而影响到了贵州城镇化的持续快速提升能力,也导致出现城镇用地结构失衡问题。工业方面,煤电烟酒四个行业占工业增加值比重达60%以上,贵州工业就业占比水平历来从未超过20%,远低于同期全国平均和发达地区,旅游产业发展虽快,统计口径下的非农就业带动能力总体有限,导致非农就业整体提升慢,2018贵州整体非农就业水平仅46.%,也远低于国家平均水平(74.8%),甚至低于同期本省城镇化水平(49%),是全国少有的非农就业水平小于城镇化水平的3个省份之一,城镇可持续发展的动力不足。表现在城镇用地结构方面为工业用地比例低、旅游用地配置低效等问题。面向未来,既有资源依赖发展方式又同时受到碳达峰、负债加大的双重压力,城镇化和空间结构持续优化的压力将更加凸显。

1996-2018年贵州与浙江、江苏、浙江二产就业比率变化比较(单位:%)

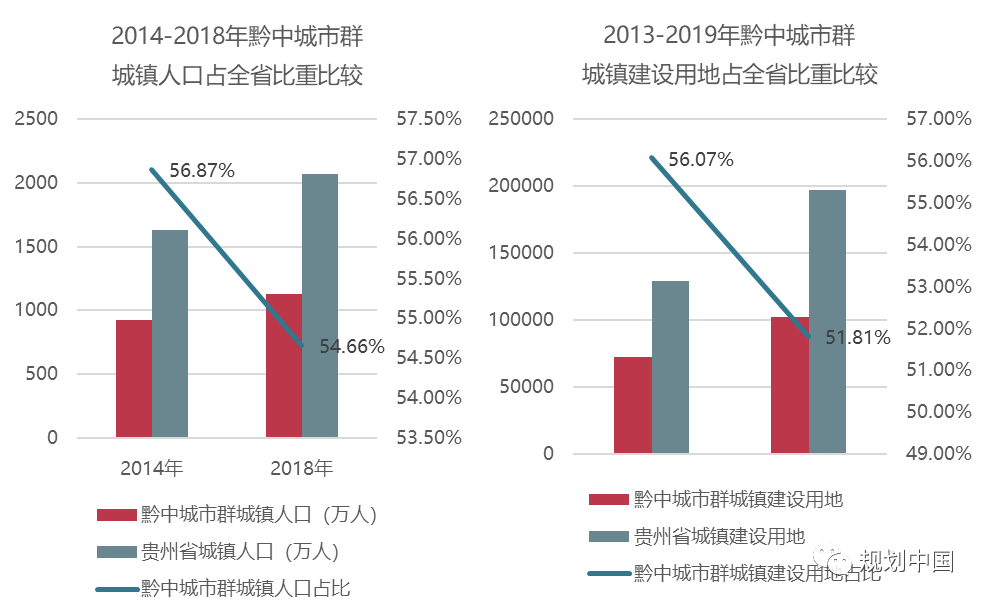

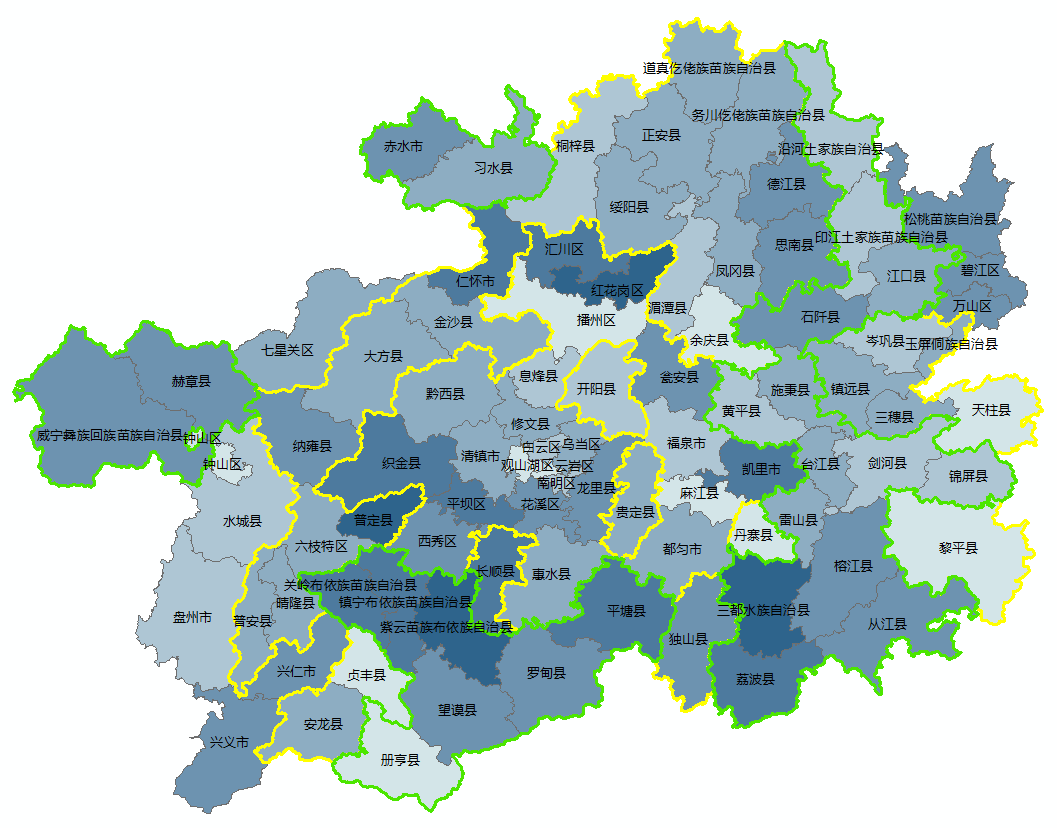

优布局方面,基于紧约束的承载状况和破碎融合的用地条件,贵州过去明确了山地特色城镇化路径,强调轴带发展和中心城市带动引导集聚发展,也确立了黔中城市群发展策略并划分主体功能分区,期望加强省内资源环境的适宜性调配,全省空间引导体系框架初步搭建。但鉴于地形地貌和发展初级阶段的双重限制,预期城镇轴带发展和中心集聚态势不明显,分散点状发展的态势还在延续,城镇土地增效和建设品质提升任务较重。再加上缺乏有效资源调配和引导,还出现了城市群集群发展态势不显著,主体功能区对土地资源投放管控不足的现象。统计数据显示,自城市群和主体功能区政策实施以来,黔中城市群城镇用地、GDP占全省比例变化不大,主体功能区还出现了限制开发区开发建设速度快于重点开发区的反常现象。与此同时,农林混合发展、分散零星建设还在不断增加,给三生空间协调管理带来一定困难。

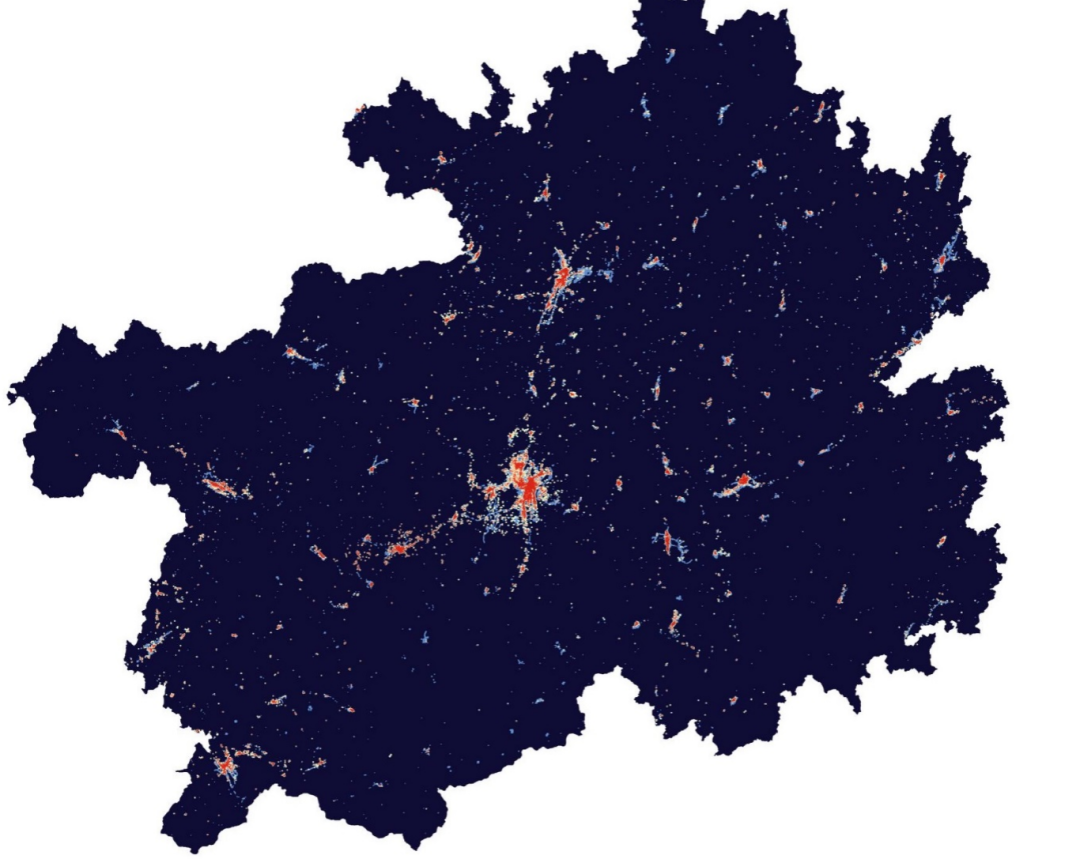

2000-2019年城市灯光变化情况(图上)

2013-2019年建设空间分区县增长对比(图下)

非常的空间和特殊的困境需要一些非常的手段,围绕总书记“开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来”的总体要求,针对贵州三个特征和问题,规划明确了“一方山水境,多彩富美地”的空间愿景,并对应提出三方面空间战略和九条规划对策,探索一条开发与保护协调并重、人与自然和谐共生的高质量发展新路,完成贵州空间现代化发展目标。

贵州国土空间规划技术脉络

(1)开放融合:统筹集中和分散两种形态,提高空间组织效率

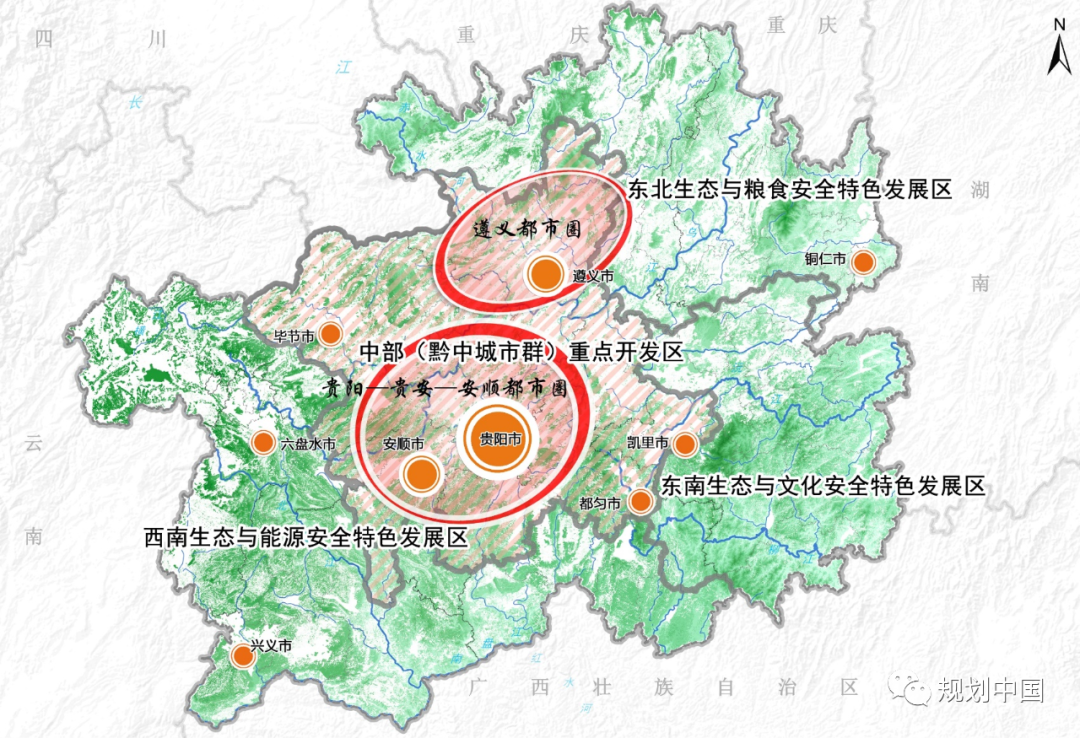

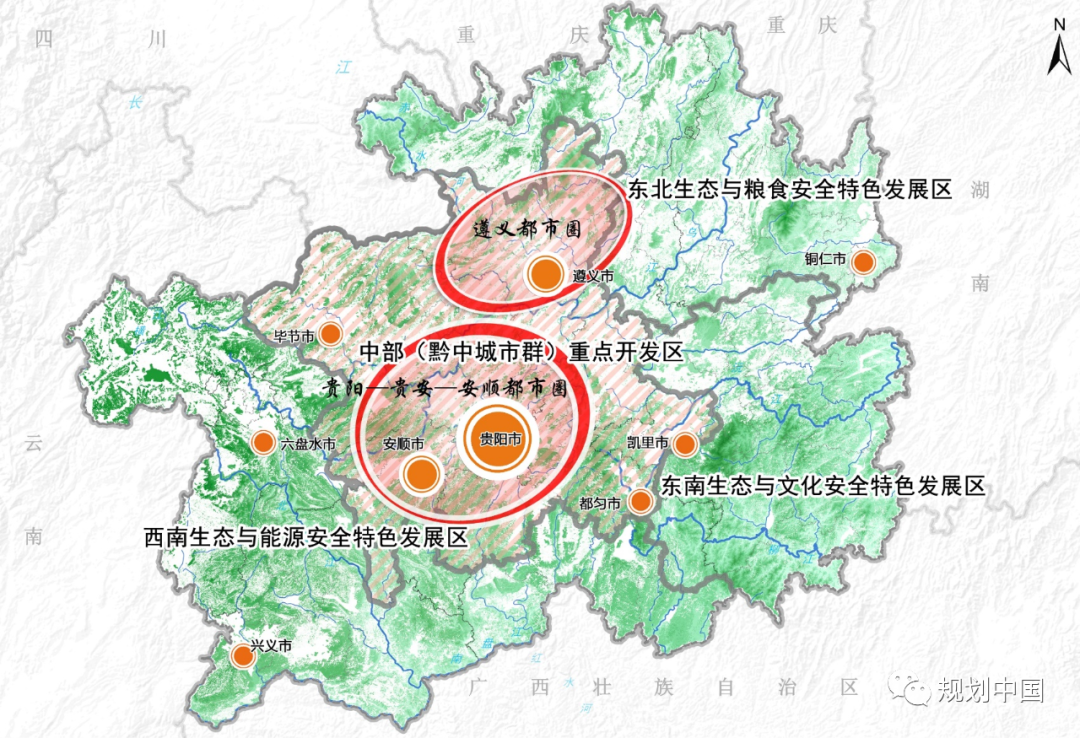

贵州开发与保护格局示意

适应黔中开发适宜性高、外围保护责任重的自然地理格局和能源、文化、优质耕地等的分区禀赋基础,在整体空间层面强化对生态、农业、城镇三大类适宜性本底空间的整合,统筹落实国家和省级层面战略责任空间,形成“一群三区”的全省开发与保护空间格局。以黔中城市群地区为主体引领全省城镇化发展和农业开发,引导产业、资源、政府投入等优先向黔中重点发展区高效集中,形成贵州提升内陆开放型经济的主体区域。黔中外围形成 “西南生态与能源安全、东南生态与文化安全、东北生态与粮食安全”三个特色发展区,发挥两江生态屏障主体功能,加大生态补偿力度,统筹推进“人退树进”,同时引导外围三个不同分区发挥好保障粮食、能源、文化等安全职责,明确分区国土空间开发与保护引导重点,推动多元化、特色化发展。

以总体格局为基础,统筹优化生态、城镇、农业三大格局,进而指导主体功能分区优化细化。建立三类分区与开发强度管控关系,分类明确发挥主体功能空间引导作用,引导不同功能分区差异化发展。

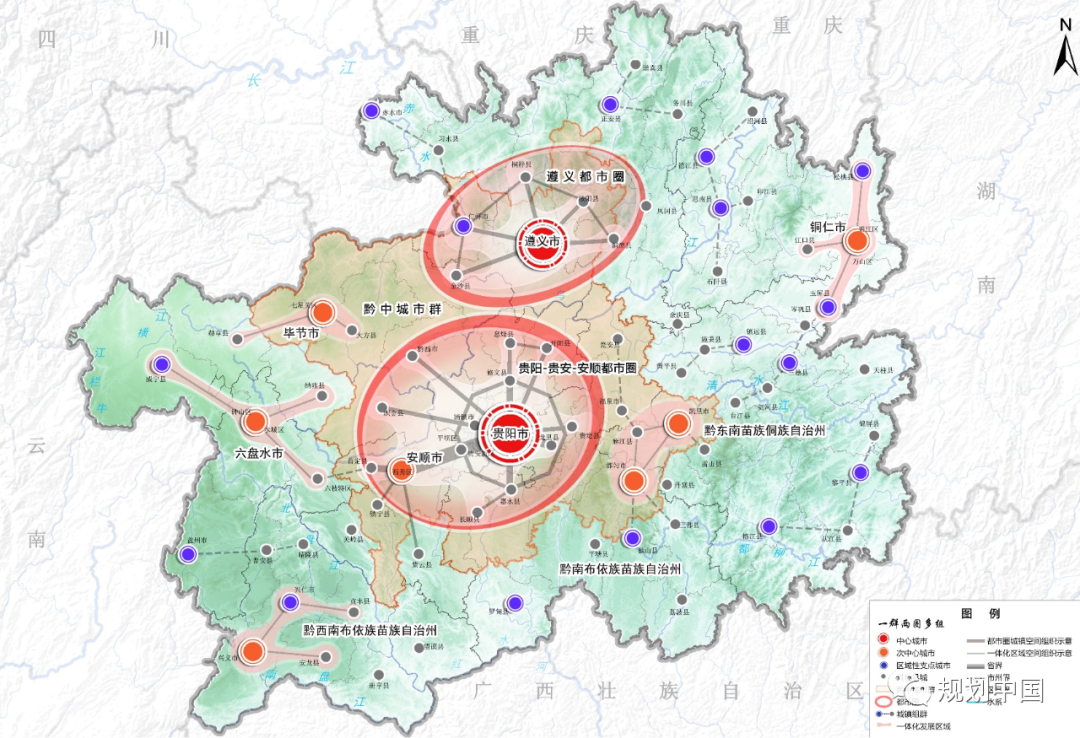

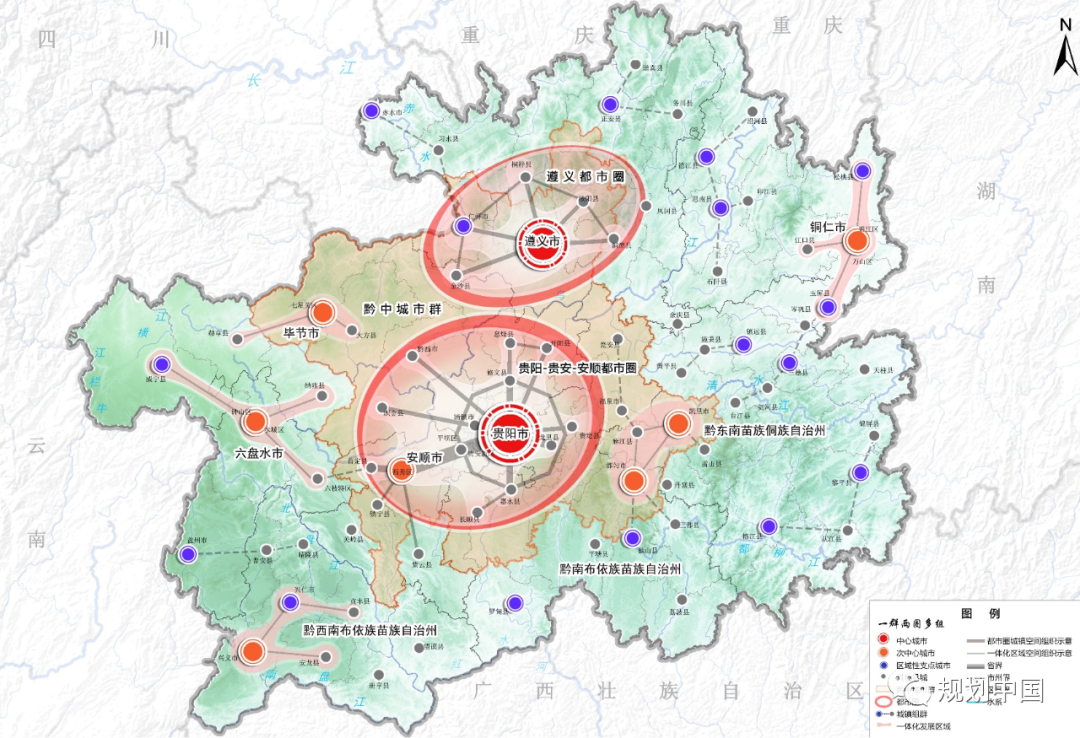

贵州城镇化空间格局示意

适应贵州用地破碎、空间分散的资源特征,构建“城市群、都市圈、城镇组群”等多种城镇化空间组织形式,配套协同联动、绿色低碳的交通组织模式,加强空间衔接、促进要素流动,因地制宜的推动新型城镇化发展和乡村振兴。并通过拟定组团城市开发边界弹性划定规则,确定组团城市设施共建导向等方式支撑组群城市建设。

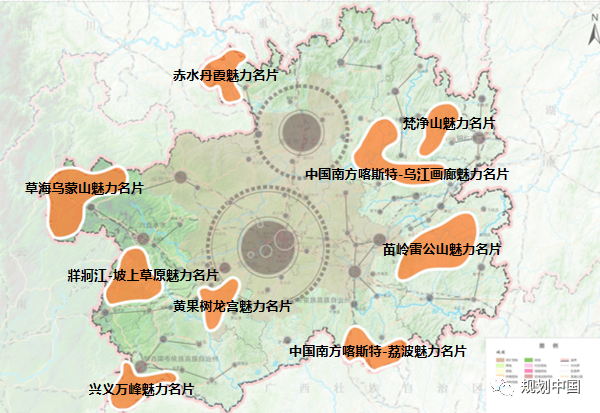

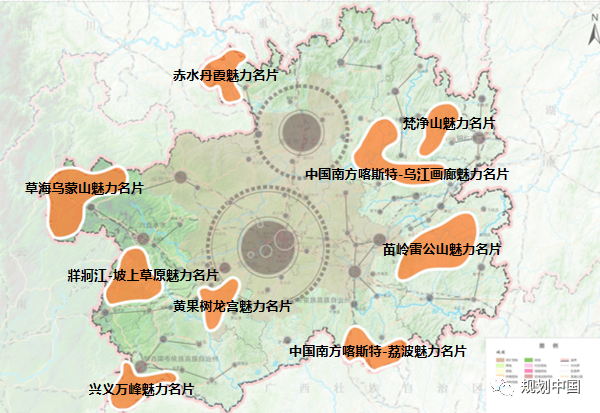

贵州魅力空间格局示意

发挥贵州资源分散、空间融合特点,将组群城市以外的自然、历史景观资源与乡村、小城镇建设联合起来,根据分区特点形成多彩魅力分区,并体现自然、民族、历史等不同特色,探索乡村多元化振兴路径。通过制定魅力地区特色发展规划、容纳集中建设区外分散发展用地、建设用地指标倾斜等形式保障魅力重点地区乡村率先提升。

(2)安全韧性:调节开发与保护两条底线,缓解承载力矛盾

• 保护好生态红线内以外两种重要生态区域

仍旧是因为贵州空间具有破碎融合度高、资源交叠矛盾大等原因,贵州生态空间分布广泛且分散。规划在严格保护好生态红线内重要区域基础上,识别了红线外其他需要进行特殊生态控制的区域,划定了特殊生态控制区,研究提出构建184条多样性廊道。同时明确生态保护区内的用途管制规则,统筹安排与城镇开发边界的衔接关系,进一步完善全省生态安全格局。

• 创新多种方式保障发展安全底线

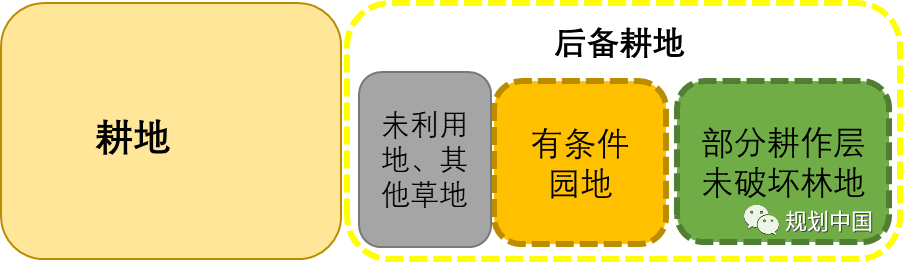

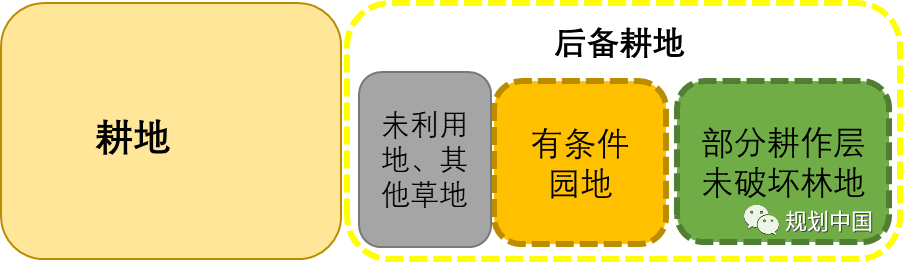

一方面,规划耕地后备资源控制区,拟将土壤质量好、坡度低的园地、灌木林地纳入耕地后备资源区,从耕地面积保护延展至耕作层保护,提升粮食安全供应弹性。

后备耕地控制区示意

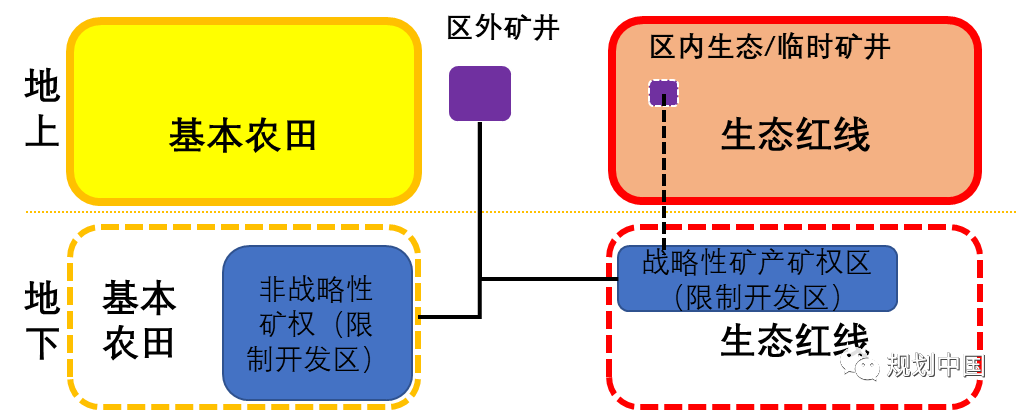

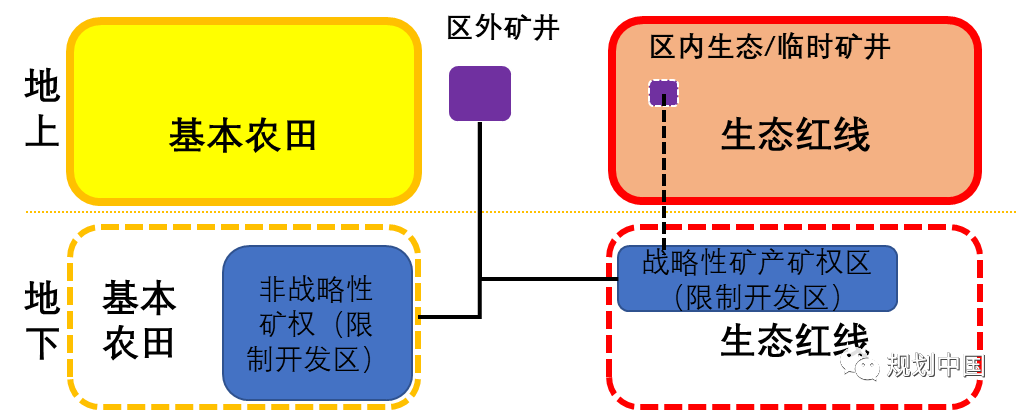

另一方面,规划提出矿产限制开发区,保留红线内一般控制区战略性矿权、基本农田内非战略性矿产矿权开发延续可行性。并建议适应贵州地块分散特点,创新“分层管控”矿地管理形式,打破以往矿地分离,机械垂直管控方式,兼顾特殊区域内生态保护与开发需求。

另外,通过相关专项研究,初步划定历史文化保护线、战略性水资源保障线、灾害风险控制线。

• 明确水、土、碳资源开发利用上限

在坚持以水四定,明确水平衡方案的基础上,着重细化土地破碎度、喀斯特土质评价,明确分区承载上限。一是确定超载区县,指导开发布局优化。二是利用专项规划划定酒线、茶线等特色产业承载空间建议。另外,结合碳达峰和远期碳中和预测,协调拟定能矿开发、森林建设、低碳城市发展目标,明提出相应的管控目标。

(3)绿色协调:协调产城与农林两种结构,引导用地结构绿色高效转换

• 提升建设空间产城协调转换质量

将非农就业人口吸纳能力纳入各市州用地绩效评价和增量分配的规则,形成“利税、能耗、就业带动”为主体的用地绩效评价体系,同时通过明确开发区工业用地最低比例等方式提升产城用地供给平衡水平,发挥好土地对资源和人力两种比较优势的引导。

• 保障非建设空间的弹性动态发展

规划建议在强化基本农田、基本草原、湿地和公益林等底线用地接触上,适度放宽园地、林地、牧草地、水域等结构性地类的管控要求,一方面是适应贵州用地多变复杂的特色,另外也为未来省域空间结构的优化调整留有弹性。

• 突出绿色低碳结构转型引导

明确有利于低碳转型的能源、交通和城市结构形态优化方向,并明确相关指标。将减排和碳汇作为主要的生态交易手段,平衡省内保护和开发地区发展动力。

总的来说,贵州省国土空间规划围绕开发与保护空间协调的主线,分析了贵州的特殊省情和困境,探索了适合贵州的特殊路径,初步提出空间布局和管制方面的政策建议。在技术方法上聚焦开发和保护两者系统协调、突出国土规划全域空间事权、并强调方案与空间政策工具结合。但规划编制仍在持续改进之中,目前尚不成熟,不足之处请大家批评指正。谢谢!

报告整理:马菲.

原文始发于微信公众号(规划中国):“守底线、走新路、现代化”——贵州空间发展的特殊省情、困境和路径探析

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)