本期作者:侯欣江

古代建筑,及时宜与保存,胜迹遗留,因物可以现感,是以文教之邦于国内名区,必交相崇饰,侈为国光。……我国建邦最古,名胜尤多,山川胜概,每存圣哲之遗踪,宫阙巨观,实号神明之隩宅,望古遥集,先民是程。……或极工程之雄丽,或矜器艺之流传,或以致其钦崇,或以明其信仰。凡外人之觇国来游,与夫都人士之嚮风怀慕者,罔不及其闲暇,冀得览观。

——朱启钤《开放京畿名胜酌订章程呈》,民国三年五月二十五日。[5]

”

图/朱启钤,笔者翻拍自清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆

谨以此文纪念中国建筑史学与文化遗产保护学科的开拓者与奠基人朱启钤先生诞辰149周年。

朱启钤先生的保护与研究之路

图/朱启钤,翻拍自《朱启钤著作集(卷一)》[1]

朱启钤先生(1872.11.12—1964.2.26),字桂辛,亦作桂莘,别号蠖公,贵州紫江(清称贵阳开州,今贵州开阳)人,晚清至新中国时期的著名政治家、社会活动家、学者,是中国营造学社创办人、社长,中国建筑史学研究的开创者和奠基人。人们尊其地位,多以“桂老”相称。朱启钤先生历经近代中国从屈辱到自强的近百年时间,亲身参与了许多重要的政治活动,并在近代城市改造、古建筑保护利用、学术研究、遗产保护等方面做出了开创性的工作与突出的贡献。

1872年,朱启钤先生生于河南信阳州。十九岁的朱启钤随姨父——军机大臣瞿鸿禨至四川入仕,开启了他的政治生涯。二十二岁(1894年)时,朱启钤负责修凿云阳大荡子新滩工程,编写了《存素堂入藏图书河渠之部目录》。光绪三十二年(1906年),清廷于京师办巡警部,朱启钤调任京师巡警厅厅丞。此后历任交通总长、代理国务总理、内务总长等职。1920年代以后,逐渐淡出政界,投身实业与中国传统文化研究。[2][3]

1919年,朱启钤先生发现《营造法式》残本,组织校订后重新出版。1930年,正式创办中国营造学社,任社长。此后,他主持学社工作十余年,完成调查、测绘、研究、修缮等诸多工作,为中国营造学社的发展指明了方向。日伪期间,他拒不列名日伪政府,保持了民族气节。

建国后,他历任第一届北京市政协委员,第二、三、四届全国政协委员,中央文史研究馆馆员,古代建筑整修所顾问等。于1964年2月26日病故。

图/中国营造学社成员重聚为朱启钤先生(一排中)庆祝90寿辰合影,笔者翻拍自清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆

主持北京城近代化改造与皇家建筑公共化

朱启钤先生早期跻身政界时,其职务多与工程建设相关。尤其是北洋政府时期,他陆续主持了北京的城市改造工程、中央公园开辟事务等,极大地促进了北京城的近代化。

其实早在清末新政时期,清廷已然开始改革城市管理体制,中央设立民政部、巡警部,京师设置巡警总厅,负责道路交通的管理、市政工程的规划实施等。[4]朱启钤先生任职于巡警厅,熟悉京城布局。

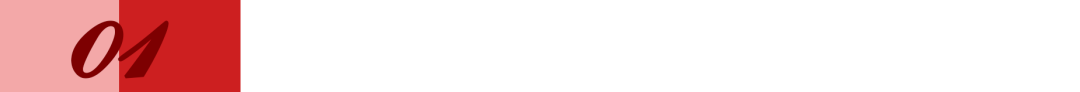

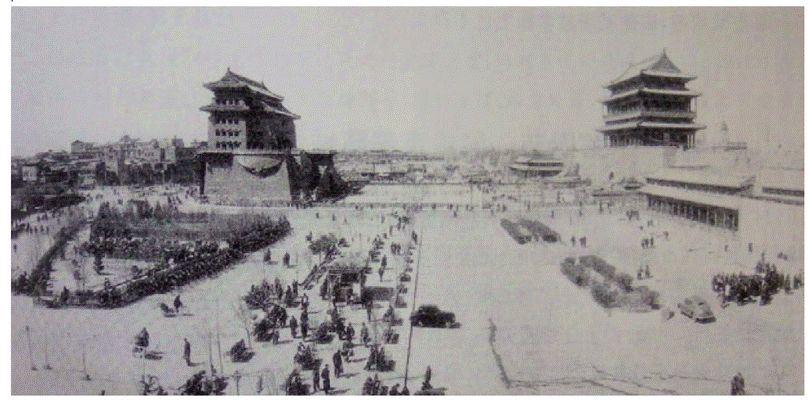

民国三年(1914年),朱启钤先生提呈《修改京师前三门城垣工程呈》等文书,提出整修北京城尤其是前门地区的交通,拆除正阳门瓮城[注1],保留箭楼,添辟东西侧门,改建护城河暗渠及马路等。这项提议在当时引起了巨大的争议:民众出于生活便利的考虑,支持朱启钤先生的改造计划。而看客则多谤议,认为改建是破坏祖制、有碍风水[注2]。也有临近商人因为商摊被占、利益受损而反对该方案。这一方案最终得到了北洋政府的批准,改造计划得以实施。1915年6月16日,朱启钤主持开工典礼,手持特制银镐,刨下了第一块城砖。

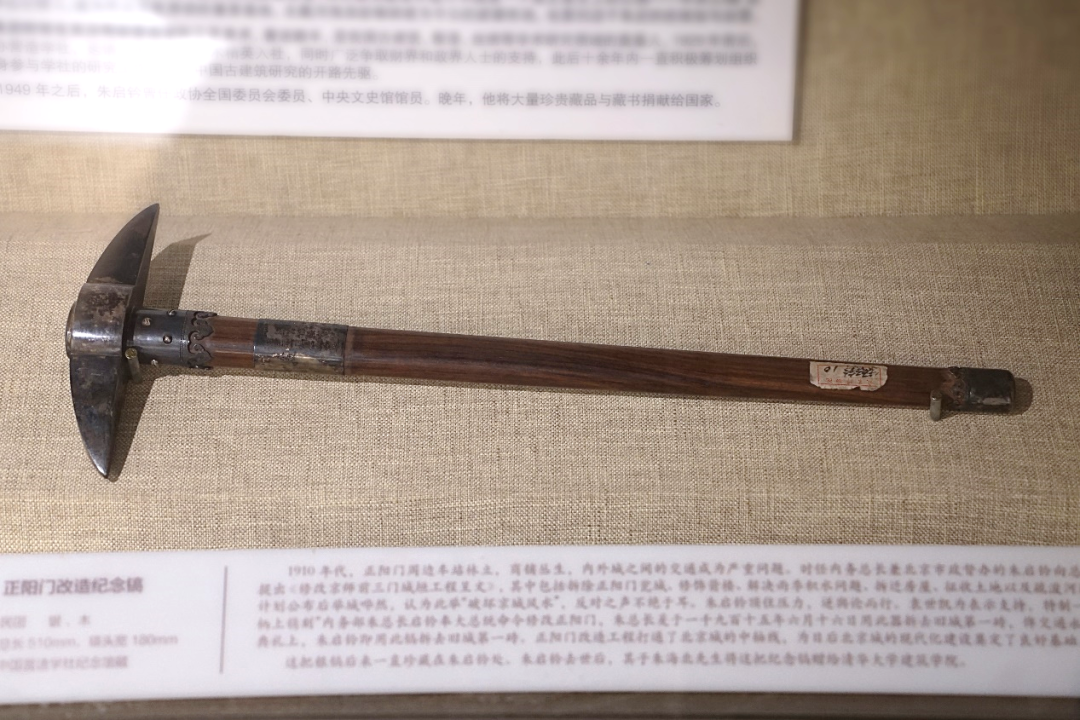

图/錾有“内务总长朱启钤奉大总统命令修改正阳门,爰于1915年6月16日用此器拆去旧城第一砖,俾交通永便”等字迹的银镐,笔者摄于清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆

改建过程中,朱启钤先生对被八国联军破坏的正阳门城楼和箭楼予以保护,对不符合风貌程式的加以改良[注3],对瓮城内的观音庙、关帝庙及部分民居进行了保留。[7]改造工程由德国建筑师库尔特·罗克格具体负责。箭楼依其设计改造施工后,增筑了登城踏步、悬空月台,可以供人登城游览。并在箭楼东、西、南侧墙面装饰了西洋式窗洞券套,与东车站建筑相互呼应。且正阳门两侧城墙各开门洞两座,以供车辆行人通行,同时修排水暗沟解决了该区域的排水问题。[8]

著名的《远东时报》曾发文报道:

“北京高层当局(笔者注:既指朱启钤)坚持,前门(北京的帝国门)上所有具有任何建筑美的建筑无论如何都应当小心地进行保护,而中国建筑的珍珠,北面和南面的帝国门,应当保持它们所有的古老光辉来照亮无数代后人的眼”。

——《北京的进步——前门改造》,1915年7月号[9]

图/改造后的正阳门地区,来自《走向近代化的北京——城市建设与社会变革》

朱启钤先生将早已坍塌的千步廊拆除,开拓了天安门广场,打通了长安街南北走向的交通。鉴于北京市内拥挤,缺少公共活动场所和文化设施,朱启钤先生主持将社稷坛改造为中央公园(现在的中山公园)。以“依坛造景“为原则,即在保留原社稷坛及古柏树的总格局下修建了公园,最大限度地保持了社稷坛的原有格局。1914年10月,中央公园正式对外开放。

1914年,朱启钤先生还主导了古物陈列所的设立和开放——将故宫前朝部分的武英殿、文华殿等辟为展室。他还提写了《开放京畿名胜酌订章程呈》,呼吁开辟更多的京畿名胜供民众游玩。[11]在开放的同时也不忘保护社稷坛等处,因为一方面它们是重要的历史史迹,善加保护“俾考古者有所征信”;另一方面,他也希望民众能从名胜古木中获得精神寄托。

“(古树)历数百年,吾人竟获栖息其下,而一旦复覩明社之旧,故国兴亡,益感怀于乔木。继自今封殖之任,不在部寺,而在群众。枯菀之间,实自治精神强弱所系。”

——《中央公园记》,民国14年(1925年)10月10日[5]

北京城市改造是朱启钤政治生涯中最重要的活动之一。时任美国公使的芮恩施将其举与巴黎奥斯曼改造相比拟,盛赞了北京都市改造工程[注4]。通过交通、博物馆、公园等方面的改造,北京城真正成为了一座“民治”的城市,向着近代化的城市格局发展起来。

正阳门地区的改造、城楼建筑的修缮、社稷坛的改造、古物陈列所的开放,是中国人自主进行的最早的近代城市设计改造和文物保护利用工程,将城门及原供皇家使用的古建筑修葺改造后供公众使用。工程中,朱启钤先生聘用了经验丰富的外国建筑师参与,并充分考虑到公众的使用需求,对原有的古代建筑进行合理的改造。同时,朱启钤先生对这些古老建筑的价值保护非常重视,对正阳门、箭楼进行了复原修缮、对社稷坛采用原状保护。

从北京前门区域的改造可以看出,朱启钤先生文物保护利用的探索是以实干出发,试图在传统文化与西方文化的交融中寻求救国自强之路。体现到文物保护利用方面,即:充分保护和尊重古代建筑价值的前提下,对古代建筑开展适于社会和公众需求的改造利用。

图/朱启钤先生(中)

在正阳门箭楼主持前门改造工程开工典礼,来自《北京记忆丨正阳门城垣改建史话》[13]

提出大“营造学”构想与创办中国营造学社

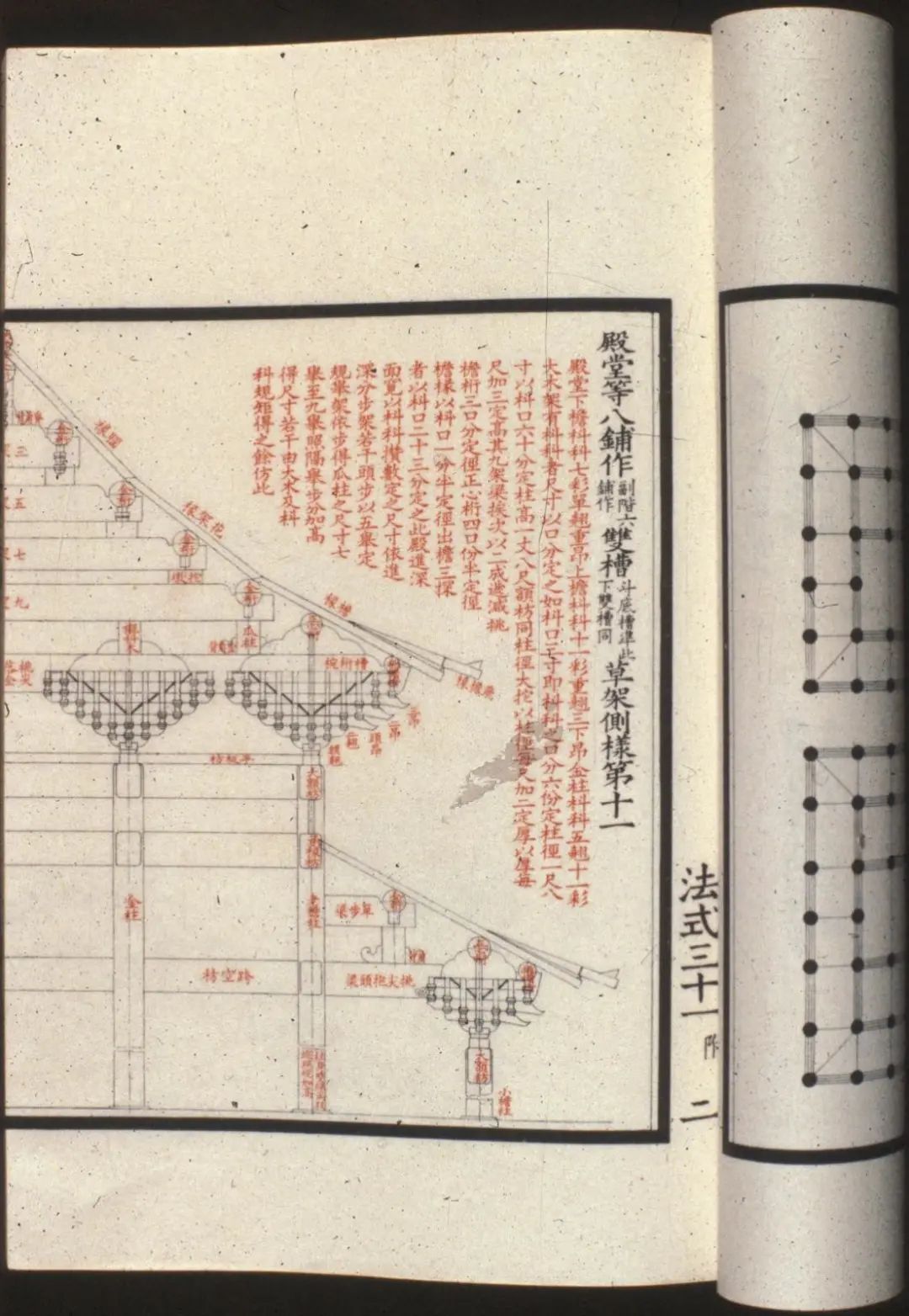

1919年,朱启钤先生参加南北议和会议,偶然在江南图书馆发现了《营造法式》残本(丁本)。这引起了朱启钤先生的极大兴趣。回到北平后,他立刻组织人员校对,以石印本印制发行。1925年,陶湘将此本《营造法式》与《四库全书》中的文渊、文溯、文津各本校勘后,按宋残叶版式和大小刻版印行,世称仿宋陶湘本,即陶本。朱启钤先生表示:

“见其一艺一术,皆备图案,而新旧营建悉有专书。益望然于明仲此作为营国筑垒不易之成规。”

——《重刊营造法式后序》//“陶本”《营造法式》[14]

图/陶本《营造法式》影,来自清华大学艺术博物馆官网“栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”

《营造法式》的勘校和研究启发了朱启钤先生,他从文化学的角度出发,希望创建一个大的“营造学”框架,将建筑、女红、髹漆、雕刻等“实质的艺术”悉数囊括,由此再扩展到与匠作相关的人文、社会,以及匠人团体等。从现代的角度看,这实际上是将建筑学、工艺美术、人类学、社会学等学科全部融合的大学科概念,包含了物质文化遗产和非物质文化遗产的内容。他从“考工”的角度入手,将视野扩展到全人类的有形和无形文化。

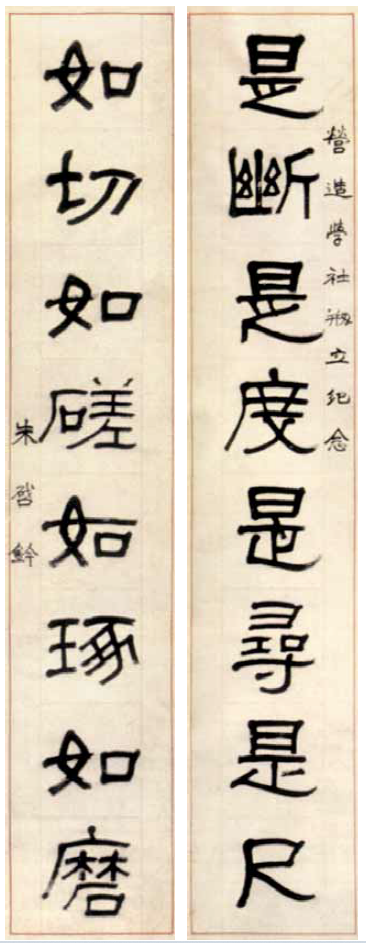

“总之研求营造学,非通全部文化史不可。而欲通文化史,非研求实质之营造不可。……中国营造学社者,全人类之学术,非吾一民族所私有。”

——《中国营造学社开会演词》,民国十九年(1930年)二月十六日[13]

此后,朱启钤先生将自己的毕生心血都投入到了“营造学”的研究当中。1923年,他撰写了《丝绣录》《女红传徵略》。1925年,又与阚铎等人合撰了《哲匠录》等。这些书籍基本上围绕朱启钤先生所设定的“营造学”目标,反映了他痴迷“考工”的学术志趣。

图/1930年3月,朱启钤为中国营造学社初立纪念所书对联,中国文物遗产所藏,来自《中国建筑文化遗产保护断想》[6]

中国营造学社同样是朱启钤先生为了实现其学术理想而创办的。1930年,中国营造学社在先前的“营造学会”基础上正式成立。朱启钤先生先后聘请梁思成先生任法式部主任,刘敦桢先生任文献部主任。由此,中国营造学社的研究核心:朱、梁、刘、林(林徽因先生)格局形成。

中国营造学社自成立至1946年实际解散,短短十数年时间里,完成了大量的文献整理、田野考察、理论总结、实际保护等工作。其之所以能够在短时间内做出如此重多的成果,与朱启钤先生的领导不无关系。他为中国营造学社制定了宏大的研究目标,并亲力亲为地为维持学社运转争取资金。学社的组成不同于一般公司,少数专攻之学者负责实际的研究工作,而多数社员则提供资金、人脉、学术支持。正是这样的社员体系,促使学社前期的研究工作得以进行。

“而物色专攻之人材以作小规模之试验。而一息尚存,绝不忍吾社担任专攻之少数学者断其发展之机会。”

——《请中华教育文化基金会董事会继续补助本社经费函》,1932年6月[15]

对匠作制度的研究和古建筑调查测绘

朱启钤先生一直非常重视营造工艺的研究与研究资料的整理留存。

自于政界参与工程起,朱启钤先生就乐于同工匠交流学习。从老匠师处,他了解了许多匠人世代口授的操作秘诀。他曾在《中国营造学社缘起》一文中提出,学社的第一个使命是“沟通儒匠,睿发智巧”,可见其对工匠技艺的重视。

1929年,中国营造学社的前身“营造学会”在中央公园举办了古建筑展览,“展览图籍及营造学之参考品”,请工匠打造了古建筑模型数件,一并展出,吸引了重多观者。

“术语名词,实物构造,非亲与其人讲习,不能剖晰。制作模型、烫样傅彩,亦有专长。至厂商老吏,经验宏富者,工料事例,可备咨询”

——《本社纪事》,民国二十年(1931年)十一月[15]

朱启钤先生尤其注重实物在研究中的价值,这种思想同样反应到了古建筑研究中。中国营造学社为后代建筑史研究者留下的一大遗产就是其丰富的田野考察资料。中国营造学社存在的十五年时间里,考察了近三千余座古建筑,完成了大量的测绘工作,为建筑史研究提供了一手资料。

图/中国营造学社1932年绘蓟县独乐寺观音阁南立面水彩渲染图,来自清华大学艺术博物馆官网“栋梁——梁思成诞辰一百二十周年文献展”

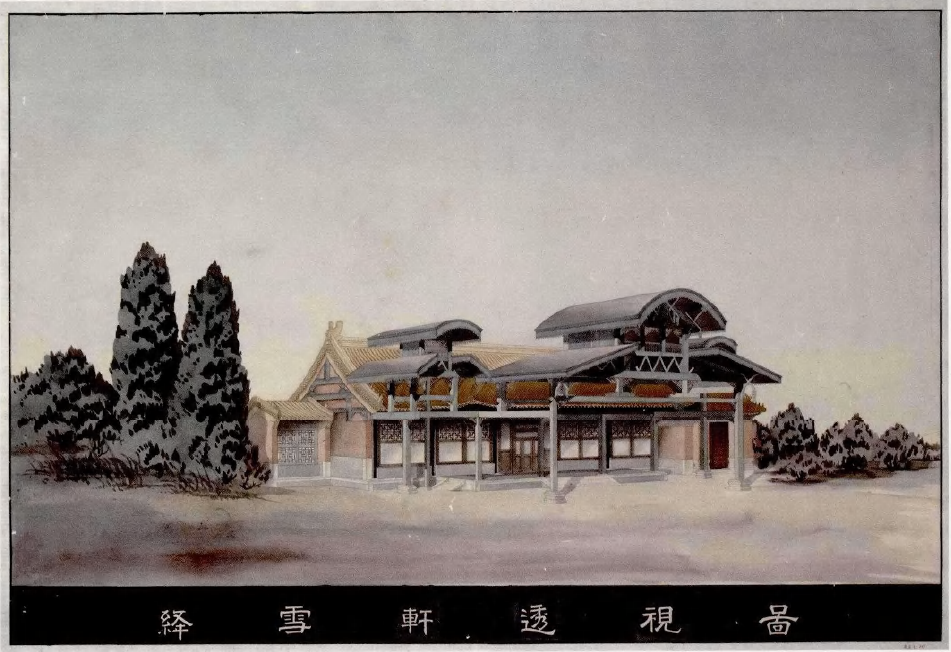

自1934年起,朱启钤先生愈感战事临近,为避免战火波及北京古建筑,他决定组织北京地区的古建筑测绘工作。测绘对象主要集中在北京中轴线,分为两次,第一次是1934-1937年,主要由中国营造学社社员梁思成、邵力工、麦俨增、纪玉堂等人进行。这次测绘是以研究带动测绘,测绘对象比较有针对性。第二次是1941-1944年,由基泰工程司张镈总工程师带队,以抢救性应急测绘为目的。朱启钤先生将测绘的宗旨定义为“精确实测,留存真迹”。两次测绘共获得测绘图稿一千七百余张。[16]

朱启钤先生组织的北京中轴线古建筑测绘,是近代对北京中轴线价值认知最系统的一次研究,至今仍是北京中轴线最为详实的一套资料,对今天北京中轴线申报世界遗产工作仍然具有非常重要的价值。

图/北京中轴线古建筑实测之御花园绛雪轩透视图,来自《京城之轴 中轴线上的北京往事》[16]

除了对古建筑的测绘外,朱启钤先生也带领学社参与近代建设如“固有式建筑”的设计、文物建筑修复工程等。早在学社成立之初,朱启钤先生就将“研究中国固有之建筑术,协助将来之新建筑”作为学社宗旨。因此,经世致用[注5]、服务当下是他进行建筑研究的根本目的。1935年,旧都文物整理委员会委托基泰工程司进行天坛修缮保护工程,聘请中国营造学社朱启钤等人为技术顾问。由此形成了先研究、再开工,技术专家提供指导,传统匠师负责施工的文物建筑保护修缮工程流程。

1939年,天津水灾,中国营造学社保存在英资麦加利银行地库中的全部调查测绘资料惨遭损毁。朱启钤先生立即组织抢救这批珍贵的图纸胶版资料,并选出一批最重要的古建筑图片资料加印两套,寄给转移到西南的梁思成先生、刘敦桢先生各一套。正是这批珍贵的资料支持中国营造学社继续在西南地区开展研究与著述工作。

朱启钤先生对文化遗产保护和研究的贡献

朱启钤先生无论是在城市改造、古建筑修复还是在“营造学”研究方面,都有着超越那个时代的高远视野和先进思想。他对北京的城市改造,提升了这座历史文化名城的现代化程度,找到了古城发展和保护之间的平衡的可能。他组织和协调的古建筑调查和保护实践,是保护建筑遗产的直接行动。他对“营造学”的创立和研究,促进了后来建筑史学、设计史学及工艺美术的发展,并留下了丰富有效的研究方法。他对于遗产保护的思想和理念,如“营造学”、如“师承工匠”、如“注重实物”等,均对后世的文化遗产研究和保护实践起到了重要的引导作用。此外,他对“营造学”积极的宣传,通过《中国营造学社汇刊》等加强同国内外学者的交流,为中国建筑史学与遗产保护等学科的建立与发展奠定了坚实的基础。

朱启钤先生主要履历

1872年11月12日

出生于河南信阳

1893年

任职于泸州盐务局、合江盐务局、灌口滩救生水军

1894年

任修凿云阳大荡子新滩工程委员

1902年

任京师大学堂译学馆工程提调及监督

1905年

调巡警部,任北京内城巡警厅厅丞,后转外城厅丞

1907年

卷入袁世凯弹劾瞿鸿禨事件,辞职

1908年

任蒙疆事务局督办

1910年

任津浦铁路北段工程总办,督建济南黄河大桥、济南火车站等工程

1912年

任北洋政府内阁交通总长

1913年

7月17、18日,暂代国务总理职两日。改任内务总长,兼京都市政督办

1914年

兼代交通总长。撰《修改京师前三门城垣工程呈》

1915年

主持前门改造工程,开辟中央公园。兼任袁世凯登基大典筹备处处长

1916年

辞去内务总长职务

1917年

经营中兴煤矿公司、中兴轮船公司等

1918年

号召开发北戴河

1919年

作为北方总代表参加南北议和会议。发现《营造法式》残本

1921年

以徐世昌专使身份考察欧洲、日本

1925年

开始筹办“营造学会”事宜。校印《营造法式》《髹饰录》

1930年

正式创办中国营造学社

1937年

任中山公园理事会理事长

1940年

策划推荐华北基泰工程司参与北京城中轴线古建筑测绘项目

1950年

将珍藏的明岐阳王李文忠世家名贵文物56件捐给故宫博物院。文化部颁发奖状予以表彰

1953年

任中央文史研究馆馆员

1961年

周总理在全国政协为朱启钤先生主持祝寿活动

1964年2月26日

病故,享年92岁。葬于八宝山革命公墓

注释(向上滑动查看):

参考资料(向上滑动查看):

相关链接:

营造学社九十周年特辑|纪念中国文化遗产保护的先行者

*本期编辑:顾芸培,排版:廷廷,校对:蔡晓萌,策划:张荣, 审核:吕舟

版权声明:如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):【文保先驱】朱启钤先生对中国建筑史学与文化遗产保护学科的贡献

规划问道

规划问道