1

研究缘起

因此,建立乡村建设评价体系,一方面可以提高乡村建设投资的科学性,推进农业农村现代化建设;另一方面有助于找出乡村建设中的城乡差距和现代化短板,明确乡村建设的方向和重点,解决农村发展不平衡不充分的问题,让居住在乡村的人口享有城市水平的服务,促进新型城镇化发展。

2020年,住房和城乡建设部在4省12县开展了乡村建设评价试点工作。本文以这项工作为基础,在尊重乡村建设发展规律和内在逻辑的基础上,构建了一套目标导向、问题导向和结果导向的评价指标与方法。该评价指标与方法能够有效回答三个问题:一是客观回答中国在乡村建设上存在的城乡差距;二是评估村民在乡村建设中的获得感、幸福感,研判就地城市化的发展趋势;三是通过准确评估需求,明确乡村建设重点,为新时期制定乡村建设政策和目标提供依据。

2

评价原则:尊重乡村发展规律

乡村建设存在自身的发展规律。首先,乡村建设围绕农房建设展开,通过提高农房建设现代化水平,促进乡村发展适应现代化需求,提高村民生活品质。其次,乡村建设是一个遵循生态区位规律而发生的县—镇—村空间自组织的过程,与城市公共服务配置采用集中供给的方式不同,教育、医疗、养老、消费等功能需要借助县—镇—村的等级体系进行提供。第三,乡村建设与乡村治理联系紧密。乡村建设是以村民为主体、以集体所有制为基础的公共品供给过程,通过公共财政供给与个人、村社供给相结合的方式,改善农村基础设施和公共服务设施。

3

指标体系

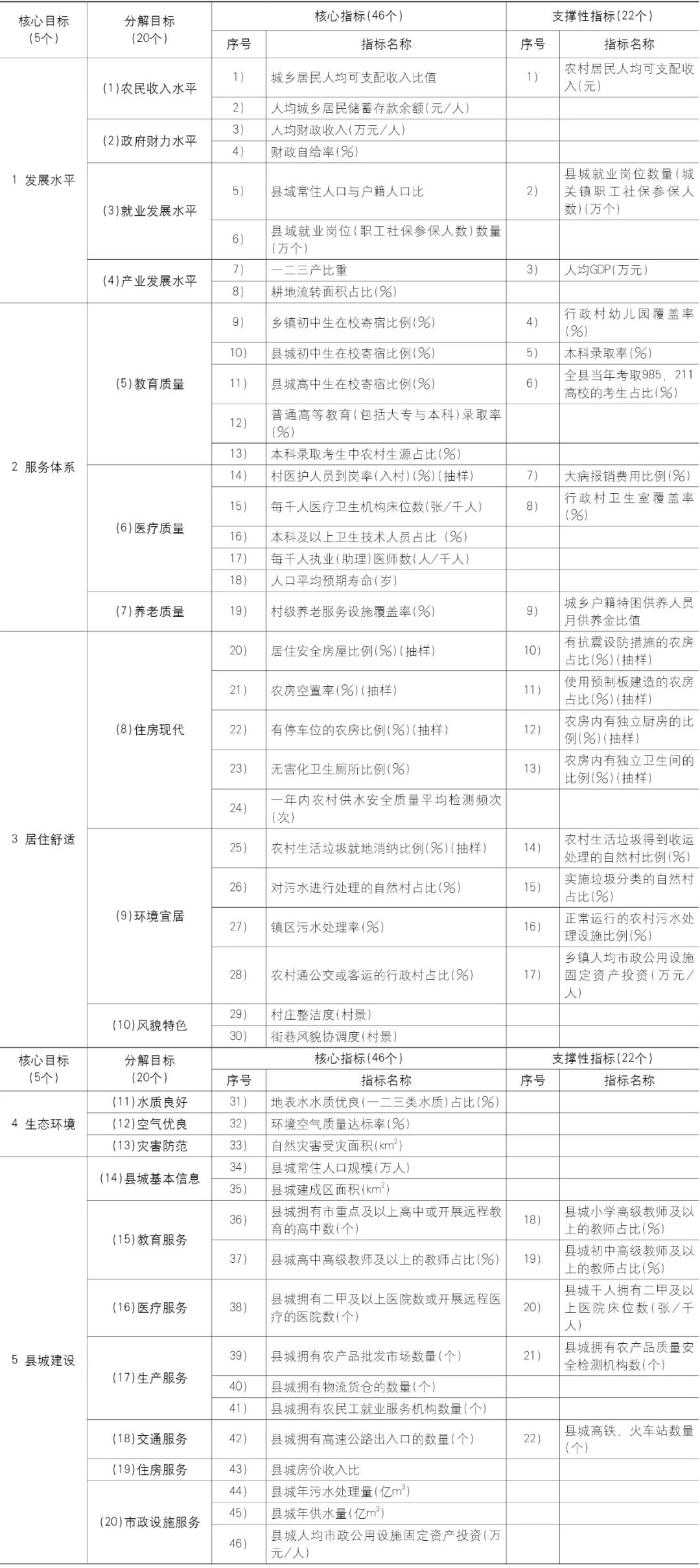

在尊重乡村发展规律的基础上,构建了以农房为核心、以县—镇—村为体系的乡村建设评价指标体系,包括发展水平、服务体系、居住舒适、生态环境、县城建设共五大维度(表1)。

▲ 表1 | 以农房为核心的乡村建设评价指标体系

资料来源:本文图表均为笔者根据相关数据绘制。

4

案例地选取与比较分析

为解决乡村数据难以收集且质量不高的难题,本次评价建立了一套多源数据采集的调研方法。实地调研4省12个县的37个乡镇、125个行政村,访谈125名村干部和325名村民代表,收回村民有效调查问卷18823份、村干部有效调查问卷841份。此外,第三方机构借助自主开发的村景采集小程序,激励村民拍摄村景照片并打分,了解村民对村庄风貌最直观的评价,共采集4875张村景照片,包括建筑2445张、街道1677张、公共空间753张。

基于参考值法构建的乡村建设评价指标体系,反映了问题导向、目标导向、结果导向的战略思维。从城乡对比、国际对标、满意度分析3个维度刻画县域乡村建设的特征:

(1)城乡对比:城乡差距值(UR)通过县与所在地级市建设水平的比较来合理量化城乡差距,避免由于省份间、欠发达地区乡村与发达地区城市间等的差异导致结果不可比的问题。

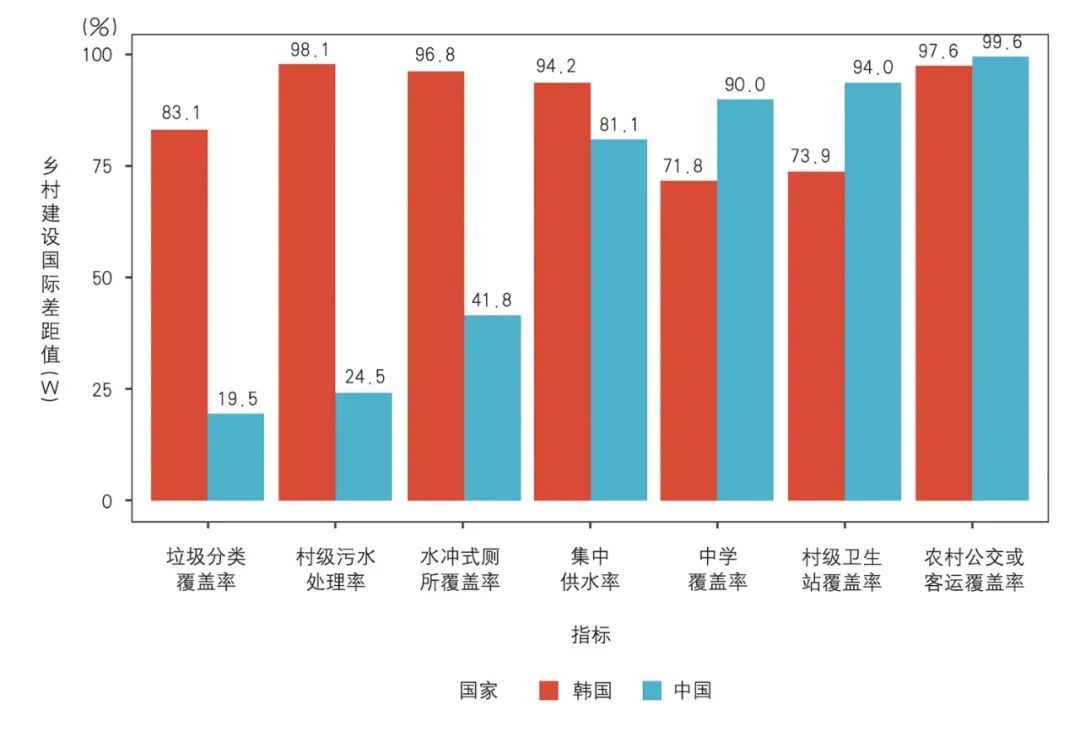

(2)国际对标:乡村建设国际差距值(W)通过选取地缘相近的韩国的7项指标构成国际乡村建设指标集,将各样本县指标值(R)与韩国乡村建设指标值(N)进行比较,量化我国乡村建设现代化水平。

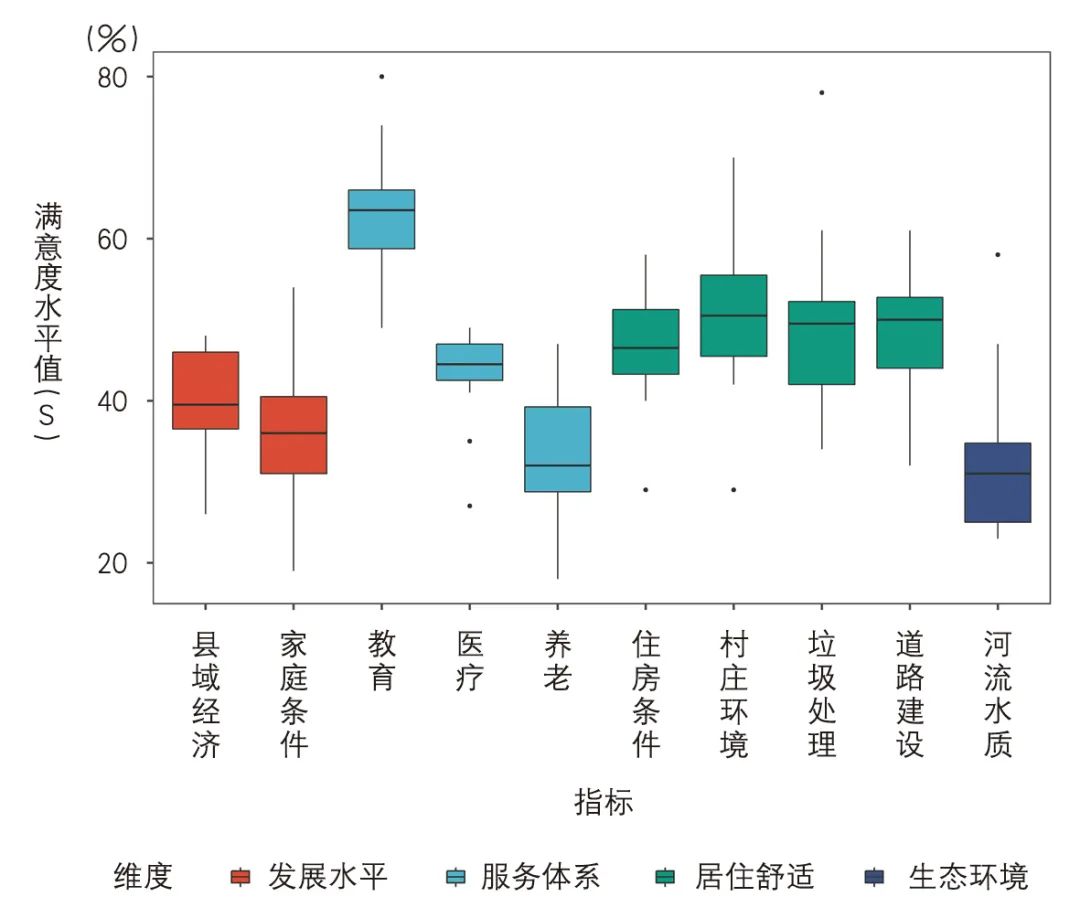

(3)满意度分析:通过问卷调查获取村民在发展水平、公共服务等方面的满意度,衡量当前乡村建设水平与村民期望的差距。当满意度水平值S≥60%,表示村民对该项建设基本满意;当S<60%,表示该项建设与村民期望存在差距。

5

实证分析

本文基于2019年全国4省12县的多源数据,对乡村建设情况进行综合评价和分析。整体来看,样本县的乡村建设取得了长足发展,公共服务设施和基础设施覆盖面不断提高,农村面貌有了明显改善,村民群众获得感、幸福感显著提升,但仍存在农房现代化水平不高、基础设施配套和农房建设脱节导致的村庄环境宜居性不强、县城综合服务水准不高等问题。

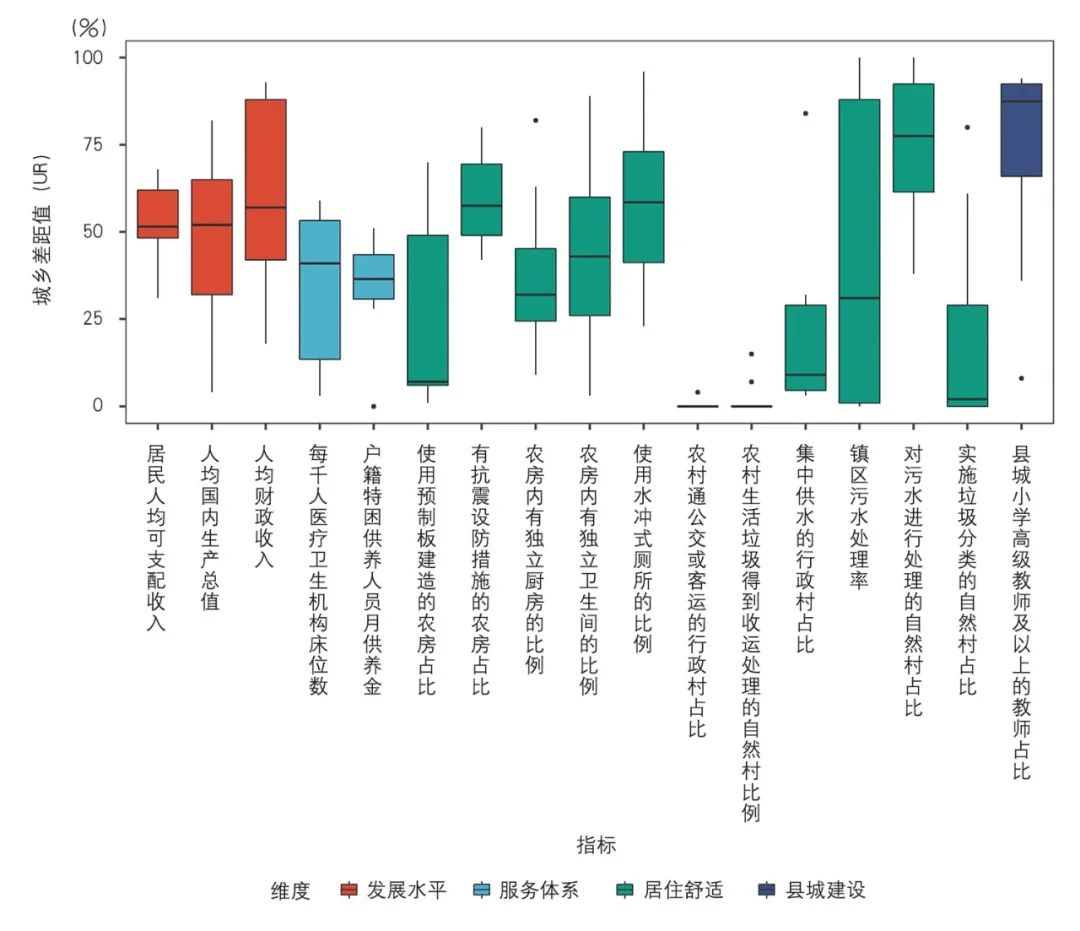

5.1 城乡比较分析

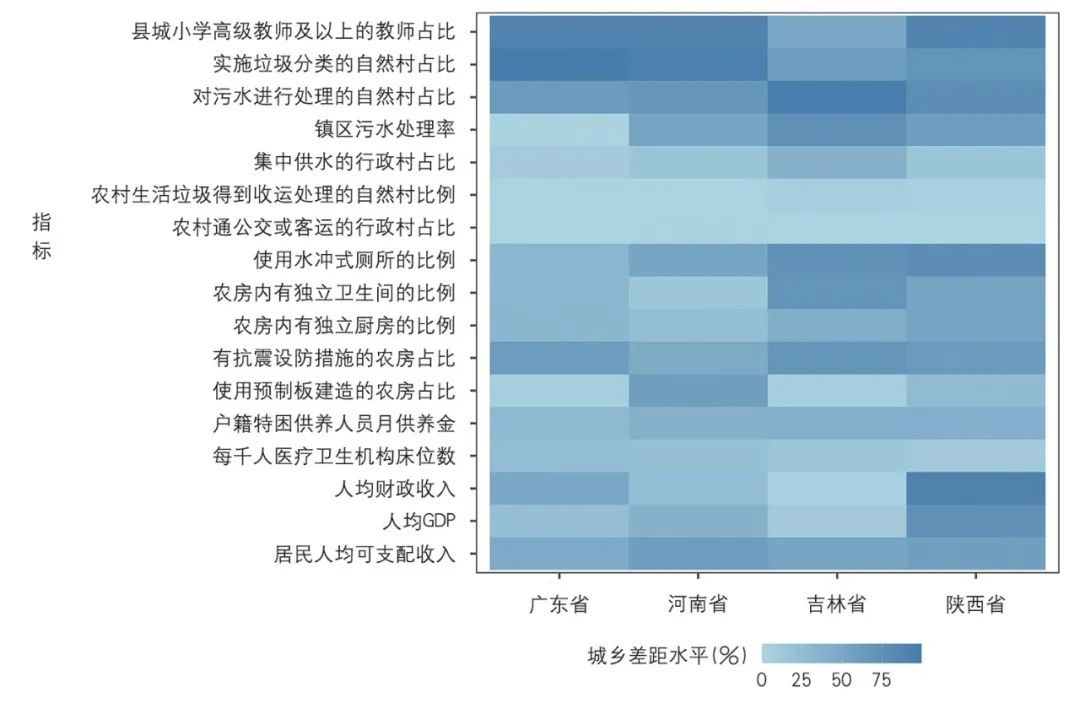

城乡差距能否缩小是衡量乡村建设成效的重要指标(图1)。近年来在国家的大力投资下,乡村建设卓有成效,样本县在公共服务设施、基础设施配置规模等方面与城市差距较小,但在发展水平、农房现代化、村庄环境和县城建设方面仍有较大差距。样本县中使用水冲式厕所的农房比例仅为41.8%,是住房条件城乡差距的突出表现。

▲ 图1 | 城乡差距结果

注:差距值为0,表示不存在城乡差距;差距值越接近100%,表示城乡差距越大。

资料来源:数据来源于调查数据。

5.2 国际比较分析

▲ 图2 | 与韩国农村现代化的差距结果

资料来源:中国数据来源于调查数据,韩国数据来源于《Rural Study of Korea》、韩国国家统计局官网(Statistics Korea)及其运营的国家统计数据库官网(KOSIS)。

5.3 满意度水平分析

▲ 图3 | 村民满意度结果

资料来源:数据来源于调查数据。

此外,村民普遍反映到县城定居是其追求更好的生活品质的一种重要选择。23.1%的受访村民表示购买了商品房,其中54.2%买在县城,在县城购房成为推动农村居民就地城市化的重要方式。

5.4 区域特征分析

评价结果发现,受自然环境和社会经济条件影响,4个样本省在乡村建设方面所取得的成就和存在的问题均带有明显的区域特征,主要体现在发展水平、农房功能、村庄环境和县城建设等方面(图4)。广东省样本县在发展水平和居住舒适方面优于其他3个省,吉林省样本县的公共服务水平尤其是教育服务水平相对较高。

▲ 图4 | 分省城乡差距结果

6

研究结论

全国4省12县的实证评价分析显示,本文提出的指标体系能够有效发现城乡差距和乡村建设的成效与问题:

(1)县城成为实现村民就近城市化的重要载体,在县城购房工作生活成为农民享受城镇化发展成果的重要选择。

(2)农房成为乡村现代化建设面临的重大短板,水冲式厕所的普及使用是农村实现现代宜居生活的重要体现,但样本县在水冲式厕所普及率上尚不及韩国普及率的一半。

(3)县—镇—村公共服务体系基本建立,但服务水平与所在地级市相比,仍存在明显的城乡差距。

(4)不同省份之间乡村建设存在显著的区域特征,在落实乡村振兴战略时需要充分考虑省情差异。

7

研究展望

原文介绍

《乡村建设评价体系的探讨与实证——基于4省12县的调研分析》刊于《城市规划》2021年第 10 期第9-18页。

许伟攀,中山大学地理科学与规划学院、中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院博士研究生。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】乡村建设评价体系的探讨与实证——基于4省12县的调研分析

规划问道

规划问道